萃舍云集 | 图像制造的多重面相 - 摄影艺术家札记(一)

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

收录于话题

#等待的剧场#CloudCollection#作品介绍#共在的情境#展览

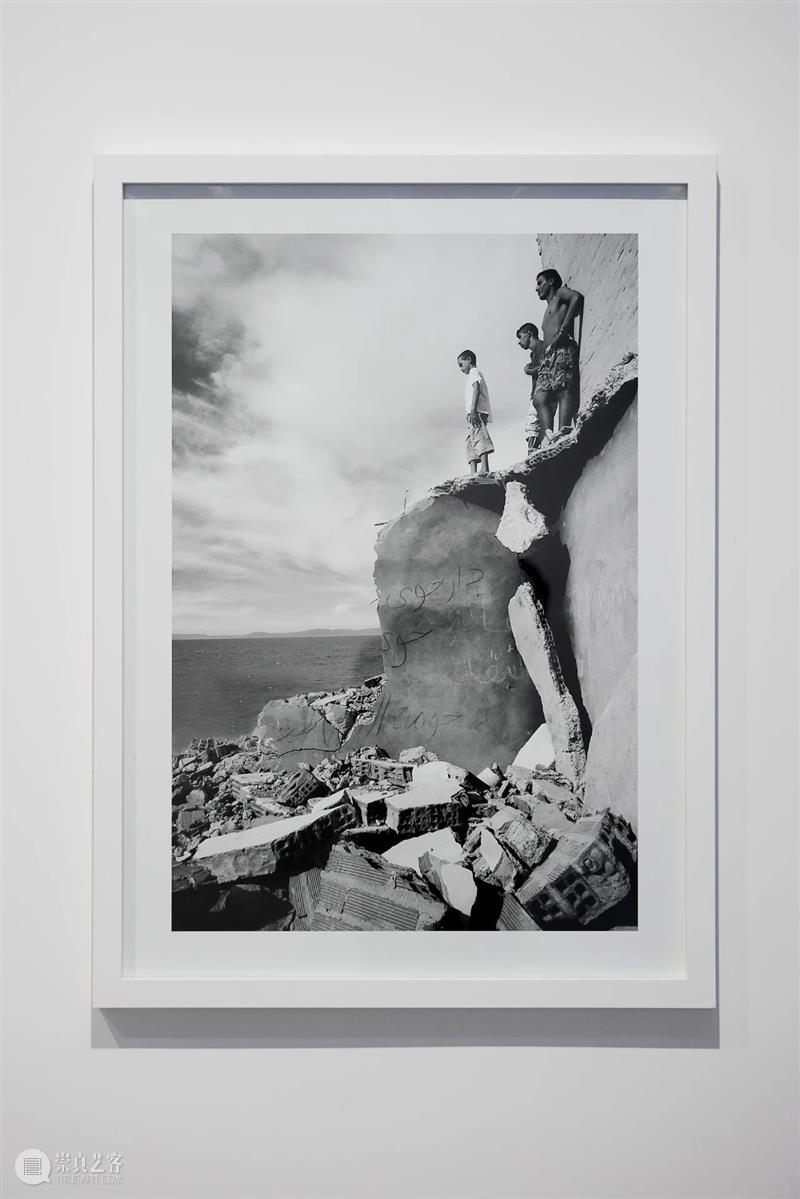

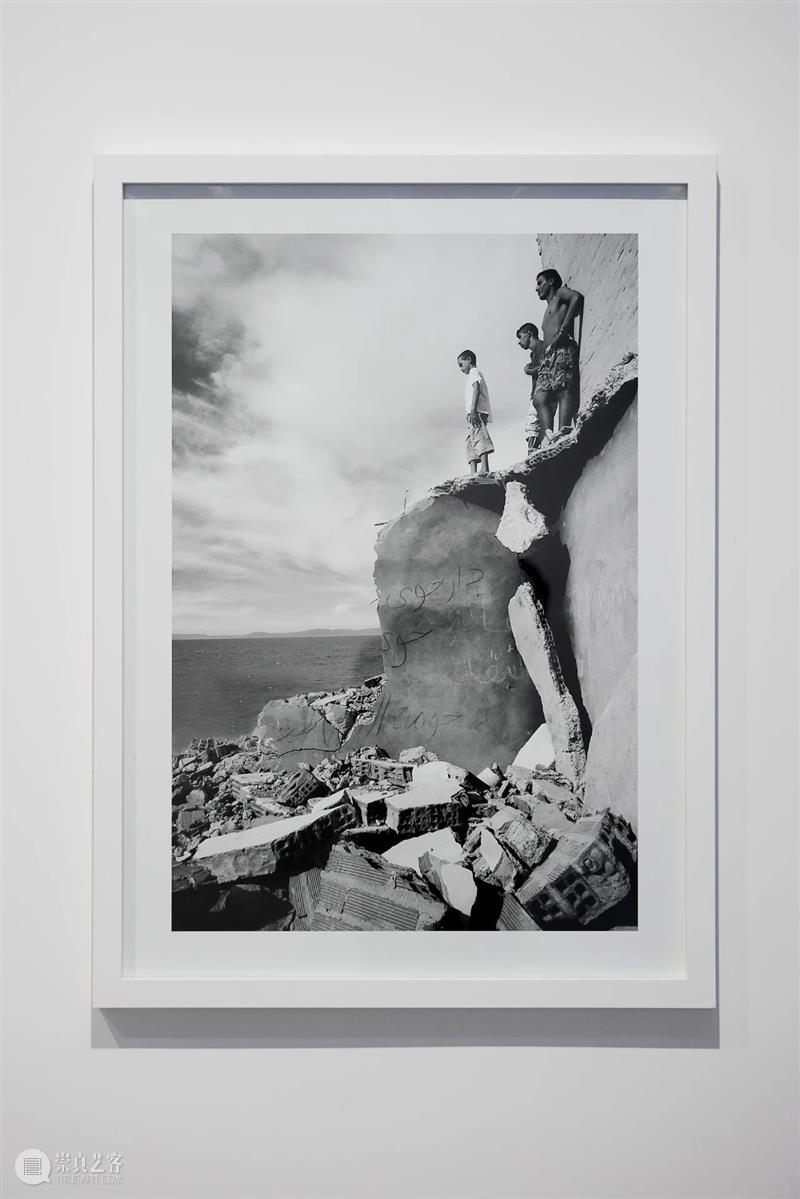

利拉·阿拉维的人文摄影

2016年,34岁的利拉·阿拉维意外死于一次非洲的恐怖袭击,如同她的前辈罗伯特·卡帕一样突然离开我们的世界。在《等待的剧场》第一单元:“共在的情境”,她的摄影作品《禁止穿越》被放置在正对观众入口处。钢筋混凝土废墟上三个年轻人眺望着远方,镜头仰望他们的身躯,画面之外是未知的旅程。阿拉维不仅是这群人的摄影师,而且与他们拥有同样的身份。她知道如何观察和聆听被拍摄者,只有在长时间的分享和交流之后才拿起相机。她希望能尽量捕捉住那些被称为“燃烧者”(Harragas)的人的生活、梦想和幻想,以及他们迁离出生地的必要性。她记录这些流离失所的人们眺望远方的惆怅,面对破碎现实的目光如炬和即将踏上未知旅程的坚毅。利拉·阿拉维,(1982-2016),法籍摩洛哥艺术家兼摄影师、影像艺术家。阿拉维曾在纽约市立大学学习摄影。在她的童年和青春期,她经常能听闻摩洛哥人为了移民冒险飘洋而丧命的悲剧。2008年她回到摩洛哥,受欧盟委托拍摄《禁止穿越》,在拍摄这组作品(24幅照片被命名为“拒绝入境”)时, 她接触到了许多和她一样的摩洛哥青年,并展现了他们在寻找通往欧洲之路时的诸多面貌,这些年轻人在自己的国家流离失所,即将踏上充满不确定的流亡。2016年1月, 利拉·阿拉维在参与布基纳法索的国际特赦组织委员会探讨关于女性人权的问题时,因瓦加杜古(非洲布基纳法索首都) 发生的恐怖袭击而严重受伤。随后由于无法康复,于2016年 1月18日离世。阿拉维不将她的摄影称为艺术作品,出于道德原因她甚至拒绝出售这些照片。她将自己和它们投入到社会活动之中,记录现实的残酷与悲凄,进而唤醒观众对现实的反思与批判,更重要的是改变观念与建构。在她离世后,利拉·阿拉维基金会由她的家族领导,出售《禁止穿越》的一部分所得会被捐赠给她的拍摄对象。阿拉维基金会的设立保留了艺术家的文化艺术遗产,捍卫她的价值观,激励并促进艺术家为人类的尊严而努力。

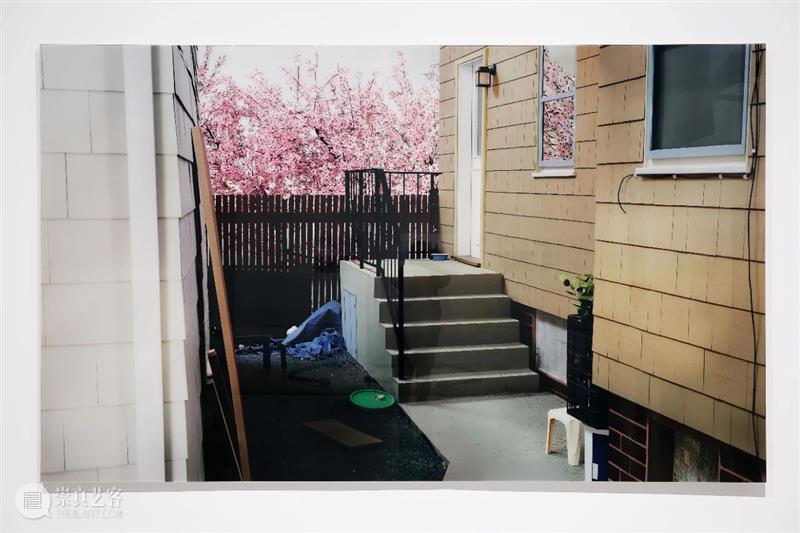

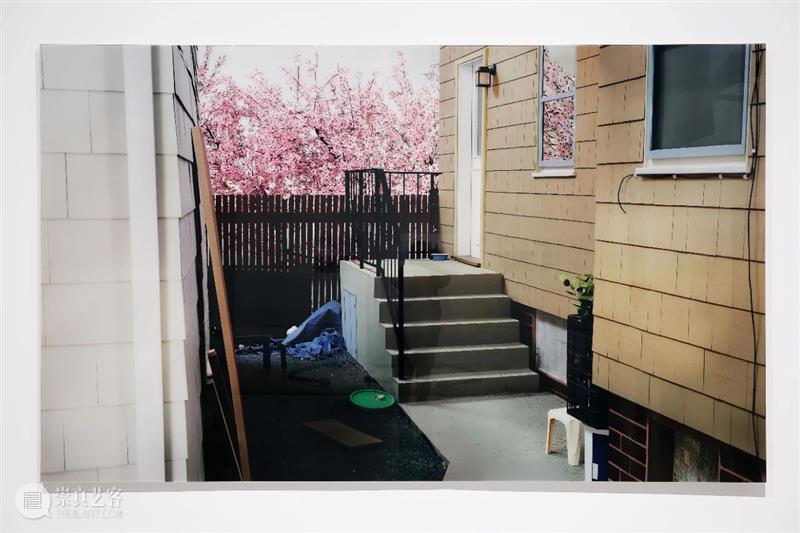

“等待的剧场”展览现场,萃舍云集,2023-24:利拉·阿拉维,禁止穿越,2008,铝板上兰姆达印刷,萃舍云集藏品。《禁止穿越(No Pasara)》是利拉作为职业摄影师的第一组作品,是她社会性行动的一种宣言。在拍摄这组作品时,她接触到了许多和她一样的摩洛哥青年,这些年轻人在自己的国家流离失所,即将踏上充满不确定的流亡。与这群人拥有同样的身份,她知道如何观察和聆听被拍摄者,并长时间与被拍摄者分享与交流,透过镜头,利拉捕捉这些人的肖像,诉说出他们迁离出生地的必要性。做为观众,“我们已经习惯将摄影分为纪实性摄影和艺术摄影、新报道摄影和纯摄影”1,这样的区分为我们的理解摄影提供了便利,很容易就能分辨不同类型摄影图像的各自特点。“在纪实摄影里,图像的获取后置于事件。摄影师需要深入事件之中,在事件的各个发展阶段通过对图像的选择,编辑,传播来传递对于事件的看法。因此,纪实摄影也被归结为“摄影是一种主动性行为,它充满了人的进攻性选择、期待和对世界的理解方式,但它同时又是一种随机性行为,充满着无数不可预知的“快门机会”。 2在我看来,阿拉维的作品不止是纪实性摄影或者新闻报道摄影(她受欧盟委托拍摄《禁止穿越》),她的作品更符合黄专先生所阐释的人文摄影的三个特征:1、“在人文主义摄影传统的理论原则中最首要的部分就是人性认同的原则,即以平等的、理解的方式而不是以干预、攻击性或者纯客观的角度看待被拍摄对象的原则。”32、“人文主义摄影的真实性原则是建立在对具体环境中人性的丰富性和特殊性的理解基础上的。”?3、“希望运用摄影图像去唤起社会对那些处于非常态中的人类的关注的原则。”?利拉·阿拉维与她的前辈卡尔·布列松、罗伯特·卡帕不同的是:深入事件中记录是阿拉维作为摄影师和艺术创作者的其中一面。对于自身成长经历的关注、以“摄影师”的身份投身其中,以“艺术家”身份创作、展出、捐赠作品所得,以及其家族基金会后续的运营赋予了“阿拉维”双向的权利与义务:她既是图像的拍摄者和被观看者,也是社会事件的参与者、缔造者和传播者。她去世之后,我们还能通过艺术作品的“情境逻辑”去回溯、观看并讨论作品,并让她的拍摄对象得到帮助。从阿拉维的作品开启讨论,打开纪实性摄影与艺术创作的交织。假如纪实性摄影已经不在当代艺术领域的讨论里?身处图像爆发的当下,艺术家们制作个人图像的方法是否有更多的可能和独特方式?阿拉维的拍摄行为追踪她的拍摄对象,托马斯·迪曼德创造他的拍摄对象。拍摄完成后,它的消失成为作品的“幽灵”,这是托马斯·迪曼德作品成立的必要条件。 大学时期,托马斯·迪曼德接受制作雕塑的专业训练,现在他却是以摄影艺术家为人熟知。他表达的媒介从雕塑转变到摄影不是一蹴而就,更不是突发奇想,而是逐步演化的结果。托马斯·迪曼德的拍摄对象通常基于现成新闻图片,他使用彩色卡纸和纸板将新闻图片的场景还原成逼真的模型,再拍摄模型得到摄影图像。他所描绘的图像间接指涉某些重要的历史地点或事件且不含任何文字说明。 首先,托马斯·迪曼德会建立一系列规则用于选择图片。新闻图片其中重要的主题。谈及选择新闻图片的原因,他说道:“起决定性作用的乃是事件的传播在媒体上留下的模糊痕迹。”?“我认为世界是通过摄影进入现实的,因为看见了照片,所以我们认识了我们的时代,因为阅读了媒介中的影像,所以我们能够了解这个时代的语境。我们通过摄影来理解周围的一切,这就是我创作的出发点。但它最初是源自我所进行的雕塑事件,而非摄影。”?——当然,这是他有意隐藏图片选择的具体标准和过程,他明白新闻图片是否真实、如何书写历史都由“不可见的手”筛选并操控。“摄影器材设备方面的改进几乎已经使得我们可以在任何光线、速度中去“真实地”、“清晰地”捕获我们需要的图像,但这一点丝毫改变不了图像的意义总是由拍摄者的选择方式,编辑、记者和其他所有有权对图像进行解释的那些人们控制的这个事实。”?我们对摄影图像的认知经历过从真实到虚假,从中立客观到偏驳作伪的转变。2021年,托马斯·迪曼德在上海的个展《历史的结舌》直指历史(新闻)图像中信息的遗漏与缺失。其质疑的是图像本身所具有的信息传递功能的缺失,进而反推到对于图像制作、传播、权利控制机制的批判。选择图片后,他用纸片根据新闻照片中的场景复原搭建,雕塑的创作逻辑是他的启始。待拍摄完成,这些与实物相同大小的模型便会被销毁(至今唯一保存下来的模型是受米兰Prada基金会劝说的《石窟》)。《后院》描绘了波士顿马拉松爆炸案凶手塔梅尔兰 · 察尔纳耶夫与妻儿居住大楼的后院。围绕爆炸事件新闻报道(例如2013年5月《纽约时报》)广为流传的原图中记录了察尔纳耶夫妻子从后院出口离开的画面。托马斯·迪曼德在其摄影作品中移除了人物。画面展示了通向大楼侧门的水泥楼梯,院子里散落着各种杂物:一块蓝色的防水布、 一个绿色的 塑料盖、 一块木板和一张小桌子的框架。背景中, 一棵盛开的樱花树与有些破旧的院子形成鲜明对比, 明亮的粉色花朵成为构图的中心焦点。托马斯·迪曼德几乎所有作品都没有个人化的标记 (例如人迹、书写或磨损痕迹):在这件作品中,由于没有明确的、可识别的地点以及重要的标识,照片的焦点变成了不起眼的后院与意想不到的美丽时刻的并置。还值得我们注意的是这件作品巨大的尺幅及装裱方法。得益于数码打印技术的进步,图像的制作从艺术家的暗房中被解放出来,“摄影作品”因具有与“绘画作品”相似的尺寸而获得类似的画面气势。

“等待的剧场”展览现场,萃舍云集,2023-24:托马斯·迪曼德,《后院》,2014,彩?合剂冲印/迪亚赛克?艺装裱,萃舍云集藏品。托马斯·迪曼德从这件作品出发,创作了多件以粉色樱花为主题的作品。其中包括一件将近4米的作品《盛开(Bloom)》以及?件罕见的墙纸作品《樱花(Hanami)》。另外,?系列名为《繁花(Blossoms)》的染料转印作品,特写了樱花盛开的景象。把三个阶段的工作串联考察是解读托马斯·迪曼德作品的必要条件。选择图片后,他不会回到新闻现场,也不会像中国艺术家陈维一样针对拍摄主题进行详细的调研;根据最终搭建的难度去挑选画面并同时考虑新闻图片传播层面的广泛优势, 托马斯·迪曼德需要使用我们已知的现实(或者说绝大多数人已知的)图像去召唤共同记忆;吊诡的是,场景的搭建所依据的是他的个人感受和经验,人物的缺失是他刻意为之,并非完全复原新闻图片。他有意制造“缺失”来塑造图像的“熟悉的陌生感”;拍摄完成后,雕塑的最后消失达成观念、材料和媒介的共谋。作为视觉艺术家,托马斯·迪曼德自觉与重塑真实世界保持距离,并反复强调其创作观念与以“客观记录现实”为目的的杜塞尔多夫摄影学派相异。他用照相机记录雕塑的消失来质疑历史记忆的主观性与不完整性,提醒我们历史的书写并非全面、中立与客观。是否有抵达客观现实的可能性?让观众陷入质疑其“真实与否”的兔子洞里才是托马迪·迪曼德的目的。他揭示的是图像作为传播媒介以及历史存在的证据可以被操控和改写的事实,展示了艺术家如何搭建摄影和雕塑这两种艺术媒介之间的桥梁。面对摄影,我们跨越了图像“真实与否”的边界。在当代艺术领域,对于照相机的期望不止于客观现实的表层复制。艺术家作为图像时代的特殊生产者,关注的命题是更为广泛和深刻的。1 引自黄专,事件:作为摄影的存在方式,《艺术世界中的思想与行动》/黄专著,北京:北京大学出版社。2010.1 ISBN 978-7-301-16255-2.,011页2 引自黄专,事件:作为摄影的存在方式,《艺术世界中的思想与行动》/黄专著,北京:北京大学出版社。2010.1 ISBN 978-7-301-16255-2.,014、5页3 引自黄专,纪实摄影的人文主义传统,《艺术世界中的思想与行动》/黄专著,北京:北京大学出版社。2010.1 ISBN 978-7-301-16255-2.,017页? 引自黄专,纪实摄影的人文主义传统,《艺术世界中的思想与行动》/黄专著,北京:北京大学出版社。2010.1 ISBN 978-7-301-16255-2.,019页? 引自黄专,纪实摄影的人文主义传统,《艺术世界中的思想与行动》/黄专著,北京:北京大学出版社。2010.1 ISBN 978-7-301-16255-2.,019页? 引自托马迪·迪曼德,托马迪·迪曼德的日常性,文\哈尔·福特斯 译\李鑫? 专访:托马斯·迪曼德:模型、影像与历史的结舌。李森,中国摄影杂志,2022-07-08,17:23? 引自黄专,纪实摄影的人文主义传统,《艺术世界中的思想与行动》/黄专著,北京:北京大学出版社。2010.1,ISBN 978-7-301-16255-2.,018页

? Augustin Le Gall - Paris, 20161982-2016,法籍摩洛哥艺术家兼摄影师、影像艺术家。阿拉维曾在纽约市立大学学习摄影。作品探讨了有关地中海区域身份建设、文化多样性和移民现象。临界于造型艺术和纪录片之间的视觉语言表达,她的摄影和视频聚焦表现各种社会现实问题。自2009年以来,其作品在多个国家展出:法国阿拉伯世界文化博物馆;巴黎欧洲摄影之家;瑞典 Malm? Konsthall; 葡萄牙卡斯卡伊斯城堡的国家宫殿; 加拿大蒙特利尔美术馆等。阿拉维在人道主义奉献方面的贡献包括为丹麦难民委员会、美国SFCG慈善组织、纽约州机构家庭和社区重建项目等杰出的非政府组织拍摄照片。2016 年 1 月, 利拉·阿拉维在参与布基纳法索的国际特赦组织委员会探讨关于女性人权的问题时, 因瓦加杜古(非洲布基纳法索首都)发生的恐怖袭击而严重受伤。随后由于无法康复,于 2016 年 1月18日离世。利拉·阿拉维基金会的设立即是为保留艺术家的文化艺术遗产,捍卫她的价值观,激励并促进艺术家为人类的尊严而努力。

摄影 ? Brigitte Lacombe

1964年生于德国慕尼黑。他曾就读于慕尼黑美术学院和杜塞尔多夫艺术学院,1993年获得了伦敦大学金史密斯学院艺术硕士学位。他自2011年起于汉堡美术学院担任教授,现工作、生活于柏林和洛杉矶。托马斯·迪曼德曾受过雕塑上的专业训练,其摄影作品通常基于现成新闻图片。他使用彩色卡纸和纸板构建出逼真的模型,再对模型进行拍摄。他所描绘的图像经常间接指涉某些重要的历史地点或事件,其再创造的图像中不含任何文字说明。待拍摄完成后,这些与实物相同大小的模型便会被销毁。

图文版权归属萃舍云集当代艺术中心或署名作者,未经授权,不得复制、转载使用。请联络 info@thecloudcollection.org获取复制和转载授权。Copyrights to all images and text remain with The Cloud Collection or named authors. No reproduction or reprinting permitted without authorization. Please contact info@thecloudcollection.org for reproduction/reprinting authorization.

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享