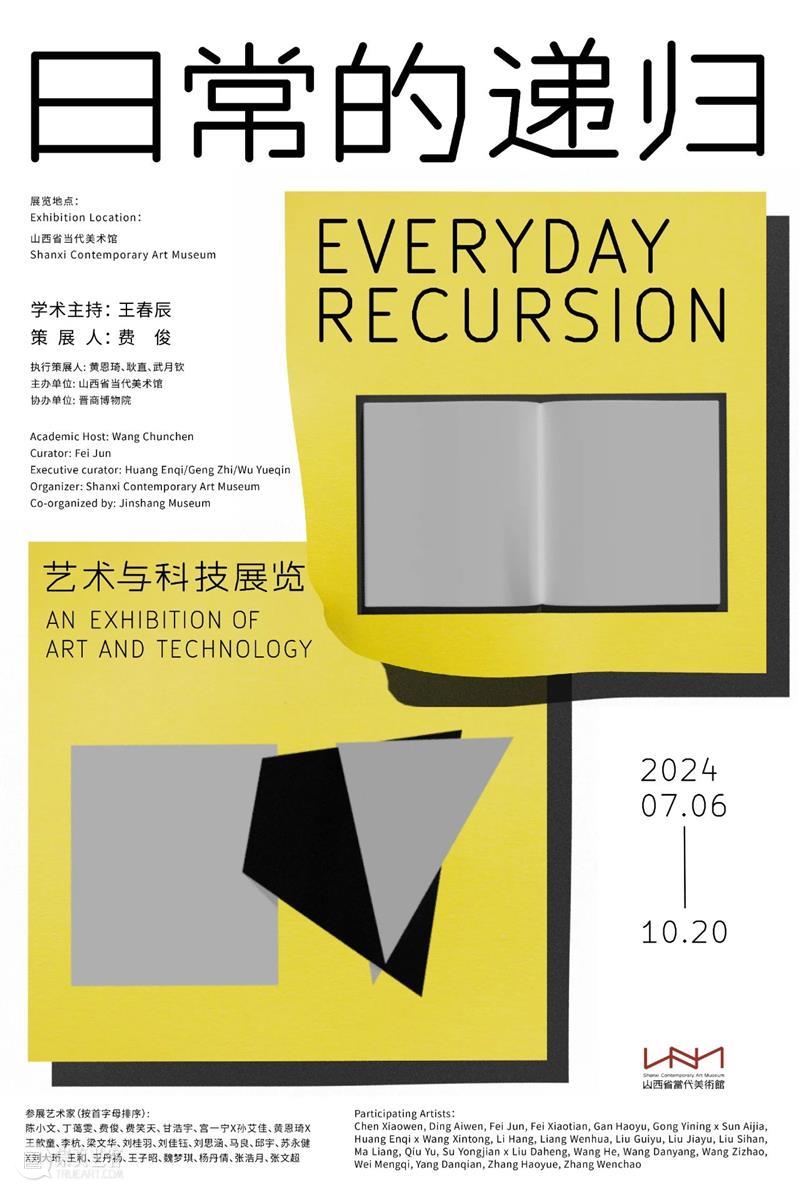

首先非常感谢山西省当代美术馆,提供机会来集中地呈现我们在“艺术与科技”这样的一个新学科方向的一些师生成果;同时,我觉得这个展览更大的意义在于它为我们提供了一个进行开放式讨论的可能性。所以今天能有机会,不仅和姜宇辉老师,从日常、科技与艺术这样一些领域展开思辨性的讨论,其实我们也更期待还能够展开和在座的各位来自于山西,来自于太原的朋友们的对话。这次的展览不同于只是以视觉感官为主要对象的展览,我们希望它能够激发一些讨论,激发一些思考。这也是为什么我们在这个展览中安排了大量的文献内容。我们希望一个好的展览不应该是看不懂的展览。当然我知道,今天我们去展开这样一种全新的艺术实践,确实有很多认知的障碍,但我们希望尽力去放低姿态,希望尽量去打破观众和艺术作品之间清晰的界限,也希望能够通过包括今天在内的更多公共学术讨论,去激活更多的个体,对于这个时代,对于我们今天的日常的一种思考和认知。我今天分享的主题叫做《艺术与科技的跨学科语境与实践》。我想试图通过这样的一个分享来展开讨论,今天为什么我们需要用一种跨学科的方式来重新认知这个世界?为什么需要用跨学科的语言方式去表达这个世界?而对于公众而言,对一个展览而言,这样的一个跨学科展览,能生产出什么样不同的知识?

图源:费俊讲座课件

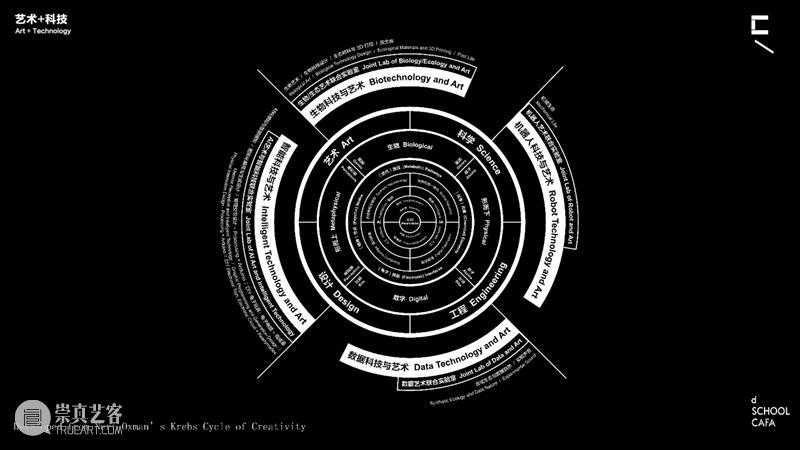

我首先为大家呈现出这样的一个图示。它最早的原型来自于MIT的一位知名的生物设计方面的教授Neri Oxman绘制的人类创造力循环表。在这个循环表上展现了今天我们所讨论的跨学科的实践,它的原生动力来自于哪儿。如果我们看这个圆环的靶心最中间,会看到“认知”这个词。用一个比较通俗的话来解读,就是人类认知的突破,其实打开了今天的一种更加跨学科的实践路径。这样的跨学科实践路径不仅仅是针对艺术,而是在艺术、科学、工程和设计等人类最具创造力的领域里具有一种共性的趋势。认知的突破既包含了对于有机体,也就是对于生命本身认知的突破,还有对于环境认知的突破。是我们自然科学的发展,生命科学的发展,使得我们对于自身以及我们所生存的环境产生新的认知突破,这里也包含了意识,潜意识等等。这样的一个底层认知的突破,带来了今天我们所看到的像人工智能领域,包括智能人工领域的发展。其实我们今天已经在生活中不断应用各种智能的产品,手机,扫地机器人,包括自动化的玻璃门,都已经渗透在日常生活之中。在这样的一个大的、原生的动力的推动之下,今天我们会看到越来越多的新型学科的涌现。比如说合成神经生物学,利用传统经典的对于生物的研究,结合今天计算机的模拟能力而形成的新的学问。今天的人工智能某种意义上就是基于对生物智能结构的这样一个经验的技术产生的一种新学问。生物机电一体化也是一个典型的跨学科代表。这个话说起来很绕,打一个比喻大家更容易理解,大家如果看过像《西部世界》这样的科幻影片,就能理解这个影片中所呈现出来的有血有肉,但是又包含了碳基的有机体和硅基的机械体融为一体的生命,这就是生物机电一体化。未来的我们会越来越多看到由于这些跨学科实践而产生的对于未来生命的探索,当然还包含像数字制造、情感计算这样一些全新的领域。今天我们所面对的改造世界的媒介比任何时候都更加复杂,也更加多元。它是由图右边的“形而下”,或者我们把它翻译成“物理媒介”,作为基础。其实我们所有的工程,以及今天我们所谓的设计,甚至于艺术的实践,就是基于对物理媒介的运用,只是改造的目的不同。建筑师用它盖房子,艺术家可能用到矿物质原料来绘制图像。所有可以在化学周期表上进行解读的媒介,我们都可以把它称之为形而下或者叫物理媒介。

但是在这之外所形成的四种更加新型的媒介,才是今天不断在去拓展人类创造力的领域。比如说数字媒介,今天我想每一位生活在这个时代的人都已经强烈感受到,我们日常的生活,生产,社会交往,包括娱乐方式都在通过数字媒介的方式进行“交换”,它是以“比特”作为最小单位,而不再是用“原子”这样的物理元素作为最小单位。那么还有“形而上”媒介,我也把它翻译成“意识媒介”。当人类开始不断地去认知到我们大脑神经元的活动原理,当我们可以去破解我们的情感以及意识和潜意识的时候,也就是意识成为了艺术、科学、工程和设计可以调用的一种新的媒介手段的时候,当然我相信当我说这句话的时候,我们每个人既充满了期待,可能也充满了一种恐慌。就像Elon Musk所发明的脑机接口带给这个世界的不安一样,当我们可以有植入性的脑机交互技术,当然一方面可以治疗像大脑创伤这样的疾病,但同时我们马上会想到它是否会成为控制人类意识的一种技术。当然,抛开这些技术背后可能带来的隐性危机,我们依然需要用一种乐观主义的方式去面对这样的一个更复杂的环境。而生物媒介是一个更加充满伦理问题的媒介。换句话说,作为艺术家,我们可以说,艺术史对于生物的表达是一个恒定的主题。比如说我们从古至今就会看到画人类,画动物。最早的岩画上我们就会看到牛,看到人。但是生物媒介不是对生物对象表现的一种创新路径,而是对生物本体进行改造的一种创造方式。换句话说,无论从基因层面,还是到细胞,到肌体,到生命本体,对它进行改变操纵而产生出新的生物体可能性的一种实践,才是真正我们必须要面对的一个未来的现实。无论是生物设计还是我们即将迎来的生物产业,其实都在不断警示着我们,对于生命本体的改造可能会成为未来我们不可回避的一种新的创造力方式。总而言之,今天我们面对的是一个从物理媒介到数字媒介到意识媒介以及生物媒介相互纠缠而构建的无比复杂的环境。一方面乐观地说,它为人类提供了不断去改造自身,改造环境的路径;当然另一方面,它又提示了一种危机,如果我们不能充分地意识到技术背后的伦理危机,它就可能会成为毁灭我们自己的力量。所以今天恰恰在这样的一个更加复杂的生存环境或者叫“日常”中,我们需要重新思考艺术、科学、工程和设计,回到一个创造力整体,而不再是一种分割的学科状态。回到达·芬奇时代,创造力是一个完整的创造力,艺术为我们不断去认知这个世界提供新的视角。艺术是生产新的认知的学问,而不是生产美学的学问;而科学是把认知进行求证,把信息转化成知识的学问;在我看,工程是把知识转化成功能的学问,就是把科学家所发明的定律,规律转换成改造世界的解决方案和技术;而设计是把工程,把工程师所发明的技术转换成可以被使用的一种产品或者服务。设计是直接改造生活的一种方法。艺术家也会不断地对于由设计所引发的生活变革再进行观察和反思,再产生新的认知。这个循环自古就有,只是在今天面对这样一个日益复杂的,更加不确定的时代的时候,这个循环加快了。我今天想表达的第一个观点,就是今天其实所谓的跨学科的这样一种人类的创造力实验,不是一种新的实践方法,而是使我们回到了一个更加强调整体性创造力的时代。

那么在这样的一个大的语境中,央美设计学院从2015年开启的“艺术与科技”方向开始确立了自己的四大研究领域,它们分别是艺术与生物科技、艺术与机器人科技,艺术与智能科技以及艺术与数据科技。在这四个领域里,我们开展了这样的一种跨学科的思维以及跨学科的方法。在我看来,未来由于此种跨学科的实践,可能会为我们带来四个变化。第一个变化是创造价值的变化。我相信大多数人都认为艺术是一个关于美学的学问。在今天,我们越来越深刻地意识到,艺术家在今天的价值不再仅仅是一个制造美学的创造力主体。我们更大的一个价值其实是产生伦理价值,也就是艺术家,尤其是在艺术与科技领域的艺术家,他们是一批愿意把自己作为小白鼠来去实验所有还没有进入日常生活的未来技术的可能性的人。比如说最早在讨论生物基因伦理的不是科学家,最早形成公共事件的是艺术家。艺术家把科学家在实验室中讨论的技术,以一种公众可能去体验和感知的方式,把它形成一个公众可以讨论的话题。那么我想这种类型的实践,就像今天在展览中我们也会看到各种面向未来的,或者说把未来的技术放到今天来体验的这样的一种实践,我认为它对于公众理解未来的技术,理解未来的技术对于未来生活的改变的可能性,具有非常强烈的认知价值。换句话说,我们需要在更大公众层面对技术文明有充分的思考,进而建构起由人文主导的一种新的伦理秩序的讨论。我想这才是艺术在当下可以产生的,在美学之外的更重要的价值。换句话说,今天我们所有人其实对于我们所使用的技术的认知是越来越浅薄,越来越断裂的。我们的祖先山顶洞人,对他们所发明的新石器时期的工具,是非常清晰地知道这个工具制造的原理以及工具使用的结果,而今天我们对于我们所使用的这些技术是一无所知。所以今天需要有一批人进入到技术内部,理解技术的逻辑,再把它转换成公众可以讨论的,可以被体验的知识,进而影响这些工具的发明者和操作者。第二个变化,我觉得是创作产业的变化。我们其实越来越意识到,像今天的90后,今天的这些年轻的学习艺术的艺术家们,他们已经是数字原住民。今天的创造力的空间不再是仅仅基于物理世界,而是应该基于一种混合现实。换句话说,今天的建筑设计师,他未来的创造力,应该不仅仅是使用混凝土、砖头制造物理空间的能力,还包含在元宇宙中建构虚拟空间的能力。同样的,今天连我们身上穿着的衣服也有了虚拟时尚的世界,所以我们在预见着未来,我们需要一种能够在虚实两个世界都能够实施创造力的一种新的能力,我想这是我们今天教育的一个培养目标。第三个变化,是一种创作方式的变化。就像展览中大家看到的,其实很多同学都有着文理通吃的这样一种能力。尽管我们可能未必真的能培养出一位科学家或者一位工程师,但是从大量的教学成果已经能看出来,我们可以培养具有科学和技术素养的艺术家。知道如何和工程师进行工作,知道如何用跨学科协作的方式来实现高度复杂的技术性的作品,这是我们想指向的一个目标。换句话说,我个人认为一种以艺术工作室为核心的艺术实践会不断地跃迁为一种以跨学科的实验方式为核心的协作式的工作方式。当然这种协作既可能包含和一位物理工程师的合作,也包含了和ChatGPT这样的人工智能的跨学科协作。第四种变化,我认为是创作输出的变化。换句话说就是艺术作品的形式会产生什么样的变化。我想几乎可以认为艺术史就是关于图像和实物的历史,无论是基于油彩的油画,还是基于实材的实质的雕塑。但是今天我们看到一种非实物的,一种以系统和算法为核心的实践的涌现。换句话说,今天我们会越来越多看到一些作品,创造力的核心不再是图像,而是生成图像的系统。通俗地讲,那个生成图像的软件本身才是创造力的核心。所以我相信不久的将来,我们再需要去收藏的一个艺术作品,应该是那个算法和那个系统,而不是那个系统所产生出的图像。这个变化其实非常有趣,人类的艺术创作不再受制于图像和材料,而是受制于一种以系统为核心的新型的艺术实践。

图源:费俊讲座课件

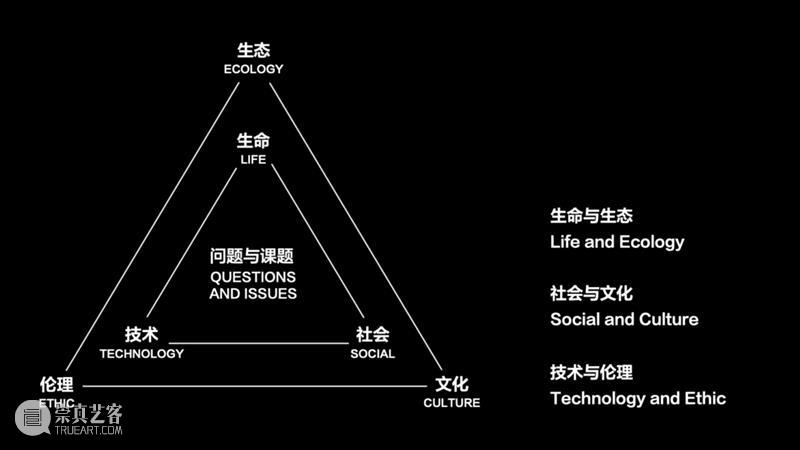

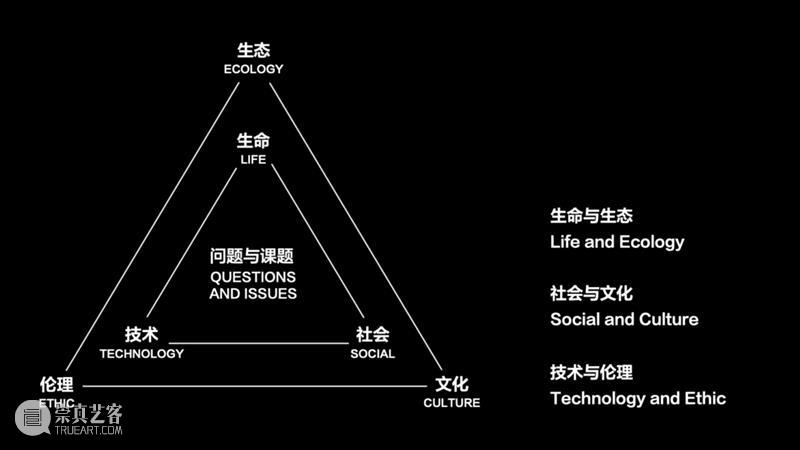

在央美的“艺术与科技”的教育,我们从2015年开始已经成为了中央美术学院第22个本科专业。在这个专业方向,我们试图去营造一种由艺术的创意能力,科学的技术能力和哲学的思辨能力来共同构建的,我们称之为是一种跨学科的复合的创新能力。我们认为这个三位一体才是未来创造力培养的基石。那么在问题与课题的层面,我们不断地在这个学科中去强化学生对于生命与生态,技术与伦理以及社会文化之间关系的关注。换句话说,我们认为今天“艺术与科技”的创造力,它的观念核心来自于关系,就是我们如何在关系中看待这个世界。换句话说,举个例子,我们说如何以生态视角看待生命意义,又如何从生命的原点去思考与生态之间的关系?我们如何去看待在一个高度技术化的社会中文化的生产方式?又如何通过对以互联网为代表的参与式文化的研究,反向去影响这个社会?我们要如何在掌握技术的同时去思考技术的伦理问题?而在伦理问题的思辨中,不仅产出忧虑,还能产出可以去正向地改进、改变这个世界的解决方案。所以这个关系成为了这个展览中的艺术家们思维的一种路径。换句话说,我甚至于可以认为,我们的“艺术与科技”专业就是一个研究关系和语境的专业。后面我举几个具体的例子,来去为大家呈现我们通过与生物科技,智能科技,机器人科技以及数据科技这样的一些领域的交互所产生出来的师生作品。首先我们来看看“艺术与机器人科技”的作品。第一件叫《虫舱》,这是苏永健在本科毕业阶段的一件作品。显然它并不像我们大多数人所认知的所谓的机器人艺术,我们并不是真正在研究工业概念里的机器人,而是在研究机器人的技术有可能指向了什么样的新的生命可能。这件作品制造了一个观众可以进入的虫子的舱体。当观众进入舱体之内,我们会惊讶地发现这个舱体中有很多他所饲养的昆虫。比如我们会看到他饲养的苍蝇,还有右边他所饲养的蜗牛。他会利用各种物联网的传感器去捕捉这些昆虫的活跃度,再通过昆虫的活跃度的数据去驱动他自己制作的各种乐器,比如说中间的这个由榔头所构成的打击乐。也就是说,这个作品更像是一个昆虫的剧场。这里没有人的存在,是昆虫的活跃度在驱动声音装置。一个声音的剧场,这是人类不在场的一个新的生态涌现的状态。那么这张图想展现什么?就是今天在一个我们认为的文科生的跨学科培养路径之中,涌现出一种新的能力。我们看到的所有这些草图,是这个学生自己绘制,并且从软件到硬件到整个作品概念一体化完成的一种新的创造力可能性。换句话说,我们在不断地追求达·芬奇时代的完整的创造力,文科跟理科不该是如此清晰的分界。我们再接着往下看。甘浩宇同学的作品叫《数沙者》。这个作品是通过他对于蚯蚓这样一个通常在日常中会被人类忽略的昆虫的研究而创作出来的。因为他发现,这么一个弱小的,看似对世界没有多少改变力的生物,它却能够在长时间内产生巨大的影响。今天我们看到很多曾经非常宏伟的人类建筑的倒塌,其实是因为蚯蚓的工作对于地基的不断松土。人类的农业活动也离不开和蚯蚓之间的互动。其实这个隐喻本身是这个作品最动人的地方,也就是研究这样一个微小的动物,它背后所产生的巨大的自然能量。他自己用陶瓷去烧制了很多,利用蚯蚓内部的腔体本身的形状制作出来的器物,然后再整个模拟了蚯蚓从进食,到消化,到排泄的全过程。这些装置本身又利用到太阳能的烧结技术,就是用太阳能去把这些蚯蚓排泄物重新进行烧结而形成的一种人造物。这里面其实产生出一种非常复杂的对于生物和宇宙和人类关系的思考。换句话说,大家从这些作品中会发现,今天我们“艺术与科技”方向的这些同学会不断地被推动着回到自然,回到人与自然的原始关系中去,去观察自然界的现象,生物的状态,来获得对于这个复杂世界的启示。今天我们之所以鼓励学生去使用如此原初的,甚至于使用这么古老的技术,比如太阳能的技术,我觉得恰恰是认知我们这个技术社会的一种路径。回到艺术最纯粹的,一种甚至需要动手,需要劳动力来激活思考的方式,在我们看来反而成为今天创造的一种非常重要的方法。

接下来是展厅里展出的李杭同学《模仿游戏》这件作品。以往这一类作品通常需要一个团队来完成,有人设计外形,有人设计舵机这些机械工程的部分,有的还需要通过软件来去实现相应的功能。但今天我们逐渐能够在这些同学的身上看到了一种跨学科的技术素养,以及通过这样的一种技术物来表达思想的一种能力。显然这个造物本身可能对这个世界并没有什么经济价值,他真正想做的并不是一个工业机器人,而是一个嘲讽现代科技的科技装置,也就是今天我们所看到的所谓的这些高科技,在他看来只不过是对人类拙劣的模仿。就像我们今天非常容易去神化人工智能,但事实上人工智能在今天的所谓的创造力也只不过是对人类的某种能力的模仿。我想这样的思辨其实是我们这个时代真正需要的一种思辨,从这个意义上来说,他所做的无用之用恰恰有着重要的功能。

《郊游》王和 图源:费俊讲座课件

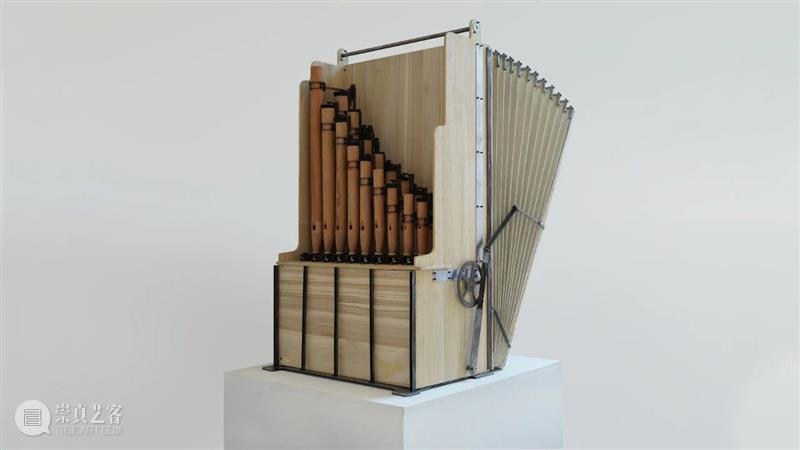

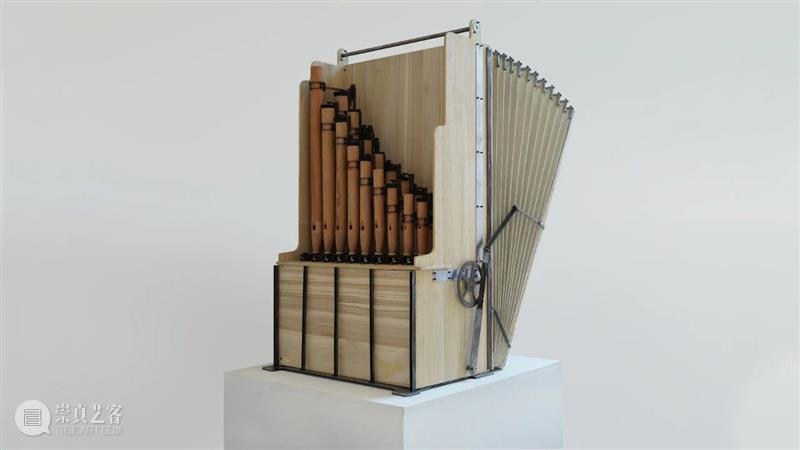

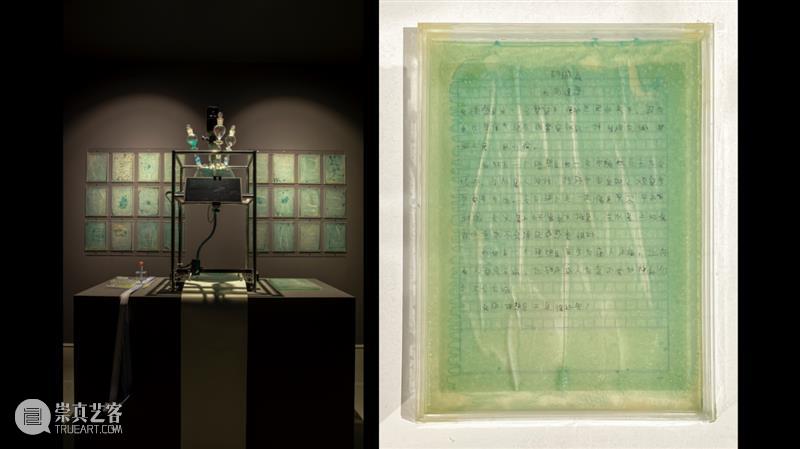

我们再来看看王和同学的《郊游》这件作品,在我看来这也是一个典型的无用之用的徒劳之作。因为今天还有人试图去发明一个其实并没有经济价值,也没有创业价值,也可能没有收藏价值的作品。但我非常受到触动的地方是,今天还有执迷不悟的艺术家试图用最原始的材料去做一个乐器。他自己学习了怎么样烧制陶管来去发声,来试图做出一个由空气动力,类似于西方的管风琴原理的一个装置。当它发出了如此质朴,如此浑浊的声音的时候,那一刻其实真的令人非常感动,它就像人类第一次发明乐器时候的那种原初的感动。当然我真正想说的是,这里有什么样的科技含量?其实科技永远不是我们所追求的目标,我们真正想追求的目标是一个能够触发感动的,一个能够触发我们对科技重新的认知的作品,无论是图像还是实物。所以执迷不悟或许是最好的艺术动能。他在这个过程中,不断地在通过自学,利用一些电子控件,和这些原初的材料进行耦合,而产生出了一个既原初,又具有这个时代电音特点的混合的乐器。所以某种意义上我觉得,对艺术家而言,聪明未必是一个必要素质,而执着却是一个必要条件。我觉得在他身上能看到这种我称之为执迷不悟的执着。说实话这个声音真的不悦耳,但是这种粗糙的质感就让你感受到了人类最原初的创造力的这种动力。我觉得真正感人的恰恰是这种原始和朴拙的感受。我们再来看看“艺术与智能科技”。我拿自己的一件作品举例子,这是2021年在武汉的一个公墓里完成的一件在地作品。这个作品是让人和水,通过我所创造的一个技术物来产生对话。我们也调用了人工智能,包括机械动态这样的方法,但是所有的一切在这件作品中被埋到了水下,不可见。其实它的体验方式非常简单,观众通过一个像喇叭一样的装置可以跟水对话,而当水理解了你话语中的情绪的时候,它会用涟漪的方式来回应你。也就是说大家所看到的这些涟漪,不是你情绪的可视化,而是水对你的回应。当观众的情绪如果出现了非常极端的,像过度兴奋、愤怒这样的情绪的时候,你会发现这个涟漪反而变得特别有禅意,非常缓慢;而反过来,如果你的情绪中带有过于忧伤甚至抑郁的特质的时候,言语反而变得欢腾而雀跃。所以说某种意义上,它更像是自然想对人诉说的一种表达,而这种表达不是通过人话,而是通过水语来表达。水用涟漪的方式,以一种超自然的显灵的方式在重新勾起我们对自然的敬畏心。当然在这里智能科技其实并不是一个外显的智能科技,我们想尽最大的能力让所有的科技变成一个灵媒。科技不是展现自己的神奇,而是科技成为展现自然神奇的一个底层的驱动力。我们再来看“艺术与生物科技”这个领域。这是黄恩琦的一件作品,叫《微言》。这是央美和中科院广州健康研究所进行跨学科协作的一个平台上产生出来的作品。他自己收集了很多题目是《我的理想》的小学生作文,然后把小学生作文中间的一些关键词存储在大肠杆菌的基因链。我们很难想象,其实一个大肠杆菌可以成为信息的存储载体。今天我们都知道U盘,我们甚至做到云端的网盘,但其实生命本身是可以传递信息的,这就是为什么今天候鸟一代一代可以找到它栖居的地点。所以这样的一个作品,其实用了一种非常诗意的方式,使用到了生物基因的技术,在去表达一种新的可能。在这个右边看到的是作文的载体,又通过所培养出来的大肠杆菌在进行侵蚀,而产生出一种新的“我的理想”。这是他整个方案的过程。我不知道这是不是代表了人类的理想,他打穿了我们所谓生命和信息之间的一种交互的可能。《植物智能计划》张天怡 图源:费俊讲座课件

这是在我们这个美术馆曾经展出过的一件张天怡同学的作品,叫《植物智能计划》。她关注到其实植物拥有着很多和人类不同的智能。比如说番茄,当有棉龄虫去咬番茄的时候,它会释放出一种信息素,而这个信息素会招来它的天敌竹蝽来把它吃掉。今天我们大棚里所种植的这些植物,在人类驯化的过程中已经丧失掉了这种智能,所以她的作品就恰恰是通过技术介入来重新形成一种合成的植物智能。这个小葫芦一样的小瓶子就是通过下面的监测装置来监测有没有棉铃虫来咬番茄,一旦有,它就会释放一种人工合成的信息素,招来竹蝽,把棉铃虫吃掉。换句话说,它更像是一种用技术来增强植物智能的系统。但是这个作品我想说的是,它和很多我们看到的只是对技术进行反思的作品不一样,它呈现出今天这样的一种实验性的作品,有可能能够应用到像有机农业上的可能性,也就是艺术所产生出来的思辨的价值,还可以结合到它真正的产业价值。

那我们再来看看“艺术与数据科技”。正好刘桂羽同学也在座,这是她本科毕业的一件作品,叫《身体书写》。她一直持续在研究智能可穿戴艺术,也就是衣服不再仅仅是作为一个遮体的载体,它可能还能成为我们的大脑和身体之间沟通的界面,它还可能成为人与人之间沟通的界面,甚至人与互联网之间进行沟通的界面。我们称之为一种身体界面。这件作品让你的身体可以成为诗人,我们的大脑不需要进入到一个创造的过程,而你的身体真的可能比你的大脑更有诗意。当体验者穿着这件衣服,它会自动采集你的生理数据,比如说你的胳膊肘的旋转的三维数据,比如说你腰部肌肉紧张程度的数据。而这些数据会生成一首诗歌的语法。某种意义上,我认为她的作品是在探讨一种在赛伯格这样的一种主义下,服装有没有可能成为人类感知的一种延伸,而不再仅仅是用于遮蔽,或者用于身份显现的一个载体。同样的,在这样的作品中,我们能看到今天一个“艺术与科技”专业的同学,不仅要能够在数字世界进行编码,来实现诗歌的生成,还要会做衣服,会打版。对物理材料的调用,以及运用虚拟数字世界的能力,在这些同学身上开始整合在一起。这是一种令我们在看到后非常兴奋的新的能力。

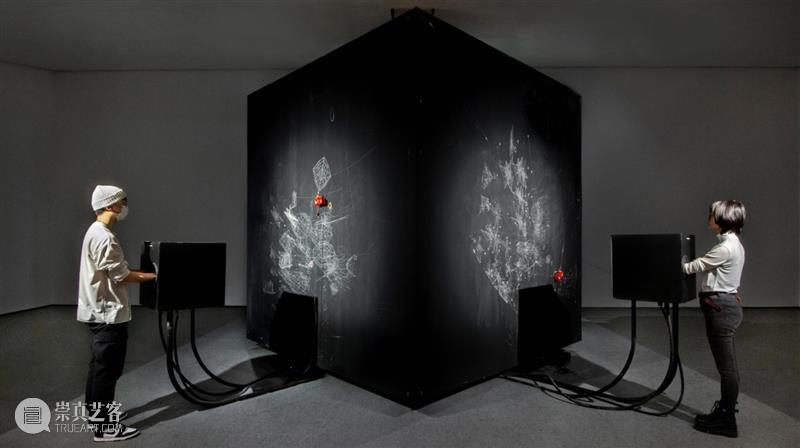

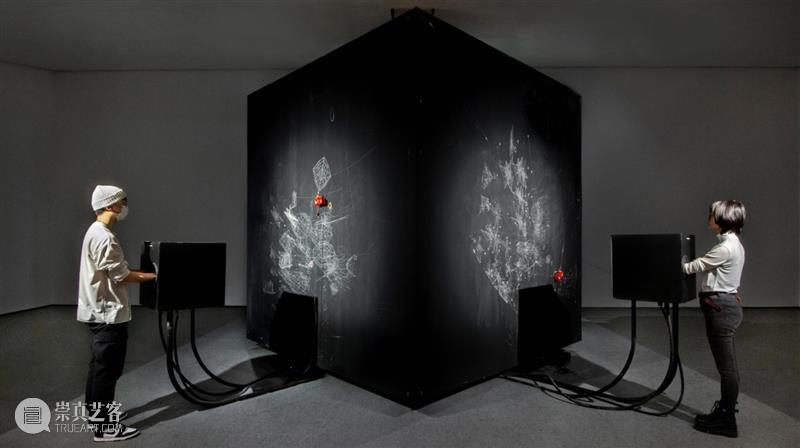

《情绪几何》费俊x许晨阳x刘正奎 图源:费俊讲座课件我也再以我自己的一件跨学科的作品为例,来说明数据在今天如何成为了一种新的艺术媒介。这是我和数学家、心理学家长期合作的一系列项目,它试图把人类的情绪可视化出来。我们通过情感计算的一些技术,使得我们今天可以去认知每一个个体的情绪。换句话说,每一个个体在进行交互式艺术体验的过程中,他的情绪会被绘制到这个作用的黑板载体上。而在我们不断地和心理学家沟通的过程中,发现这样的一个绘制的过程,它被定义为“情绪客体化”,而“情绪客体化”是心理治疗中非常重要的一步,它让我们认识到潜在的情绪风险和情绪的类型。所以正是因为有这样的一个跨学科的合作,让我们发现今天艺术是可以介入到心理健康领域,成为一个非常重要的帮助个体去实现无论是自我认知,自我表达,甚至于自我宣泄的一个通道。我们甚至于为每一位观众提供了一个属于他自己的情绪的数字版画。在这个过程中,其实它形成了坏情绪可能会转换成一个好图案的这样的一种正向建构,也就是说没有一个情绪是坏情绪,任何一个情绪都有它存在的价值。我们所谓的心理健康不是要扼杀掉一个情绪,而是我们学会怎么面对这个情绪。所以艺术在这里面,不是要成为一个心理理疗师,不会给你带来任何的心理负担。在这样的一个艺术体验的过程中,情绪转换成了一种艺术体验,艺术的共情能力在这里形成了一种以激活自我为核心的疗愈方法。这正在成为心理学的一种新的,面向心理健康的一种新的实践方法。甚至我们最近还完成了一个情绪剧场,在这个剧场里面,每一个个体的情绪会成为这个剧场所上演内容的驱动,也就是它是一个因人而异的剧场。中间的这个有两个小球的装置,成为了观众去监测自己情绪的一个交互装置。当他们的情绪被监测出来,整个沉浸式的剧场就开始为你因人而异地去生成一段特殊的剧场体验。那么我们用水作为一个元素,用水的不同的状态来去回应每一位观众的情绪,我幽默地称它为是一种数字水疗。

我们不断在去推进的基于情绪数据的这样的一种艺术实践,除了有剧场,我们还真的把它变成了一个情绪料理的餐厅,只不过它还不是在常态化地运营。我们在美术馆中建了这样一个情绪酒吧和情绪料理餐厅,观众可以监测自己的情绪,而他对面的机械手臂会实时根据他的情绪来为他调配一个属于他的情绪特调。也就是说,我们说饮食男女,饮食也可以以艺术的方式成为艺术疗愈的载体。这里我们可以看到大家在这个吧台上所看到的自己情绪产生出来的一种可视化的效果,同时在这个“乘宴”上,每个人还可以通过一种混合现实的方式,来去进入到一个情绪的花园,再进一步和自己的情绪进行互动,进行探索。

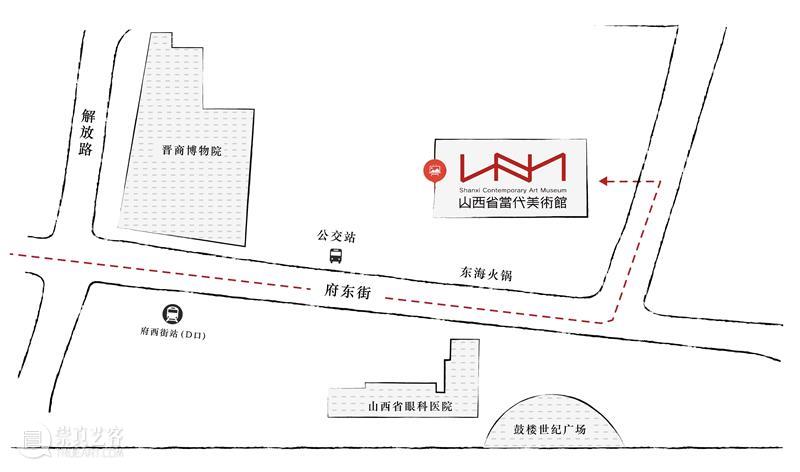

这是我在这次展览上展出的一件作品《生命花园》。其实《生命花园》在我看来,它是一个由五行数据或者五行的算法所驱动的数字世界。这个世界我们希望最终能够达到为每一个人去建构一个属于你自己生命个体的生命之花,而把每一个个体的生命之光放在一个巨大的花园之中,就构建了生命花园。因为在我看来,每一个个体的生命都值得被绽放,哪怕是一个最卑贱的生命。所以今天我们开始在研究,利用东方的这样的一种五行的生命认知观念,来试图为每一个生命去塑造一个数字生命的形态。比如大家看到的这个是以金为核心的一个主体,但是这里面它也有金木水火土几种不同的比例的元素相互纠缠,相生相克而形成的一个动态的生命。未来我们的交互版本不仅可以为每一个用户提供基于你生日的一个作品生成,而且你可能隔了半年再来看看,它还在变化。它会受到和其它的元素之间的关系的影响,甚至会受到我们这个世界气候的影响。我们真正想做到的是一个充满了活态的生命世界的作品。在它的呈现式版本中,我们中间会有一个影像装置,呈现的是一种生命之花的细节的表达,它更像是一只蜜蜂飞入到花丛之中所感受到的这些生命之花的微观的世界,而环绕在这个影像装置周边的世界是与它有相生关系的生命花园。比如说中间可能是金之花,而它边上就是木之园,所以它其实对我们呈现了一个有着东方的浪漫主义的生命认知观。同时,我也想通过人工智能,还有数据生成艺术这样一种方法来对生命有一种新的表达。或许我们都需要另外一个像数字镜像一样的世界,不是仅仅用来安放我们另外的一个数字化身,而是用它作为一个对生命状态的镜像,帮助我们认知自己。所以这个世界不是制造另外一个虚拟世界,在我看来,它是让我们感受到自己在这个世界存在的一种生命状态的镜像世界。最后做一个总结。我想其实艺术作为人文学科的代表学科之一,在我们看来,它今天的核心价值不再只是美学,而是一种批判性的思考。艺术和科技的融合,一方面可以使得不仅仅是科技界,也包括广义上的公共社会,对我们今天所正在进入的一种以科技为主要特征的社会有了伦理的思考,并且进一步帮助我们建立起一种更加具有伦理秩序的新型的社会形态;同时,除了在实践价值之外,它还能够帮助科技去发现更具创新性的应用场景。我们不仅仅是用科技来做艺术,更重要的是用艺术去思辨和推动科技的发展。这样的一种相互的交流和赋能,才是这一新学科最重要的内涵。山西省当代美术馆系山西省文旅厅正式批准,经山西省民政厅注册成立的民办非营利性艺术机构。美术馆比邻督军府,地处市中心。其建筑是20世纪50年代初所建办公大楼,经改造,美术馆空间设在二层及三层,总面积2000余平米,五个展厅及书店、咖啡厅和艺术衍生品商店。周二~周日 10:00-18:00(17:00停止入场)

分享

分享