收录于话题

ein不能单独存在,之于德语语境,这似乎无需解释;而若说“一”不能单独存在,在我们看来就显得不可思议了。从某种意义上说,艺术也是一种语言,那么一件艺术品在面对不同文化不同经验的观众时,是否具有同样的传播效应呢?

2023年7月12日,艺术家王一做客ASE基金会为我们带来了艺课堂第三讲“ein不能单独存在——艺术家的自我研究路径”。王一将“ein”所引发的语言误读联系至了更加宏大的艺术命题,并以自身艺术实践为线索,同读者朋友们分享了他的抽象创作脉络以及他所理解的抽象艺术介入社会生活的方式。

以下是ASE基金会整理汇总的本期艺课堂精华内容:

● 特邀讲师:王一

不同时空的文明、不同领域的逻辑对“一”自有不同维度的释义。在甲骨文中,“一”是最小的单位和最初的笔划;在西方宗教哲学中,“一”蕴含于“太初有道,道与神同在”,“道”是概括事物存在的形式语言;在信息世界的“一进制”里,“1”表示了“存在”这一状态;在平面的图像上,“一”又可以是重复排列的元素。

在王一看来,ein的内涵也是多样的、无尽的。无数个“ein”看似简单的叠加,最终却能形成复杂的面貌。

完成于1977年的短片《十的次方》始于一个一家人在公园野餐的俯视画面,接着镜头不断拉远直至一亿光年之外,到达人类对宇宙认知的极限;随后镜头又开始返航缩小,直到最后单个质子充满了视野。

● Charles & Ray Eames 夫妇,《1977年10月芝加哥的一个午后》静帧,1977年

首次观看这部影片的王一正就读于美院,作品中令人震撼的视角转换启发他开始了自己的绘画探索。传统的学院式教学往往引导学生们将东西“画得像”,通过一步步的“复杂化”去还原事物的“真实性”,而若反向“做减法”,画面则呈现出“抽象性”。宏观到微观的一致性,具象到抽象的模糊性,或许正概括了王一不同阶段的艺术实践。

?? 2010-2013

刚进入中国美术学院学习的王一身上有一种跳脱、逆反的思维,他厌倦了描绘静物和人物,因为它们通常都是流变易逝的。抱着提炼一种更加恒久、概念化事物的想法,他把目光投向了空旷的房间和空间。

《地点》系列的图像原型大多来自于美术馆和画廊内的场景或是一些知名艺术家的私人工作室。这时的王一在思考这样一个问题:当代艺术的展示环境从古典主义的博物馆转变成洁净方正的几何模块,构造上本无太大差别的一个个白盒子对其中摆设的艺术品的“安身立命”的空间起到了什么作用?

● 王一,《地点》系列,2010-2013年

起初王一以一种简单近乎单调的提炼归纳方式来还原原有的场所,使它们失去社会属性的意义。画面中前后颠倒的破碎空间处于一个似是而非的可读状态,当观者设法走进时却会发现那只是一个平面的图像或一堵墙。

在之后的创作过程中,王一逐步放弃了具象的空间形象,以呈现一种更加纯粹的语言方式。他希望通过将绘画归结成仅仅关乎于结构、色彩平衡的研究,把画中所谓的“观念”或叙事性完全隐藏到画后去。他进一步解构现实空间,坚固的物体被分解成零落的碎片。

● 王一,《地点12-1》(左)《地点12-2》(右),2012年

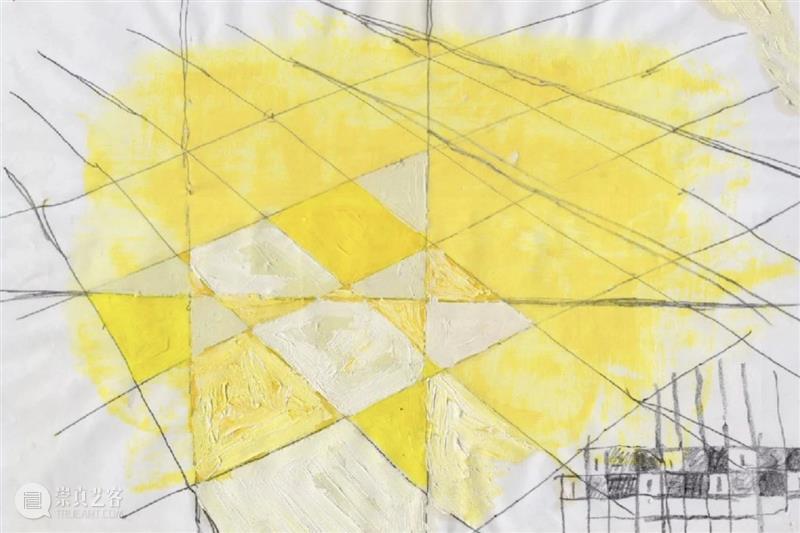

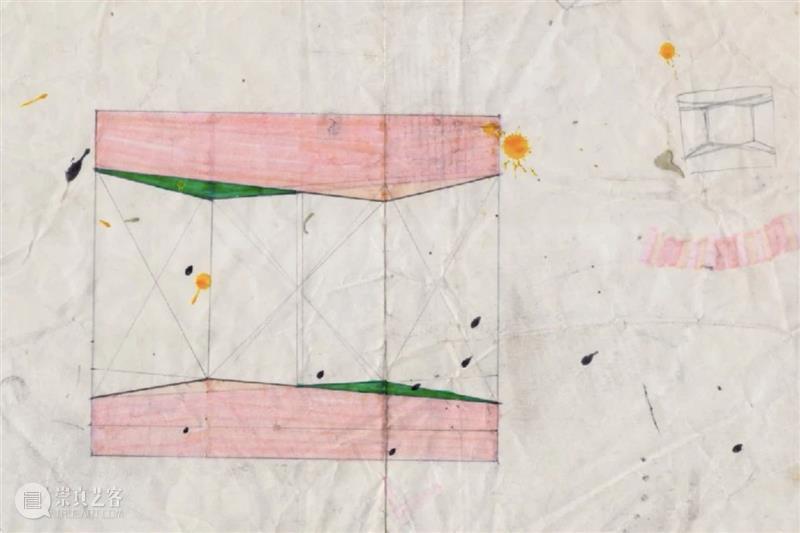

绘画学习过程中的“透视”概念一定程度上帮助王一开启了从具象走向抽象的过渡。人为画出的透视线条富有建筑感和节奏感,它们从现实空间中来但又脱离了现实,以此为据重新搭建的空间巧妙实现了扁平化和半抽象化。

● 王一手稿,基于透视法产生的结构

?? 2013-2020

普通人视角下,艺术史上艺术从具象到抽象的转变似乎也是其不断陌生化的过程——那些熟悉的、明确的事物在艺术家的画笔下变得越来越让人“看不懂”。王一试图帮助现场观众理解为什么会有“陌生的艺术”。

摄影技术的诞生令客观真实性不再是艺术家的首要追求;化学颜料的普及、艺术家的知识分子化则让艺术的能量和影响不断壮大;伴随着航海时代而来的世界文化交流丰富了艺术的面貌与可能性;自由的商品经济和全球市场贸易更使艺术的发展道路自由化、多样化;战争、疾病等国际事件的波浪也在侧面推动着艺术的走向。在这样的背景下,艺术从严格评价标准的束缚中,或主动或被动地解放出来,成为个人化的事业。

● 抽象艺术家 安东尼·塔比埃斯 展览现场

因而具体到抽象的过程,不是一蹴而就也不是孤立的“ein”。艺术的发展、面貌与私有化,自由主义,个体主义,人本主义,女权主义等社会改革、思想解放完全合拍。

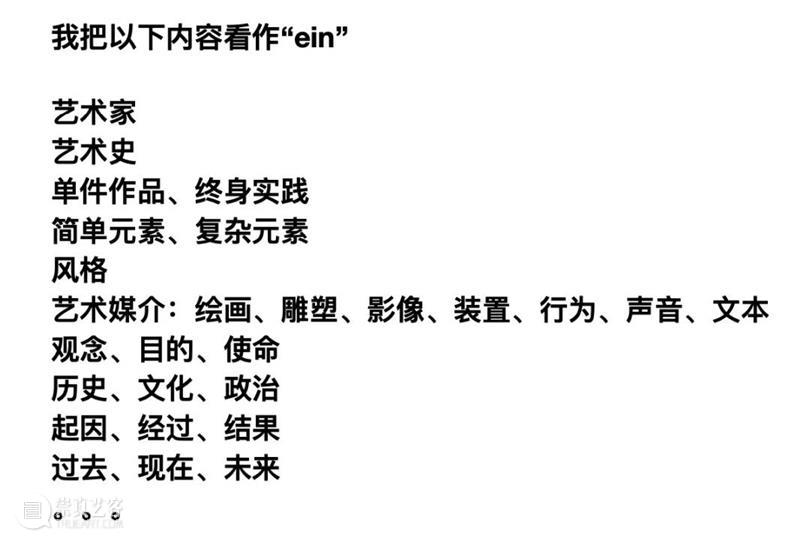

《中枢》(Hub)系列结合了?方文艺复兴及东方水墨的传统手法,王一延用了来自不同地域的古典技巧以反映当下的新艺术形式。他首先于画布上制作光滑的石膏基底,用铅笔、尺等工具反复“无限”分割成三?形、菱形等基础图形;自制的透明色层由软毛排刷数百次重叠交错而成,展现出难以捉摸的颜色变化与结构延伸。这样的创作方式体现了他同当下快速消费时代中艺术生产化模式的对峙,亦建立了他对手工与机械、时间中永恒与瞬间之悖论的个人化理解。

● 王一《中枢》系列作品

2023年的作品《蜃楼集》中,王一将其绘标志性的绘画元素通过数百根传统手工烧制的玻璃霓虹灯管材料进行转译,构造出瑰丽而迷幻的电子光谱,不仅呼应了艺术家作品中关于当代社会机制和建筑中抽象性表达的一贯研究,也折射出人们脑海对城市特征模糊而清晰的记忆碎片。

● 王一,《蜃楼集》,2023年

?? 2015-2020

在数年间基于城市化、工业化的探讨后,王一意识到对自然的反映是目前当代艺术中所缺少的。于所谓先锋和对抗的观念面前,艺术家们或主动投身或被裹挟,而逐渐忘记艺术史中不可忽视的伟大传统——自然。

2010年,上海民生现代美术馆呈现了艺术家Ann Veronica Janssens的作品《雾室》,迷幻缥缈,彩雾蒙蒙的视觉经验对王一产生了重要影响,关于“重叠”的想法也在这时候诞生了。

● Ann Veronica Janssens,《雾室》,1999年,上海民生现代美术馆,2010年

重叠手法的应用早已见于不少中外艺术家的作品,如毕卡比亚的图像重叠画和中国艺术家杨诘苍的千层墨。王一的“重叠”实践使用古典的透明罩染技法,上百次的层叠铺陈营造出一种极具电子化的视觉感受。

《重叠》系列试图显现自然元素在抽象绘画中的细微变化,雾、水和结晶柔软地凝结在一起,使画面透出湖面般的朦胧质感。

● “千层叠”展览现场,AIKE,2017年

之后王一又在铝板、镜子和玻璃等材质上进行了大量实践。《潮汐》系列他进一步将树脂和颜料混合,流质材料被大面积铺撒在光滑的玻璃上,任凭地心引力去决定颜料的走势。同时他还“以火治水”,以高温火焰灼烧树脂表面,局部受热后的颜色迅速膨胀、扩散、融合,某种透明的神秘感在控制与失控中漂流。

● 王一,《潮汐》系列,2019年

抽象看似抽离于现实,实则与现实社会中的现象存在联系和呼应;而只有创作的动机来自于现实,提炼于生活,才不至于陷入所谓的“僵尸抽象”。王一认为,当一个艺术家有了明确的目标后,形式只是一个外壳,艺术内核发生改变时,形式也会跟着改变。

?? 2017-2021

每一件作品都有自身结构,而将它们进行排列组合后,便产生了一个新的网状棋盘。由《重叠》系列演进而来的《单元》系列,王一将原有的整体结构缩小视作一个单元,使对同一个点上的重叠方式扩延到更大的平面中,形成了细胞增殖般的画面结构。在远观时,画面似乎是十分精确而机械化的;走近看时则会发现颜色的层层透叠,软毛刷在画布上保留下最低限度的手感痕迹。

在王一看来这种并列重复、去中心化的结构也是对全球现实情况的象征,亦指涉出网络环境下的社会中个体和集体、特性与统一间的相互消涨。

● 王一《单元》系列展览现场

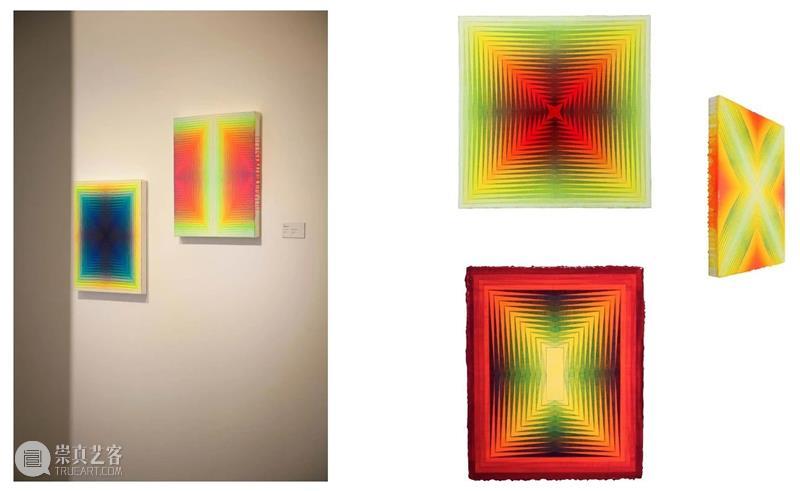

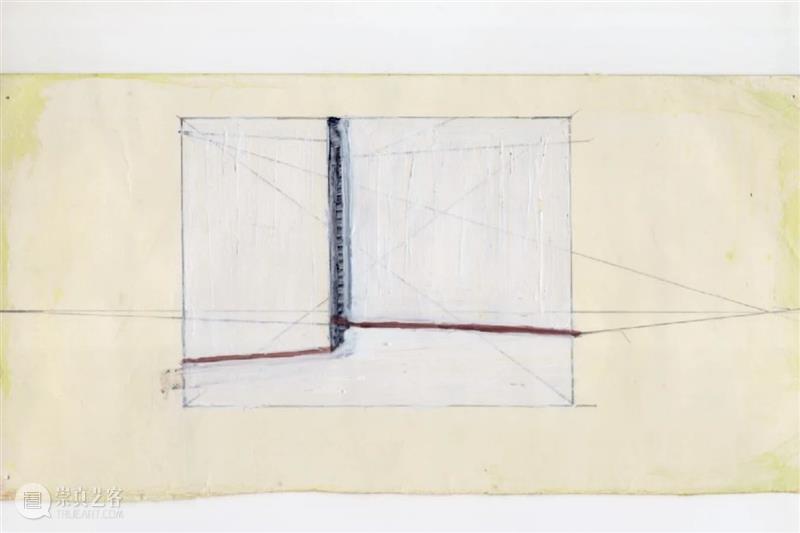

2018年,蜂巢当代艺术中心呈现了王一的个展“一切现象都是几何的”,展览名称源自于王一在研习柏拉图的宇宙观时,反观自身及其周边社会构成达成的认知。事物内部涌动着我们看不见的能量,缠绕纠结之后浮至表面,最终变成了我们可观可感的形象。几何指向人对于理性、秩序感的一种追寻。从《阵(Array)》(2017)系列手稿中我们可以窥见王一对于抽象图案不知疲倦的探索,简单的结构通过收缩排列,在微小的尺度上展现出了惊人的宏大之感。

● “一切现象都是几何的”展览现场,蜂巢当代艺术中心,2018年

● 王一手稿

2020年展览“当明有暗 当暗有明”则巧妙利用了人的视觉对明暗的适应性。观众在光线变化中沉浸于对作品的凝视,色彩在时间的流逝中慢慢浮现,人的情绪与情感也在这个过程中发生着改变。

● “当明有暗 当暗有明”展览现场,2020年

?? 2021至今

电子光时代下我们已经习惯刺激、快速的色彩和图像,殊不知古典自然之中永暗才是常态,光为非常态,火、闪电、极光等甚至被视作危险或凶昭。

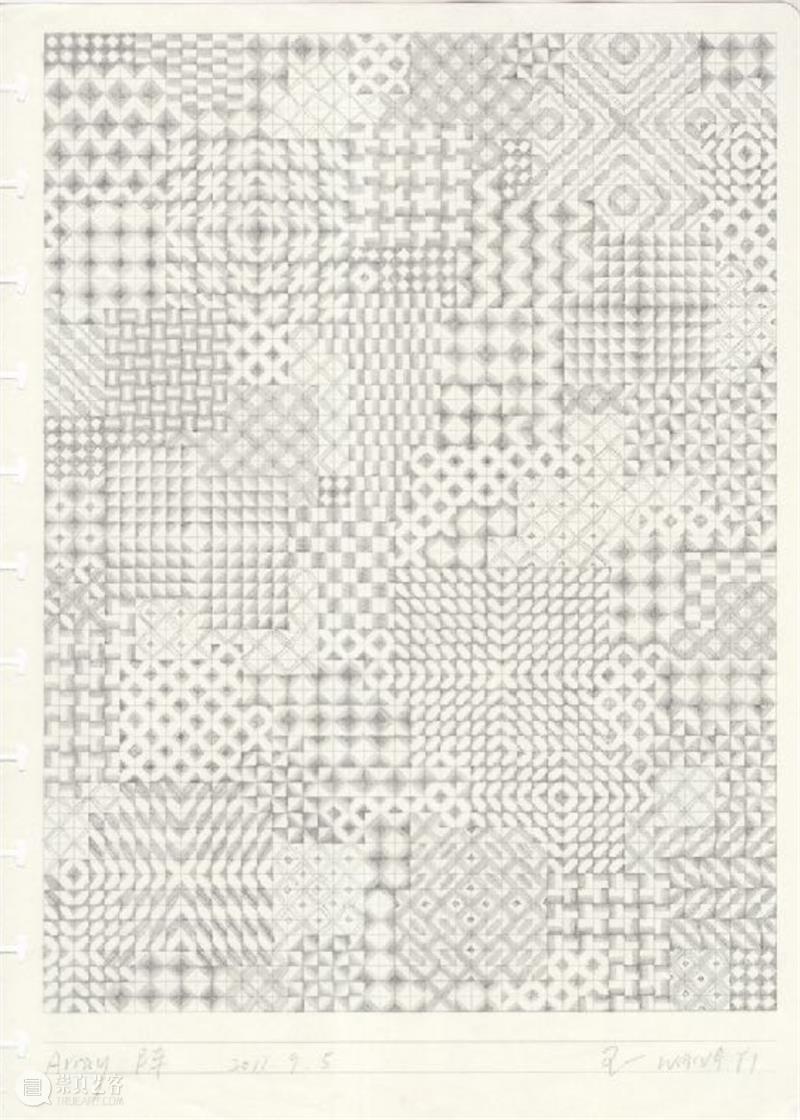

《影子的影子》中王一设置了多种疏密不同的层次间距和覆盖顺序,在视觉的补足过程中形成了各种非对称的新结构。网格化(grid)的稳定制式被隐藏于看似随机错动的正负形里,产生棱镜般无限反射的视觉结构。色彩系统则进一步减弱了颜色的纯度和明暗对比,墨绿、暗紫、石?、深赭等徘徊于影子周围的“边缘色系”成为这一时期画面的主基调。

● 王一,《影子的影子》,布面丙烯,2017-2020年,80 x 80 cm

● 王一,《影子的影子2023-5》,布面丙烯,2023年,160 x 160 cm,ASE基金会收藏

《初级结构》(Primary Structures)系列雕塑的诞生源于无意的偶然。制作《重叠》系列绘画时使用的树脂剩余部分被王一收集在一些无用的容器之中以便丢弃。数年以来的无心之举日积月累,这些层层叠叠的色层最终形成了凝结时间与光的“琥珀”。各个体块的面貌随着观看者的俯仰远近而变化,流动环绕的体察方式恰似东方传统山水观中的“横看成林侧成峰,远近高低各不同”。王一希望在基础形状之中暗示社会层级、城市发展和历史文脉等多种议题,使形式化的几何语言以开放多元的结构与我们身处环境中的各种现象再次并融。

● 王一《初级结构》展览现场

● 王一《初级结构》,“楼上的城市”展览现场,ASE基金会,2023年

在对于抽象艺术的观看中,视觉性与思辨性往往反复纠葛。相同的图形、颜色在不同的?族文化和时代中可能有着截然不同含义。王一试图挖掘那些过去或是现在事物的投影,将其化简成一个个单纯的形状,拆解重组,用无意义承载意义,用矢量图形藏匿意志。

对于作品《雅各宾》,玻璃这一易碎的材料被打造成尖锐的刀片形状之后带给我们的是一种刺痛感和侵略感,中心发散的塔式造型又不禁让人联想到权力,再者你也可以把它看成国画意境中的远山剪影……不同的文化语境赋予了同一件艺术品不同的解读方式。

● 王一《雅各宾》,松美术馆展览现场

·····

抽象艺术在诞生之初代表着一种激进的思维,而在其发展过程中难免产生形式大于内容的倾向,在王一看来,作为艺术家要做的是平衡好两者间的关系。

“一”和“全”的关系,恰似个体与社会的关系。单薄的“一”在浓厚的“全”中无足轻重地消散,但当所有的“一”都飘零殆尽时,“全”也不复存在;“一”虽渺小但也能构成“全”,“全”虽浩大却也仰赖于“一”;一既是全,全既是一。

ASE艺课堂,精彩正在继续!

下期活动预告:7月25日 / 朱永磊:极简西方艺术史

更多活动现场

More

往期精彩内容

房方分享从业故事

画廊主亲历的中国当代艺术20年

杰西卡·塞拉西新书发布

解码当代艺术,构建个体视角

“野蛮人写诗”展览开幕

艺术始终是一种野蛮的事物

倪有鱼、刘化童、夏寒聊微缩艺术

微物戏语:走进方寸艺博会

黄渊青、张琼对谈

相·像——绘画中的理性与情感

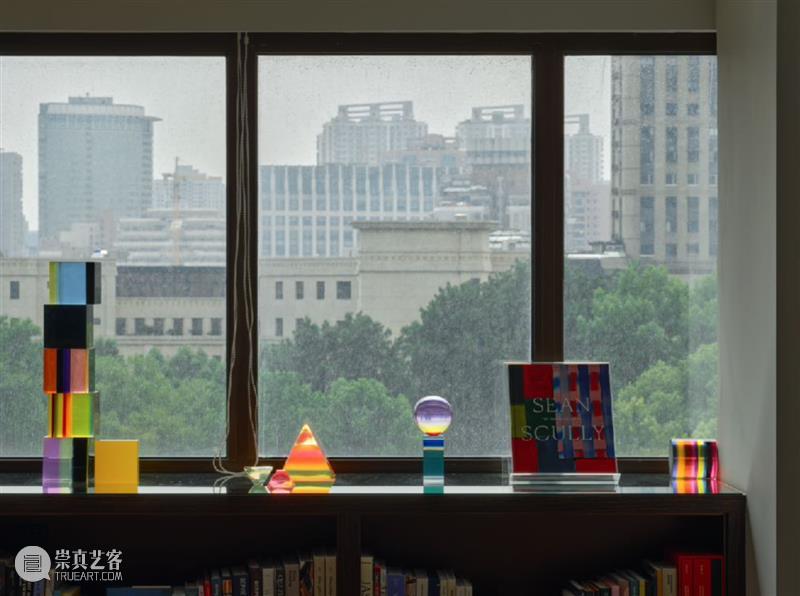

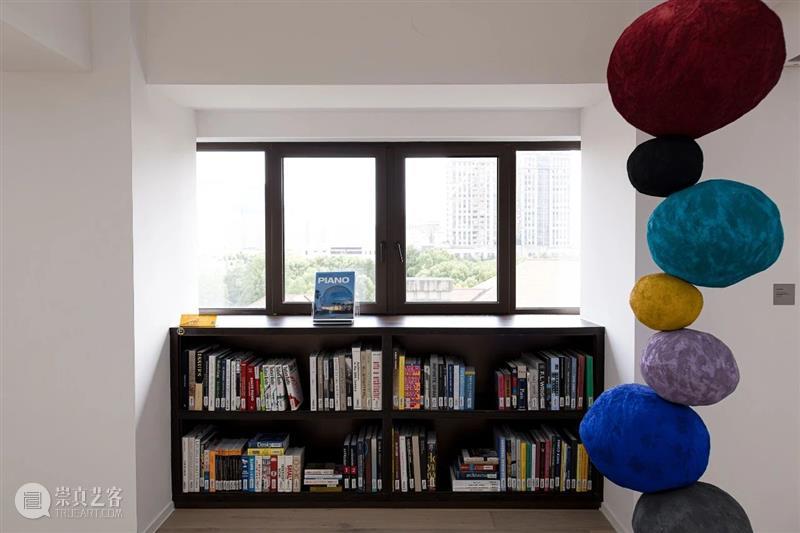

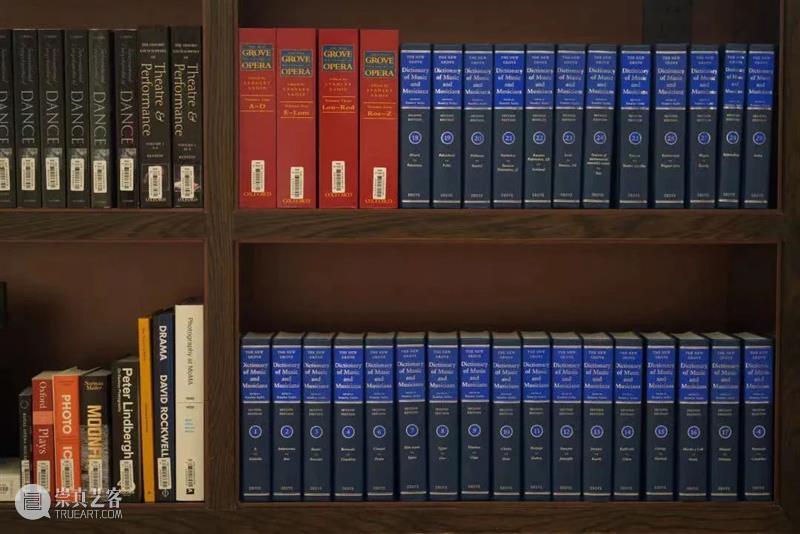

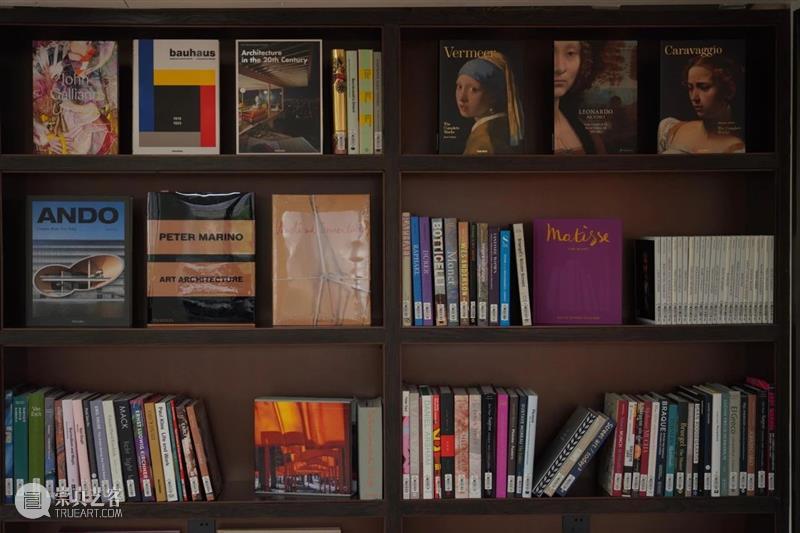

ASE艺术图书馆内景

关于ASE基金会

ASE基金会是一家立足于中国,拥有全球视野的非营利性基金会,致力于支持当代艺术在中国的普及、发展和学术层面的研究整理。基金会共有四个功能:永久性的艺术收藏、ASE·空间、ASE艺术图书馆和艺术赞助项目。

ASE Foundation is a non-profit foundation based in China with a global perspective, dedicated to supporting the popularization, development and academic research and organization of contemporary art in China. It features four functions: permanent art collection, the ASE·Space, the ASE Art Library, and art sponsorship.

www.ase-foundation.com

??

欢迎扫码预约参观!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享