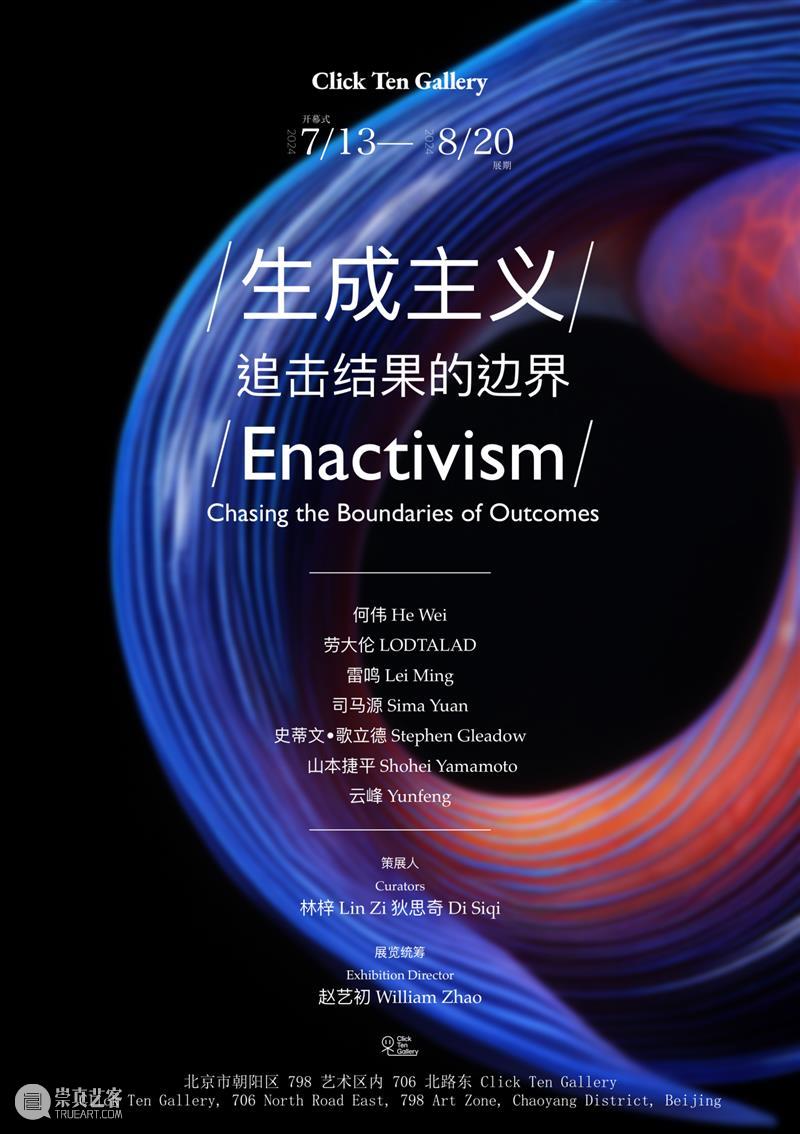

/ 生成主义 /

追击结果的边界

/ Enactivism /

Chasing the Boundaries of Outcomes

2024.7.13-2024.8.20

Click Ten Gallery

北京市朝阳区798艺术区内706北路东

706 North Road East, 798 Art Zone, Chaoyang District, Beijing

各领域中的生成主义观点

我们在此关注并试图定义艺术中的生成主义(Enactivism)是因为对于很多艺术家,特别是以绘画媒介为工作的艺术家来说,对于过程的认识和强调都已经成为了他们日常创作的一部分;但可惜的是,大多数上述艺术家因为语言的缺失或模糊,并没有真正将自己对于过程的认识认知为一个有价值的视角。我们在本文中以及在本次展览中强化生成主义(Enactivism)这个概念,即为了将上述认识确定一个语言层面的锚点,并希望通过这些工作为当代艺术的观者和收藏者提供一个新的对此类作品的认知路径。

在哲学领域中,生成主义作为现象学范畴内的一个命题已经在过去10年中获得了相当程度的讨论和研究。展览标题中的Enactivism一词来源于“生成”一词的英文表述:enaction。从构词上讲,它由en和action合成,表示“使……行动”,一般用于指制定和颁布法律的行为,通常引申为施行或执行一个行动。可以看出,enaction所表达的含义与行动密切相关。文章的第一部分将展示生成主义在几个非艺术领域中的生成和面貌,目的是为了向读者展示:生成主义不是一个我们在艺术语境中希望发明的新的术语,而是一场在诸多领域中已经在进行的一场认知范式转化革命中的一部分。

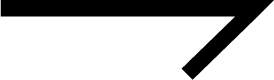

生成主义-追击结果的边界 展览现场

1. 大卫休谟的怀疑论

生成主义(Enactivism)不是一个新的哲学概念,但对于很多人来说可能是第一次听说,这里的一部分原因是因为生成主义挑战了一些被公众长期认为是常识或真理的世界观。生成主义质疑的核心观念是“过程和结果”的合理性,这个质疑可以最初追溯到启蒙时代初期休谟对于因果关系的质疑。

大卫·休谟(David Hume)是18世纪苏格兰哲学家,对于因果关系的质疑可以最早追溯到他。休谟认为:人类对因果关系的认识并非基于理性或逻辑推理,而是基于习惯和经验。因果关系的概念是从我们对事件重复发生模式的经验中抽象出来的。休谟将这种从经验中归纳出的因果推理称为“习惯”或“经验性推理”。休谟的核心观点是:既然经验是我们认知世界的源头,而组成我们经验结构中的因果关系并不具备理性或逻辑基础,也没有必然反应世界中事物的关系,那么我们认知的这个世界可靠吗?

当我们把休谟对于因果关系的质疑平移至我们通常意义上对于“过程与结果”的认知时,我们不难发现:所谓的事件发生的过程和结果,同样是缺乏理性和逻辑基础,且同样可以归纳为休谟所说的——我们对世界的“经验性推理”。基于此,如果我们把生成主义(Enactivism)简单看作一个艺术世界中的风格流派,则并不准确。生成主义(Enactivism)是一种看待世界,认知世界以及与世界互动的视角,在这种视角下,我们试图把握一种更接近现象本来面目的认识观,即摒弃“原因和结果”,以及“过程与结果”的认知范式。

生成主义-追击结果的边界 展览现场 劳大伦创作过程

2. 认知神经科学中的危机与生成主义

认知神经科学( Neuroscience of Cognition) 是通过科学的技术手段来研究大脑(brain)和意识(mind)工作机制和原理的学科。但在科学家的技术手段达到了可以实时观测单独活体脑细胞的程度时,科学家却无法真正拿出一个模型来解释意识(mind)是如何工作的,或者意识是否真的存在?这个危机被称之为Mind-Body Problem。正如这个领域的重要学者之一Alva Noe所言:“认知神经科学一致同意的有两件事:第一件事是大脑负责所有的认知和意识;而第二件事是我们不知道大脑是如何做到这一点的......我们甚至连信封背面的草图都没有,不知道从意识的角度对大脑进行充分的理论概括会是什么样子(Neuroscience of cognition and consciousness agree on the first is that the brain is responsible for all of it, and the sconed is that we don’t have a clue how the brain does it… we don’t even have the sketch of the back of an envelope summary of what an adequate theory of the mind in terms of the brain would look like.)。” 这便是认知科学在当下所面对的主要危机。

正因为如此,包括Alva Noe在内的越来越多的在认知科学领域的学者倾向于使用生成主义(Enactivism)的观点来解释大脑和意识的机制和原理。在访谈中,很多学者表示对如下假设持肯定意见——如果我们要让一个拥有与人类大脑功能相同的机器人产生意识,那么我们要做的不是将一个叫做“意识”的软件安装进机器人内部,而是应该在机器人所身处的空间里创造一个足够复杂的环境,机器人的意识是在对于这个外部环境的交互与反应之中生成的。

我们认为这种生成主义认识论在认知神经科学界所产生的反响具有重要的前瞻性,因为认知神经科学正是研究人类正在如何以及应该如何理解世界这个问题上最前沿的学科,而正是这个学科率先意识到了由现行语言主导的一种我们对于世界的认知模型中存在着一些诸如“意识(mind)”这样的概念,而这些概念的存在源于整个我们对于世界的认知体系,即上文中提及过的“过程-结果”,以及“原因-结果”体系。所以关于“意识是如何工作的”这样的问题的答案并不会在未来的技术层面出现——因为这个问题是错误的——而在于我们认知世界的模型为何。正是在这里,生成主义作为一个替代现行认知模型的代替模型,显示了其价值:即我们不能孤立地定义或理解“人的意识”为何——这等同于我们把“意识”作为一个“结果”来看待;而应该把对于意识的讨论和理解放在一个处于“生成过程”之中的关系网中来看待,并意识到:外部世界,语言,个体精神分析层面的“意识-无意识”结构等元素与我们的意识之间正处于一个相互生成的过程之中。

生成主义-追击结果的边界 展览现场 司马源作品

3. 德勒兹与瓜塔里在后现代哲学框架下阐释生成主义

“生成”(becoming)是吉尔·德勒兹(Gilles Deleuze)核心思想之一,出自他与瓜塔里合著的《千高原》。德勒兹反对西方传统哲学自柏拉图以来所构筑出一个永恒不变的本质世界,并以此为中心和起源,划分出等级的二元世界,由此形成的一种“存在(being)论”,于是在对柏格森、尼采、斯宾诺莎等“反系”的研究中,德勒兹逐渐构建出不同于传统“存在”论的“生成”论:“生成”意味着以流动的绵延对抗静止的时间和空间,意味着以不断变化的质的瞬间对抗没有差异的永恒,意味着不断打破自身的同一、不断生成-他者的动态过程。因此,在德勒兹看来,永恒静止的“存在”是对生命多样性的否定,而“生成”则要恢复生命差异多样、变动不居的本来面目。德勒兹的全部思想,都贯穿着对生成(becoming)而非存在(being)的强调。“生成”与德勒兹的 “块茎”、“褶皱”、“分裂分析”、“欲望机器”、“游牧”、“无器官的身体”、“解辖域化”、“逃逸线”等关键词密切联系,折射出德勒兹的后结构主义差异哲学和流变思维的特质。因此,从某种程度上来讲,德勒兹的哲学像水,呈现的是始终流动的样态,抑或是赫拉克利特的火,永远在燃烧和转化。

近一步来说,德勒兹强调的差异与生成(difference and becoming),这种生成本身是区别于存在(being)的变化,是“从(我们所拥有的)形式、(我们所是的)主体、(我们所具有的)器官或(我们所实现的)功能出发,从中释放出粒子,在这些粒子之间建立起动与静、快与慢的关系——它们最为接近我们正在生成的事物,也正是通过它们,我们才得以进行生成”。在此基础上他提出了一系列概念,如生成生命(becoming-life)、生成动物(becoming-animal)、生成女性(becoming-woman)等等。如果从政治的视角而论,这种生成的过程本质上是从强势向弱势的一场政治解域运动。

由此来看,我们固定经验里总是错误地设想有一个真实世界隐匿在生成之流背后,视作一个稳定的存在。但在德勒兹看来,世界万物除了生成之流以外别无他物,一切存在皆不过是生成生命”(becoming-life)之流中的一个相对稳定的瞬间。那些人本主义和主体中心论都成为了生成的障碍,可以说德勒兹的“生成”思想是一种建构主义,介于经验与先验之间,打破了经验论者常常陷入的机械的思维定见,又摆脱了先验论者幻觉般的无力,他让经验成为先验的,开创了“ 一种内在于思维的存在,一个使得思维本身成为可能的条件,一个活的范畴,一种先验的体验”。这样的“范畴”,会有成堆的概念从中涌出,这样的“体验”,是持续不断却一直没有被意识到的,是一直在探寻却始终没有结论的。德勒兹并非用先验的理论来解释经验,而是用经验所给予的去思考那些没有基础的经验,超越了人们固有的看待万物的视角,这使得生命奔向“生成”。如果把德勒兹式的“生成”运用到分析艺术创作当中,则形成了这样的一种分析范式:即艺术创作本身是一种不断动态生成的状态,且在建构(建域)的同时又阻止着建构本身(解域)的产生,如此循环反复,形成一种不断折叠,产生褶皱(the fold)的过程,艺术“敞开”着并敞开了更多的可能性。

生成主义-追击结果的边界 展览现场 山本捷平作品

4. 中国当代学者阐释生成主义

陕西师范大学政法学院教授武建峰的研究首先强调了生成主义作为现象学范畴内的一个命题已经在过去10年中获得了相当程度的讨论和研究。在这个时间段中,生成主义被置于后人类中心主义(post-anthropocentrism)的框架下加以重新认知。后人类中心主义是一个在历史学科和诸多人文学科中兴起的一种观点以及研究方法,即将人类整体的活动理解为一个更广义的关系网中的一部分,而非孤立的对象。诸如将东西方历史中的时间与太阳黑子,气候变化以及农业技术等建立联系,并提出诸如“环境史”(Environmental History)的新的历史观。

展览标题中的Enactivism一词来源于“生成”一词的英文表述:Enaction一词最初是由认知科学家杰罗姆·布鲁纳(Jerome Bruner)引入建构论传统并加以推广的,他将enaction看作一种组织知识的可能方式和一种与世界发生交互作用的形式。他认为,存在一些“心理模型”(如知道如何骑车),它们是行动而非逻辑分析的结果,enaction就是一种“把体验转换成某种世界模型”的特殊方式。根据生成主义,对于任何一个有机体而言,它的世界最好不要理解为一种由观察者被动或准确地反映的既定实在,而应当理解为一种由它与其宽泛环境间的感觉运动关系生成的差别在历史上构成的涌现域。我们可以把瓦雷拉(F. Varela)等人的生成主义认知观概括为四个要点:

认知在生成意义上是具身的,它是内部与外部共决定作用的结果;

认知在生成意义上是涌现的,它是神经要素(局部的)与认知主体(全局的)共决定作用的结果;

认知在产生意义上是生成的,它是自我与他者共决定作用的结果;

意识在本体论意义上是复杂的,它是第一、第三人称描述共决定作用的结果。

生成主义所指涉的并非只是一个单纯的艺术领域中的工作方法问题,它提出了一个更广义的认识框架——这个框架有别于我们常识意义上的传统认识框架,后者我们称之为“计算主义”。在传统“计算主义”的框架下,艺术家对于材料和工具的选择是基于效率逻辑产生的;但在“生成主义”的框架下,艺术家所选择的材料和工具决定了艺术家对这项工作的认知。换言之,人的心智并不是一个被隔绝于人体之中的一个内部空间,而是决定性地受到环境涌现的影响。

心智不是简单地存在于头脑中,认知和认知的世界(cognitive worlds)通过我们与环境间的感觉运动关系而展开,内在与外在、主体与客体都是共决定和共出现的(co-arising)。另一方面,虽然心智与我们的神经构架和具身行动不可分,但它是一种涌现的全局性过程,这一过程不仅依赖于这些局部要素,还反过来作用于或影响这些过程。据此我们可推出:

心智本质上是一种想象和幻想(fantasy)。也就是说,正是这些丰富涌现属性的内在活动与我们所具有的持续耦合作用构成了心智的核心。心智不是表征某种事态(state of affairs),而是不断地隐藏这种构成世界的连贯性实在、通过局部-全局过渡来组织的连贯性。

认知不仅是具身的或涌现的,也是主体间性生成的。瓦雷拉认为此心智是彼心智—主体与客体的差别是在一个前反思的、移情-情感的基础上出现的。

意识是一个公众事件。意识不仅对于外部(以神经科学和认知科学的方法论为指导)的第三人称探究是开放的,而且对于系统(以现象学和各种冥想训练为指导)的第一人称探究也是开放的。他提倡一种神经现象学的研究进路,即整合意识研究的第一、第三人称方法。

因此,生成主义要想成为一个可行的认知范式,除了心身问题以外,还必须对他心问题做出合理解释。在传统认知科学中,对他心问题的处理通常根据计算主义的“意义—模型—计划—行动”这一流程来解决。具体而言,我们先是感知到一组物理事件(如物理的身体和运动),并以这些事件作为某种认知加工(如推断或模仿)的输入信息,从而产生某种关于他者心理状态的表征。然后,我们借此制定出关于如何以一种恰当的社会方式行动的计划。继而,我们通过执行那项计划指令来尽可能地作出响应。显然,计算主义在解决他心问题时所面临的一个根本问题是,它无法阐明那些看起来全然任意性的声音、视像和动作的意义,它实际上所解释的是两个形而上的孤立的心智之间的可能认知通道。

生成主义-追击结果的边界 展览现场 云峰作品

Click Ten Gallery 创立于北京798艺术区,是一家兼备艺术机构属性的专业画廊。我们在专注于挖掘国内新一代艺术家的同时放眼全球,期望将国外优秀青年艺术家介绍给中国。与此同时,Click Ten Gallery 希望与艺术家、策展人、学者、收藏家紧密联络,通过实体空间与专业团队构建工作系统,共同探索中国当代艺术的多彩未来。

Founded in 798 Art District, Beijing, Click Ten Gallery is a professional gallery and art institution. We focus on discovering a new generation of Chinese artists with a global vision and introducing outstanding international young artists to China. We also hope to closely connect with artists, curators, scholars, and collectors, building a working system through physical space and a professional team to explore the diverse future of contemporary Chinese art.

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享