●

黄般若与广东画坛

︱独孤行者︱

本年一月,《明报》曾刊出《从黄般若说到粤画》一文,叙述了近代广东画坛的概况。这篇短文引起了我对黄般若的怀念,因此就把我对他的画艺的认识,以及他与广东近代画坛的关系,记述一下。

随着时代一连串的革命—政治上的国民革命、经济体系的变革、文化上的五四运动,中国近代画坛也兴起一股强烈的革命浪潮。这股浪潮与近代西洋美术思潮合流,使中国美术的发展产生了急剧的转变。画家们都在彷徨于不知何去何从。杰出的画家们,如齐白石、黄宾虹、徐悲鸿、张大千、傅抱石、李可染等,纷纷从传统中蜕变而出。就这短短数十年间,中国画坛的面目已经整个改观了。

前期与后期

近代美术倾向于“抽象”,以中国画来说是“写意”。美术是造型艺术,凭空捏造的写意流于空洞和贫乏的形式主义,没有深厚的传统为基础,就不能锻炼出优秀的技法,作品会流于肤浅和幼稚,所以近代名家的道路,都是从师古人,到师造化(自然),再到自成一家的。黄般若当然也没有例外。

黄般若的画艺,大致可分为两个时期,50岁以前为前期。他在童年时代就跟他的叔父黄少梅习画,花鸟画以新罗山人华嵒为本,山水则以石涛为师。模仿这两位古代名家的作风和技法,他可以说是得其神似。除清秀绝俗的花鸟画外,他早年赖以成名的还有佛像画。他的佛像画本从宋元入手,后来倾向于陈老莲和扬州八怪中的金冬心和罗两峰。他临摹的范围并不仅限于上述各家,当时他常常有机会欣赏到广州各大收藏家的古画,鉴别古画的能力和心得是从这个时候开始养成的,日后他也成为广东有地位的鉴藏家。

民国十二年(公元1923年),黄般若22岁,已经是广州画坛的活跃分子了。癸亥合作画社就是该年成立的。创办人是赵浩公、卢振寰、卢观海、黄少梅、黄般若、潘致中、姚粟若、罗卓等8人,其后因邓芬、卢子枢、黄君璧、李瑶屏、何冠五、张谷雏加入而增至14人,会员每个周末都在惠爱西路的西园雅集。到了民国十四年(公元1925年),想加入该社的画家很多,广东国画研究会就以该社为基础建立了起来,会址设在六榕寺的人月堂。该会主要活动是举办会员画展、古书画欣赏会、设立国画图书馆、举办学术演讲会和出版研究专刊等,对广东国画的推进及画人的修养,有极大的影响。社会性活动如即席挥毫以援助大罢工、慰劳军人、医院筹款等,该会无不踊跃参加。黄般若这个时候常来往于省港之间,香港分会就是他和潘冷残(达微)建立和主持的。广东国画研究会的活动,直到日军占领广州时才停止。

民国十四至十六年(公元1925—1927年)间,广东新旧两派画家爆发了一场轰动画坛的论战。高剑父、奇峰兄弟和陈树人从日本归国后,创立了折中派(现称岭南画派),以居廉的花鸟画为根底,接受了日本画风的熏陶,以崭新的面目出现。折中派的画着重渲染,注重写实,取材通俗,色彩艳丽,易为一般人所接受。加上高氏兄弟及陈树人曾参加革命,颇得当时政界要人支持,政治地位优越,所以折中派红极一时。旧派画人,认为日本画本传自中国,国人舍弃国故而反向日本学习,实乃舍本求末,于是群起而攻之。对折中派攻击最有力的是赵浩公和黄般若等。当时黄般若年少气盛,以辛辣的笔调在报纸上撰文。他略知日本画坛的情形,搜罗了一些日本画家作品图片,与折中派自诩为创作的作品图片并列刊于报上,简直使折中派没有反击的余地,只有说是学张僧繇。此外,折中派说他们的画不过是比旧派师法明清者更穷溯至六朝,表示折中派实为复古派。这样一来,论战便没有下文了。

黄般若 天女散花图

纸本设色 纵109.9厘米 横43.3厘米

广州艺术博物院藏

黄氏与徐悲鸿

随着年岁的增长,修养的增加,黄般若当年的火气也消失了,折中派的绘画亦渐渐成熟,脱离了浓厚的东洋气味。在黄氏晚年有关广东画坛的文章中,对岭南派已经没有“骂”,反而劝人对不满意的画不要加以责骂。

黄般若认识黄宾虹和张大千,是由诗人王薳(秋斋)介绍的。那时是民国十五年(公元1926年),他第一次到上海,由黄宾虹介绍,他欣赏到上海几位大收藏家的藏品,并且认识了上海的文士和画家如邓秋枚、易大厂、郑午昌、汤定之、潘兰史、宣古愚等。从此他每年都到上海,常常和上述各人聚在一起喝酒谈天,谈书论画。每次回来,都带了不少书画精品。他特别喜爱华嵒、石涛、陈老莲和八大山人的画。现在香港收藏家手中的珍品,就有不少是他当年从上海买回来的。他对古画品鉴的声誉与日俱增,到广东的外省画家,亦必拜访他。

民国二十六年(公元1937年),徐悲鸿到广州和香港开画展,与徐君发生了一件不愉快的事。当时徐悲鸿得了一幅无款的《朝元仙仗图》卷(即《八十七神仙卷》),以为是宋朝武宗元所作,引以为宝,并且拿给黄氏鉴赏。黄氏看过后说此本非武宗元所作,并把自己临自真本的摹本给徐悲鸿看。真本尺寸较徐本大,人物开朗,线条活泼,徐氏一见之下,便提议以自己所写的两幅画交换。黄氏以其摹本摹来不易而婉拒。徐悲鸿一贯都是很自负的,黄氏不买他的账,他很不高兴,他们的交情也就到此为止了。

除绘画艺术和古画品鉴外,对广东文物的整理和研究,黄般若亦做了不少贡献。民国二十九年(公元1940年),中国文化协进会在香港举办规模宏大的广东文物展览会,黄氏为总务主任。抗战胜利后,他任职广东省文献馆整理组组长,并主持每月在该馆举办的美术观赏会。民国三十六年(公元1947年),中国文化协进会和中英学会在香港举办中国文物展览会,他是主要的组织者和工作者。这次展览的作品主要是由广州藏家借出,其中包括不少黄氏的私人藏品。展览完毕后,载运书画返回广州的“西安轮”半夜大火,黄氏逃出火海,他抛弃了自己的私人藏画,而抢救出数张借自藏家的珍品。这场大火是一场中国文物的浩劫,黄般若的无私精神,得到了当时文化界人士的赞扬。

他于晚年重返香港。有一次,容庚从广州到港,曾邀请他回去参加新成立的广东文物管理局,主持书画之部,他以广州没有酒喝为由推辞了。1951年,他举办了一次画展,作品包括花鸟、山水、人物和佛像,这是他师古人的成熟时期。这个时期的作品虽说是以摹古为主,但是在构图和风格上,有不少已孕育新意。以《罗汉炼丹图》为例:在巨幅的画纸上,盘膝打坐、头上闪着灵光的罗汉,只占画面很小的位置;从小小的丹炉中,发出万道霞光,充满了整个画面,甚是壮观。

才华与修养

黄般若知道摹古不能泥于古,传统是必须变化的,所以,开始走向师造化的道路。师造化就是以自然为师,以西洋画来说是写生,国画写生并不是一件易事,很容易流于粗俗和板滞。

画山水一定要画真山水,画真山水一定要了解和体会真山真水的天趣。明初画家王履在《华山图序》中说:“苟非识华山之形,我能图耶?”石涛的“搜尽奇峰打草稿”,用意就是如此。

黄般若少年时代就喜爱游山玩水,在抗战前多次游览祖国的名山大川。当年的《旅行杂志》上也有他的游记发表。约在民国十六年(公元1927年),他曾执教于汉文中学(现称金文泰中学),他生性好动,因此一年多就引退了。1954年,他开始参加香港“庸社”的远足旅行;每周日都深入香港岛、九龙和新界的荒山野岭、穷乡僻壤、离岛渔村。有时也和三数好友,泛舟海湾、纵酒山头、夜宿僧舍,这个习惯,直至他病危进入医院从不间断。1956年,中国政府邀请香港美术界人士回内地观光和游览全国各地的名胜古迹,从此他数度进出内地,游踪远至海外。

摆脱传统的束缚

他早年的山水画中虽然不乏纪游之作,但是那时期的作品都带有浓厚的石涛气息。中年以后,他尽力摆脱传统的束缚。在摸索和尝试时期,他的作品并不出色,但是在构图和用笔上,都创造出了自己的风格。在这种风格成熟之后,他把从现实和大自然中得来的素材,提炼绘出不少优秀的作品。一般人认为不堪入画的景物,如香港离岛弧形的海湾、茂密的矮树林、海滩的仙人掌、千樯云集中的网光帆影、简陋的渔村和农村茅舍、阡陌纵横的田野,在他的画笔下都表现出纯朴的美。他的《太平山下》以中国画的纯粹水墨表现,却带有木刻画的韵味;用看似杂乱无章的纵横笔意,刻画出屋宇连云的景象。对渔舟湾泊、桅樯林立的描写,光秃秃的桅杆丛立海面,画面不觉呆板,更见其用笔的功力。从其《木屋之火》中看到的是烈焰在画面腾舞,灾民奔走呼号的惊心动魄惨象,使人产生悲悯之情。他作品中对四时景色的体会、风云变幻的掌握,表达出他对山川灵气的感受。1960年,他把这些作品以“香江入画”为题,举行了一次展览会。

1956年及以后数次回内地旅行,使他带回不少作品。虽然行色匆匆,使这些作品不及他写香港风景的出色,但是其中亦不乏佳作。

黄般若在后期以“我自为我、我自有我”的作风坚持创作,不故步自封,不盲目追求新潮,不模仿,不随俗,不媚俗。

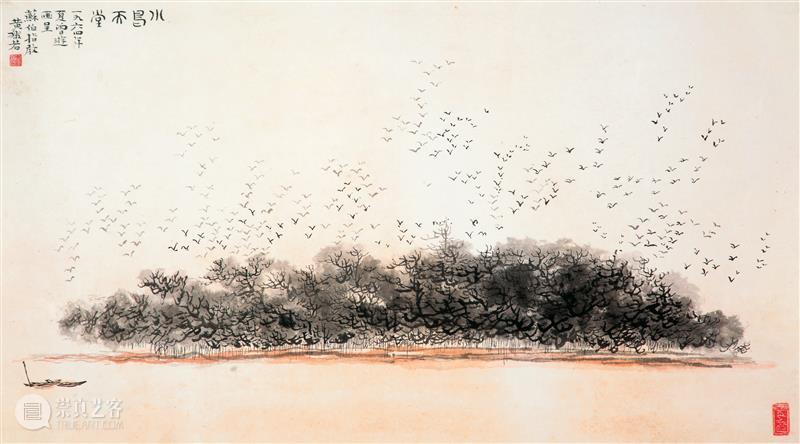

黄般若 小鸟天堂

纸本设色 纵33厘米 横59.5厘米

广东美术馆藏

广东画坛词典

他晚年的画很多都没有署款,屈志仁在英文版《亚洲美术》中认为,这是因为黄氏对自己晚年的作品犹未满意。我们也可以从他的生活作风找到另一答案:黄氏很少开个人展览,也很少卖画,多数只是送给朋友。在署款的作品中,也只在不明显的地方写上名字。(他曾收藏过很多古画名迹,却很少盖上收藏印记。)他作画大都是闲来遣兴,画好了就搁置一旁,日久就遗忘了。

在广东书画界,黄般若向有“广东画坛词典”之称,可见他广博的广东历代艺术见闻。他晚年曾有意把这些史料整理成书,但是他生性疏懒,不是埋头治学的人,所以这个理想没有实现,只有在报纸上以笔名零星发表的散文,部分收录在商务印书馆出版的《艺林丛录》中。他对香港美术界也曾付出不少努力。1959年《大公报》主办的广东历代名家书画展览,据说也是他主持的,至目前这个展览仍是香港历来水准较高的。在他晚年的数年中,他还担任香港美术博物馆的顾问。

对清代广东画家苏仁山的研究,香港最近进行得如火如荼,甚至扩展至国外的美术界。黄般若是研究苏仁山画艺的前驱,数十年来,他对仁山画艺的宣扬,不遗余力。苏仁山“仿文衡山画意跋”现已被认为是研究仁山生平事迹的重要史料,但引述这一题跋的,都没有述明这画的来龙去脉。其实这张画只有卢子枢见过,卢氏知黄般若重视仁山史料,故特别抄录下来赠他。黄氏对仁山画作及史料的收集很努力,收藏仁山画亦不少。后来黄苗子和叶浅予有意在国内出版一本苏仁山专集,他便把手上的资料都寄去,他所藏的仁山画精彩的也先后带回,但是不久“文化大革命”发生,出版专集的事便没有下文了。

认识黄般若的人都知道他嗜酒,持着“今朝有酒今朝醉”的人生观,对名利很淡泊,游戏人间,有时却近乎愤世嫉俗。他好交游,经济丰裕时有“座上客常满,杯中酒不空”的豪气,环境差时就把藏画变卖以易酒食之资。日常生活固然以酒作茶,作画时也一杯在手,酒酣耳热则据案挥毫,悠然自得。翻山越岭旅行时也常与酒为伴。酒就是这样,与他的一生结下不解之缘。酒赐给他生命的活力,生活的享受和乐趣,创作灵感的源泉,但是最后也夺去他的生命。

作者为自由撰稿人

(编辑:刘谷子)

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》?期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享