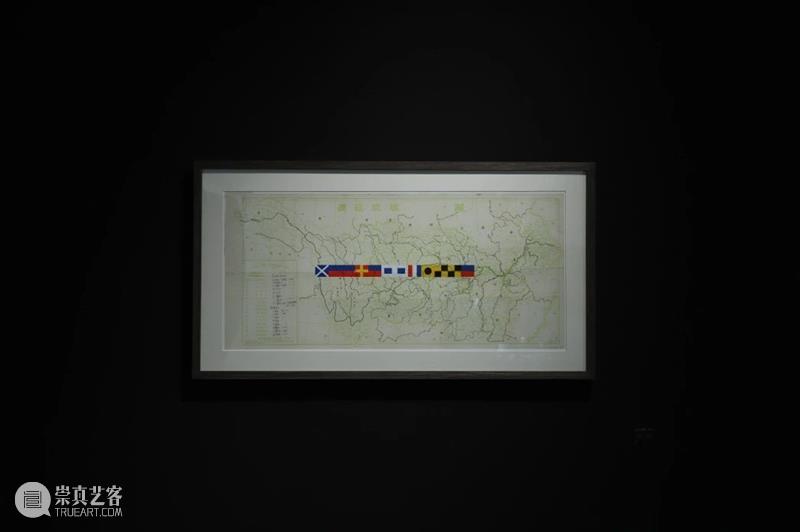

“不确定的未来”展览

唐骁作品现场

策展人语

唐骁的艺术探索深入到抽象艺术的本质,试图在当代艺术的语境中找到与传统对话的新路径。他的作品,如《风平浪静》等,不仅是对具象世界的抽象思考,更是对人与自然、个体与世界之间关系的深刻表达。通过将歌德诗词中的情感转化为视觉艺术,唐骁在充满不确定性的当代社会中寻找沟通与交流的可能性。唐骁的作品展现了艺术家在寻找同代人的过程中,如何通过抽象艺术的形式探讨现实世界的问题。他的创作实践不仅关注艺术本身的审美探索,更强调艺术作为一种社会实践的力量,以艺术的方式提出问题,激发公众的思考,连接过去、现在与未来。

唐骁

Tang Xiao

唐骁,1976年生于中国武汉。2000年毕业于湖北美术学院油画系,2004年美国辛辛那提美术学院艺术教育硕士项目研修,2006年硕士毕业于德国慕尼黑造型艺术学院并获大师弟子称号。现工作和生活在武汉。

作品被中国美术馆,湖北美术馆,武汉美术馆,广东美术馆等国家重点美术馆及私人收藏。

在“不确定的未来”展览期间,悦来美术馆邀请唐骁老师进行了一次访谈对话。

受访:唐骁

采访及编辑:付纤羽

悦来美术馆(以下简称悦):本次展出的作品《风平浪静》在展厅里构筑了一个拥有完整的世界观的空间,请您谈谈您对于构建空间的想法。

唐骁(以下简称唐):这个作品确实是关于空间的,并且是关于空间如何与人的情感产生关联的。“风平浪静”实际是从德语词汇Meeresstille意译而来,德语中很多词汇是由不同的词组合而成,具有很强的场景感。在这个词里,meeres意为海洋、stille意为静止,组合起来就是“静止的海面”这样一个场景化的词汇,我把它理解为“风平浪静”。

1795年,歌德乘船穿越第勒尼安海从法国前往意大利,那时航行依靠风力,途中没有风时,船就仿佛被镶嵌在了一片静止的水面上,或者说静止的空间上。他为这个场景写了一首八行诗:

Tiefe Stille herrscht im Wasser,

Ohne Regung ruht das Meer,

Und bekümmert sieht der Fischer

Glatte Fl?chen ringsumher.

Keine Luft von keiner Seite!

Todesstille fürchterlich.

In der ungeheuern Weite

Reget keine Welle sich.

大海凝然未醒,

海面统辖着沉静,

船夫揣着忧心,

四顾是平滑万项,

死寂令人心悸,

周遭没一点风声!

浩浩茫茫天外,

觉不到波声涛影。

著名翻译家樊修章在译文中把Meeresstille译作“大海的宁静”。从我这件作品的角度出发,“大海的宁静”可能太过于文学化,或者说太柔软。于是我就使用了“风平浪静”,它更有思考余地,不仅是对大海景象的描述,也是空间的一种状态。欧洲和中国的贸易历史悠久,从第勒尼安海最重要的港口马赛港到广州港有一条非常成熟的航线,航程约14870公里,绕过地中海、好望角,穿行了大半个地球。在这样风平浪静的海面空间上,会发生各种各样的事情。

“不确定的未来”展览

唐骁作品现场

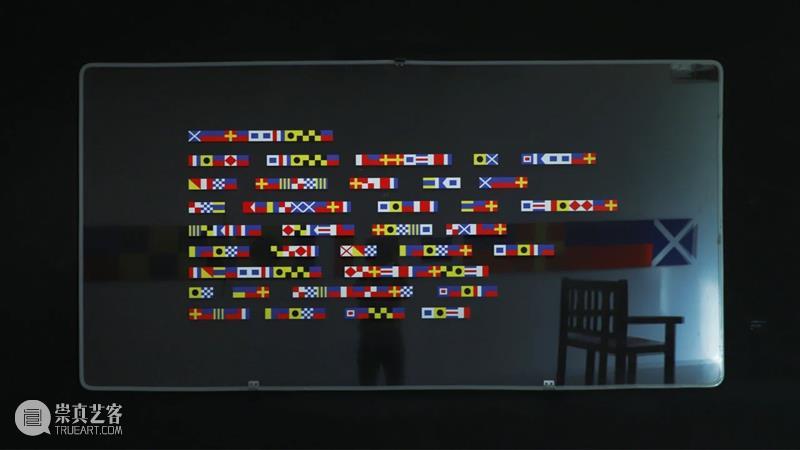

我作品中的信号旗本意是远洋船舶上的一种通信手段,26面旗帜指代26个字母,在电子信号这类联系手段之余还要设置一个视觉的通讯系统,是因为船和船、人和人、文化和文化、场景和场景、空间和空间之间,有对望和凝视的需求,这也是引发我创作这系列作品的重要问题。这件作品产生于疫情期间,大家的生活节奏被打乱、被困在各自的孤岛上,这种凝望就是楼与楼、城市与城市之间,如何去沟通、交换自己的感受和情感。信号旗就非常顺理成章地成为了作品的缘起,将展厅作为完整的一艘船,船与船之间联系的方式也呼应了隔空相望的空间观念。

悦:您的作品似乎常常与一些有时代感、历史感的实用物品发生关联,并转译声音等非视觉的内容。

唐:这件作品里有一口雾钟。内河航道或是近海的海面常会起雾,在从前航海手段单一的时候,必须靠声音来警示对面的对象,发出非常强烈的“我在这里”的信号。所以这件作品不仅是关于视觉,也是关于听觉对于空间的感知和侵占,也是对空间中对话交流手段的诉求。

我对声音的关注可以倒推到2002年。20年前,USB刚刚开始盛行,湖北著名的艺术家袁晓舫老师策划了“即插即用(Plug and Play)”展览,当时没有特别专业的展览空间,是在他的一套毛坯商品房里做了这场展览,邀请了一系列和武汉有关联的艺术家参展。我需要小一点的展览空间,袁老师就把次卧的洗手间分配给了我,那是个狭小黑暗的角落。袁老师向我邀约这件作品时我刚去德国留学,经历着各种文化和语言的障碍,思乡等很多复杂的情绪融合在一起。我每天从住处到学校需要乘坐40分钟的地铁,横穿慕尼黑城。我找了一天把这条线路从起点站坐到了终点站,用录音设备录制了全程约48分钟的音频,并用当时才刚刚开始使用的互联网传输给了袁老师。就这样通过数字的手段,像时空隧道一样把空间的声音信息切割并转移到了武汉。这就是我作品里声音这个思路的缘起。

“不确定的未来”展览

唐骁作品现场

悦:《风平浪静》中有一把引水员的椅子,之前的作品《撷音》里也有一把椅子,请您谈谈对这两把椅子的思考。

唐:《撷音》这件雕塑作品是为一个纪念公园定制的。这件作品实际上是来源于英国在一战、二战期间用混凝土建造的巨型回音壁,用于探测从欧洲大陆飞来的战机。一个士兵会坐在设置于回音壁前的座位上,戴着耳麦收集混凝土墙面对英吉利海峡的回声,并从中辨识出德军飞机来袭的引擎声,从而在敌袭前5到10分钟侦查到对方并通知防空系统备战。我共情了这样一个孤独坐在英吉利海边混凝土墙前的士兵,猜想他每天面对茫茫无际的海面,听着这些声音,会是怎样的精神状态。

而作品《撷音》是为武汉石门峰纪念公园制作的一件雕塑作品,这个纪念公园也是个公共墓园,处在一座安静的山上。人们路过《撷音》这件作品的时候,可以坐下来,听听山谷中的风声鸟鸣,或是人走过草地的声音,这些声音能帮助他从思念亲人的情绪中抽离,从自然的声音回馈中得到一些慰藉,我觉得这是一个放空的时段。

再说到《风平浪静》这件作品里的椅子,实际上它是具有特殊功用的,叫做“导航椅”或是“引水椅”。船上,尤其是大型的海船上,都设有引水员,在进出港口或是停泊、出发的时候,坐在引水椅上为舵手引航。这个工位也很有仪式感,传统的内河航道引水椅上都会刻上“一帆风顺”或是“大吉大利”这样的祝福。在这件作品里,坐在这把椅子上可以看到信号旗的视觉内容,可以听到雾钟的声音,也可以观望整个空间。这件作品是在武汉创作的,武汉和重庆一样,就在长江边。李建春老师为我写了篇文章,把它归纳成“美术馆船”,我也在建立“船”的这么一种意识和意象。当人从内河驶向海洋,坐在引水椅上,或是坐在任何能看到外面风景的船舱,回望信号旗或是远处的风景,会有一种归乡的思绪,对亲人、所爱所关心之人的思念和寄托。艺术在此时此地能够起到的作用是一种表达方式,虽然它可能会很无力,但艺术家、艺术创作如何去释放沟通的需求、释放凝望的力量,也是非常重要的一个作用。

引水椅细节

悦:您作品中的材料媒介非常丰富,请您谈谈在创作中对材料媒介的探索和选择。

唐:首先我是一个画画的人,我从大学教育一直到求学欧洲,都以绘画作为我主要的创作方式。但近些年来,我认为绘画也面临着一个关口,大家对于绘画自身价值和力量的认知有非常大的差异。就我个人而言,绘画也好,视觉艺术也好,不仅仅是艺术层面的问题,它在当下更具有社会层面的意义。不管是信号旗、椅子、钟还是金属板等等材料,我的初衷就是想传达我的一种顿悟——无论是在家、工作室或者其他的社会场所,其实艺术就在我们身边。这和博伊斯的“人人都是艺术家”不太一样,因为他更关注的是社会要素和艺术在社会层面上的扩张力量。我觉得艺术不仅仅是一把锁,他同时也是一串钥匙,这把钥匙和锁实际上是很私密的,并非特定的美术馆或是空间邀约大家来进行艺术的沟通和交流,而是可以随时带在身上。

所有这些材料和媒介都是在我们身边经常会接触和使用到的,我们可能会有领域和行业上的不同,但它们已经在社会上存在并和生活息息相关,只是距离远近之差而已。我想利用这样复杂的一些材料,融入空间架构的观念,让观众直观而强烈地感受到不同于传统绘画所带来的冲击力。当然冲击力需要有对话的平台、需要解释、需要文本、甚至需要字典,因为信号旗实际上是一种语言工具,所以我又做了一个微信小程序,可以把任何的语言转化成信号旗的语言,形成图像。我想借助美术馆传达观念、承载我的艺术创作意图。我希望将观众的现实身份、他的肉身和本初来源作为一个锚点,现实生活的经验和图像生活的经验就是这个锚点所锚定的对照物,每个观众在美术馆或者任何的专业艺术空间就可以搭建起他的生活经验和艺术家艺术经验之间的桥梁。换句话说,美术馆是一个平行于现实世界的艺术空间,每当一个客体进入到美术馆时,不管是艺术家、艺术从业者或者是观众,他所带来的信息、观看欲望和对话沟通的能力,和美术馆是平行的。如何去促使观众和介入者思考,去完成这样一个对接的动作和过程,建立起观众和美术馆空间更多的信息通道和理解的可能性,是艺术家和美术馆所要做的一个非常重要的工作。

“不确定的未来”展览

唐骁作品现场

悦:随着技术的进步,您认为未来艺术会如何发展呢?

唐:我觉得随着技术的进步,艺术家和艺术应该像一个锚点,要拖住、留下一些东西,甚至是向回看。回望到航海时代,不确定性会带来对于未知的渴求——寻找新大陆、新的资源,为人的生存去开拓。我觉得这是非常积极、正向的一种想法和时代精神。但现在已经进入了另一个时代的当口,大家彼此之间更多地发生摩擦。所以我觉得技术的进步不见得会给艺术带来太多的发展机会或是能力,相反技术可能在某种程度上对艺术是清除的、覆盖的、摧残的。作为艺术家来说要时刻保持警惕的情绪,可以去使用技术,但艺术家作为社会的一分子,要始终保持原始的冲动和创作欲望,不断地在作品中体现,而不是被技术和信息所带来的图像和视觉奇观覆盖。每一次覆盖都会把人的因素和情感掩盖到层层信息之中,这种覆盖重复发生之后,人的因素会逐渐被机体因素所取代,这也是我对技术的忧虑。

悦:您目前有什么新的创作想法吗?

唐:新的创作想法还是基于信号旗这个系列。不管是从文字到视觉,还是不同语言体系之间,我希望能够继续语言的转译。我觉得对于观看来说,转译是非常重要的一个切口。无论是视觉的绘画、雕塑,传统的造型艺术或是跨媒介的新媒体艺术,都存在观众和空间、作品和艺术家之间这种转化、转译的过程。我对这个转译的过程非常感兴趣,其实我认为最终生成的产物并不重要,重要的是在转译的过程中如何去设置这个算法,这也是对于技术的概念:我们艺术家到底是艺术的发生地还是呈现者;或者我们是程序员,在制作艺术的算法,然后让这个算法自由地发生,让它自己能够从一个艺术家的原点延伸到它可以去到的地方。我觉得这是很有趣的。

“不确定的未来”展览

唐骁作品现场

点击下方图片,即可购票

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享