极限运动——关于杨威艺术实践的阶段性回顾

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

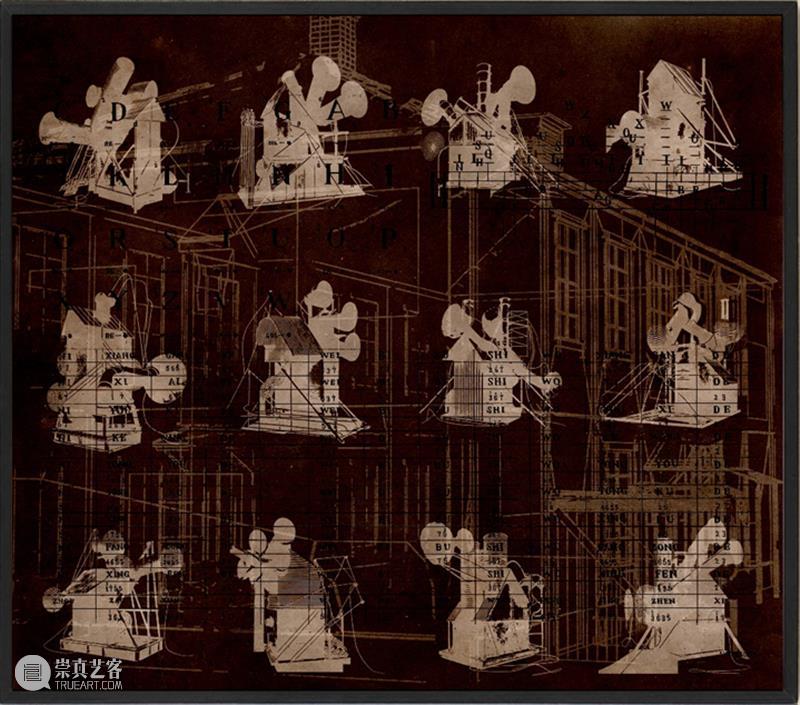

杨威的艺术实践开始于2006年前后。这一年他来到北京,租下了一间工作室,开始了一个职业艺术家的生活。在过去十几年的时间里,他花费了大量时间触摸和理解北京的艺术环境。和每个北京的艺术家一样,不断地从一个工作室搬迁到另一个,远离这座城市的中心,也逐渐习惯了这种与城市生活情境脱离的存在状态。他曾经的生活一直和酒精、暴力、情欲、重金属音乐分不开,但我们很难去量化这些经验对他的艺术到底有什么影响。杨威出生在沈阳的铁西区,这片中国最著名的传统工业区见证了这座东北城市计划经济时代的兴起。他的童年恰逢中国的工业转型和铁西区的衰落,粗粝、动荡不安的生活环境深深印刻在他的脑海中。杨威的父亲和爷爷都是机械制图师出身,因此他从小就偏爱动手制造或绘制组装一些毫无用处的小零件和寻宝图。靠着这些小爱好,童年的他得以绕开充满灰色的现实环境。这种童年记忆,实际上也反映在他的艺术创作之中。北京的艺术世界对每个人都不友好,这里充斥着艺术权力的斗争和无所不在的商业触角,人们对于艺术的认识往往是通过流动的行业信息和无数的非正式对话形成的。这种无所不在的政治感,让每个人都处于焦虑状态。而缺乏友谊的联合和志业上的共识,也让孤岛状态成为艺术实践者的常态。在这种环境中工作的艺术家,包括杨威在内,往往只能根据碎片化的信息来对周遭进行判断,而是否能将自己和这一环境之间进行有效的连接或者至关重要的断裂,是此地的艺术家形成个体视角的关键。对于杨威来说,他花费了很多时间去适应这个自身和周遭的对话过程。

实际上,杨威对于艺术行业的判断其实是任意甚至世俗的,这和他苦闷而缺乏机会与活力的成长环境也许有所关联。他总是张扬地叙述自己英雄般的创作思路,而又一而再地尝试平衡和掌控围绕他产生的艺术商业和各种艺术势力。他对于挑战艺术极限的痴迷,总是伴随着对艺术行业的困惑。这种矛盾状态,是他艺术生涯至今一个悬而未解的问题。但是,从一个创作个体的角度看,杨威的生活和艺术实践其实是一体的。他身上可以看到今天艺术家很少拥有的浪漫主义情愫,他过往的一些作品大多数都来自于他那些无从描述而充满躁动的生存体验,这些体验给予了他一种和北京充满政治张力的艺术世界保持距离的可能性。另一方面,他尝试在私密空间、公共的艺术生活和艺术创作之间寻找着连接的秘钥,而显然这几个因素相互之间的关系不仅不稳定,其各自自身也随着现实关联的变化而无法完全被个体锚定或者全面理解。因此,杨威的这种将三者串接在一起的工作方法,很难让他处于情感与理性平衡的创作状态,他的大多数作品的创作实践都是在情绪瞬间与身体劳动所带来的兴奋和疲劳的基础上产生的,这其中还交杂着由此引发的关于艺术的基本问题与近乎偏执的冥想。

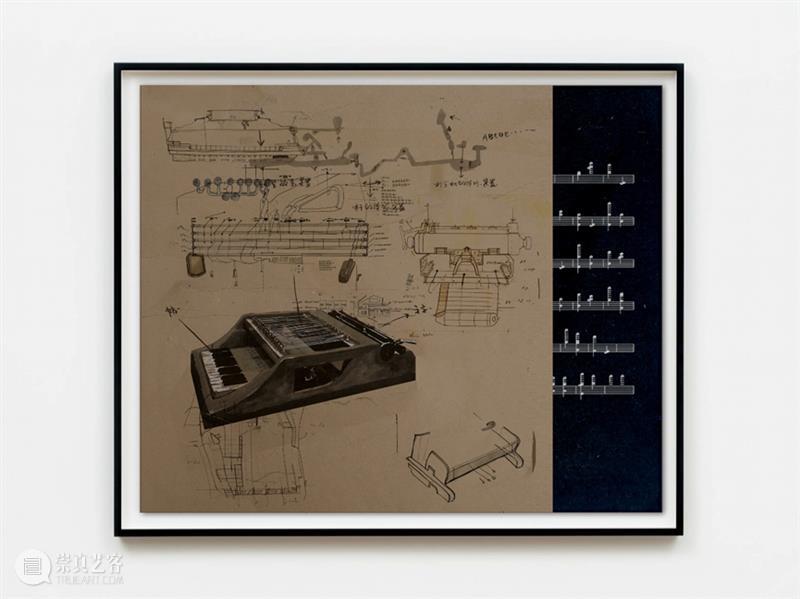

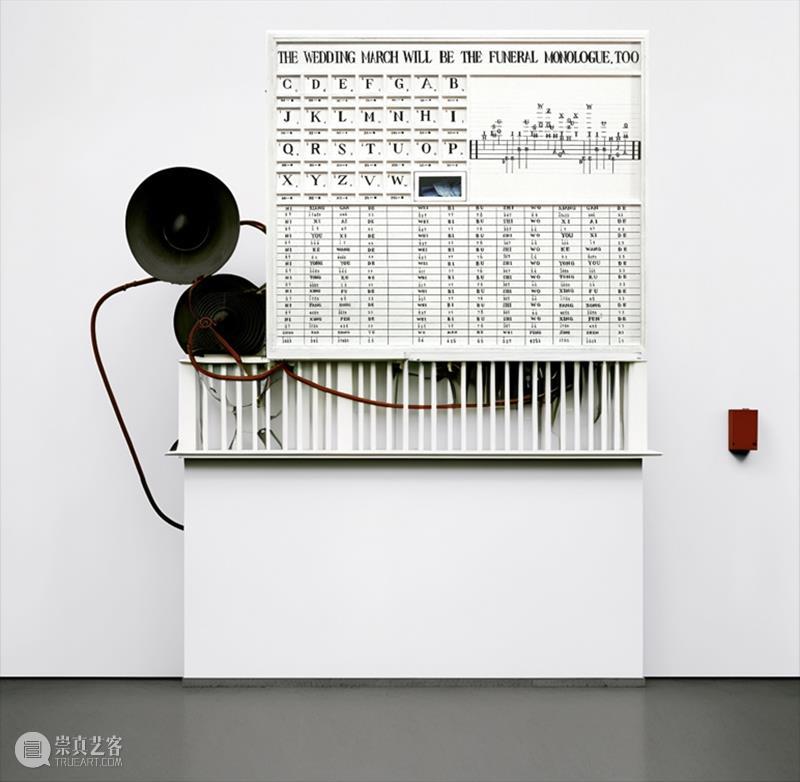

2006-2007年,他在工作室中创作了他的第一件声音装置作品《自画像A》。这是一件互动性的机械装置,艺术家对钢琴和打字机这两个分别代表感性和理性的机械进行了解剖与重新缝合。如果在钢琴上演奏曲目,打字机一会自动敲击出无法阅读的语言,同理,在打字机上敲击文字,钢琴会传出不和谐的旋律。对于杨威来说,这件作品更像是一个自我认知模型,自我在两种机械产生的矛盾中不断被撕扯、无法找到平衡,他把这一矛盾定义为理想与现实的,感性与理性的。这也是艺术家执拗地认知自己的一次尝试。不光是他身上的浪漫主义情愫,那种对于综合材料这一传统的当代艺术手段毫不顾忌地使用方式,让他的作品显得与这一代艺术家更倾向于影像媒介和去情感化的创作思路显得格格不入。这位在广州美术学院只读了一年就选择退学的艺术家,一开始就放弃了大多艺术家至少愿意尝试追求一下的艺术手段上的唯一性。童年过往的遭遇,变动而缺乏目的性与现实感的生活推动着他用更契合自己身体状态的方式进行创作。他将自己的早期作品称为“弥漫着后工业时代的美学特质”的作品。细读这些作品时,我们发现其中弥漫着的其实某种人文主义的怀旧,以及原始状态的制作材料对于这一怀旧情绪的无端嘲讽和破坏。在他的第一个个展2010年“告诉我该如何悲伤”中,他把极简艺术中的那种序列主义方法调用进来,用以诘问音乐、诗歌等等更具情感质量的媒介,叙述,或者更应该说是诉说着永恒与瞬间之间永久的悲剧。展览毫不避讳艺术家的自恋,这种自恋却因为其直白的对立主义和自我揭露打动了观众。此时的杨威至少在内心上宣称认可自己的存在状态,他强行将这一状态——我们很难用社会意义上的边缘或者个体意义上的独立概括这一状态——与自己的创作实践连接在一起,肆无忌惮地从这一状态中提取可以成为艺术的因素。回声_2010_信纸 木制 扬声器_320×220cm20世纪90年代中国当代艺术的进路中,悬置“个人”是一个重要的遗产,艺术家普遍采用丰富的观念手法挑衅个体的内在一致性和私密性的崇高地位。在20世纪80年代之后出生的艺术家之中,他们对这一遗产的反应呈现出两个互为对立的方向:要么重新以浪漫的或内省的方式重新体认“个体”(这一体认行为的背后也有着宽松的经济自由主义时代的影子);要么以职业艺术家的方式塑造一个设想中的、或者实际在全球领域进行实践的艺术家形象,从而进一步消解个体的文化语境,或者将个体无可通约的层面放置在具有普世意义的全球领域中进行类比。杨威直觉地选择了前者,但这并不是说,他对“个体”跳跃在不同地缘环境和话语领域的显影没有感知,只不过他的方式是自己将自己这一个体视为一个必将失败的试验品,通过不可避免的失败,更有说服力地回应了全球主义中令人不安的“解决”个体的路径。

这最终“造就了”2010年他遭遇的一次生死体验:在一次车祸中,他的双腿折断,意识昏迷,与死亡擦肩而过。杨威用这次车祸证明了个体肉身的虚无,也终于意识到个体其实并不具备强大的对抗能力。这反而激活了他的“个体”意识,或者说一个可以在持续判断和跳出自身的前提下进行自我塑造的个体意识。 在生死线上走过一遭并不必然地带来任何人生境界的提升或者艺术哲学的突破,但对于杨威来说,这个事件将他推向了对人的普遍生存状况的兴趣。当然,令人毫不惊讶地是,他没有像今天通常的做法一样进行任何历史或现实的案例研究、田野考察,似乎对具体性的兴趣从一开始就很少在他的创作路径之中,在那场车祸之后更已经消弭殆尽。他的方式仍然与他的自恋和武断分不开:他将自己在创作过程中所遭遇的那些关于艺术的基本问题——这些问题包括但不限于形式与表达、瞬间与永恒、创造与现实、再现与虚无等等永久困扰创作者的二元对立——在自己的作品中强行推至极限,逼问这些问题与自身生存之间的真实关联。尽管这些所谓的基本问题在当代创作个体的心理结构和工作方法中很少出现在核心地带,其面貌往往也是模糊不清的,与创作中那些更动人的、更真实或者更虚幻的层面混杂在一起。但对于杨威来说,这些问题盘旋在那些消耗在工作室的夜晚中,压抑着、又怂恿着他的身体和欲望,当后者在某一时刻成为作品形成的决定性因素时,这些问题便如幽灵般消失了。断桥和常夜灯_2009_碳钢 灯箱片 木制_尺寸可变石头 木棍与火焰_2010_碳钢 青砖石 高压电热丝 电阻装置_470×520cm

“这件作品的生成源于一场车祸,在事故中我的双腿被砸断。换句话说,杨威选取了那条最艰难的道路,即在艺术的基本问题与人的生存的基本问题之间的往复运动。这要求创作者必须比自己的同时代人更有动力地从自己的身心之中分裂出来,Ta必须无限地投入艺术和人的生存的深处,又无时无刻从高处凝视自己的每一个动作。无论以什么方式,直觉的或者冥想的,Ta都必须能更准确地把握时代精神和自身之间的张力,透过时代所展现的真伪,反复校准自身艺术实践的真实价值和实际的政治位置。当Ta发掘或者校正自身正在进行的艺术与人的生存之间的角力时,他所要承受的自我欲望的压力和想要脱离这种欲望的欲望是一样的。这种挑战无疑是当代最大的难题之一,也实际上阻碍了很多创作者展开进一步的突破。我们不能预测杨威将在这条道路上能继续多久,不过这正是在这个节点上回顾其创作道路的意义。毕竟从某种程度上讲,杨威的实践还需要在更宽阔的视域上被观看,他也必须将自己大量基于身体的瞬间和制作快感的工作带到更具精确性与深度的地带。

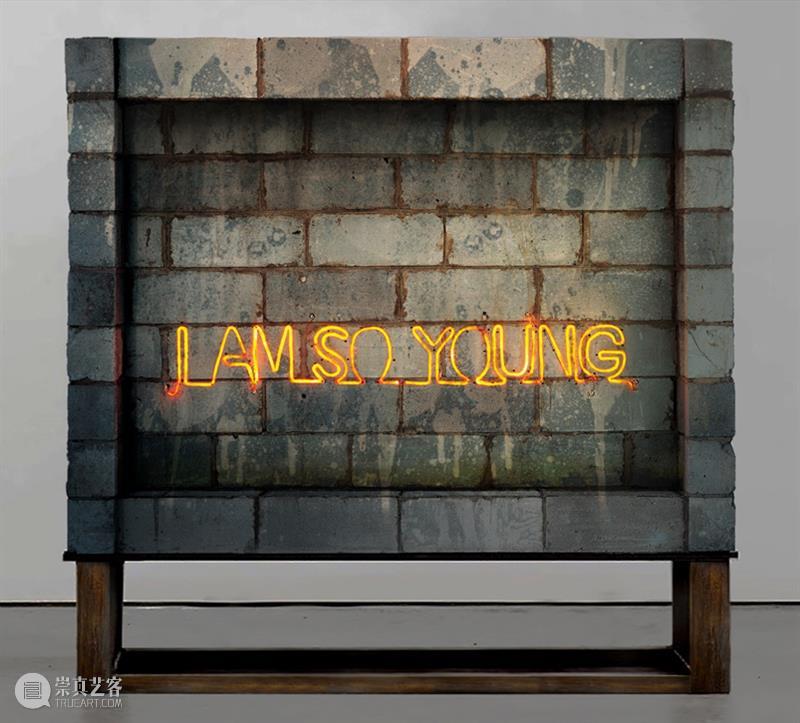

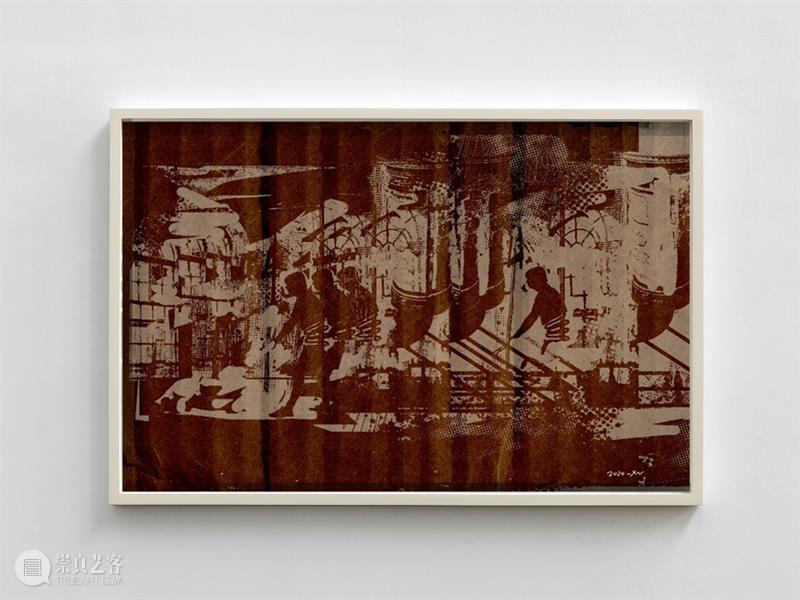

2011-2014年这段时间,杨威将大量的精力用于实验原始的物质材料上,他的工作室里存放了若干自己组装或购买的机械设备,用于对材料的分解 塑造与制作。他着迷于这些常常用于工业场景的材料自身的冷、热、软、硬等等物质属性,将它们置放在对立关系之中,比如霜冻的钢板、燃烧的石墙、被油脂填满的橡胶、被电击的枯木,作品中到处渗透着暴力与不安,秩序与破败。他的作品有时也充溢着天真的荒谬,严肃的肤浅,悲情的玩笑。材料加工对于杨威来说和从事绘画的意义相似,身体和时间的消耗得以让他度过那些空白或者过于稠密的时刻。对于材料他甚至有着情感的投入,借助材料重温着自己生活中的故事和无法言说的经验。他的材料应用方式是反现成品美学的,但我们不能确定这种反抗在他的实践中具有何种意义。他对现成品美学有时并不感兴趣,对其在当代艺术全球图景中激发过的批判性讨论也很少触及。他更关心与自身此地的存在相关的材料,仿佛这些材料自身通过艺术家的揭示就能展露出特殊的本地特征。而至于作品是否具有批判性往往被他略过,虽然他也经常在作品中逼视着艺术世界内外的权力运作机制和人性的深渊。在作品《在卑鄙的一刻,可以浪漫》(2012年)里,杨威几乎将那几年的全部实验一股脑地释放出来。一架自动演奏的三角钢琴在展厅中央演奏着大卫-杜赫马诺夫的曲目“胜利节”,这是一首庆祝战争胜利的曲目,琴弦被胶带缠绕后发出的音色即滑稽又悲凉。同时整个空间被霓虹灯所分割、地上毛毯被霓虹灯所穿透。橡胶、金色画框中的几何形体拼贴在一起,在黑色背景的空间中形成一个充满诱惑和颓丧气息的现场,墙上是荧光笔写下的“失败的理想主义者”,这样直白而令人尴尬的表述让观者不得不设想自己正处于与艺术家一样的位置。杨威认为这是一场关于幽灵的演奏现场,他在作品中常常用音乐或者音乐设备自喻艺术家的身份,这个艺术家要么是被自身的爱欲折磨,要么如自动演奏的钢琴般将自身的一部分交付给他者。在这个展厅的某片墙面的中央是由仿制的罗马柱和穹顶构成的小门,门后的通道铺设了红色的楼梯,在楼梯的尽头我们似乎可以听到自己的心跳和无法看清的远处。这种带有明显的指义的装置特征出现在他大量的作品中,艺术家希冀着观者在此能会心一笑的点头,而这种毫无意义的打动人心似乎也正符合了艺术家虚无主义的创作观念。“在卑鄙的一刻,可以有浪漫” 2012年 展览现场2014年,杨威的工作忽然对准了艺术的展示机制。他让作品本身扮演“皇帝的新衣”,毫不遮掩地表达自己面对艺术接受领域时的悲观主义和对艺术创作本身既痴迷又不信任的态度。在作品《在多余的时间里,可以选择孤独,甚至死去》(2014年)里,高大的、由斑驳的金属边框制作的展示柜中空无一物,只有清洁工每天到场完成清洁工作;而在另一件作品《所有形在内部里全部抵消》(2014年)中,他在北京草场地艺术区标志性的由工厂空间构成的画廊里,以原空间本身墙面的破损处做为图像的轮廓,展开了一次现场的色域绘画创作,用单调简单的几何色块与线条连接这些破损区域。他邀请观众与艺术界的同行参与这场没有作品的展览开幕派对,像是举办了一个无效且乏味的仪式。在此,他通过戏仿极简主义的趣味和宗教仪式,展开对艺术世界专业化和政治化的批判。这一突然朝向艺术行业的摆荡并不难理解,但也就在这一年戛然而止,或许此时,一种疲惫的心绪已经流露出来,让艺术家意识到需要在另一个更内省的方向上进行突破。“在剩余的时间 可以选择孤独甚至死去” 2014年 展览现场“所有可能与美好 在内部里全部被抵消” 2014年 展览现场2014年之后的几年,生活的变动使得他的艺术实践节奏变得极不规律。他经营过艺术空间,也参与制作过商业电影等与他自身创作实践并不合拍的事情,种种这些让他的艺术创作变得面貌模糊。在被北京的艺术世界短暂接纳后,他似乎又将自己的身影隐去。和很多艺术家一样,回到工作室的节奏还是冲向难以把握的现实世界,这样的问题也盘旋在杨威的头脑之中。实际上,新自由主义经济的没落严重挑战了曾经与全球艺术系统深度连接的本土艺术家的存在方式,无论是否明确地感知到这种变化,杨威的生活和实践都开始慢慢发生了转向。

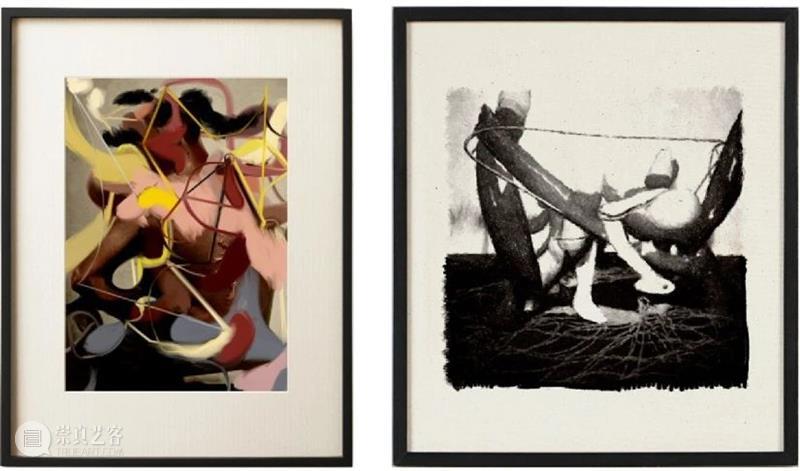

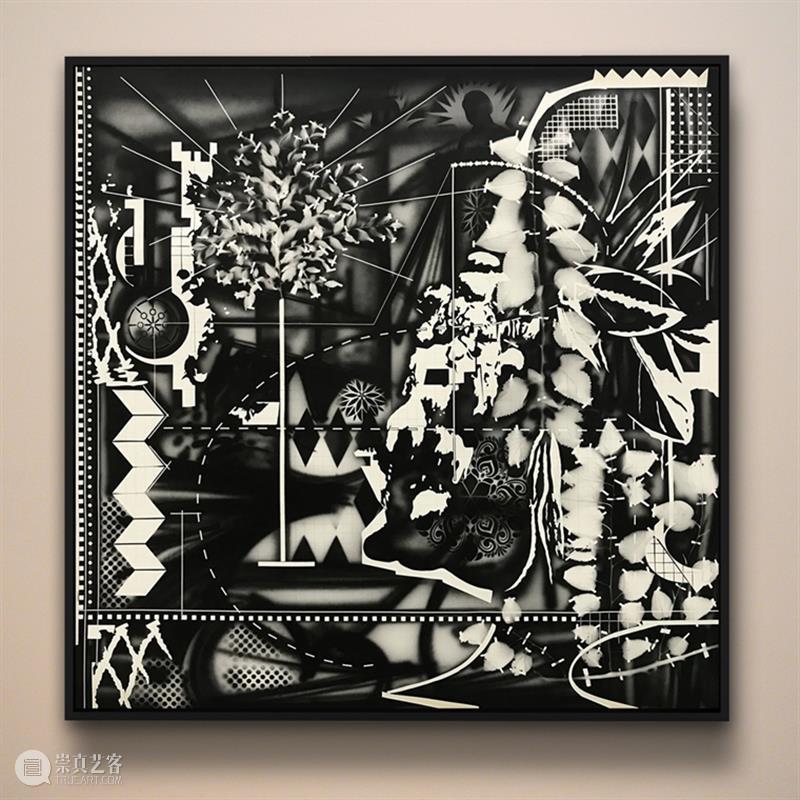

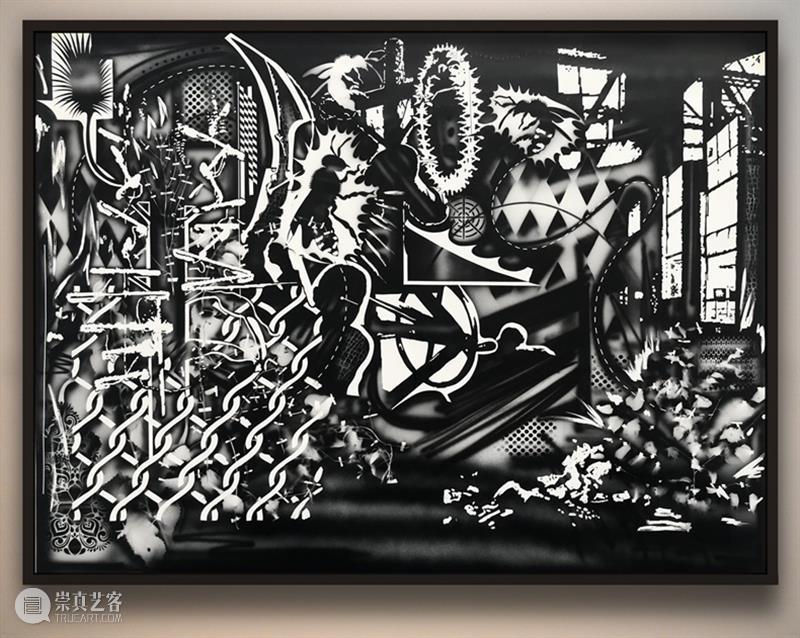

如果说深陷于艺术与现实世界永恒的冲突之中,这让杨威的作品显现出巨大的视觉张力和象征特质,而在进行了大量以激发物质材料的原始属性并进行拼贴的工作之后,杨威在没有改变自己视觉风格的前提下,开始慢慢尝试图像生产和绘画制作。尽管他并没有经受中国艺术学院的绘画训练,绘画带给他的原始乐趣仍让他沉迷。他没有刻意区分图像制作与绘画,挥动画笔时找到可以对应自身情感和精神状态的因素对他来说更有意义;而另一方面,他主要进行着具象的图像绘制实验,玩弄形象的指义是这一创作的核心部分。杨威在工作室中绘制了大量图像的碎片,这些碎片虽然大多有具体的形象,但这些形象要么被艺术家强行清除了文化来源而显得既可感又空洞,要么被他以处理装置作品类似的方式重新组合而激发新的意义。对于杨威来说,他拒绝利用当代的修辞去模糊图像的指义性,而是反其道而行之,往往将图像本身的意义夸大出来,并将其安放在自己虚构的一整套关于人类和历史的反思性叙述之中。比如,他创作过一组黑白色的、名为“侵蚀”(2018-2020年)的系列绘画作品,这组作品结合电脑生成与手工制作的方式,将来自现实世界与虚拟世界两个不同维度的图像进行拼贴。他通过雕刻的方式把不同图像制作成可被使用的模具和笔刷,然后用分层手绘和模板漏印的方法绘制这些图像。作品的制作步骤繁琐复杂,最终我们看到有机物如昆虫、树叶和无机物如铁链、方向盘的剪影相互叠置,图像仿佛被抽离了内核,彼此渗入、纠缠在一起。艺术家在作品自述中这样描述:“这些作品将碎片式的面对人类历史和现状的感受,以高强度的形式技巧压缩在一起......作品试图在‘抽象事物与具象事物’之间构建一种失控的景观秩序,也是人类未来境况的启示图。历史的记忆与现实的图景经过肢解与压缩后所形成的碎片,会失去原有的叙事功能,每一个被抽离出的局部都会成为具装饰性的纹理和无效的话语。”ERODE 0_2019_手工水彩纸 水墨_160×160cm

英国约翰摩尔绘画奖 获奖作品

ERODE 01_2019_手工水彩纸 水墨_150×200cm

英国约翰摩尔绘画奖 获奖作品

杨威的这一图像转向到底具有怎样的自觉性还难以定论,毕竟图像生产因为过多地与艺术商业和时代精神的纠缠而产生了严重的合法性问题,我们至今还没有看到专注于图像生产的新一代创作者对此给出更有说服力的回应。至少对于杨威来说,他在图像生产之中灌注了近乎经典的人文主义情怀,他毫不避讳用我们今天看来过于宏大的方式,在那些被他扭转分解的图像中诉说着对于人性及其历史的忧思,不时流露出由此引发的悲观和虚无主义的心态。与他的装置作品相似的是,这些图像作品通过上演“昔日重来”的好戏把玩人之生存的虚幻与矛盾,其出发点仍然是艺术家对于此时此地全面的、强烈的不信任,而这种不信任波及影响了作品本应具备的某种超越姿态,使艺术家本期望的具象与抽象之间失控的搏斗变得更为偏向具象的一侧。

杨威更为成熟的一件名为《光被冻结,缠绕在广场周围》的装置作品,创作于2021年的个展 “ 燃烧直至灰烬 ” 他用一种原本用于制作皮包类产品的昂贵的橡胶材料,制作了一个巨大的、带有色情和暴力意味的充气形体。这座形体被连接着小型制冷机的紫铜管缠绕,管子上因冷凝效应形成一层冰霜,而机器关闭后,冰霜将化而为水遍布在充气形体周围。这件作品少见地明确征引了艺术家生长的老工业城市环境和今天愈加疯狂的政治氛围,而观众也可以在奇诡粗暴的视觉奇观之中解读出今天每个人都在经历的历史:这座没有生命的身体象征了被塑造、指代的人,而其主语,即艺术家所说的“政体”,也是在凝结和消散之间的重复运动,从未休止。光被冻结 缠绕在广场周围_工业橡胶 聚合树脂 紫铜 制冷压缩机 共振器 烟雾驱赶瓶 碳钢 气体_400×600×600cm“身体在这里是隐形的,它们通过机器的塑造而在场,霜冻 融化也意味着身体的消逝实际上一直被各种不同的政体所‘铸造’和‘拆散’。围绕着愚蠢的形态!”在这件作品中,除了艺术家对视觉表达张力的偏执,我们可以看到他有意地通过作品的象征叙事展现自身的文学和历史阅读经验。需要注意的是,杨威很少把某一具体的文化议题作为出发点,这与今天的艺术潮流有所差异。他的工作逻辑是,通过材料和经验碎片的采集、编辑整合,到密集的劳动、制作,投入身体与大量的时间完成整个创作过程,在这个过程中,对艺术基本问题的发问始终在场,这些问题形成的压力必须通过上述过程得到缓解。无论使用何种媒介,身体力行地制作而非全部通过工厂代工是他工作的重要方式。回过头看,对于制作的这种本能上的着迷,使他可以穿梭在不同物质材料与技术性修辞之间:围绕制作展开的劳动充斥在他的日常之中,这也在某种程度上将作品与历史学或者文学之间的张力转化为一种更具个体意义的实践。

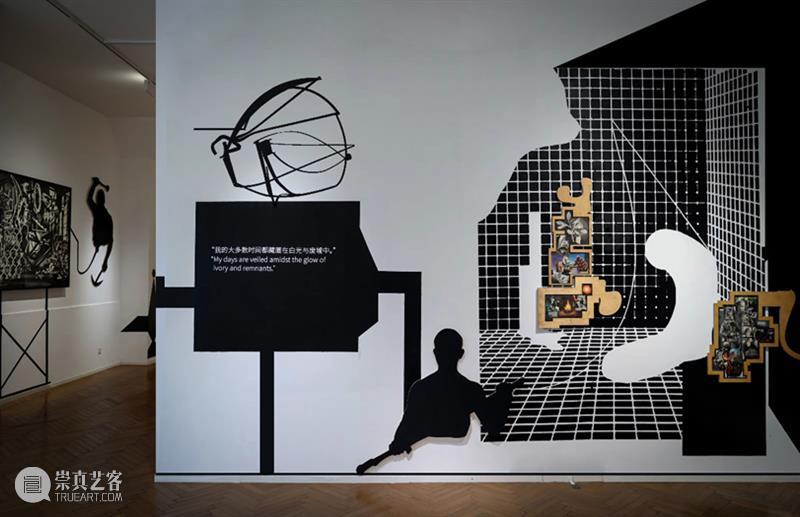

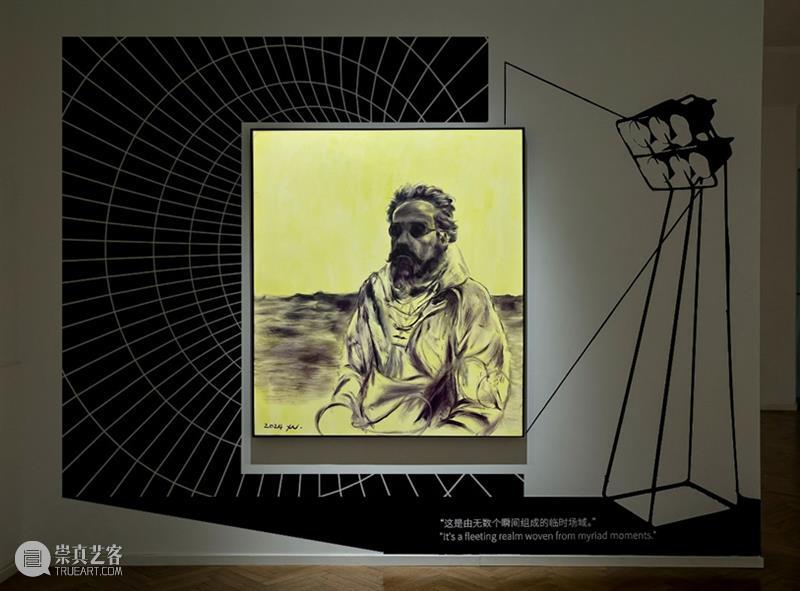

不同于那种将观念置放于现实之上、从而获得错位的愉悦和新的语义结构的策略,杨威的这种工作方法带有古典意义上的悖论色彩:他在劳动过程中挖掘、虚构、并最终拆解可能的现实指向,这导致作品的“结果”摆荡在实存与虚无之间。他以极端的、俯冲的方式冲向他在劳动过程中所认定的真理,在对自我的反复挤压和诘问中逼近他所相信的真相。而实际上,杨威最着迷的应该是整个创作过程所激发的生命能量以及一种精神上的能动状态。 在他最新的展览《极限运动》(2024年)中,杨威尝试用另一个自己戏仿了上述工作情景,塑造了自我反思的姿态。这个展览选取了杨威日常工作中的图像和材料碎片,模拟他创作的方式,形成一个临时的意义生产的现场。展览以著名的被流放者索尔仁尼琴的形象作为起点,附着在这一形象上的现实政治指向和普适性含义在展览现场被不断提取、转译,其原本的社会和文化含义在展览中一层层地消失,最后蜕变为一种关于艺术创作的隐喻和艺术创作者的自喻。这个展览不仅戏仿式地呈现了杨威的创作方法,也是一个将现实溶解于艺术思考之中的现场。劳动、冥想和情感充斥在展览的各个角落,种种创作中的误差、不稳定的趣味和审美直觉时而出现。在展览的结束处,这一形象最终消失在一片开放的丛林中。或许从这一刻开始,展览制作的基本问题也成为杨威实践中的另一个出发点。“我喜欢把我的工作想象成一个流亡中的拾荒者,貌似每一块被我发现的土地下面都掩埋着一个真理。这些被挖掘出来的真理局部更像是失去功能的碎片。这些碎片唯一可以证明的是当我挖掘真理的同时也在创造灰烬。所有的可能突然开始,也突然结束,除了身体上的苦难与愉悦我貌似一无所有。我经常执着于制造和编辑意识的存在意义,并纠结于意识所存在的意义与形式编辑的相互约束中。而这种意义是我自己制造并要求自己相信的行动准则而已。我所制造的一切都会死于一个永远未能完成的逻辑与意义的编辑中。属于我的只有在某种特定的时间中所被压缩的情感和冥想。但这些经过特定时间设计后的产物,更像是一种失去功能的碎片。最后这些碎片只能证明,在一个特定的时间里我在为意志而劳作。”这听起来更像是一个描述今时今日文化症候的自我版本:艺术家既无法享受感官的自由,也无法完全臣服在智性的权威之下。但我们也不能将其理解为某一个体偶然的全面官能失调,似乎这一失调完全不需要具体的地缘环境激发和自身所在的(艺术)历史进程的凝视就会出现;也不能极尽全力地将他的作品与今天的本地现实关联起来,进而把他与那些庸俗的政治焦虑症患者划等号。杨威的艺术实践更像是对20世纪下半叶以来中国的艺术世界中一些历史遗留问题的反应,这些问题表面看起来是与形式-意义的循环生产相关,但最终涉及到的是个体在时代变幻中如何自处的问题。这也或许是一片虚伪的现实主义艺术土壤中必然会产生的问题,这片土壤逼迫创作者直接地面对何为“真实”、“真理”的拷问。无论是否意识到这种情境,在艺术家掌握更精确的语言和批判武器之前,这种本地的创造焦虑将持续影响他的创作。杨威1984年11月出生在中国北方一座工业城市(沈阳),毕业于广州美术学院雕塑系,现定居工作在北京。他的艺术创作涵盖了 装置 ,雕塑,影像,绘画等综合媒介。其中装置和绘画是他的主要表现语言。杨威作品的生成动机大多数是从现实境况与历史文学与记忆中所展开的他的作品无论是装置还是绘画 都弥漫着后工业时代的美学特质,同时在他所创造的工业美学表象之下却隐现着他从个人经历与文学中所提炼的诗意。最终通过对物质材料与社会话语的探索,去构建带有感官叙事性的情景,来向观众展现一个濒临崩溃与不安的现实,来隐喻我们所处真实世界的荒蛮与个体的最终宿命。

2020年“约翰摩尔绘画奖”JOHNMOORESPAINTINGPRIZE获得者“习惯了利用成就去习惯地消费今天的成就”,仁艺术中心,北京John Moores Painting Prize 驻地项目,列依艺术学院,ERL美术馆,英国FLUX ZONE,BLANK gallery,上海John Moores Painting Prize (China),民生美术馆,上海Likeness of a Thought,艺门画廊,北京Young curators season,PALAISDE TOKYO,法国

苏伟生活在北京的策展人、艺术史研究者。苏伟最近几年的工作聚焦于对中国当代艺术历史的再叙述和激进想象,探索其全球语境中的合法性和断裂性的根源。这一工作的核心,是重新提取“1949后“当代情境中的艺术生产,描述其衰颓与虚无双重面貌下的限度、情境线索和无意识的能量,从而批判性地展开反制度的实践,重新定义艺术在今天的立场及可能性。

他曾在泰特现代美术馆、曼彻斯特华人艺术中心等机构参与或组织研讨会。2017-2020年,他担任北京中间美术馆高级策展人。他策划的展览包括深圳雕塑双年展(深圳OCAT,2012年),“没有先例:1986年以来的香港录像和新媒体艺术实践”(香港Videotage,2016年)“和“动情:1949后变局中的情感与艺术观念” (北京中间美术馆,2019年)等。

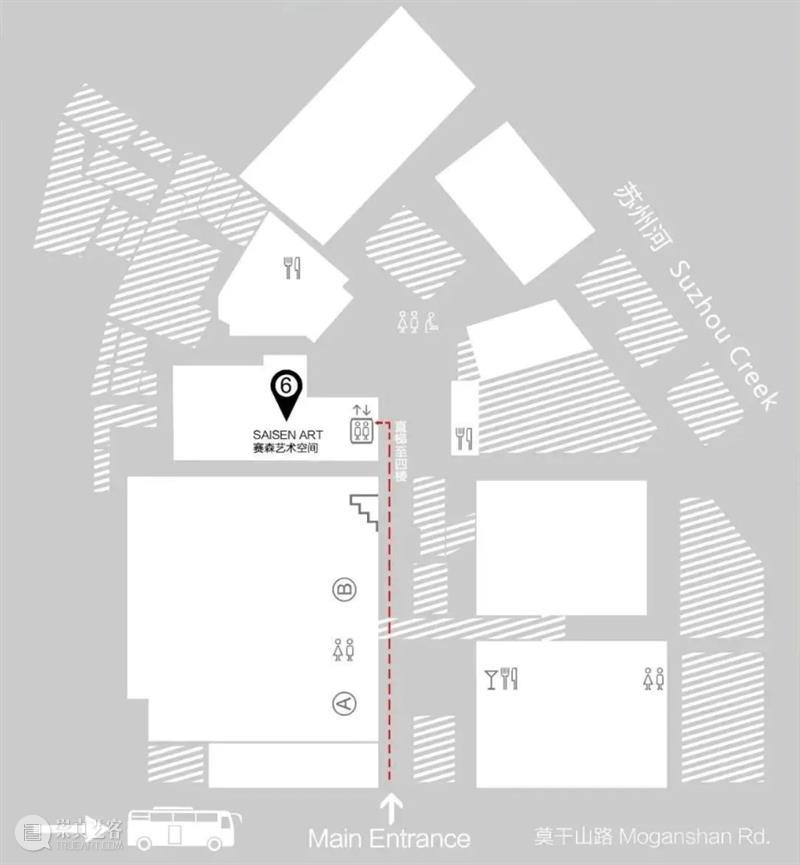

SAISEN ART is committed to collecting, showcasing and promoting the Chinese contemporary art. Founded in 2005, SAISEN ART has developed diversified and innovative business models in order to support both established and emerging artists in a long run. Pioneer of inserting art into commercial space, SAISEN ART seeks to bring the Chinese contemporary art to a broader audience. The inaugurated SAISEN ART Space will work closely with artists, private collectors, institutions, and corporate organizations, establishing art advisory office and unique exhibition programs.赛森致力于中国当代艺术的收藏、品鉴与推广,通过构建多元化的商业合作模式,长期支持中国一线及新锐艺术家的创作及发展。早在2005年,赛森首先将艺术作品运用到商业空间,为中国当代艺术开拓出更广泛的受众群。全新的赛森艺术空间将作为一个独特的展示平台,与艺术家、私人收藏家、公共机构以及商业品牌等密切合作,提供艺术沙龙式的咨询服务。E-mail:saisen@saisenart.com

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享