“我绘画的方式是涂来涂去,或改来改去;能量来自不断抛开惯性,打破思维桎梏。艺术家的魅力,就在于能够获得当下的力量。”

——马轲

2024年6月23日,马轲大型中期回顾展“前奏与沉思”在西海美术馆开幕。当天下午,艺术家马轲、策展人崔灿灿,以及哲学家、学者、清华大学人文学院教授汪民安,围绕马轲近30年的创作进行了展览同名主题对谈——前奏与沉思。以下是本次对谈的文字整理稿。

“马轲:前奏与沉思”展览现场

本次展览名为“前奏与沉思”,在商量展览主题的时候,我提到一个词“沉思”,马轲则补充了“前奏”。他选择“前奏”,或许是因为回顾展往往是对艺术家过往创作成果的展示,而这些成果对马轲而言,仅仅是艺术马拉松的前奏,他期许绘画在未来的时空更加漫长。

“马轲:前奏与沉思”展览现场

我今天只是做一个开场白,策展人更多时候是一个他者的目光。而在创作方面,艺术家具有第一发言权,我想听听马轲对自己作品的一些看法。

马轲:

我之所以提了“前奏”这个词,是因为时代给了我们这代人一个巨大的馈赠,在我们成长的过程中,世界就像窗户一样,一扇一扇打开了。我在创作之初,就面临了完全不同的绘画理论与风格,有苏派、欧美艺术、非洲艺术还有中国传统艺术。但我觉得绘画还是一个与生命有关的媒介,它关乎你为什么画画,你要表达什么,而不仅仅是某一种技巧、流派或者审美。我经历了这些风格,但我最初想要突破的一点就是:什么是写实绘画。大概在97年,也就是我大学毕业后的三四年间,我逐渐能够理解写实绘画了。这种理解就是你不再去服从,你有能力从写实绘画的框架里逃逸出来。特别是非洲那段机缘,让我意识到我们作为个体被文化规训的结果。可能到今天,我才理解我为什么那样画,当时只是本能地想:“不这样行吗?”或者“非得这样吗?”

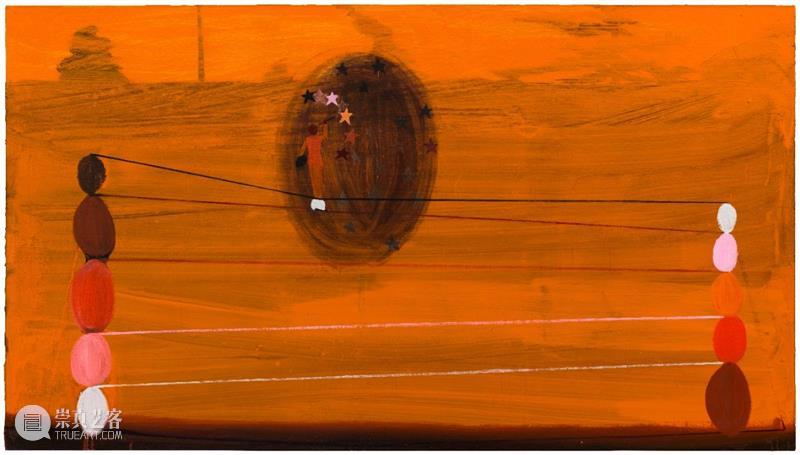

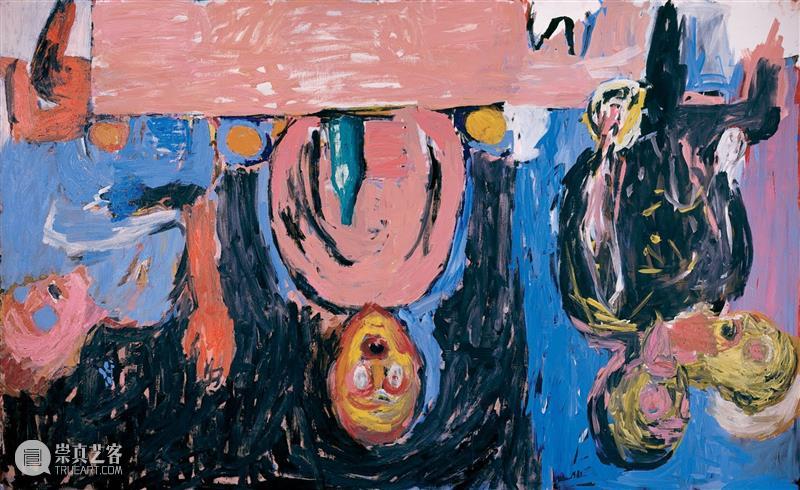

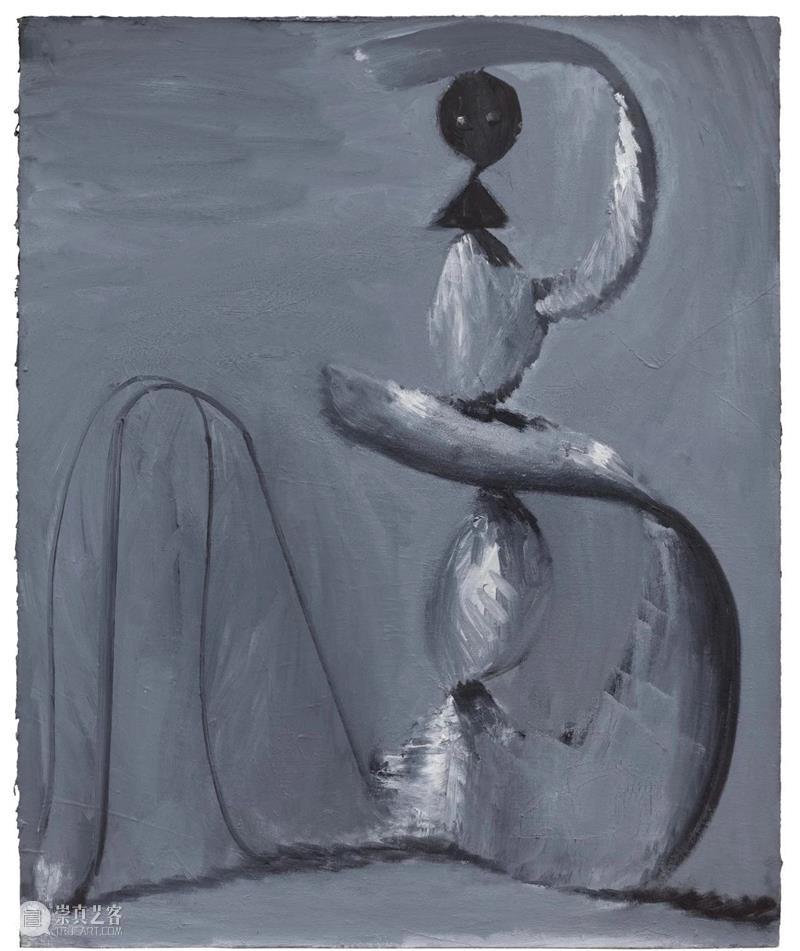

马轲,《描绘》

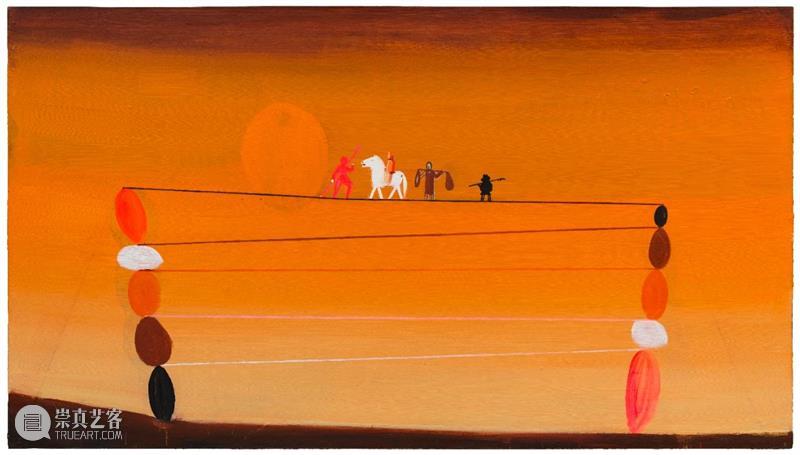

回到具体的“西游”系列,《西游记》是我非常熟悉的故事,突然有一天我意识到,我的创作经历很像西游记:从一开始绘画只是一个道听途说的门类,到看一些印刷质量糟糕的杂志,后来又去到非洲,去到欧美驻留和展览。无论精神还是肉体都有“西游”的经验,这就是我画“西游”系列的初衷。而“盲人摸象”是想表达个体对当下世界的感受。从一开始地域文化带来的感触,到跨越这个界限,进入到世界,开始有了世界观,你会发现同一个世界里有完全不同的文化模式。所以从某个角度来说,绘画一方面是在探究自我,另一方面也是探索这个世界。

崔灿灿:

马轲刚分享了他的经历,我初次见到“西游”系列时,就感觉这与他个人历程的契合。正如《西游记》中师徒四人历经九九八十一难,只为一件事——认知或者真理的进阶,马轲的创作历程也伴随着风格的不断变化。

马轲的父亲是一位美术工作者,时代的缘故,画家梦未竟,于是希望便落在马轲身上。马轲最早的艺术启蒙是《芥子园画谱》和一些朦朦胧胧的苏派。后来他到天津美院求学,对苏派和印象派有了一些认识。尽管马轲在谈到这段认识的时候,用了一个词叫“印象派和苏派的残渣”,其实苏派和印象派传到中国后,也是被误解和转译成了另外一个东西。后来马轲支教北非的厄立特里亚,被非洲那种原始的生命节奏所打动,也让他意识到文化对人的某种限制。新世纪初的第一个十年,随着中国社会浪潮的变化,马轲以作品捕捉时代的“心理情景”与“精神感受”。从带有强烈表现主义色彩的作品到“西游”系列,再到新作“盲人摸象”,这一系列转变就像《西游记》一样——一个艺术家要经历多少才能完成一种知识的进阶?现在我把话筒交给汪民安老师,听听您怎么看。

汪民安:

我们去看一个画家的生涯,能一直保持高水准的人并不多。我和马轲虽然年轻时就认识,但此前只看过他单件的,片段的作品,不过,我感觉我看过的那些早期的单件作品就达到了很高的水准。这次集中看他的作品,他每一件作品都画得很认真,都保持着很高的水准——对艺术家来说,这不是一件容易的事。这是我看完展览的第一印象。

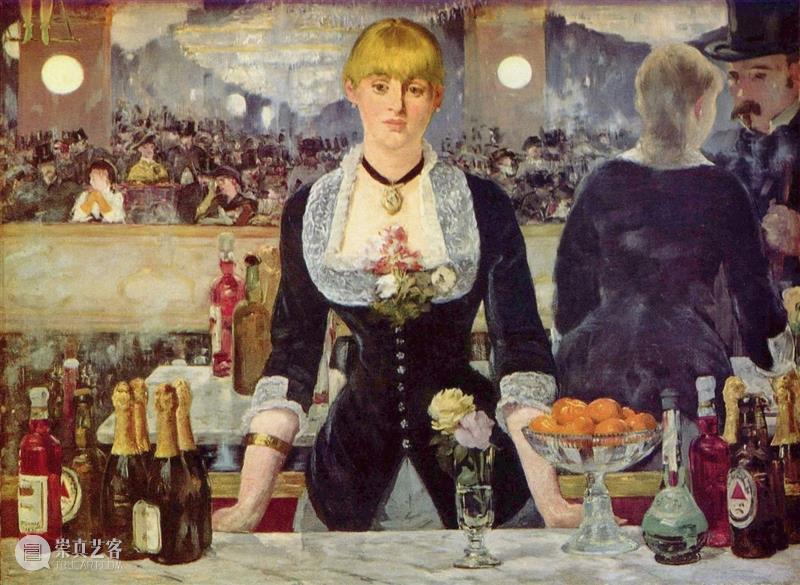

具体到马轲的创作本身,他刚刚反复讲述要摆脱现实主义,摆脱写实。所谓的写实绘画,也就是逼真去模仿现实来画,这个传统在欧洲大概有四五百年的历史,从文艺复兴持续到19世纪上半叶。而最早系统地有意识地去打破写实绘画的人,大概是马奈。马奈最重要的贡献就在于,他开始把画框、笔触、画布——这些看起来的绘画中介——有意识地在画面上显现出来。他甚至在画面上故意制造“错误”。就像《女神游乐厅的吧台》中镜前的女郎(实体)和镜中的女郎(镜像)是不对称的一样,这是画“错”了的画。而画“错”了也就意味着,这幅画是画出来的而不是对客体的逼真再现。马奈通过这种方式,将绘画媒介、材料及画家的主观性都表露在画布上。从这个角度来讲,他确实是首个挑衅古典绘画传统的人,他把绘画的媒介性给凸显出来了。不过,马奈还不算激进,他还有强烈的模仿成分。

爱德华·马奈,《女神游乐厅的吧台》

布面油画,96x130cm,1882

真正打破模仿和再现绘画传统的人,是塞尚。如果说,马奈是古典绘画的终结者,那么塞尚可以说是现代绘画的开拓者。如果没有塞尚,二十世纪的现代主义各艺术流派或许难以涌现。至于现代主义的突破性创造何以在那时出现,关于这个有许多的研究,其中视觉机制的变革是一个被广泛探讨的视角。

马轲:

对于写实,如果我们把维度放宽到八千年前的壁画、非洲木雕、三星堆上,它们在当时创作者的眼里都是非常逼真、写实的。但当我们以现代人的眼光去看以前的绘画时,会感觉它们属于过去,这是因为我们的眼睛,我们对世界的理解已经变了。

古典主义绘画之所以更“像”,很大程度上是因为我们接受了它的观念。写实绘画本质上是透视、解剖结构、光影等交织成的一个观念的产物。安格尔、毕加索、塞尚、吴道子,或者非洲木雕的艺术家,当他们面对同一个模特的时候,谁画的像?以非洲木雕艺术家的视角看,他会觉得都画的不像,因为你再怎么画,都没办法复刻真实的个体。

我想说的是,其实没人画得“像”,每个人都只是执行了自己的艺术观念而已。而且不同时期、不同地域的艺术家会产生不同的观念,这跟他的眼睛和生存环境有关,而远非仅限于写实绘画这唯一的模式里。

汪民安:

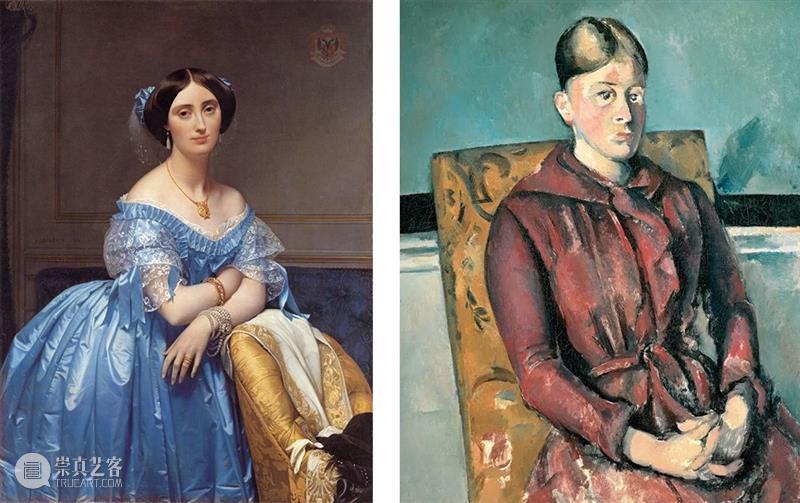

为什么说从塞尚开始,就画得和之前写实绘画不同了,其实和刚才马轲说得比较接近,时代不同了。塞尚的画面开始出现一种破碎感、流动感。他笔下的女人体,是由不同色彩和块状拼贴、缝合起来的,这就跟之前安格尔那种流畅的人体完全不同。

那这是为什么呢?视觉机制的研究,特别是当时医学、科学的发展促进了对眼睛的研究,人开始意识到,视觉从眼睛到对象之间存在一个短暂的时间差。这意味着,当我们看到某个物体时,实际上看到的是它过去的某一瞬间。塞尚之所以那样画,就是把这种视觉与客体之间的不可消除的时间距离和过程感表现出来。这也是当时很多艺术史家研究的一个角度。

另外一个不可忽视的因素是交通工具的发展,尤其是火车的发明。在农业社会或古典时期,人观察物体的方式倾向于静态,视角固定,你所见的对象自然也是静止的。但火车问世之后,当处在高速运动中的人再去看万物时,这些视觉对象就会快速掠过。这种状态下,你就很难看到整体感,取而代之的是一种模糊、片段化的印象,以及瞬间而过的感觉。这种体验反映到画面里,就催生了破碎、瞬间和朦胧感,甚至是原本静止的客体,也在画面里被赋予了速度感。

保罗·塞尚,《圣约瑟夫庄园的景色》

布面油画,65.1x81.3cm,19 世纪 80 年代末

贯穿整个现代主义绘画的破碎感,还有一种很少去讨论的原因,就是现代社会的节奏变快了。大城市出现之后,以前人们那种安稳、静止的心态转变为碎片感,人的心灵不完整了,从而导致了画面本身的碎片感。也就是说,我们画的对象在不断瓦解,完整画面被瓦解,透视主义出现了崩溃,这就是工业革命或者说现代社会所带来的一个显著现象——一切都是支离破碎的。整个20世纪充斥的那种碎片感,大概是现代主义最根本的社会精神背景,也可以说是它最典型的特征。

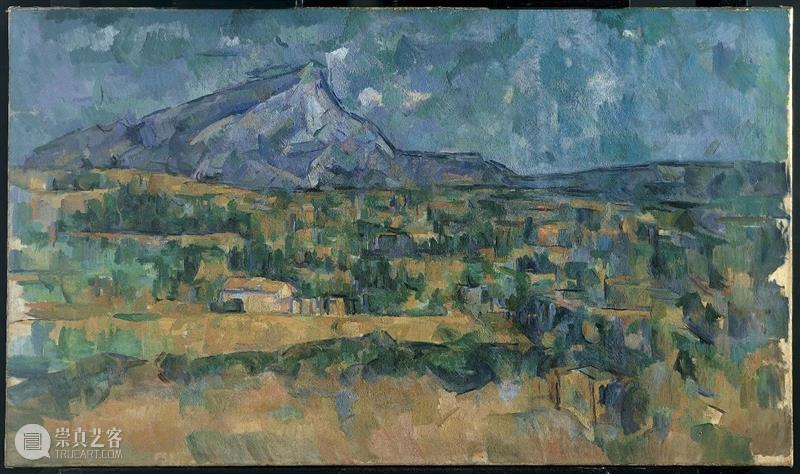

面对这种碎片化的现实,塞尚最开始是用画面的碎片感来表达人心灵的碎片感,《圣维克多山》就是这样的作品。另一种“碎片”,就是当时人们开始用机器开凿、肢解大地,这种工业化造成的碎片景观体现在塞尚画里,就是一棵树、一块岩石、一片森林乃至一座山,都被赋予了碎片化的形态。在塞尚的基础上,毕加索进一步推进,强化结构的重组和多重角度,发展出了立体主义。

保罗·塞尚,《圣维克多山》

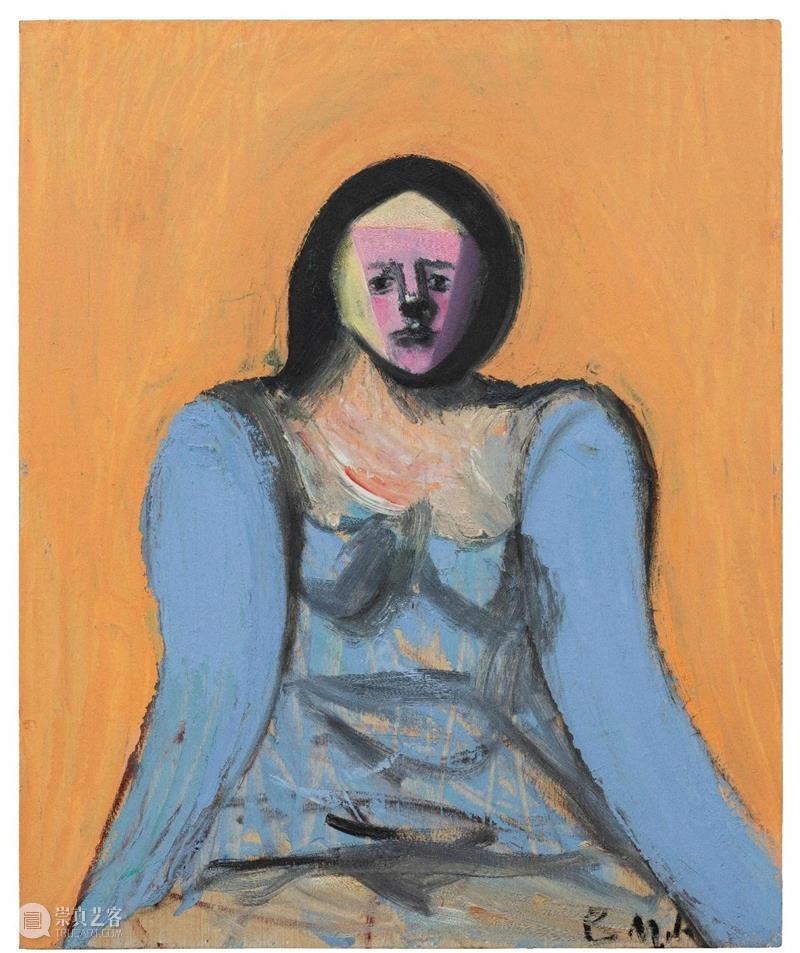

我们回到马轲的作品上来,马轲显然是置身在现代主义传统的脉络中的。在马轲的创作中,他实际上是在与很多现代主义画家进行对话的,尤其是毕加索。比如在结构上,他也常会进行平面与立面的巧妙转换,包括对各种几何形的使用。这是从塞尚到毕加索非常经典的方式。

(左)马轲,《惘》布面油画,72x59cm,1997

(右)巴勃罗·毕加索,《弹曼陀林的女子》, 布面油画,100.3×73.6cm,1910

马轲:

毕加索是一个现代艺术或者个体艺术的节点。他的创作把绘画从自然主义或者是神塑造的规则里面逃逸出来,他赋予绘画以人的价值,个体价值开始成为一种价值,而不是以前画家的价值是为了反映神的荣光、自然的荣耀。我觉得当下的绘画应该就是毕加索以来的绘画,他打开了一个与未来相关的巨大空间。而在我看画的经历里面,我觉得唯一没让我失望过的画家就是毕加索。

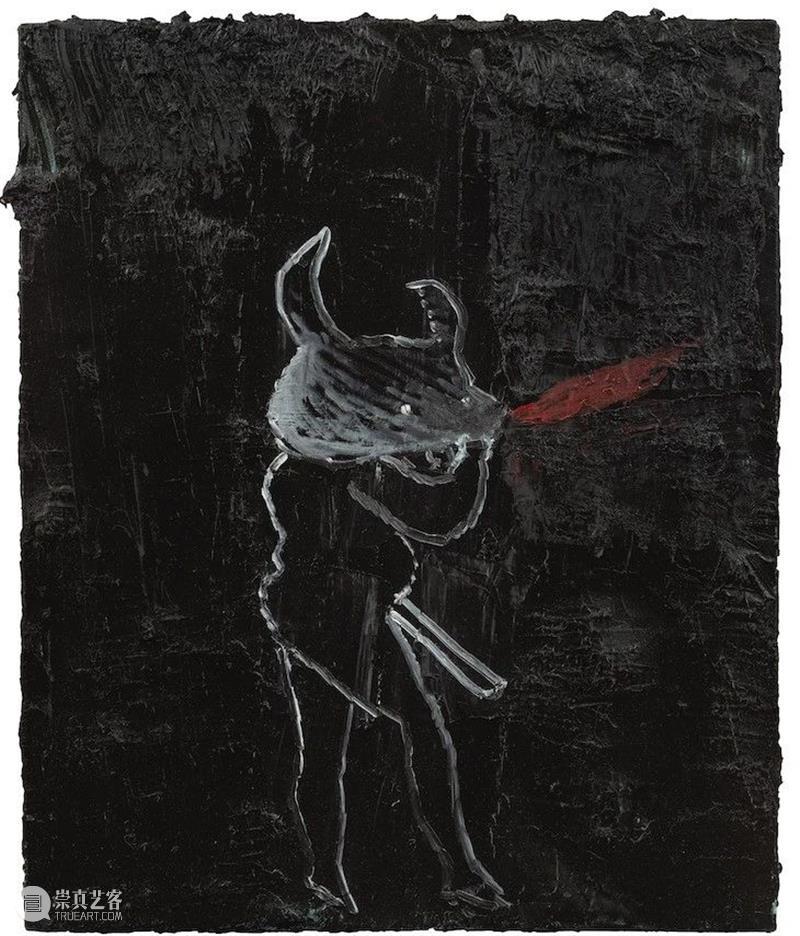

马轲,《迦陵频伽(二)》

回应你(汪)刚才说的问题,我 98 年的很多画里都有毕加索的影子,但我觉得那只是一种风格上的吸引,我其实也不知道为什么,只是模拟他的风格而已,但后来通过实践不断产生新的认识。我为什么说前奏这么长?就是因为要理解、认识风格非常难,我们每个人在画画的时候,脑子里边都有一个规矩。但你看孩童就没有这个障碍,那这个障碍是如何形成的呢?现代主义绘画有一个词叫破坏重建,我认为毕加索就是把挡着我们的那个障碍给破坏了,他重建了真实,重建了我们跟视觉的关系,把我们从写实绘画的统治和催眠中解放出来。

“马轲:前奏与沉思”展览现场

灿灿提到了“无限的绘画”,其实我认为真实世界才是无限的,我觉得不论写实还是抽象,它都是人的观念的产物。当我们被一套观念、一个文化模型束缚的时候,我们就失去了跟真实世界的关系。这时艺术家就需要从过往习惯性的文化模式里逃逸出来,去重建一个人跟真实世界的关系。我觉得这大概是毕加索对于我的价值。

崔灿灿:

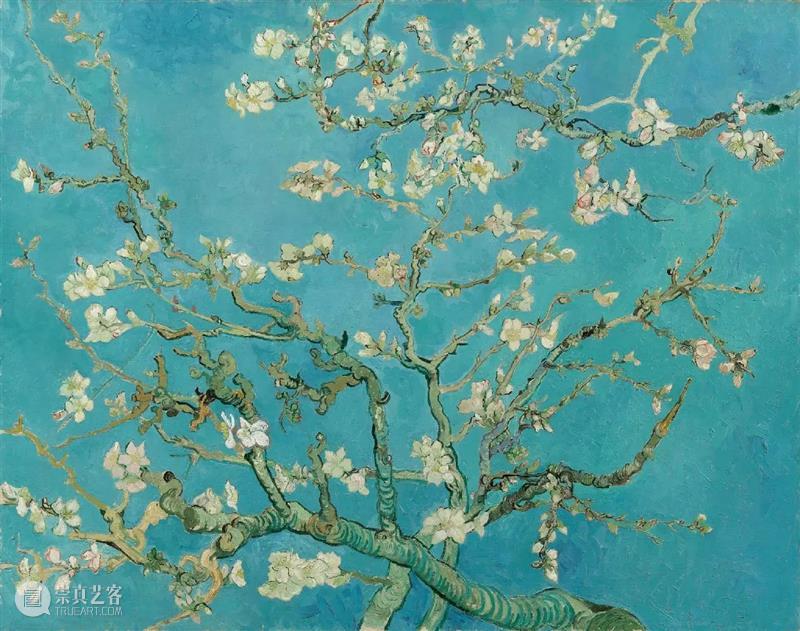

保罗·塞尚,《苹果》

马轲刚才讲到非常有趣的一点,就是我们今天把写实绘画理解为一个透视的观念,其实现代主义的转型很重要的一点就是去除了欧洲的单一科学观念。科学、时代、全球化加速了对这种主流透视的瓦解,飞机、工业加速、高速移动的视域,以及大量亚洲和非洲文化带来的全新感受,例如散点透视和平面性、装饰性、图案化等等,像毕加索在非洲获得了灵感,高更在海洋文化里面获得另外一种感受,梵高对日本浮世绘的引用等等,但也是在那个时代,画家的个体、画家的观念被确认起来。

巴勃罗·毕加索,《亚威农的少女》

布面油画,243.9x233.7cm,1907

保罗·高更,《岩石海岸》

布面油画, 71x92cm,1886

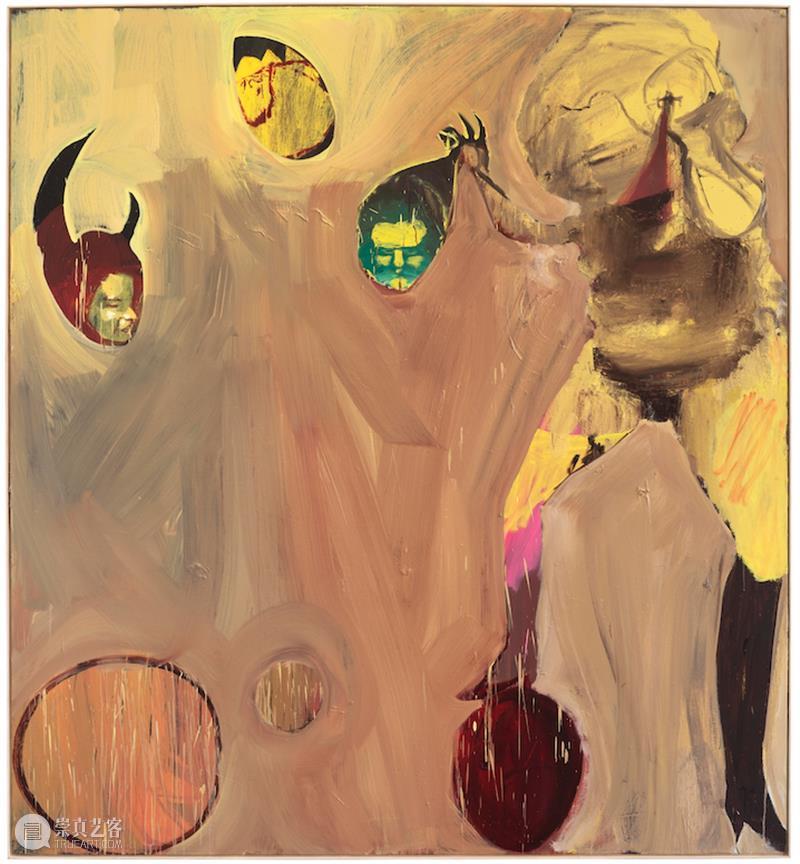

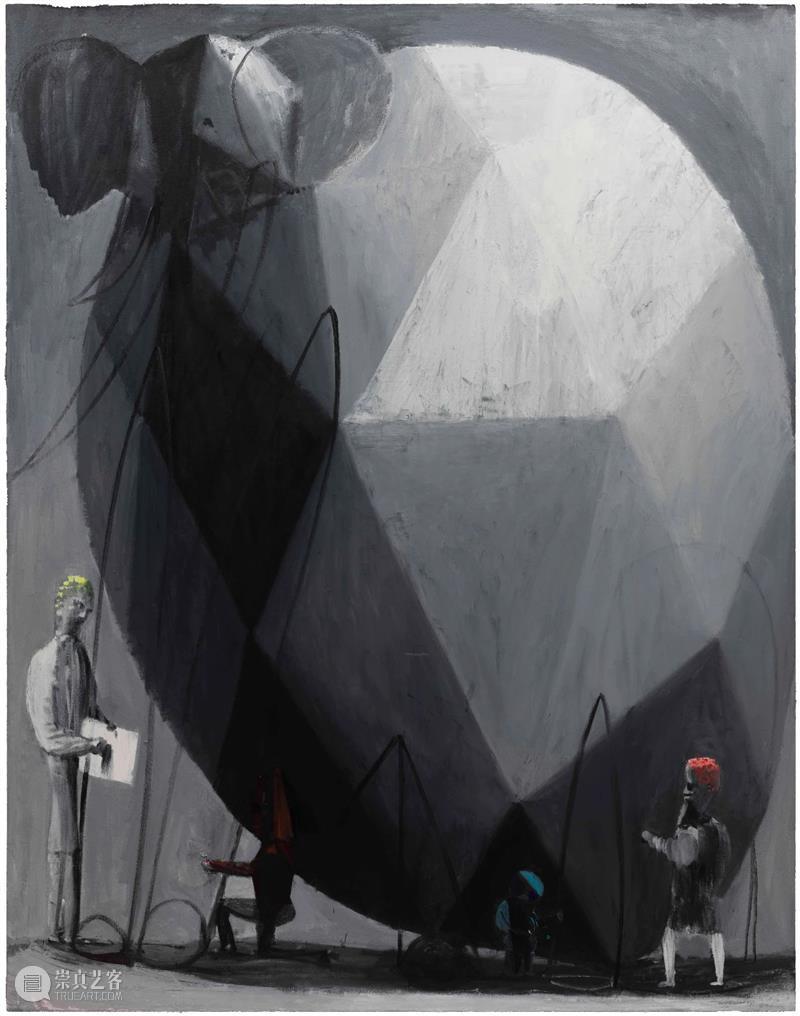

然后我想进入下一个议题,我们在马轲的“盲人摸象”里面看到一种工作方法。这种工作方法就像塞尚用近十年的时间反复画圣维克多山,他在晚年说过一段话,把这个山左移一米,右移一米,又是一个全新的世界。当山没变化,画面中对象也没啥变化时,那变化的是什么呢?是绘画的语言,是语言自身开始产生了一个变量。对于艺术家来说,抵达某种观念需要大量的实践,甚至也需要放弃很多。比如塞尚首先要终结绘画讲述故事要有感染力这一传统,他要放弃观众对画面的新鲜感,但塞尚那时没意识到他这样做是为了拒绝观众总是要问像什么、讲了什么故事的先验。

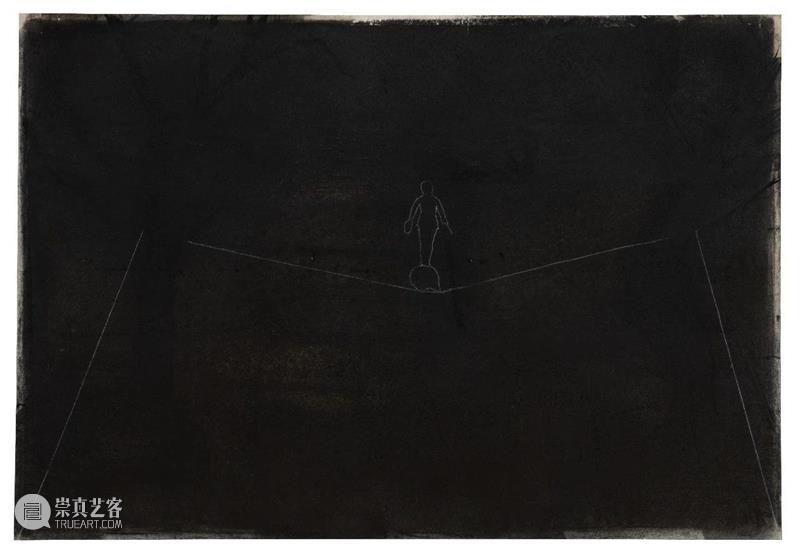

到了乔治·巴塞利兹,这个命题又被揭示出来,巴塞利兹说过一段特别好的话,他说我为什么要把一张画倒过来呢?因为我不想让观众被我画面的形象所吸引,我不想让他辨认出来我画的到底是什么,而是让观众只留心画面中的语言、画中的结构。所以在马轲“盲人摸象”那个展厅里,你会发现他有意降低了色彩的成分,几乎全是灰白的。我们不会被色彩所吸引,我们能关注的只是造型。

“马轲:前奏与沉思”展览现场

马轲用了一种艺术家抵达的手法。他反复去描绘盲人摸象这个故事,当题材是固定的,那线、节奏、形态等等这些变量就成为画面中唯一且最重要的内容。我觉得这在一个艺术家的实践中是非常重要的部分。所以我还是想问问马轲,这种重复的方法在你过去的创作中少见有回应,可能是一个形象,比如酒神、尼采哲学里的形象,在相隔几年后有一个回应,但“西游”“盲人摸象”会在集中的两三年里去重复这些形象,为什么?

马轲,《酒神》

布面油画,249x228cm,2016

马轲,《酒神》

布面油画,60x50cm,2019

马轲:

我觉得人的创造其实是模拟造物主的创造。造物主的创造就是重复与变异的循环:不断重复之后出现一个变异,然后转换逻辑,再重复,再变异。比如造物主造猫和豹子,两者截然不同,但又蕴含着相似。他创造的这个新东西不是指三只耳朵或者四只眼睛的猫。画家在重复的过程中也会有这个问题,你创造出有三只耳朵的猫,虽然新,但它会引起你的疑惑,阻碍你与真实世界的关联。它并不是说能让你重构一个关系,然后在那种重构中获得升华。

马轲,《没头脑》

我觉得画家还是应该面对眼前的世界。比如你要画一个大象,可能先找一张大象的图片,或者是看别人画过的大象。“盲人摸象”系列虽然表面上看还是一只大象和四个人,但每画一张,它就会折叠一次,有更多的信息进来。或者说我也在不断验证,当你打破了自然主义,或者打破了别的画家组织一张大象的逻辑之后,重建的部分是什么?我觉得是跟真实世界的关联。

布面油画,299x235cm, 2023

汪民安:

实际上系列绘画基本上是每个画家都有的经历,那为什么要画系列作品?这里面有一个差异与重复的问题。比如马轲画了很多张西游记系列作品,它们之间有时间过程,也有流动的过程。画和画之间既有差异,又存在共振和共鸣。我觉得有时候一件作品的意义可能不在作品内部,而在于它跟其他作品的差异或重复,作品总是在关系当中来定义它的意义。

就算看单件的作品,如果你是画一个非常逼真、完整的人的话,我们是不会把它从头看到脚的,而是看它的整体。但马轲是用不同的要素去结构一个身体,比如头顶是个球,脖子是根线,身体是个块。我们就会在整个人体要素中看到它的时间、变化、流动过程,甚至是冲突过程。绘画的魅力就在于此,哪怕画面是静止的,它也会让你感受到色彩、运动、时间的节奏感,甚至是冲突感、戏剧感。

马轲,《钟馗》

布面油画,50x38cm,2020

崔灿灿:

汪老师刚才谈到,马轲的塑造手法产生一种戏剧性,给了我很大的启发。我在写马轲这批新作的时候,有一个困顿。马轲画了那么多年的表现主义,这些东西是不会在他的画面里面彻底消失的。但与过去相比,他在新作里没有表述多么复杂和夸张的场景,那这种表现和昂扬的姿态,或者说戏剧性是从哪里来的呢?

马轲,《顶硬上之赤子情怀》

布面油画,254x200cm,2005

马轲,《盲人摸象——新世界》

布面油画,378×413cm,2024

就像汪老师刚才讲到的,马轲作品里的物和物,或者说形象之间有连续观看的戏剧性和表现性,再加上马轲又是一个全然的画家,如果他只用纯粹平涂式的画法,也许戏剧性就不会那么强,但他绘画性的质感始终特别强烈,所以这些姿态和戏剧性在马轲每个时期的作品里都有回响。

我们刚刚谈了很多塞尚和毕加索,那马轲跟他们的工作有什么不同?塞尚也画了很多系列,比如苹果,但他的重复是没有任何现实主义指向的。但在马轲的“盲人摸象”里有他的现实主义指向。刚才汪老师其实非常好的回应了这个问题——今天的互联网已经把我们所有人都碎片化了。我们曾经认为盲人摸象是一个贬义词,每个人只能看到局部,无法做整体判断。但现代社会出现了,后现代社会出现了,我们每个人都是活在信息茧房里去理解一个局部的世界,没人能做出一个整体判断。

在马轲这里,盲人摸象是一个肯定词。它肯定了在这个时代,我们每个人的认知都像那个盲人一样,只能摸到一个角,我们说出的很多话都可以把它理解为是一个单一判断。所以“盲人摸象”既是一次艺术家绘画语言的锤炼,又是一个现实的指向。

前两天马轲把艺术史的发展比作一棵树,树总是向着阳光生长,枝干间虽有分岔,却少有交叉。长到一半,有人往这边走,有人往那面走,每个人为了孤注一掷,而要放弃其他的东西。我跟马轲聊过去的中国艺术家可能是这样的——就是我必须以决绝之心杜绝其他任何与我价值不相符的流派,并把它作为唯一真理进行表述,这是艺术革命时期非常重要的一个标准。但是你在马轲的作品里面能看到,他留存了各种风格、各种语法的影响,一个艺术家走过的路不会白走。

马轲,《西游记——路迢迢》

布面油画,133x236cm,2022

马轲:

我学画画,从苏派开始,后来接触到各种类型的绘画模式,我并没有觉得这个过程是有问题的或者是错误的,这就是我那个时代的一个现实。所以我的绘画最根本的基点,比如说创作这个概念,就是源于苏派。我不觉得是它错了,有一个东西要替代,或者是抽象要比它好。因为我觉得即使在最原始的时候,就算没有光影观念,人依然可以创造伟大的艺术品,而不是说所谓新的就一定好。

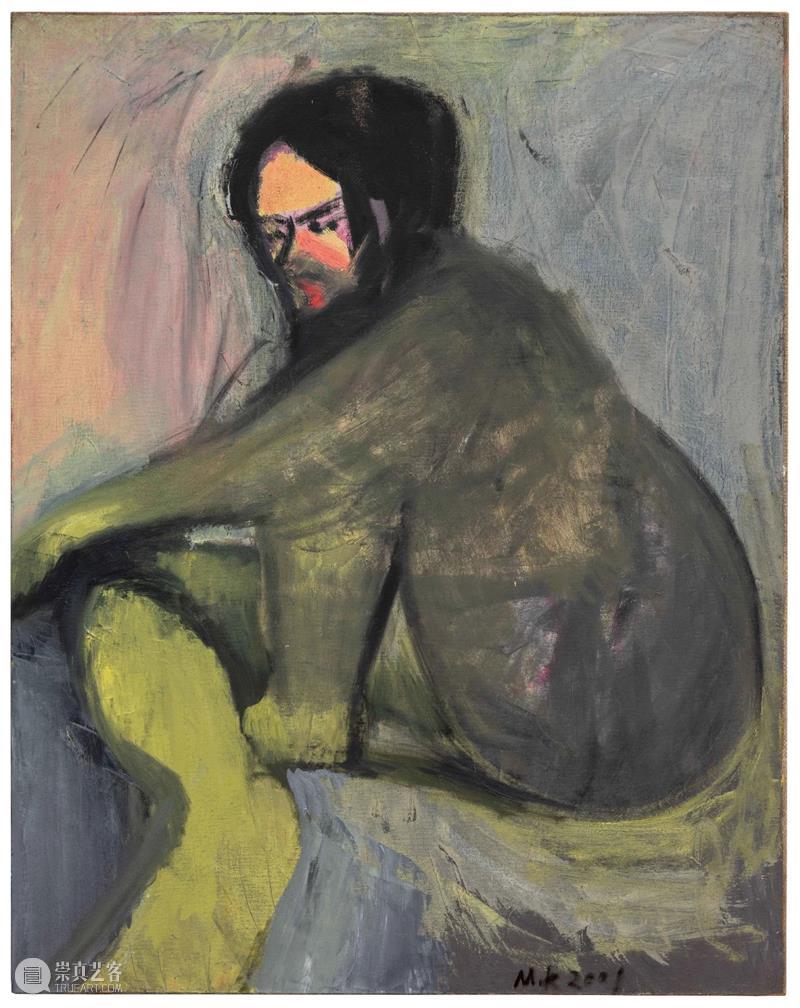

马轲,《肖像》

布面油画,91.5x71.5cm,2001

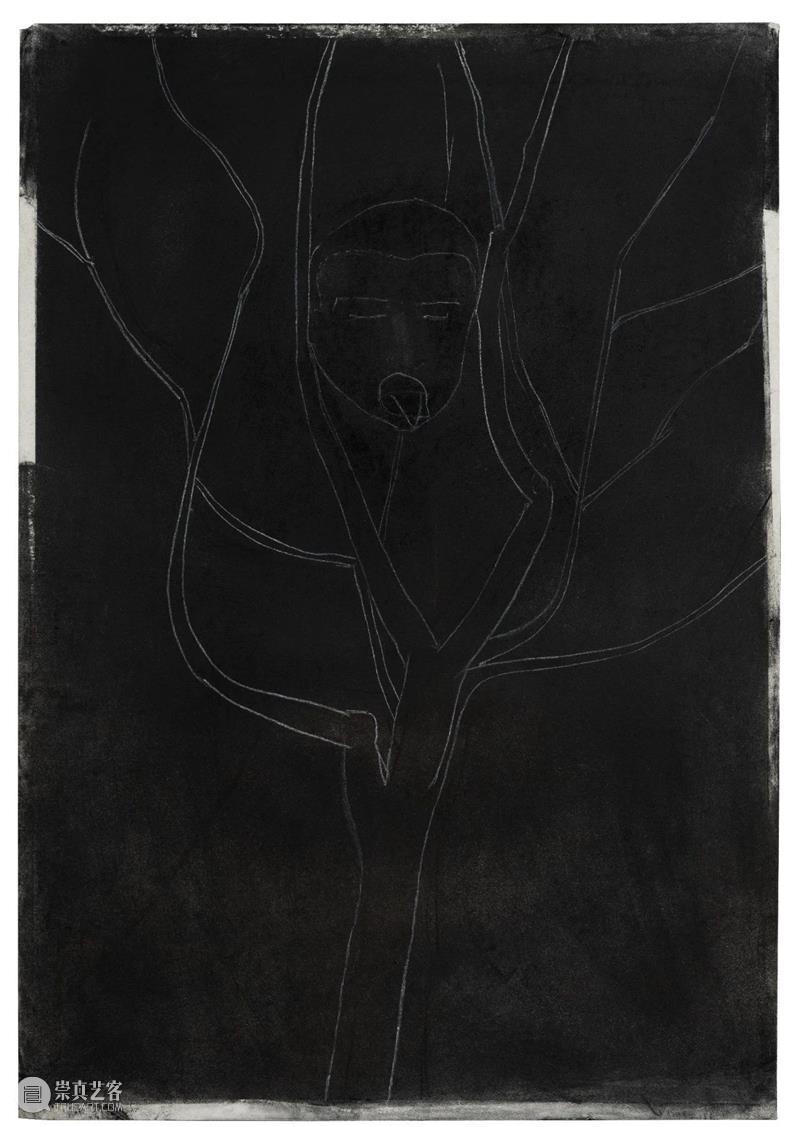

马轲,《枝桠》

纸本素描,75x55cm,2018

崔灿灿:

马轲:

我觉得终究来讲,艺术家不是为了艺术品服务的,它是以艺术家的认识为核心的。

刚才你谈到的那个问题其实就是个人主体性的问题。如果没有主体性的话,你把你自己放在哪儿,你的艺术合法性就会有一个问题,就是你做什么是最前卫的?你怎么做才是最对的?我觉得在我学画画的这个过程中,在了解这个世界的同时,获得最宝贵的是主体性,是站在我自身的角度来叙述我理解的绘画和世界,我觉得这可能是时代的馈增。如果不辜负这个时代的话,那应该是从自己的认识出发,让绘画跟更多绘画的模式发生关联。

马轲,《画家》

纸本素描,55x75cm,2019

汪民安:

灿灿刚才也讲了,艺术家是很难完全置身于绘画传统之外的。没有一个艺术家没有学徒期,每个流派都活在艺术家的身体里。在马轲的作品中,毕加索的影响是非常明显的,除此之外,超现实主义和极简主义也对他有影响。我刚才讲绘画的魅力就在于绘画各要素间的冲突、动荡所组成的戏剧性。除此之外,马轲的作品还有一种梦境的感觉,一种不真实感。有的不真实并不是通向梦境,而马轲的不真实通向梦境。另外,马轲经常用一个线条,一块色块去表达身体,我觉得马轲的绘画也存在着高度抽象主义或者极简主义的部分。

马轲,《气球》

布面油画 ,59×72cm,2002

马轲:

之所以会有梦的感觉,可能是因为现在我们的眼睛已经被相机镜头所驯化,所以看画的时候就会产生与观看照片截然不同的感觉。

崔灿灿:

我比较能理解汪老师刚才说的那句,“有的不真实是通向梦的,有的不通向梦”。立体主义和后来的冷抽象、极简主义,它们都带有强烈的工业质感,紧密契合着现代社会的结构;而超现实主义则保留了某种工业质感之外的感受,某种梦幻感,我觉得这也是马轲的作品里非常强烈的一个显现。

其实我觉得这场对谈让我特别开心的地方是,我们把话题从对一个艺术家的描述,谈到了整个绘画的历史和处境,这也是马轲一直所关心的。

我记得以前去看一个塞尚和毕加索对话的展览,在展览最后,它形容到一个画家与生俱来艰巨的任务到底是什么?他们都是为了创造一个全新的时空。就像马轲一开始说的,我们为什么绘画?或为时代发声,或为自我表达,而更悠久且艰巨的任务,在于探讨绘画在今天是否可以无限、以及无限的绘画是否还有价值。我觉得这是马轲的雄心,也是特别打动我的地方。有时候艺术史对我们的影响不仅是作品,还包含一个艺术家的言论、姿态和曾经的期许。

我觉得,画家是用绘画讲故事的人。如何讲自己的故事,讲这个时代的故事,就像灿灿说的,那是一个挑战。肉体终将会消失,但如果没有人去讲这个故事的话,它就真的没存在过。

马轲,《涟漪》

布面油画,180x318cm,2018

“马轲:前奏与沉思”西海浪谈现场

对谈尾声,进行了观众提问环节。

1. 您觉得自己是一个画家,还是一个艺术家?

马轲:我没想过,这跟我没关系,我只是喜欢画画而已。其实不管是画家还是艺术家,我都是活在真实世界里的一个人,而不是活在美术史里,活在一个虚拟的世界里。

“马轲:前奏与沉思”展览现场

2. 我想知道你绘画中的本体性和叙述性是一个什么样的关系?您有没有试图放弃叙述性,直接走到绘画中的本体性?

马轲:可能我理解的抽象就是上世纪美国绘画的一个故事,它导致的直接结果就是“绘画死了”。《人类简史》的作者说过,人之所以为人是通过讲故事来实现的,我觉得绘画也是如此。如果你看绘画的历史,若以万年计,那么其中所谓的“本体”,或许只是一个节点,在我看来它可能根本就不是个问题。它只是绘画这个大树里的一个枝芽,一个极端的线条,我们应该看到绘画的主干,而不是盯着一片叶子。当然你在一片叶子上也可以度过一生,但比如像乔托、塞尚、毕加索这样的艺术家,我认为他们是在绘画的主干上又长高一米,去到更广阔处,而不仅仅是停留在某个枝节上,陷入虚空里。

摄影:黄少丽 晁启轩 徐贝蒂

?西海美术馆

开放时间

周二至周日 9:30-18:00

(17:30停止入场)

点击??二维码 即刻购票

单人单场门票 100元/张

有效期截至2024.9.8

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享