一条艺术撰稿:“跨级社区”

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

转自公众号:一条艺术

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0MTI4MDg1MQ==&mid=2247712505&idx=1&sn=cf9a18ab56f68279da9ec0f7cbee772f

7月20日至10月8日,群展“跨级社区”在上海油罐艺术中心展出。30位艺术家带来了70余件作品,大多为近两年新作。艺术家包括策展人陈鋆尧在内,都是90后乃至95后,但策展人更希望强调他们的另一个共同特征——拥有“非单一文化背景”的中国或华裔艺术家。

他们在全球化浪潮的过程中长大,见证了快速发展的信息技术,随之也面临着一些前所未见的情况:局部地缘冲突、不同文化属性的冲击……在这种背景下,大家从地理边界中解脱出来,更强调个体精神上的相似性,“自我认同”、“身份归属”、“情感共鸣”成了他们创作中的关键词。

开幕后不久,我们与同作为“跨级社区”一份子的策展人陈鋆尧、油罐艺术中心负责人乔丹进行了对话,并远程连线了4位参展艺术家。责编:邓凯蕾

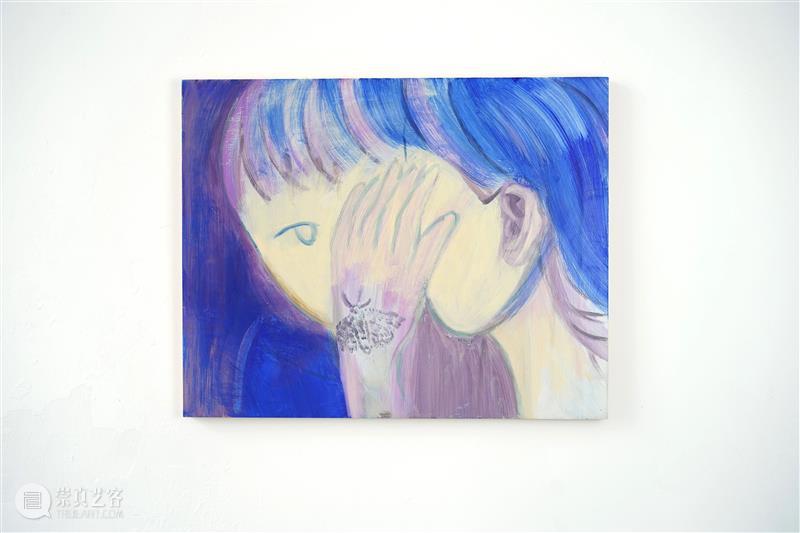

在这次展览里,可以看到一些年纪尚轻、却已在国际上耳熟能详的艺术家:生活在纽约的方媛、很小就移居爱尔兰的杜京泽,还有生活在德国的王茜瑶……再仔细了解这份艺术家单,会发现他们都有一个共同的特征——拥有“非单一文化背景”,即在多个国家拥有学习和生活经历的中国或华裔艺术家。策展人陈鋆尧借展览提出了“跨级社区”这一概念,指代一种全新的、极具时代特色的聚集模式。展览由二层空间组成,一层是“拥挤的人群”,二层是“超级社群”,这两个名称其实是社会学已有的概念,它们共同组成了“跨级社区”。一进门就是宛超前两件大型作品,多层图像叠加起来的日常碎片式空间。画面传递出一种这个时代才拥有的互联网美学特征,拥挤的人们和各种当代工业产品,像“信息大爆炸”一样在画面里冲撞,画面似是因此产生了一些撕裂感。陈鋆尧说,他并不想强调这些参展艺术家的年纪,虽然他们都是90后乃至95后生人,但这不是重点,“只是这些艺术家包括我在内,恰好生在了这个时代,一同见证和遭遇了这个时期所发生的事情。”陈鋆尧也是“跨级社区”中的一员。他出生于山东淄博,本科在北京学习,研究生又去英国读策展,毕业后曾短暂在伦敦的美术馆工作过半年,2020年回国定居上海。近30年内,2国4城的生活经历,让他不自觉将目光投射到和他相似的这群人中。油罐艺术中心的负责人乔丹也曾在芝加哥生活学习,毕业后回到上海,她最直观地感受就是,大家都在面临着不同的挑战,“首先你背井离乡,一开始都是不那么熟悉的环境,会有很痛苦的阶段。”木板油画,30 × 40 cm

在乔丹看来,2020年后,大家心情上似乎都有一个转变——更在意自己的内部需求了。孙萌是她的同学,乔丹见证了她创作在情绪上的转变,从早期的“劲儿”,到如今更抒情式的表达。陈鋆尧也说,“我们出生在全球化浪潮的过程中,见证了快速的全球化发展、信息技术快速普及。很大程度上,我们是这个过程中的受益者,享受了时代发展的一些红利。但随之也带来了一些问题——当我们刚刚毕业,作为艺术家或艺术从业者,面临了前所未见的一些情况,譬如局部地缘冲突,各种各样的文化问题,还有全球面临的一些危机。大家随着惯性一直快速前行,这几年就像突然踩了一个刹车,这个过程中会出现很多迷茫、不确定性,这可能是我们这一代人的共同经历。”

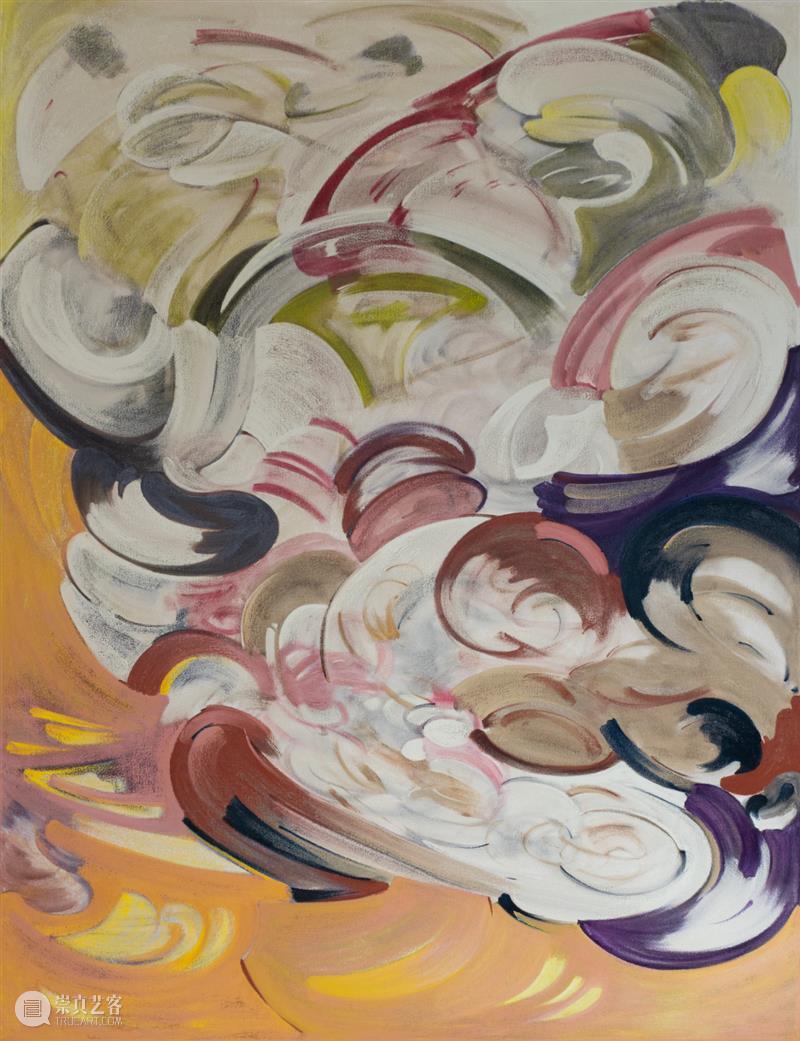

展览中有两副作品,画面里元素轻盈、卷曲,又似在移动。陈鋆尧说,这是王凯凡画的风滚草。

风滚草是一种入侵类植物,它会跟着风吹的方向,向有水源的地方不停滚动,在一个地方扎根,汲取一些水分,然后又走向下一个地方。王凯凡说,“这也很像人的迁徙不是吗?”王凯凡出生于内蒙古,高中毕业前往德国柏林学习,毕业后留在那工作生活至今。文化的疏离感始终伴随着他。他的爷爷是山东人,因工作调动去了内蒙古,他和父母一辈都是在那成长的,呼和浩特虽是移民城市,大多是汉族,但作为内蒙古的文化政治中心,不可避免地,蒙古文化从小伴随着他。但他始终不觉得自己是一个真正的蒙古族人,也不会蒙古语,哪怕他对此很感兴趣,还偶尔将这些元素融入创作。正如他现在身处于多元文化融合的柏林,在这里也生活了很多年,能用外语流畅地和大家交流,在一些时刻,他仍然会产生一些疏离感。“其实平时不会有太深的感触,但在某些节点,自己需要被归类的时候,就感觉自己永远是一个外来群体。譬如我要申请一个奖项,填写身份国籍的时候。”但王凯凡坦言,自己现在挺自洽的。在柏林多年,他也曾迷茫过,“以前是对生活和未来发展的不确定,生活在海外,是一种无根的状态,文化上的无根,身份上的游离,不知道自己何去何从,缺少对这个世界的认识。但后面一些模糊的东西慢慢落定下来,就不太有这种迷茫了,还是源于一种对自我的认识。”去年年初,他做了一个过敏原测试,发现自己对柳絮、谷物、猫尾草等十几种物质过敏。医生要他注射疫苗来抵抗这些过敏原,那一刻他突然觉得,注射疫苗就像身体接受了“外来因素”——疫苗会为“伪装”,但很快被身体识别,最后达成和解。“这个过程就很像我们这些外来群体,身体与所处的陌生环境,从对抗到识别,到最后和解的过程。”她是土生土长的上海女孩,在纽约读了本科,2020年毕业后不得已回国待了一段时间。2022年又去伦敦读了研究生,今年夏天她刚毕业,打算继续留在伦敦,试着“闯一闯”。在上海、纽约、伦敦这三个“超级城市”都有过生活经历的韩新宇认为,或许因为这些地方本就是多元文化和种族相融的,她偶尔还是会有“异乡人”的感觉,并觉得似乎“人人都是异乡人”。但她始终觉得自己是一个旁观者,身处异国的土地,她明白,自己不来自这里,这么多年她也不时自问:我究竟是谁?我要做什么?我想成为一个怎样的人?多年后她恍然,“我看到了自己的好与坏,更立体完整地认识了自己。”在作品里,韩新宇常常讨论城市与人群的疏离,一部分是她在陌生文化里感到的,另一部分是她对城市里“情绪”的一些观察。在纽约读书时,她经过一条地下水管爆裂的马路,水像喷泉一样不停喷洒,这样失控的场景下,即便消防员围上了栏杆,但镂空的栏杆显然无法阻止水势;另一件作品《跃跃欲试》也有关冲动与克制。在韩新宇的记忆中,碰碰车就是人们可以规定的区域内,短暂地释放自己的情感。“我觉得这像是一种秩序的宣泄,城市里人人都熟知一些规则,但有些事情仍然无法阻挡。我想把冲动和规则交织在一些,《井喷》这件作品更多是一种内心情感的释放,这也是我近期作品一直在思考的问题。”陈鋆尧说,全球化浪潮下,在不同的文化背景里,时间长了以后,你会发现很难去区分TA是哪国的艺术家,原本的文化属性几乎被冲散。因此他不禁在想,人们所倡导的多元文化主义,是否只是给大家提供了一个非常松散的框架——当我们找不到对应位置时,就先一股脑把自己装进去?

“然后这些人就变成了一个非常庞大、拥挤,甚至整体很迷茫的人群。但随之而来的问题是,几乎所有拥有非单一文化背景的艺术家都在讨论自我认同、个人身份定义、我来自哪、我是谁等问题。”这也是“拥挤的人群”概念的由来,他们不再强调群体性认同,而是个体的价值。

在陈鋆尧观察下,人们似乎很少再去说谁是谁的老乡了。10年前或20年前,当人们在海外遇到一个来自同乡的人,是一件非常让人激动的事情。但现在似乎很少见,因为大家发现自己“既不属于这里、也不属于那里。”人们之间的相似性逐渐脱离地理边界,变成了一种更抽象的链接——一种基于精神上的亲近感,这也是陈鋆尧试图在这次展览中特别去强调的。“譬如我是e人,你是i人”,他用近两年非常火的mbti比喻道,“我和你的关联,更多建立在我们共同认知的事情上,譬如表情包在互联网的传播,这个表情可能来源一个影视剧、社会流行热点,甚至一个特别无厘头的梗,但我把表情包发给你的时候,哪怕我们拥有完全不同文化背景,处在不同的时区和情绪里,但这个表情包可以胜过一句很长的话,迅速和对方建立起共情。”志韦,神奇木鸢和机器人小书(复活),2020/2022??在志韦的作品中,可以看到很多熟悉的符号、图像,它们来自不同文化背景或时代。但志韦并非刻意用这些符号去进行意有所指的表达,“在我们成长的这一代,一出生就在接触网络,获取信息非常方便,这就是我们这一代人的个体经验,某种程度人就像一种介质——我有很多奇奇怪怪的reference,它们会在我的滤镜下重新整合,脱离原本的语境形成新的意象。”志韦说,TA的作品其实和本人很像,不光是个体体验的表达,更像是一个TA看世界的滤镜,“我不是在追求一个非常具体的事物或某一刻的情绪宣泄,我的创作更多是在表达一个状态、感受。”毛毡和纸上丙烯、蕾丝、薄纱、塑料布、扣子、线和灰烬比起传统绘画中的痕迹创作,志韦更强调自己对材料的运用,TA常将纺织所需的蕾丝、布艺、扣子等材料运用到作品中。乔丹曾拜访志韦的工作室,她十分震惊,“有很多材料,非常干净,TA像个收纳狂一样,按颜色将布艺和纽扣进行分类,从TA的作品画面,其实也能感觉TA是一个非常干净的人。”聊至此,志韦不可避免地谈到自己的童年与成长,TA出生于北京,父母从事纺织行业。在十八岁之前,他对性别的二元论没有疑惑,直到去英国读书后,才知道在二元论中间还有一个被承认的模糊地带,在异国他乡,TA反而完成了对自己的认识与探索。张敬琟是在英国感受到了自己和东方文化的深层连接。

尽管她的艺术教育全部是在西方的理论体系下完成的,她本科的毕业作品就体现了中国传统元素,用偏抽象表现的方式对“鲤鱼跳龙门”进行了诠释。研究生阶段,她又以龙山文化时期的一尊黑陶鬲为灵感,进行了一系列创作。

从左至右:张敬琟,拓扑关系(锰蓝)(2022)、拓扑关系(橙、蓝)(2022-2023)、空间关系(橄榄绿)(2021),布面油画,24 × 19 cm。

这次展出的作品则是回国之后,基于古建筑聚落的平面布局而创作的。她说或许因为自己在北京长大,对方位比较敏感,也对充满秩序感的规划格外熟悉。但在如此严谨的基础之上还能生发出怎样的可能性,是她希望通过绘画探索的问题。

身处海外时,她并非想要刻意避开西方的绘画传统。“我们在学校的创作环境是非常自由的,但当完全没有约束或引导的时候,反而会自然地寻找、挖掘属于你原始归宿里的那些东西。”

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

分享

分享