原载于《电影新作》2024年第2期

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat

量绘情动——多重镜头下可感的基础设施

三、再造的镜头——实验影像艺术中基础设施的情感场域

自电影进入数字时代以来,拍摄逐渐从一种工业化的生产转变为个人化的行为。从数码相机的录像功能到个人DV的出现,再到今天智能手机的高清拍摄。镜头被越来越多地被个人运用成为记录生活,收录素材的工具,也成为更多艺术家创作艺术的媒介。在一些实验影像作品中,镜头由传统电影记录现实的再现性媒介,变为了一种对现实进艺术化改造的再造性媒介。这些实验影像通常弱化了传统影视作品中的叙事环节,突出了镜头的作用,以起到传递作品观念的目的。在这些镜头下的基础设施是被艺术家进行艺术化再造的基础设施,它们与镜头的互动强化作品的观念表达。隋建国2006年的影像作品《大提速》由12件影像作品组成。艺术家在北京环铁附近选择13个机位,包括交通路口、电音资料馆前的立交桥、垃圾场等,并用13个镜头记录了环铁当时的状态——每4分半钟有火车从这些地方驶过,它们奔驰在城乡交界处,列车轰鸣的声音持续30秒。环铁属于60年代建立起来的国家铁道部研究院,只要国家有火车提速,就一定有火车来这里实验以获得数据。据统计,从1997年到2007年期间,中国铁路一共进行了六次大提速,最高时速从140公里提高到250公里。[1]而环铁就是国家铁道基础设施建设的实验前线,它见证了国家每一次铁路提速。隋建国将作品命名为“大提速”,因为对他而言提速是中国人的一个心理症候,正如他小时候作文经常用到的一个词“时代的列车”反映出大家对发展的渴望一样。[2]中国火车提速反映了经济发展的需求,特别是近十年中国高铁的发展备受世界瞩目,成为当代中国重要的一类交通基础设施建设成果。 [3]《大提速》是隋建国进行影像艺术创作的早期尝试,作为一名雕塑家,隋建国思考的是如何将雕塑家对于空间的思考搬至荧幕。与传统影像电影不同的是《大提速》全部使用固定的机位拍摄。每个固定机位拍摄的影像被串起来就是环铁的整个时空。这个时空除了每30秒火车的经过,还包括火车没经过时镜头里呈现的北京城乡结合部的常态:这里有铁路,有公路,有嘈的市井生活,也有外来务工人员带来的乡土的生活方式。比如其中有两个画面有油菜花田,这些并不属于北方农作物的油菜花是安徽农民种的。这种工业与商业、国家建设与市井生活、城市与乡村、南方和北方时空之间的交错和绵延被隋建国记录在了13部镜头之中。由于机位的固定且没有人为的操控,这些镜头的对焦和曝光只能通过自己对周围环境的感应来完成,所以这12块荧幕上图像时而清晰时而虚化,时而亮丽时而昏暗。与其说它们在记录环铁的世界,毋宁说它们再造着环铁的世界。铁路上声音的由远及近,市井里人车影像的晃动,白天黑夜的交替,虚焦和聚焦的切换成为一种比再现镜头下更接近真实的环铁情动场域。这件作品的精妙之处就在于它并简单的记录着环铁的基础设施,而是通过艺术家对镜头的不干预,将环铁这件基础设施和其周围的生态赋予一种可感性。随着中国城市化的发展,类似于《大提速》的影像作品频频问世,它们记录城市基础设施对环境、生态、城市居民生活方式的改变,这些作品共同见证了中国实验影像的城市研究热。在城市成为中国影像艺术创作炙手可热现场的时候,乡村却常常被排除在外。但是似乎在同一时间,乡村“大基建”正乘着“建设社会主义新农村”的春风如火如荼的开展。2006年的中央一号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》提出,要加快乡村基础设施建设,着力加强农民最急需的生活基础设施建设。[4]但这些现象并未受到影像艺术的青睐,这一方面来自于2008年前中国当代艺术的市场驱动方向将所有的艺术资源都堆到了城市,另一方面来自于中国城市化的进程导致的城乡二元结构将乡村推向了边缘。近年来,随着“乡村振兴”国家战略的推进和“艺术乡建”运动的兴起,乡村逐渐由艺术创作的边缘走向了中心。2012年一群来自四川和重庆的艺术家来到贵州山区的羊磴镇,成立了一个名叫“羊磴艺术合作社”的艺术团体,创作了一系列与当地自然景观、人文生态有关的艺术。陈伟才的《羊磴——献给河对岸,山那头的村民》是一件和羊磴镇新旧两城有关的影像艺术创作。在羊磴艺术合作社成立的这10来年里,合作社成员与羊磴当地居民一起见证了羊磴新城的拔地而起,2016年羊磴新城的轮廓已经初现。在一次艺术驻留期间,陈伟才经过一段时间的参与观察意识到,羊磴河对岸新城的建设不仅重塑了乡村景观,改变了当地的生态,也是一个情感重塑过程,这个新城就如同羊磴人民的情感附着物,饱含着羊磴人民的乡愁、对未来的期待,以及日常的经验和情感。于是陈伟才创作了诗歌《羊磴——献给河对岸,山那头的村民》,随后他邀请当地居民谢小春一起分别用普通话和当地方言朗读,并在2016年8月的一个黄昏时分借助乡镇中学的广播实时播放。这次可以称为行为艺术的朗读事件被再次用镜头记录下来,记录之余陈伟才还用镜头拍摄下羊磴旧城日常生活场景和新城的建设场景,再以诗歌朗读作为背景,创作出了同名影像。 《羊磴,献给河对岸山那头的村民》影像作品封面

《羊磴,献给河对岸山那头的村民》影像作品封面

在视频中,摄影机镜头正在量绘羊磴的每一个地方。我们可以看到河流,城镇周围的高山、街道、加油站、学校和建筑工地。镜头不断移动,捕捉千变万化的景色。此刻的镜头是带着触感视觉的媒介,运动的影像刺激观众嗅觉、触觉、听觉和味觉,激发了他们的联觉系统,强化了当地居民文化和集体记忆的多感官体验。在塑造情感体验方面,作为背景音的诗歌也很重要。在这首诗中,我们可以听到一些关于感官指向的词语,这些词语又都与当地基础设施有关,比如,道路、山谷、河流、乘客、汽车和漂流,还比如“老街前面不到100米就是新街,日子过去三百六十五天”。萨拉·艾哈迈德(Sara Ahmed)在《酷儿现象学》中将胡塞尔现象学的“意向性”与情动理论结合起来,将“指向”(orientation)这一空间概念拓展到情动层面。她认为身体在时空中的安置是通过一系列情感关系所指向的。被“指向” 意味着感觉像在家里一样,知道自己站在哪里,或者把某些东西放在触手可及的地方。[5]艾哈迈德的“指向”概念可以被借用来理解这部影像作品中的基础设施。之所以说这一系列基础设施词语具有感官指向的功能,是因为诗歌向这些标明地点的词汇赋予了情感关系。读者或者听众与这些词汇相遇时分,身体就被它们构筑的情感关系设定了去处,因为这些基础设施承载着当地人对空间的情感记忆,空间的前进和后退形成了在时间上未来和过去的对比,也构成了新生活的承诺与旧日子的怀念之间的情感张力。我们在这一部分看到的是实验影像作品中,艺术家是如何用镜头来赋予基础设施可感性。与传统电影艺术相比,这些作品中的镜头具有再造艺术作品的功能,因为对于这些影像创作而言,画面的精细度和叙事的连贯性都让位于作品的观念。随着项目制形式的研究型艺术出现,镜头的运用更加广泛。艺术家使用镜头收集素材,另一方面也通过镜头参与艺术创作。与影像艺术不同的是,研究型艺术中的影像并非独立的艺术作品,而是整个项目的参与者,它们与档案、文本、图像等共同构成了项目的整体。四、参与的镜头——研究型艺术中基础设施的感性研究

“研究型艺术”的历史可以追溯90年代起在欧美风靡的项目制艺术,按照克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)的话来讲,这种艺术形式的特点是依赖文字和话语来支持大量的研究材料,并在空间内分散展示。[6]近年来,基础设施研究与艺术的结合成为研究型艺术的一个重要话题。这些项目以一个地区的基础设施作为研究对象,探讨基础设施与地方的生态景观、文化传承、历史沿革、人文环境等等。特别是在“后人类”观念的推动下,以地方基础设施为研究对象的研究型艺术也成为非人类中心主义艺术项目的典范,它们一方面讨论基础设施如何构成地方人文地理景观,另一方面也将植物、动物等非人的能动性融入到研究之中。在这些艺术项目中,镜头不仅是一种艺术创作媒介,也成为一种收集素材,梳理观念的研究媒介,它们参与到基础设施研究之中,成为了一种参与式镜头。下面我们将以《水系计划》和《云下贵州》两个被大家悉知的研究型艺术为例讨论镜头如何作为一种研究参与者介入到艺术创作中,量绘基础设施的可感性。《水系计划》是艺术家陈建军和曹明浩2015年发起的以都江堰水利工程为背景参考的研究型艺术项目。该项目由多部分作品组成,汇集了对都江堰上下游水系的思考,通过合作实践、装置、影像、收集的文件和工作坊等形式,该项目旨在“凸显水系现实的固定叙述、水系民族主义和人类中心主义、水系流变和损坏、灾难的山水、个体实践长期的植物种植与观测可能,以及避难所与原住民智慧等。”[7]在《水系计划》中,两段影像《观测点》和《水系避难所》是在岷江上游和都江堰进行的艺术研究。这两段影像将2008年汶川地震灾后重建为当地带来的影响作为了创作的初衷。2019年,陈建军和曹明浩与一位流域地质学调查研究工程师合作拍摄了《观察点》。这件影像取材于一座修筑在都江堰水利工程上游不远处的前苏联援建的电站大坝。这座大坝于1958-1959年建成,后因无法处理岷江的漂木和泥沙问题于1961年汛期前拆毁。两位艺术家观察到,汶川地震之后,长期沉浸在工具理性技术意识下被遮蔽的岷江水系现实再次显露出来,而这座被遗忘和荒废的大坝也成为了现代技术史上的一个失败工程警醒着世人。[8]这部影像中,带有触感视觉的镜头由远及近随后又平移,大坝的细节历历在目,斑驳脱皮的墙体,锈迹斑斑的钢筋水泥,让这座大坝带有沉重感,充满了一种悲情色彩。镜头一转来到了岷江江面,平静的绿水,江岸边是石头和杂草。由于上游的过度砍伐,岷江流域水土流失严重,大量泥沙堆积在江边。镜头随后展示的是一段对当地居民的访谈,这位居民在江两岸山坡上种树,一种就是20几年。作为岷江水系研究的一部分,这件影像将基础设施、生态环境和人的行为融合在一起。与我们惯常理解的基础设施不一样的是,这座大坝在时间感上并不是瞄准希望的未来时态,而是被置身于破败的过去时态中。触感视觉的镜头下,大坝呈现出了地质时间、技术意识和流域空间的迁移状况,它是前面提到的三峡大坝的反面,带给人的并非是一种未来的幸福承诺,而是一种荒废和被抛弃的惆怅(sentimentality)。在影像《水系避难所》中,两位艺术家试图以一种动态的方式延展灾难历史与当下的关系。[9]他们在峡谷中的羌人村落那里找到了震后由全寨参与修建的传统羌族房屋,然后与当地的羌人一起用震后的废旧木材搭建了一座不遮蔽风雨的“水系避难所”。这件空间装置叠加在这个由当地传统技术建造的建筑空间顶部,被他们视为一所“现代生态技术标准外的避难所”,即两位艺术家称为的“不能避难的避难所”。[10]在这个空间里,艺术家与当地参与者共同思考可持续的居住可能。《水系避难所》的镜头下是人们搭建避难所的过程,他们在传统民居的房顶上劳作,一起在院坝中用木材搭建一座建筑空间。与《观测点》风格类似的是,带有触感视觉的镜头打量着每一个劳动者,也在木质建筑框架上来回移动。劳动人民下力时呼喊出号子为搭建劳作赋予了一层情感的节奏。我们也能从村民与艺术家的交谈中得知当地震后重建的状况,他们对灾难的恐惧和悲伤,以及对重建的希望。这些似乎都回应了曹明浩和陈建军试图研究的问题,即当“灾难”与“避难”成为了日常,人们感受到彼此的情感、距离不再是停滞在具体的物理尺度中时,灾难的基底及其结构是什么,以及如何通过工作将它打开。[11]《水系计划》是通过对基础设施的历史生态学研究来探索一系列社会技术和情感问题。《云下贵州》则聚焦新技术基础设施,从而理解“新基建”在具体地区生活中所呈现的样貌,寻访这些“新兴”地貌和三线遗产之间在地理、空间、社会、文化认知以及情感上的关联。随着以人工智能、云计算、区块链等为代表的中国“新基建”的兴起,过去三线建设的热地,曾一度被认为是中国最落后的几个省份之一的贵州摇身一变成为了中国大数据产业的前沿阵地。《云下贵州》是龙星如和贺子珂于2021年初发起的一个关于科技基础设施叙事的长期项目。按照两位艺术家的说法,这个项目“以贵州为第一站,从多层次的事件感切入人在自然宇技术中的栖居,讨论数字生活之下坚固的、不变的、平凡的、枯燥的、巨大的、不可见的/被忽视的基础之物(包括基础设施和地质环境)及其在深度时间尺度下的生命历程。” [12]“云下贵州”的命名来源于“云上贵州”这个目前中国境内提供iCloud服务的大数据平台。龙星如认为相比于“云上” 的诗意和抽象,如何编织进“云下”的日常生活,是项目关注的起点。[13]艺术家通过这个项目,期望探讨技术力量如何重构生产关系、文化乃至科技政治的想象。 《水系避难所》影像截图整个项目糅合了科技艺术、科学技术史、社会学和科幻写作的视角,包含基础设施的走访、展览、委托人写作等一系列分支。[14]但最为出彩的地方就在于它的田野工作。与传统艺术家作为田野调查个人的研究型艺术不同的是,《云下贵州》的田野是通过集体行走来完成的。艺术家们邀请人文社科领域的研究者和写作者组成团队进入包括数据中心、智能工厂、环境监测站和FAST射电望远镜在内的“基础设施”内部。这些集体田野的成果则以观察式报告、创意影像的方式体现。艺术家将此视为一种“知识生产”。这里我们可以看到与《水系计划》相似的是,影像在《云下贵州》项目中并非艺术创作媒介,而是一种与田野有关的调查研究媒介。它参与到整个艺术项目中,研究贵州现场的地质地貌、基础设施与生产关系的更新和数字人文政治。在项目展览《时满时空:深层感应》中,影像和雕塑装置等作品试图通过多层时间感的建构串联起技术、地貌、宇宙与深层意识之间错综复杂的关系。[15]影像在此构成了超越文本之外的另一重话语,记录并且触摸贵州大数据中心基础设施,及其以“新基建”之名为落后贵州的经济腾飞带来的希望。不论是《水系计划》还是《云上贵州》,这些研究型艺术项目都利用影像作为媒介进行创作。不过相较于实验影像艺术,研究型艺术中的影像与其说是一种艺术创作媒介,毋宁说是艺术研究媒介。在这两个项目中,艺术家利用镜头的触感视觉细致入微地呈现基础设施的可感性。这里的镜头是整个项目的参与者,它们与档案、文本、图像等媒介一样共同构成了项目的整体。

《水系避难所》影像截图整个项目糅合了科技艺术、科学技术史、社会学和科幻写作的视角,包含基础设施的走访、展览、委托人写作等一系列分支。[14]但最为出彩的地方就在于它的田野工作。与传统艺术家作为田野调查个人的研究型艺术不同的是,《云下贵州》的田野是通过集体行走来完成的。艺术家们邀请人文社科领域的研究者和写作者组成团队进入包括数据中心、智能工厂、环境监测站和FAST射电望远镜在内的“基础设施”内部。这些集体田野的成果则以观察式报告、创意影像的方式体现。艺术家将此视为一种“知识生产”。这里我们可以看到与《水系计划》相似的是,影像在《云下贵州》项目中并非艺术创作媒介,而是一种与田野有关的调查研究媒介。它参与到整个艺术项目中,研究贵州现场的地质地貌、基础设施与生产关系的更新和数字人文政治。在项目展览《时满时空:深层感应》中,影像和雕塑装置等作品试图通过多层时间感的建构串联起技术、地貌、宇宙与深层意识之间错综复杂的关系。[15]影像在此构成了超越文本之外的另一重话语,记录并且触摸贵州大数据中心基础设施,及其以“新基建”之名为落后贵州的经济腾飞带来的希望。不论是《水系计划》还是《云上贵州》,这些研究型艺术项目都利用影像作为媒介进行创作。不过相较于实验影像艺术,研究型艺术中的影像与其说是一种艺术创作媒介,毋宁说是艺术研究媒介。在这两个项目中,艺术家利用镜头的触感视觉细致入微地呈现基础设施的可感性。这里的镜头是整个项目的参与者,它们与档案、文本、图像等媒介一样共同构成了项目的整体。结语

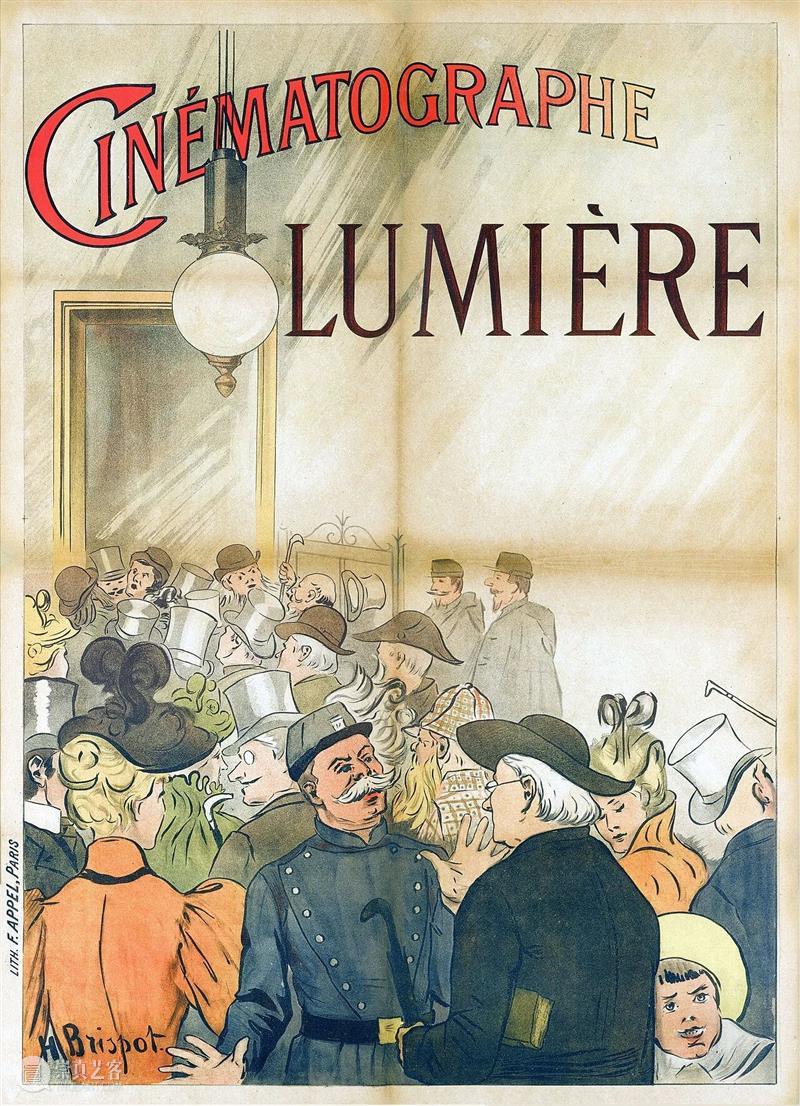

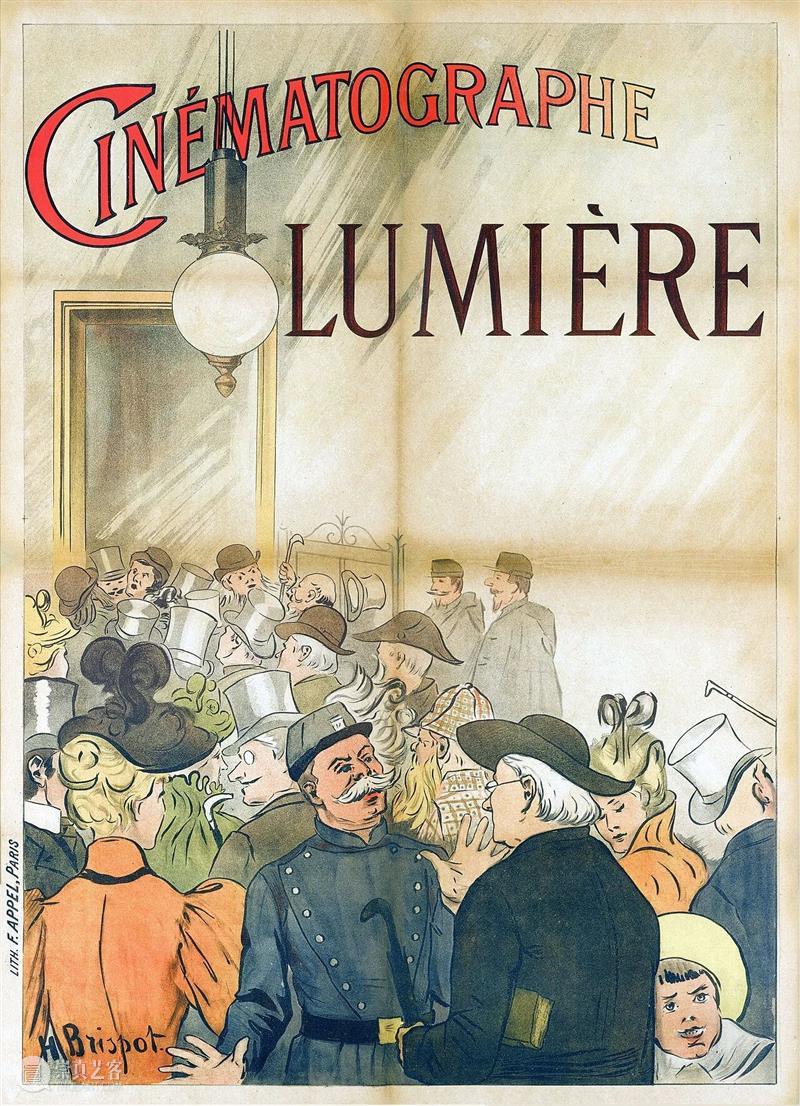

基础设施是社会技术的集合、是概念性问题的场所、是需要社会物质性承认的超—人类的形式。同时,基础设施也经常唤起人类感官的多重具身化感觉,重塑感官方式。它通常是未来美好生活的愿景,但偶尔也是时间的悬置——延期、破坏、暂停、放弃和重置。改革开放40年来,被中国城市化进程兴起推动的基础设施的建设让“中国建设”享誉海内外,大家都纷纷惊叹中国的基建能力和速度。它一方面改变了地方性景观和生态,但另一方面,它也可以影响当地的情感结构。在这样的背景下,居民对地方的认同、集体记忆,以及对未来的期待有何变化?在基础设施建设中这些生发出来的归属感、成就感或失落感如何通过感官的方式被不断重塑?在展现中国基础设施建设的影像作品中,镜头作为一种器官如何触发基础设施的情动张力?劳拉·马科斯的“触感视觉”延展了镜头的性质,让其从一种被动的机械变为了一种能动的器官。作为器官的镜头在电影、实验影像和研究型艺术中再现、再造、参与基础设施建设,它不仅揭示了情动的基础设施的存在,还进一步量绘了这些基础设施的情动张力。镜头下的基础设施是情动的,这里的情动有其双重性:这种情动是基础设施本身的情动,它唤起感官的多重具身化感觉,重塑感官方式;同时,这种情动还是摄影机镜头经过一种触感视觉的加工之后形成的情动。这个过程中镜头成了一种量绘情动的器官。从贾樟柯的《三峡好人》到隋建国的《大提速》,从《羊磴——献给河对岸,山那头的村民》到《水系计划》和《云下贵州》,镜头在这些以基础设施为主题的作品中分别扮演着记录、再造、参与的角色。它们重新量绘了基础设施的可感性。这些镜头下的可感的基础设施重塑人/非人对地方的归宿感、文化的认同感和社会的责任感。也可以说,100多年后人们用镜头重新回答了卢米埃兄弟作品《火车进拉西奥塔站》提出的问题,即电影如何去再现基础设施?为什么要去再现它?镜头作为一种器官如何触发基础设施的情动张力?注释:

[1]《第六次铁路提速后铁路在既有线上将不再提速》,中国新闻网 (新闻网). 2019年10月15日。

[2]隋建国,《大提速”――用时间和空间做影像的雕塑》,中央美术学院官网,2010年1月15日。

[3]《中国交通70年大幅跃升,高速铁路里程世界第一》,中国国家铁路集团有限公司,2019年11月19日。

[4]2006年的中央一号文件《关于推进社会主义新农村建设的若干意见》。

[5]Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Durham: Duke University Press, 2006.

[6][美] 克莱尔·毕晓普著,冯优译,《信息过载:克莱尔·毕晓普谈过多的研究型艺术》,艺术论坛,2023年4月,https://www.artforum.com.cn/print/202304/14497。

[7]水系计划官网,https://ecoartasia.net/CNC/CNC_chi.html.

[8]Ibid.

[9]Ibid.

[10]Ibid.

[11]Ibid.

[12]云下贵州官网,https://temporalstack.com。

[13]Ibid.

[14]Ibid.

[15]《10位于跨学科及媒体艺术领域进行创作的艺术家的12件作品》,艺术与设计,2021年10月29 日,http://m.donnamail.com/article/view/id/56372

作者简介:周彦华,四川美术学院视觉艺术研究院教授,美国亚利桑那大学东亚系外聘教授,重庆“英才计划”青年拔尖人才。主要研究方向为中西方现当代艺术史论;文化多元主义视角下的艺术介入社会史论;技术哲学下的当代艺术理论; 情动、艺术与数字。研究方法涉及: 后结构主义、文化马克思主义、情动理论、技术哲学、后人类理论。本文系教育部人文社科规划基金项目《艺术介入的社会主义审美经验及其中国化问题研究》(项目编号:23YJC760174)的阶段性成果。

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat

L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat 《羊磴,献给河对岸山那头的村民》影像作品封面

《羊磴,献给河对岸山那头的村民》影像作品封面 《水系避难所》影像截图

《水系避难所》影像截图

分享

分享