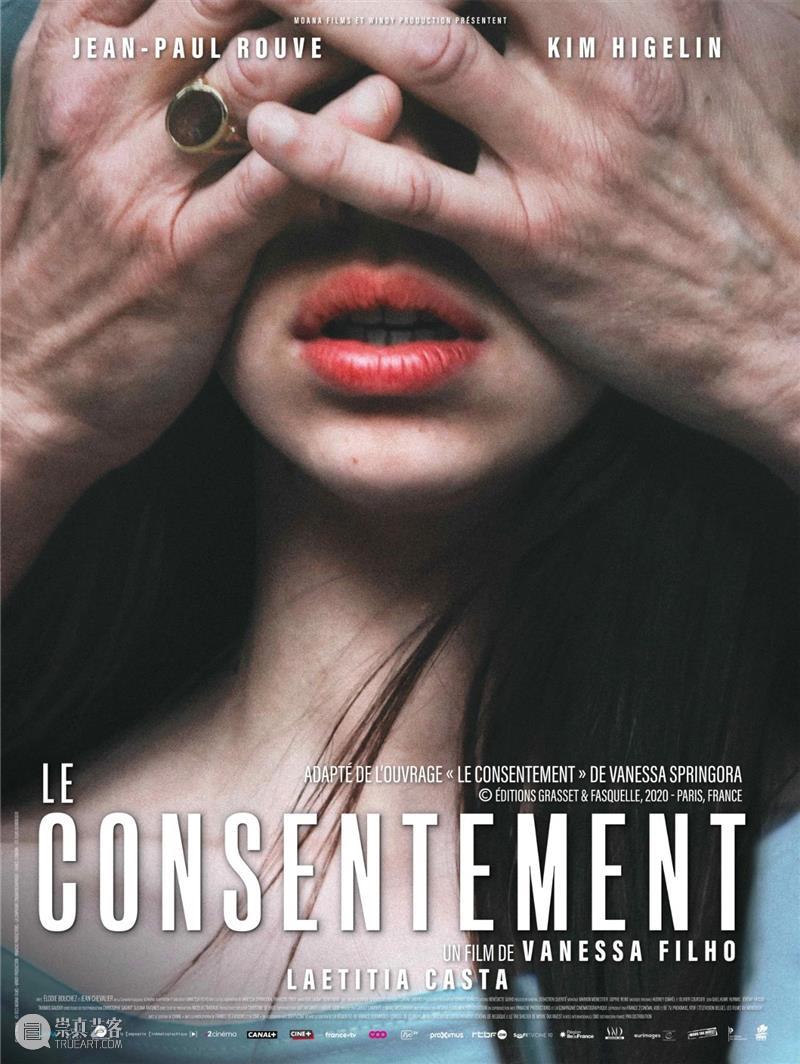

电影《同意》将改编的重点放在一位有社会地位且深谙文学的老男人如何操控幼女的感情上。比如,电影把加布里埃尔写给瓦内莎的书信设置为影像的画外音,以声音的形式表现那些操控话术如何无孔不入地渗透进瓦内莎的生活;或是在加布里埃的房间里安置了很多带有恋童癖色彩的书籍和艺术品,反映出文学艺术作品里不健康的爱情观对幼女产生的心理影响。

尽管任何改编都可以有自己的重点,但电影版的改编却让这个故事失去了应有的深度。

作者凡妮莎在书中提出过一个问题:“当一个人无法否认自己是心甘情愿时,并认为自己也对这个急于利用自己的人产生了欲望时,又怎么能说自己是被虐待的呢?”这个问题是她书写的原因,它指向性犯罪性质的亲密关系里受害者如何讲述自己面对的创伤。

电影《同意》在这方面虽然进行了尝试,却没有深入。原著的叙述重点是剖析幼女堕入犯罪者圈套的原因,并在成长过程中如何实现自救。但电影版却以邪恶被打倒、受害者获得解救作为情节发展的最终走向,而不是女主角的自省、解救和坚韧,这种粗浅的处理使得影片从一部女性题材片沦为了平庸的犯罪片。

对于这场共谋,原著小说有着十分详尽的叙述,一层一层地展示“同意”发生的每一环节中,社会力量为何失灵。但电影却将大多数镜头放在瓦内莎与加布里埃尔的情感发展上,限制了电影对“纵容恋童癖”的结构性问题进行深入探讨。

对于一部具有批判性色彩的电影来说,需要把电影作为社会样本,而非一则故事。只有在呈现角色的暴行之余,追溯“同意”产生的多方面原因,《同意》才能找到它真正的价值:谴责什么也不看、什么也不做、甚至接受它的社会共谋行为。

这让涉及性暴力的影片很容易滑向危险的境地。文学作品始终与真实场面隔着一层,但电影画面太直观了,使得性犯罪题材的性场面很难掌握尺度,即使镜头可以通过调度削弱受害者被“凝视”的意味,但这需要相当出色的导演能力,否则很容易把性场面拍成某种感官刺激,让人质疑它的意图:到底是表现痛苦,还是作为吸引观众的奇观?

电影《同意》也需要面对这个质疑。导演想尽办法让观众保持距离,比如用俯瞰的角度强调侵犯、拍摄镜子、避开敏感部位和选择一具丑陋的老男人肉体……但这类画面过多地呈现,加之有多场戏是女孩主动为之,使得观众的注意力会更多集中在女孩的身体上,造成对受害者的二次剥削。

另外,这种处理方式其实存在一个悖论:如果这个侵犯者的身体并不衰老丑陋,而是汤姆·克鲁斯,在同样的拍摄手法和尺度下,是否观众就不会感到不适,甚至会欣赏俊男美女呢?

性犯罪电影如何展现性场面又不触犯受害者的尊严,这是很多电影创作者试图解决的问题。《杀死紫罗兰》对此做了很好的示范:在讲述女主角遭遇性侵犯时,导演用一个长镜头对准女主角的面部表情,这一场戏既展示了侵犯者的暴力,又规避了观众对受害者身体的凝视。

电影创作是讲诉性犯罪的各种方式中一股不可忽视的力量。电影在还原性暴力和性侵犯的同时,应该保持对受害者的尊重,带领观众把更多的注意力放在性侵犯以及为性侵犯提供温床的社会结构上。正如林奕含在《房思琪的初恋乐园》里所说的那样:任何关于“性”加诸在受害者身上的暴力,都不是由施暴者独立完成的。

把纵容犯罪者的整个社会结构纳入到拷问对象中,创造出更多关于“同意”的叙述,才是该类题材该努力的方向。因为有时候,只有先发出声音,才能打破沉默的共谋。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享