转自公众号:一条艺术

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzk0MTI4MDg1MQ==&mid=2247715220&idx=1&sn=cd75dc3fe480c9e6963762c4efc8e3e0

艺术家张培力,被誉为“中国录像艺术之父”,也是第一位作品被MoMA收藏的中国录像艺术家。但他创作的媒介,远不仅限于影像。不管是传统架上绘画、雕塑,还是装置、影像、声音、行为、新媒体……40年来,他对艺术创作的边界不断试验、探索,但始终不变的,是他对自我的“解剖”。

2024年8月24日,泰康美术馆的张培力大型个展“2011.4.27—长期”开幕,第一次以艺术家的身体、身份与个人经验为主要线索,呈现了他从1984年至今的30余件/组作品。

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

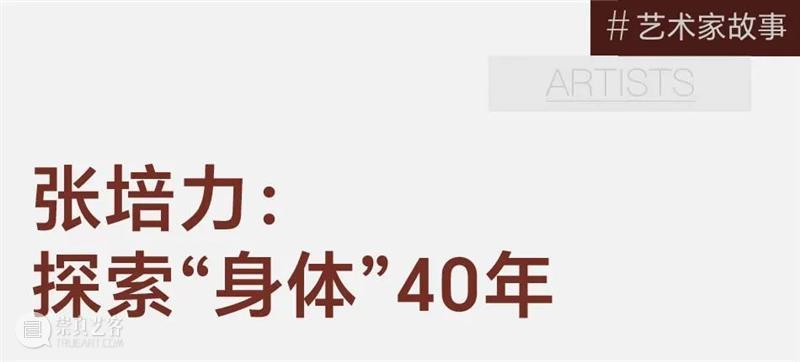

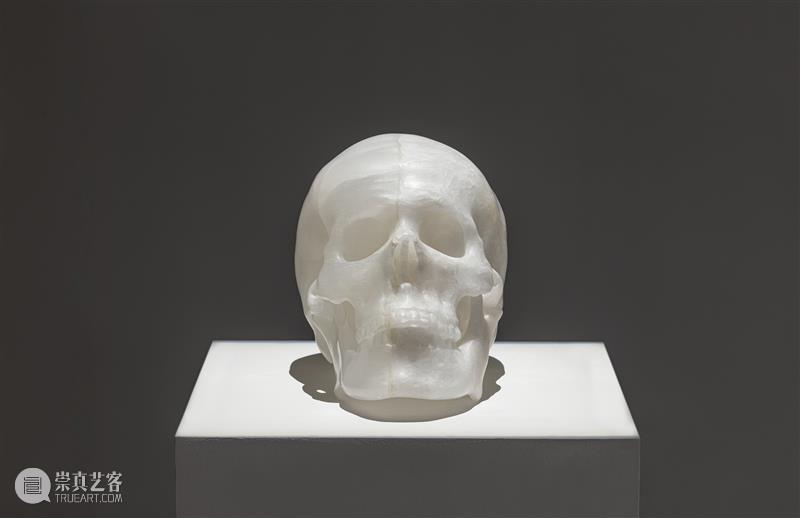

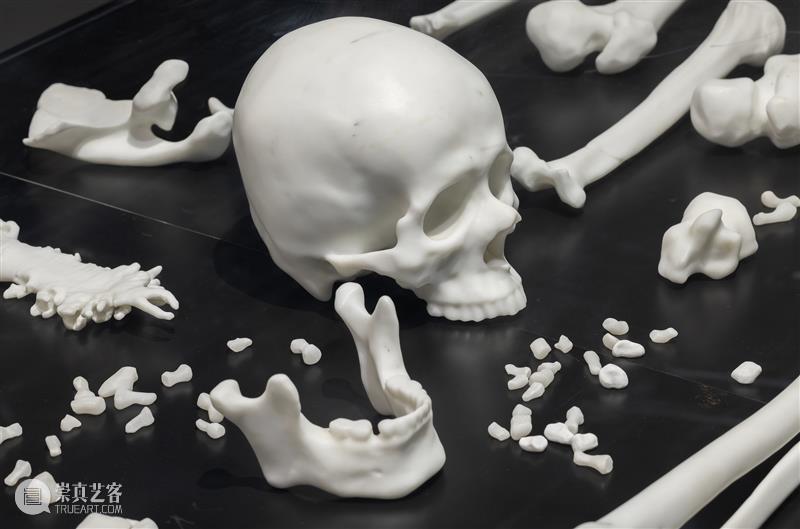

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024从他的80年代的成名作“手套画”,到第一件震惊中国艺术界的影像作品《30×30》,再到新作中用石膏、玛瑙、水晶等坚硬永久的材料再现自己身体的骨血器官,我们似乎从展览中看到了一个完整的“张培力”,又似乎只看到了一个拼凑出的“人”。

8月,我们来到杭州转塘,和刚从北京布展完成回家的张培力,在他的工作室里,聊了聊这次展览和这些年的创作与生活。

点击购票????

张培力位于杭州转塘的工作室见张培力的那天,杭州高温39度,立秋之后的阳光依旧刺眼。一走进他的工作室便是漆黑,黑暗中,他的一批影像作品在地上、墙上发着光。往里去,是一个同样放置着影像装置的白色空间。再往里走,就到了一个同样是暗室,但开着盏晕黄台灯的茶室,张培力穿着黑色的T恤坐在沙发上,桌上是已经泡好的岩茶。初一见他,他先是对我们抛出了一连串问题,由此可见他作为艺术家对人对事的态度——永远充满好奇,怀抱热忱。

张培力位于杭州转塘的工作室见张培力的那天,杭州高温39度,立秋之后的阳光依旧刺眼。一走进他的工作室便是漆黑,黑暗中,他的一批影像作品在地上、墙上发着光。往里去,是一个同样放置着影像装置的白色空间。再往里走,就到了一个同样是暗室,但开着盏晕黄台灯的茶室,张培力穿着黑色的T恤坐在沙发上,桌上是已经泡好的岩茶。初一见他,他先是对我们抛出了一连串问题,由此可见他作为艺术家对人对事的态度——永远充满好奇,怀抱热忱。 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024他告诉我们,这次展览打破了时间线性的叙事,完全以“我”作为主要线索,将过去和现在的作品以这样一种方式并置,在以前是从未有过的。展览里面这种自我的呈现是两种维度的,一为社会身份、精神上的解剖,二为身体、肉身上物理的解剖。“放在以前,人活着的时候,是没办法自我解剖的,你一解剖人不就没了吗?但是现在的医学技术已经可以做到精确扫描人体每一个器官,每一根骨头的参数,把不可视的东西变成了我们真实可以触摸的东西。”

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024他告诉我们,这次展览打破了时间线性的叙事,完全以“我”作为主要线索,将过去和现在的作品以这样一种方式并置,在以前是从未有过的。展览里面这种自我的呈现是两种维度的,一为社会身份、精神上的解剖,二为身体、肉身上物理的解剖。“放在以前,人活着的时候,是没办法自我解剖的,你一解剖人不就没了吗?但是现在的医学技术已经可以做到精确扫描人体每一个器官,每一根骨头的参数,把不可视的东西变成了我们真实可以触摸的东西。”张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

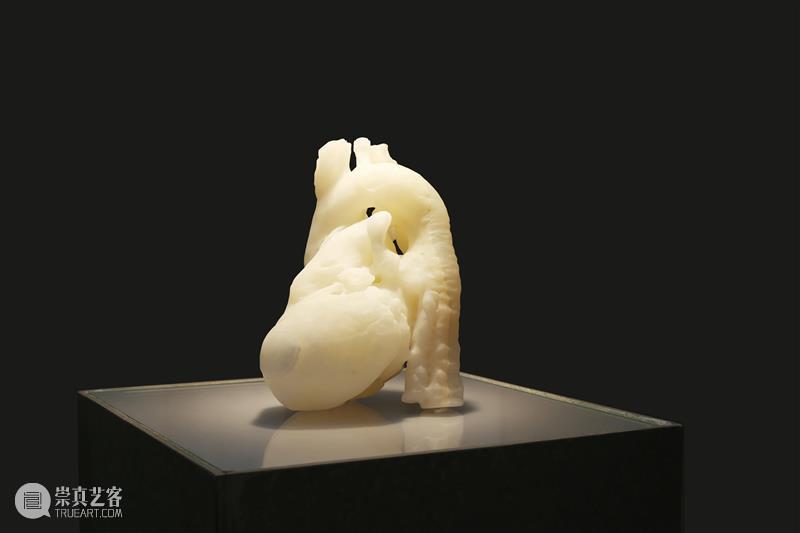

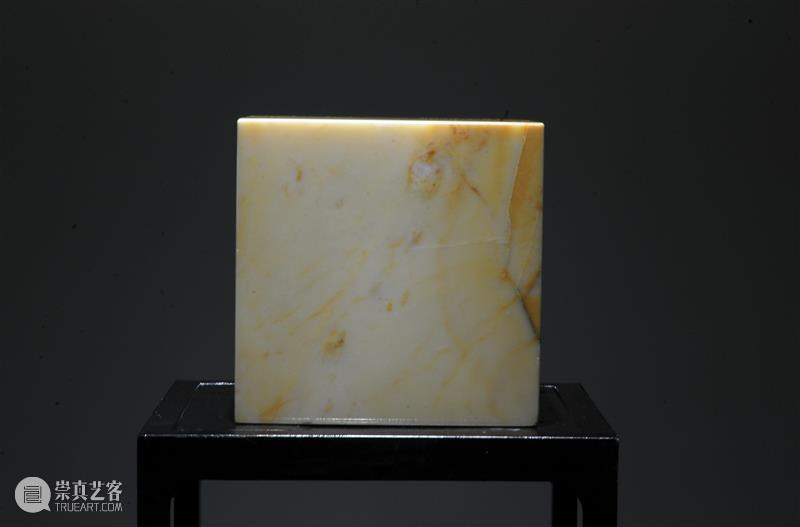

张培力,《19-O002 玛瑙心脏》,2019

张培力,《19-O002 玛瑙心脏》,2019

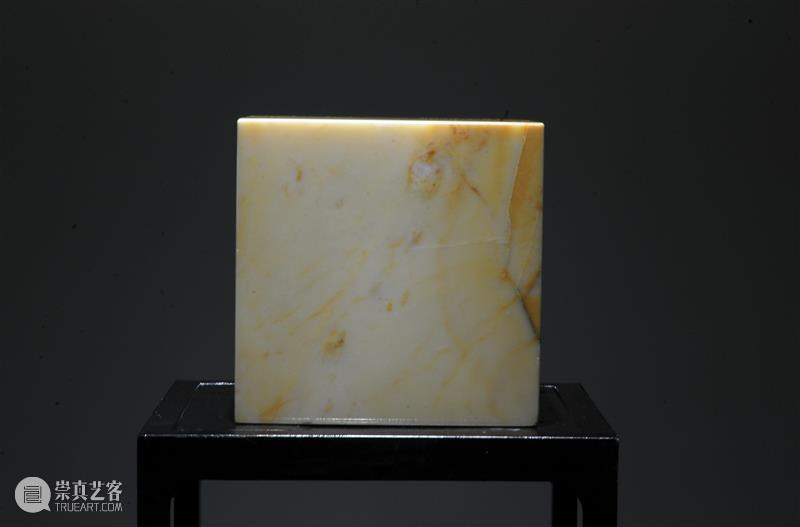

这次展览的最新作品系列是张培力把自己身体的数据,用陶瓷、树脂、洞石、玛瑙、白色大理石等等变成了某种非常精准度的头骨、肺部、心脏模型。“我创作的时候首先想到的是数据的转换。数据意味着什么?就是每个人的个体身份已经不重要了,大家基本上是在一个透明或者半透明的状态。”张培力告诉我们,精确的、抹不去的数据,已经成为了我们时代印迹的一部分。 张培力,《脂肪总量》,2019

张培力,《脂肪总量》,2019?泰康收藏 TAIKANG COLLECTION

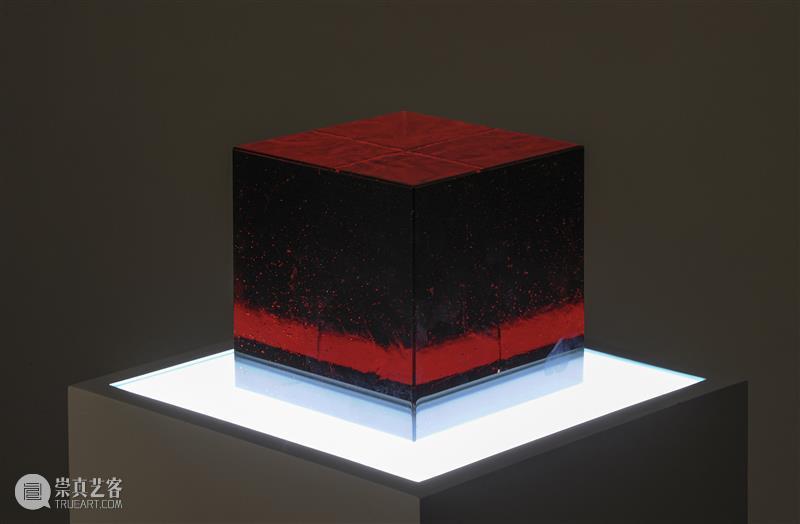

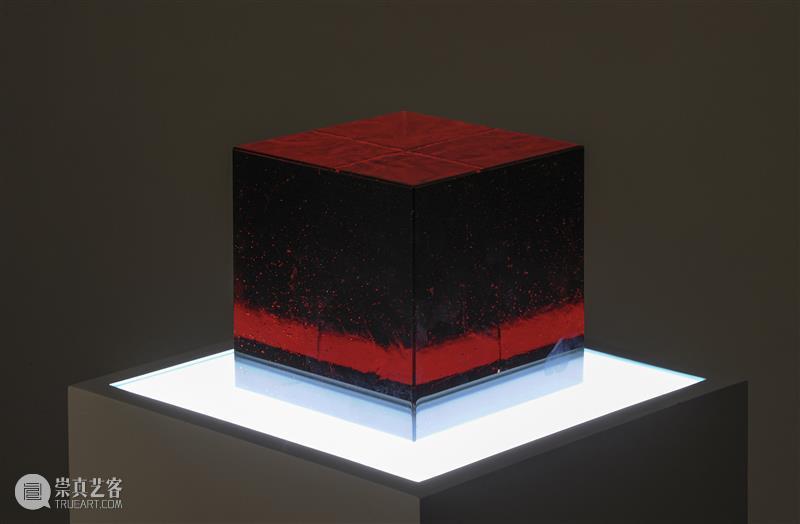

张培力,《血液总量》,2019

张培力,《血液总量》,2019

甚至连血液、脂肪都被他用具象化的体积呈现了出来。这一整个系列的作品与张培力用自己的身体数据编码打印而来的窗帘装置《关于肺、胆囊、胆总管、动脉血管、肺动脉血管、肺结节的数据》共同在展览中并置,所表现的是一种双重的存在——于现实中,于纸面上。“我一直是对新的可能性比较好奇,我父亲和母亲都在医院工作,从小接触到的都是人体解剖什么的,我自己高中毕业以后在我父亲工作的医学院画过几年的解剖教学图。”张培力说。 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024在这一系列“身体器官”的制作过程中,张培力也开始思绪万千。“我看到现在这种如此先进的技术,就会想到如果我父母在世的时候,我能把他们的一根骨头或者是心脏的数据扫描出来,做成一个像这样的雕塑,也许现在对我来说,还会是一种安慰,但这世上没有如果,早十几年,根本达不到我们现在的技术。”张培力说罢弯了弯嘴角。

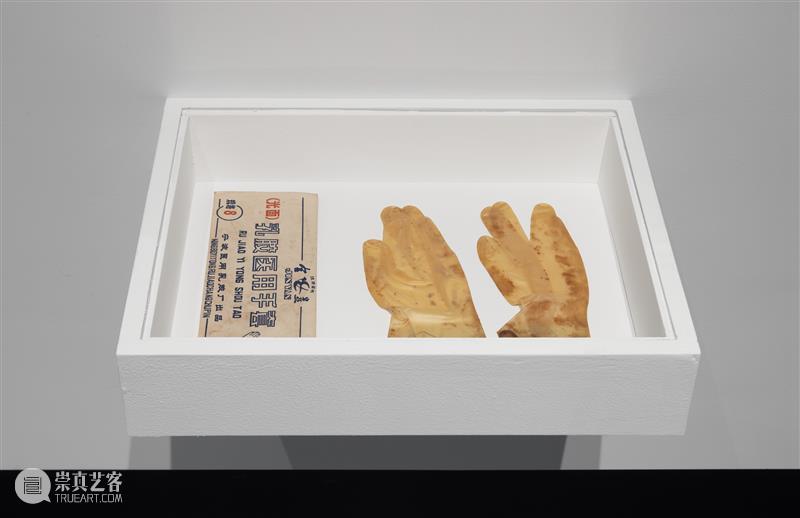

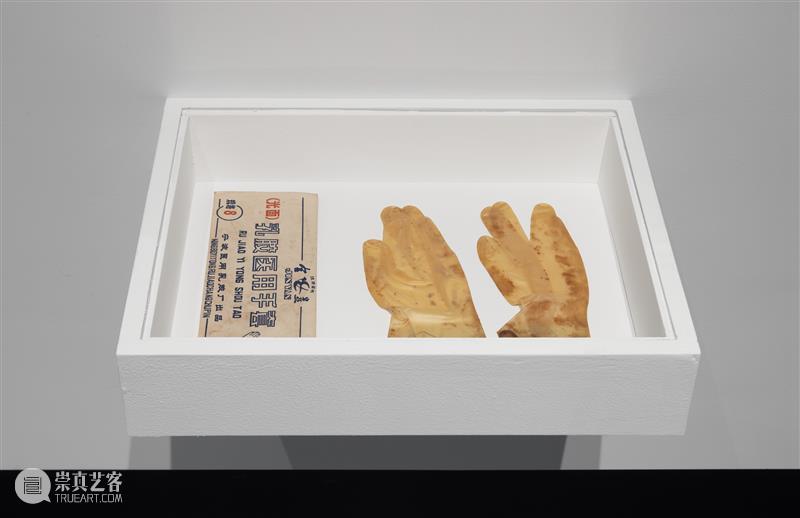

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024在这一系列“身体器官”的制作过程中,张培力也开始思绪万千。“我看到现在这种如此先进的技术,就会想到如果我父母在世的时候,我能把他们的一根骨头或者是心脏的数据扫描出来,做成一个像这样的雕塑,也许现在对我来说,还会是一种安慰,但这世上没有如果,早十几年,根本达不到我们现在的技术。”张培力说罢弯了弯嘴角。 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024同样与张培力成长过程中对医院记忆有关的作品,是他1980年代的代表作《X?》系列——“手套画”。很多人认为手套的意象一定与他童年经常见到的医用橡胶手套有关。张培力说其实最初的灵感很难用完全具体的事物框定,它可以与医院有关,可以与外部环境有关,甚至可以与社会隐喻有关。“对艺术家来说,整个创作的过程中,你就是一个经验的搅拌机,从容器里出来的东西是你所有经验和遭遇的总和,而且充满了随机性和不确定性。”

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024同样与张培力成长过程中对医院记忆有关的作品,是他1980年代的代表作《X?》系列——“手套画”。很多人认为手套的意象一定与他童年经常见到的医用橡胶手套有关。张培力说其实最初的灵感很难用完全具体的事物框定,它可以与医院有关,可以与外部环境有关,甚至可以与社会隐喻有关。“对艺术家来说,整个创作的过程中,你就是一个经验的搅拌机,从容器里出来的东西是你所有经验和遭遇的总和,而且充满了随机性和不确定性。” 张培力,《X?》, 1987

张培力,《X?》, 1987

他也从来不会特地去告诉观众应该看什么,应该怎么看。“我觉得一张画应该是说不清楚的,我觉得观众怎么看都可以,也都对,绘画不是在复述一种经验,而是让你有一种体验。”艺术家原计划创作100张不同的“手套画”,最终完成了大概四分之一。当我们问到为什么没有画完原定的100张,张培力非常实诚地笑着说:“太累了,画不下去了,同一种形式,太多重复会让自己也有些疲倦。”

点击购票????

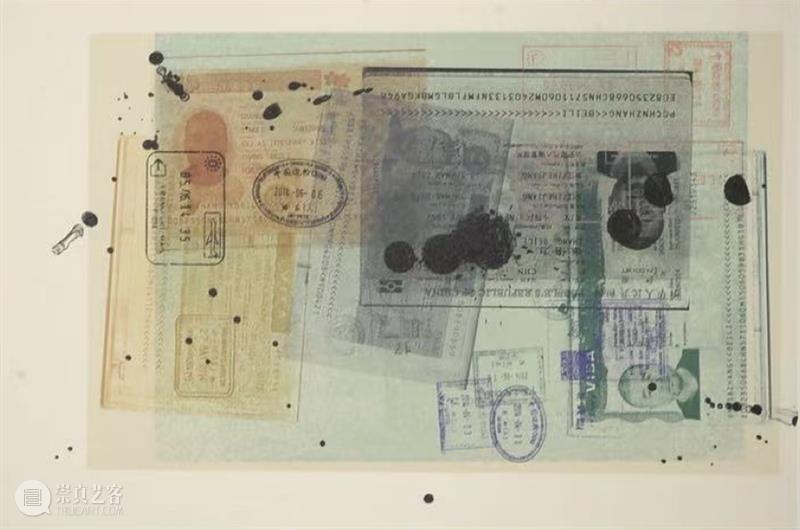

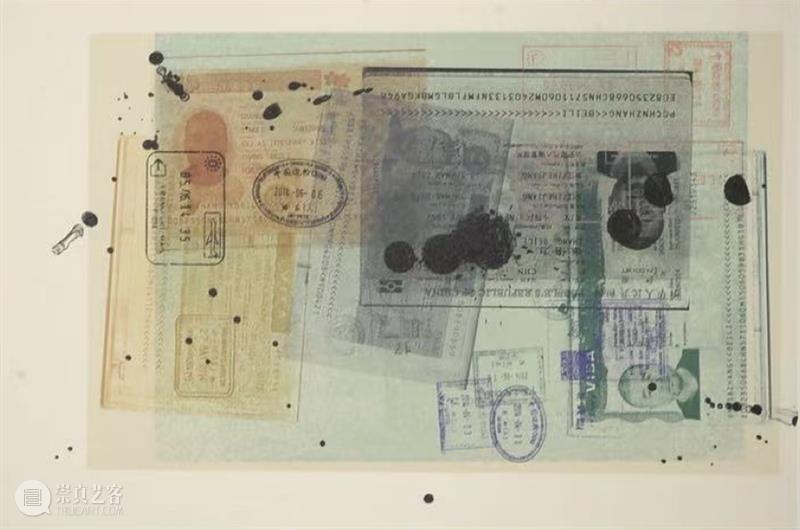

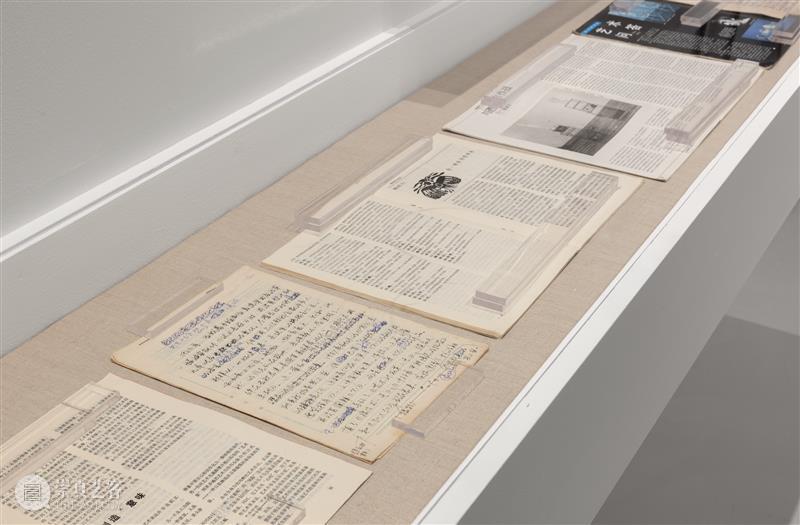

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024在展览现场,我们能看到张培力把自己的身份证、护照等文件,放大后大喇喇地被挂在美术馆墙面上,所有基于他社会身份的最重要信息,就这样直观、赤裸地展现给所有人。对于艺术家来说,这只是他对身份的另一种探索的方式。也正因如此,我们发现了展题“2011.4.27—长期”实际上是张培力身份证的有效期限。让观众不禁会心一笑——题目简单明了,与艺术家的身份有关系。“2011年—长期,代表的是什么?‘2011年’肯定是因为我前面的那一张身份证弄丢了,我只能选择重新做一张。那‘长期’就代表我做这张身份证的时候已经超过一定年龄了,年纪小的可能需要10年一换,像我这样到了一定年纪,官方就觉得没有需求让你再换了。”张培力这样解释。实际上,人在60岁到80岁之间,样貌依旧会有很多变化,但为什么社会觉得人到老了就不必再换?这其间关于衰老与人的价值相关的社会思维,实际上非常耐人寻味,也许正是张培力希望留给观众的问题。

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024在展览现场,我们能看到张培力把自己的身份证、护照等文件,放大后大喇喇地被挂在美术馆墙面上,所有基于他社会身份的最重要信息,就这样直观、赤裸地展现给所有人。对于艺术家来说,这只是他对身份的另一种探索的方式。也正因如此,我们发现了展题“2011.4.27—长期”实际上是张培力身份证的有效期限。让观众不禁会心一笑——题目简单明了,与艺术家的身份有关系。“2011年—长期,代表的是什么?‘2011年’肯定是因为我前面的那一张身份证弄丢了,我只能选择重新做一张。那‘长期’就代表我做这张身份证的时候已经超过一定年龄了,年纪小的可能需要10年一换,像我这样到了一定年纪,官方就觉得没有需求让你再换了。”张培力这样解释。实际上,人在60岁到80岁之间,样貌依旧会有很多变化,但为什么社会觉得人到老了就不必再换?这其间关于衰老与人的价值相关的社会思维,实际上非常耐人寻味,也许正是张培力希望留给观众的问题。

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力,《护照和签注》,2014

张培力,《护照和签注》,2014?泰康收藏 TAIKANG COLLECTION

我们的另一个发现,是身份证上的姓名是“张倍力”,并不是我们熟知的“张培力”。一开始,很多观众以为这是艺术家与大家开的一个小玩笑。但实际上,“倍力”确实是艺术家的本名。“这个名字其实是我父亲给我起的,寓意是‘加倍努力’,非常有1950年代那阵子的时代氛围。上小学的时候,不知道是从谁开始,叫错了我的名字,成了‘培力’。但慢慢地,老师同学都喊我‘培力’,就没有人叫我的本名‘倍力’了。” 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024他说,之所以错误的名字会延续这么久,也是由于小时候家中的长辈都用家乡话话叫他小名——“béibéi”,这样的读音并听不出“培”与“倍”的区别。我们问他,叫错这么多年,难道没有想过改名字?张培力笑着解释,“当然想过,当时还和我的父亲提过,但他看起来不大开心的样子,所以也就不了了之了。”如今看来,这还成就了他的这件作品中关于人“身份”的误读与多重性的讨论。张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024从谈话里,我们不难看出,尽管张培力的作品大多先锋、硬核、深刻,甚至是破坏性和暴力的,但他本人的内心是柔软而敏感的,说到动情处,往往会有停顿。而这种停顿我们看来,是一种极恰当的“留白”。这种说话的风格,与艺术家的创作手法在底层逻辑上许是相通的。40年来,他的创作从来都不是说得非常透彻的故事,而是点到为止,给人以空间解读。

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024他说,之所以错误的名字会延续这么久,也是由于小时候家中的长辈都用家乡话话叫他小名——“béibéi”,这样的读音并听不出“培”与“倍”的区别。我们问他,叫错这么多年,难道没有想过改名字?张培力笑着解释,“当然想过,当时还和我的父亲提过,但他看起来不大开心的样子,所以也就不了了之了。”如今看来,这还成就了他的这件作品中关于人“身份”的误读与多重性的讨论。张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024从谈话里,我们不难看出,尽管张培力的作品大多先锋、硬核、深刻,甚至是破坏性和暴力的,但他本人的内心是柔软而敏感的,说到动情处,往往会有停顿。而这种停顿我们看来,是一种极恰当的“留白”。这种说话的风格,与艺术家的创作手法在底层逻辑上许是相通的。40年来,他的创作从来都不是说得非常透彻的故事,而是点到为止,给人以空间解读。

点击购票????

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

很多人曾经问张培力,哪件具体的作品应该怎样解释。张培力坦言,“我自己也解释不了,我也不期待别人会有一个非常完整、全面的解释,我觉得也没有必要,观众想要怎么看,都可以。”他于职业生涯的早期(1980年代)创作了大量的绘画,而后到了90年代初期,是绘画与摄影、影像、综合材料装置以及行为交替进行。到了90年代后期,绘画基本不再出现。 张培力, 《30x30》, 1988 展览中最为著名的影像之一,是艺术家1988年的作品《30×30》。在这里,手套的意象再次出现。他本人戴着橡胶手套,将一块30cm乘以30cm的镜子摔碎,用502胶水粘合,然后再摔碎,再粘合,如此重复,持续180分钟。张培力也许更愿意称这件作品为“社会实验”,因为他测试了观众耐心的边界,也挑战了他们对艺术边界的看法。

张培力, 《30x30》, 1988 展览中最为著名的影像之一,是艺术家1988年的作品《30×30》。在这里,手套的意象再次出现。他本人戴着橡胶手套,将一块30cm乘以30cm的镜子摔碎,用502胶水粘合,然后再摔碎,再粘合,如此重复,持续180分钟。张培力也许更愿意称这件作品为“社会实验”,因为他测试了观众耐心的边界,也挑战了他们对艺术边界的看法。

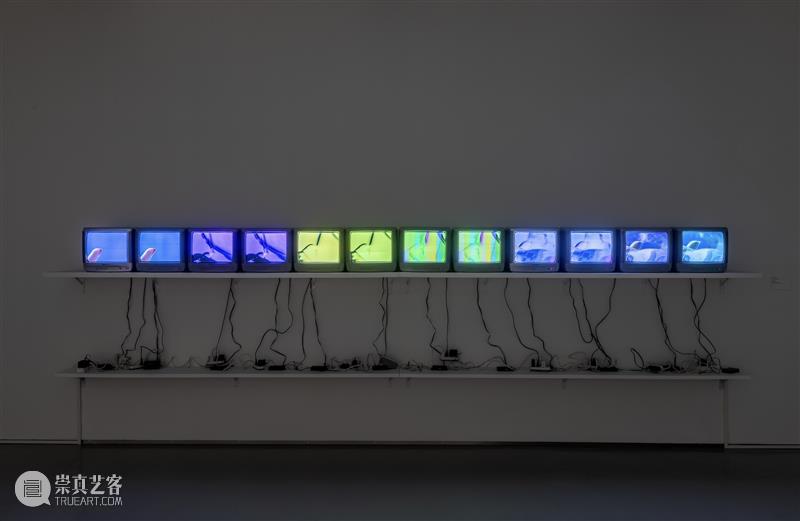

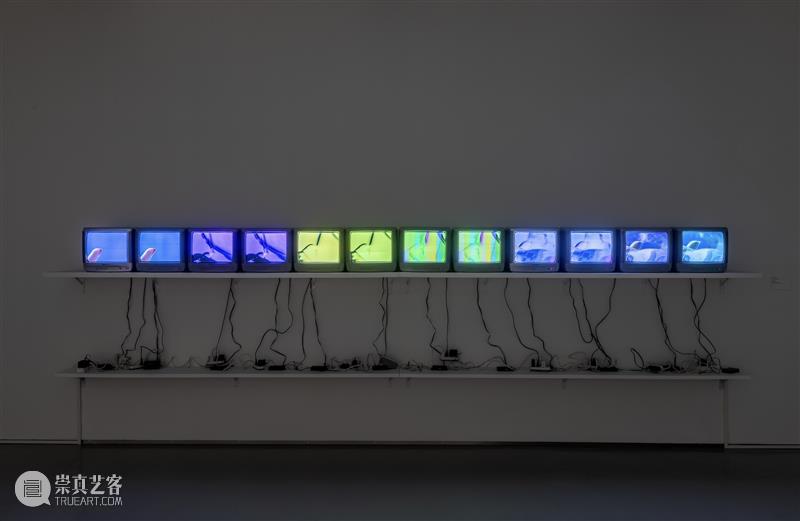

张培力,《(卫)字3号》 ,1991在90年代,张培力创作了相当数量且经常给予艺术圈“重拳”的影像作品,收获了“中国影像艺术之父”这个在大众认知中极高的头衔。而到了90年代的后期至2000年初,他不再自己拍摄影像,而是逐渐采用现成影像,比如一些老电影,来进行组合与重置。他对影像始终的偏爱,也源于他幼时喜爱老电影的视觉经验。“小时候因为身体不好,总是呆在家里,所以就喜欢上了,也没有什么理由。就跟你喜欢一个人一样,真喜欢了,是没有理由的。不喜欢才需要找很多理由,人长得太矮,长得太丑,家里没钱,都是理由。”

张培力,《(卫)字3号》 ,1991在90年代,张培力创作了相当数量且经常给予艺术圈“重拳”的影像作品,收获了“中国影像艺术之父”这个在大众认知中极高的头衔。而到了90年代的后期至2000年初,他不再自己拍摄影像,而是逐渐采用现成影像,比如一些老电影,来进行组合与重置。他对影像始终的偏爱,也源于他幼时喜爱老电影的视觉经验。“小时候因为身体不好,总是呆在家里,所以就喜欢上了,也没有什么理由。就跟你喜欢一个人一样,真喜欢了,是没有理由的。不喜欢才需要找很多理由,人长得太矮,长得太丑,家里没钱,都是理由。”2010年之后至今,由于技术的革新,他的作品体量逐渐变得更大,开始将影像与机械装置等混合媒介组装在一起。

张培力 ,《密码》, 2019

张培力 ,《密码》, 2019

“对于这种创作的各种可能性,我是比较有好奇心的一个人。而且我对于自己认为已经相对熟悉的创作方式会感到厌倦,所以才会不断地切换媒介,寻求新鲜感和新的艺术语言。”张培力说。但尝试新的事物,就不可避免地会存在太多的不确定与不可控。

池社“最后期限”展览现场,2024,摄影:张宏就比如今年6月,他在上海西岸画廊被要求集体迁出之前的4天,于池社做的“最后期限”项目。他本来试图用蓝色的氧气瓶装置,在最后一声轰隆巨响中,将墙壁凿穿,也意味着西岸这个艺术聚落在10年之后的落幕,但在最后没能完全实现他要的效果。“这些都是痛苦,也是我工作最大的乐趣所在。就像一个人进了赌场,他能赢,但是也会输。有些想法你是能落地的,有些想法是再怎么努力也没法实现的。”

池社“最后期限”展览现场,2024,摄影:张宏就比如今年6月,他在上海西岸画廊被要求集体迁出之前的4天,于池社做的“最后期限”项目。他本来试图用蓝色的氧气瓶装置,在最后一声轰隆巨响中,将墙壁凿穿,也意味着西岸这个艺术聚落在10年之后的落幕,但在最后没能完全实现他要的效果。“这些都是痛苦,也是我工作最大的乐趣所在。就像一个人进了赌场,他能赢,但是也会输。有些想法你是能落地的,有些想法是再怎么努力也没法实现的。” 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024回到这次的“2011.4.27—长期”展览,尽管在我们看来,艺术家关于“身份”的脉络已经非常完整。他自己依然觉得有些遗憾。“其实原来的计划是想从香港的M+博物馆借一些我的作品,但是后来没成功。“还有一件作品,是我1987年画的两把白色的口腔治疗椅,我是真的特别希望能展出这件作品,但是它在一位美国藏家的手里,也联系不上他。”

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024回到这次的“2011.4.27—长期”展览,尽管在我们看来,艺术家关于“身份”的脉络已经非常完整。他自己依然觉得有些遗憾。“其实原来的计划是想从香港的M+博物馆借一些我的作品,但是后来没成功。“还有一件作品,是我1987年画的两把白色的口腔治疗椅,我是真的特别希望能展出这件作品,但是它在一位美国藏家的手里,也联系不上他。” 张培力,《X?-口腔治疗椅》,1987

张培力,《X?-口腔治疗椅》,1987

80年代末,浙江美院(现国美)举办了一个油画邀请展,张培力的这张画在展览中一经展出,就被美国的藏家买走,自此,他再也没有见过那件作品。

“你要知道,艺术家总是会对自己满意的作品念念不忘的,想了这么多年了。”张培力感慨道。 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024聊到最后,张培力说起晚上要和朋友们聚会的安排。我们便顺口问了问杭州的艺术氛围。

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024聊到最后,张培力说起晚上要和朋友们聚会的安排。我们便顺口问了问杭州的艺术氛围。“我觉得杭州的艺术家之间亲密的那种交流,就像20世纪那时候在巴黎蒙马特高地的那群艺术家,大家吃饭、喝酒,谈天说地,这在北京,在上海都已经不多见了,但我一直觉得,这才是艺术生发该有的样子。”

摄影师:杨灏

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力位于杭州转塘的工作室

张培力位于杭州转塘的工作室

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力,《19-O002 玛瑙心脏》,2019

张培力,《19-O002 玛瑙心脏》,2019 张培力,《脂肪总量》,2019

张培力,《脂肪总量》,2019 张培力,《血液总量》,2019

张培力,《血液总量》,2019

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024 张培力,《X?》, 1987

张培力,《X?》, 1987 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024 张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024 张培力,《护照和签注》,2014

张培力,《护照和签注》,2014

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024 张培力, 《30x30》, 1988

张培力, 《30x30》, 1988

张培力,《(卫)字3号》 ,1991

张培力,《(卫)字3号》 ,1991 张培力 ,《密码》, 2019

张培力 ,《密码》, 2019

池社“最后期限”展览现场,2024,摄影:张宏

池社“最后期限”展览现场,2024,摄影:张宏

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024 张培力,《X?-口腔治疗椅》,1987

张培力,《X?-口腔治疗椅》,1987

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

张培力个展“2011.4.27—长期”展览现场,北京泰康美术馆,2024

分享

分享