转自公众号:Art Ba Ba

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2MDU5MTI2Nw==&mid=2247521602&idx=1&sn=0c21b2f35a568b97a2006d44a5165874

?

观点

“野蛮人写诗”

ASE基金会

林天苗,《i-情》(局部),2024

纸质,560 × 215 cm2(84条幅)

图片致谢ASE基金会

参展艺术家们一方面拒绝某种艺术或某种文化内部的范式以及惯例,另一方面又和这些艺术或是文化站在一起,重新考虑它们同别的艺术、别的社会领域之间新的相互作用关系。

撰文 / TL

编辑 / Art-Ba-Ba办公室

图片致谢艺术家以及ASE基金会

ASE基金会的展览“野蛮人写诗”给人留下的第一印象可能是一种强烈的“跨越性”:通常被视为阅读和书写媒介的文字、文本,在展览的20位/组中国当代艺术家的作品中更多被转换至视觉的或是观念的层面产生效果,因此是跨媒介的;而从跨学科的意义上讲,展览中的作品也的确大都站在不同艺术门类之间的模糊地带上,例如书法与行为之间,文学与视觉装置之间,等等。

“野蛮人写诗”展览现场

2024年4月12日至10月11日

图片致谢ASE基金会

不过,人们同时也能感受到一种比“跨越”更强硬、更不由分说的气质:展览中的作品相比起跨越性地采用、引用,更接近“野蛮”地征用、挪用某种文化或是艺术中的语言和文字,从而使其脱离本来的性质。因此,展览也可以被描述为“摧毁性”的:艺术家一方面拒绝某种艺术 (比如诗歌、书法,甚至当代艺术自身) 或是某种文化 (比如汉字文化、印刷文化) 内部的范式以及惯例,另一方面又和那些艺术或是文化站在一起,重新考虑它们向外的,同别的艺术、别的社会领域之间的新的相互作用关系。换言之,他们摧毁一门艺术、一种文化,但又亲力亲为地重建它们。

展览因此完全是当代艺术语境内的:所谓的“野蛮”可以被理解为经典前卫观念“攻击艺术体制,并将生活作为整体革命化”1的一个譬喻。但同时,即使站在当代艺术之外的立场上 (比如文学) ,展览的意图也依旧成立。希尼、史蒂文斯等诗人曾概括:一首好诗的使命在于成为它自己。这解释了如果将这些作品理解为诗歌,那它们为何在材料、形式上如此具有突破性:“野蛮诗人”信任的只有强烈的诗意 (机智、雄辩、讽喻、优美,等等) ,而任何现存的诗意形式都会被怀疑。

从左至右:艺术家于宙、杨振中、黄渊青、陶辉,策展人徐震,出品人张琼,艺术家赵玉、施勇、何岸

图片致谢ASE基金会

①

?

体制的纠缠

?

在几件从创作的形式或是意图上就与某种文学性相关的作品中,我们能看见艺术的自律体制,明晰的定义、边界是如何被当代艺术家打破的。在这些作品中,原本诉诸文本形式的文学的叙述、抒情,被部分转移到了视觉、观念或是现成品上,但作品仍旧获得了某种“文学性”,并且,其成立恰恰依赖于一门艺术与其他艺术、一种感性与其他感性的纠缠不清。

何岸,《风轻似小偷》,2014

LED灯箱,尺寸可变

“野蛮人写诗”展览现场,ASE基金会

2024年4月12日至10月11日

图片致谢ASE基金会

何岸的《风轻似小偷》 (2014) 起源自摇滚歌手尼克·凯夫《Where the Wild Roses Grow》中的歌词“wind light as a thief”。艺术家利用从城市招牌拆下的霓虹灯零件,视觉转译了这首描写了一件真实的爱情谋杀案的歌曲。作品的材料来自艺术家与他人伙同的“搜刮”和“偷盗”,而在视觉层面上,艺术家令人玩味地镜像了部分的笔画部首,并对许多灯件的暗面和亮面进行了颠倒。作品因而呈现出一种底层阶级特有的复杂的粗暴感。

在何岸的自述中,自己从尼克·凯夫歌曲中感受到了一种令人着迷的“文学性”,从而创作了这件作品。我们或许会将所谓的文学性初步理解为“风轻似小偷”这一譬喻中的哀愁、隽永,然而,如果愿意细想,真要为“风轻似小偷”以及它背后的那场爱情谋杀案创作文学,其结果即使不是摇滚歌词,也是雷蒙德·钱德勒那样的硬汉派推理小说或是《青春残酷物语》 (1960) 那样的由青年人导演的日本新浪潮电影。在这个意义上,何岸基于自身立场的对歌词的引申产生的底层的粗暴感其实同样一直存在于尼克·凯夫的譬喻之中,尽管材料不同,但何岸始终是秉持“本真”的原则,将粗暴的诗意或文学性从原本的文本形式中转换了出来。

陈哲,《关于891次黄昏心灵活动的百科全书》,2017-2020

印金皮面书、文稿、声音,书:25.8 × 36.8 × 4.4 cm;声音:8分,循环播放

图片由艺术家和空白空间惠允

与之类似的例子还有陈哲。艺术家自幼便对人在黄昏时段产生的恍惚情绪着迷,她借用李商隐的名句“向晚意不适”来描述这一感受。在《关于891次黄昏心灵活动的百科全书》 (2017-2020) 中,她在一本伪书式的百科全书中,编纂了自己有关黄昏的梦呓式的、或医学分析式的语句。作品徘徊在一本正经和荒谬的边界上,不过,就和千年前晚唐的李商隐最终将个人的“意不适”转移到了广大的“夕阳无限好,只是近黄昏”中,陈哲的作品也暗含一种将一切的衰弱接收下来的“沉郁”的诗性。有趣的是,艺术家是通过对百科全书“体例”的套用,而非诗人那样用“意象”或是“韵律”来使作品成立的:西方的百科全书源起自18世纪的法国唯物论者,其根底是一种“将全部事物收编理性”的决心。

沈莘,《四条道》,2021

网页,尺寸可变

图片由没顶画廊及艺术家惠允

②

?

文本的变质

?

在何岸和陈哲那里,作品诞生于当代艺术语言对文学的转译,而在林天苗、吴山专、陆平原、刘成瑞那里,二者的地位则反了过来:作品依然保留文学或是文本的样貌,但因为被以某种方式置入展览,反倒与一般意义上的文学、文本区分开来,称之为文本在当代艺术现场的变质也不为过。

陆平原,《沙滩》《未来未来》《盗仙草》《蓝色小屋》《画表》《海之蓝》《一步一个脚印》《缝隙》,2013至今

纸张,尺寸可变

“野蛮人写诗”展览现场,ASE基金会

2024年4月12日至10月11日

图片致谢ASE基金会

陆平原的《盗仙草》《缝隙》《沙滩》等“故事”作品,迷人之处在于艺术家在虚构性和真实性相结合处所保持的一种“生硬”。故事的虚构程式人尽皆知为假,却又的确涉及了真实的生活 (文明社会生活、艺术圈生活) ,从而显示出种种滑稽。另一方面,这种“生硬”还来自于“故事”文本在艺术现场出现时的现成品性质,在早期的展览中,这一性质体现为文本上方两只煞有介事的蓝手,而在“野蛮人写诗”中,则是通过与真实书籍、文献的交错摆放来实现的。

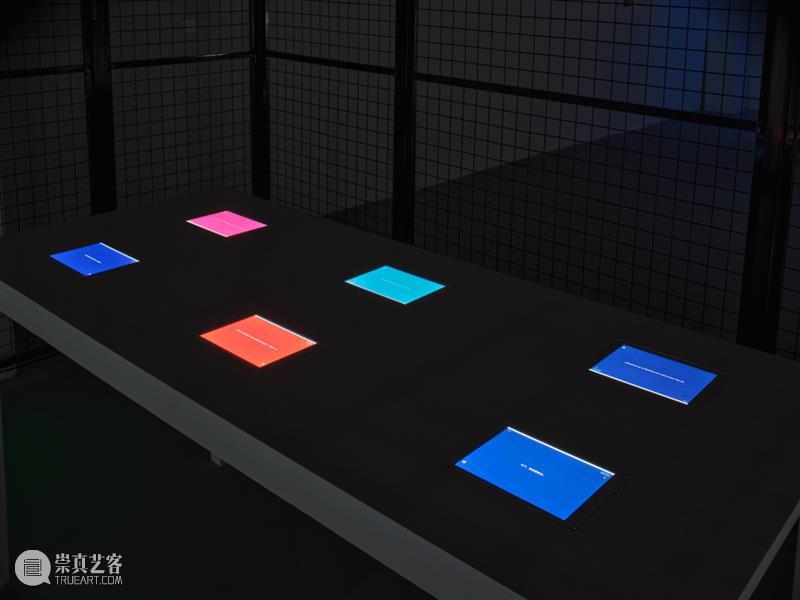

与文学的故事总是借用某种叙事技术试图人们将其理解为“真”不同,作为现成品的故事时刻要求人们将其理解为“假”,理解为一个“故事”。然而,前者结束后,读者往往感到意犹未尽,陆平原的故事却时常让人希望“别再继续了,结束在那儿就好”。故事借此从“虚构”转化为了一种现场或说现实中的事实,其带来的“恐慌”与儿时令人欲罢不能的鬼故事中的“刺激”和“害怕”是有根本性的差异的。刘成瑞的《28首诗》拥有相似的逻辑:同艺术家的许多的行为艺术作品类似,28首打印在彩色便签纸上的小诗,其核心是一种以爆发力为主的,密度、温度、硬度都极高的生命意识,然而,又因为诉诸文本,在感官上比他诉诸身体和行为的作品更加温和。我倾向将这样的反差视为渐进的,即从“视觉”到“行为”再到“文本”,艺术家最终的诉求是生命意识应当被人当作客观的、实在的事物来平等对待,而非被当作观念或是作品来被理解、欣赏。

刘成瑞,《28首诗》,2005-2024

纸张,10.5× 10.5 cm(单首)

“野蛮人写诗”展览现场,ASE基金会

2024年4月12日至10月11日

图片致谢ASE基金会

刘成瑞,《28首诗》,2005-2024

纸张,10.5× 10.5 cm(单首)

图片致谢ASE基金会

在这里,我们发现了一种在展览整体层面以及许多作品中都有所运用的语法:让文本从其固有的性质中脱身,从而要求对其更具体、更全面的感知。在展览意义上,这体现为ASE基金会的文献与参展作品在展览中的出现往往不做区分,因而提示观众,书、文字、文本不仅可以阅读,也可以观看。而在一些作品中,这种方法则体现为一种对文本之方向 (垂直、水平、横竖) 的把控:在吴山专的《我在商品中使用商品》《门就是人肉的内容轮廓意义》 (2005年-2010年) 中,文本在视觉形式上带有国家主义意识形态的指向,但又被套用了无意义的、古怪的内容,因而获得了一种反讽的效果。作品的展陈方式加深了这一效果:当垂直的海报、标语被平放,像书籍一样被阅读时,其通常所携带的强制性语气也随之消解。在林天苗的《i-情》中,艺术家将许多对“i人”,也就是MBTI理论所定义的内向者的描述以竖向条幅的形式贴在了墙上。文本的颜色、字体、阅读写作顺序都是随机的,观众时常要侧着脑袋或是眯着眼睛去辨别文字,文本所带来的感受也因此与易于接受、用来充当谈资的刻板印象、人格理论区别了开来,而作品整体则是通过条幅的密集将心理层面的“复杂”和“深度”转换到了视觉上。

吴山专,《我在商品中使用商品》(右)《门就是人肉的内容轮廓意义》 (左) ,2005-2010

油漆帆布,100 × 100 cm

“野蛮人写诗”展览现场,ASE基金会

2024年4月12日至10月11日

图片致谢ASE基金会

③

?

文字即身体

?

相较于上述聚焦于“文学”之“写作”的作品,展览中占比更大的其实是一类关注更日常、更普遍的“书写文化”的作品:手的书写、笔的书写、机器的书写……各个面向的共通之处是,书写的结果,也就是文字,在作品中都脱离了日常的形态,被推进至某种野蛮的境地中。但也正是这些野蛮化的文字,提醒了我们身体与文字之间时常被遗忘的最紧密的关系。这也恰恰是“文化”这一事物时常做的:文化隐藏事物之间必然具有的原初关联。

阳江组合,《正在围殴中超脱》,2024

“野蛮人写诗”展览现场,ASE基金会

2024年4月12日至10月11日

图片致谢ASE基金会

阳江组合,《正在围殴中超脱》,2024

毛笔字练习宣纸,尺寸可变

图片由艺术家阳江组合惠允

一组最直接的对比来自陶辉的《烟与光》 (2021) 与阳江组合的《正在围殴中超脱》(2024) 。陶辉的影像呈现了文字在激光印刷过程中的异样感和脆弱感,而阳江组合的表演以及留存在现场的宣纸则是将古代书家的种种身心一元论 (风骨、气力、信手等) 确真实践到身体的结果。两件作品显现出作为机器技术的印刷和作为人的技艺的书法之间的巨大沟壑。但另一方面,当观众在《烟与光》的某些片段中,看见一些字母被以一种与日常完全相悖的书写顺序、笔画顺序写出来时,也会感到一种由衷的“拗手”。这解释了这件作品为何不时让人感到具有“灵性”:尽管今天的大多数文字同最初的书写行为之间隔着一代一代书写体、印刷体的差距,但其本质还是身体性的——文字是“写”,语音是“说”,语言则是“指认”和“命名”。

陶辉,《烟与光》(静帧),2021

单频道彩色有声录像装置,录像:12分36秒;屏幕:22.1 × 110.1 cm

图片致谢ASE基金会

相对的,曹雨和刘昕两位艺术家的作品提供的则是一种方案:如果文字与我们的关系如今变得稀薄了,那我们该如何重建它?

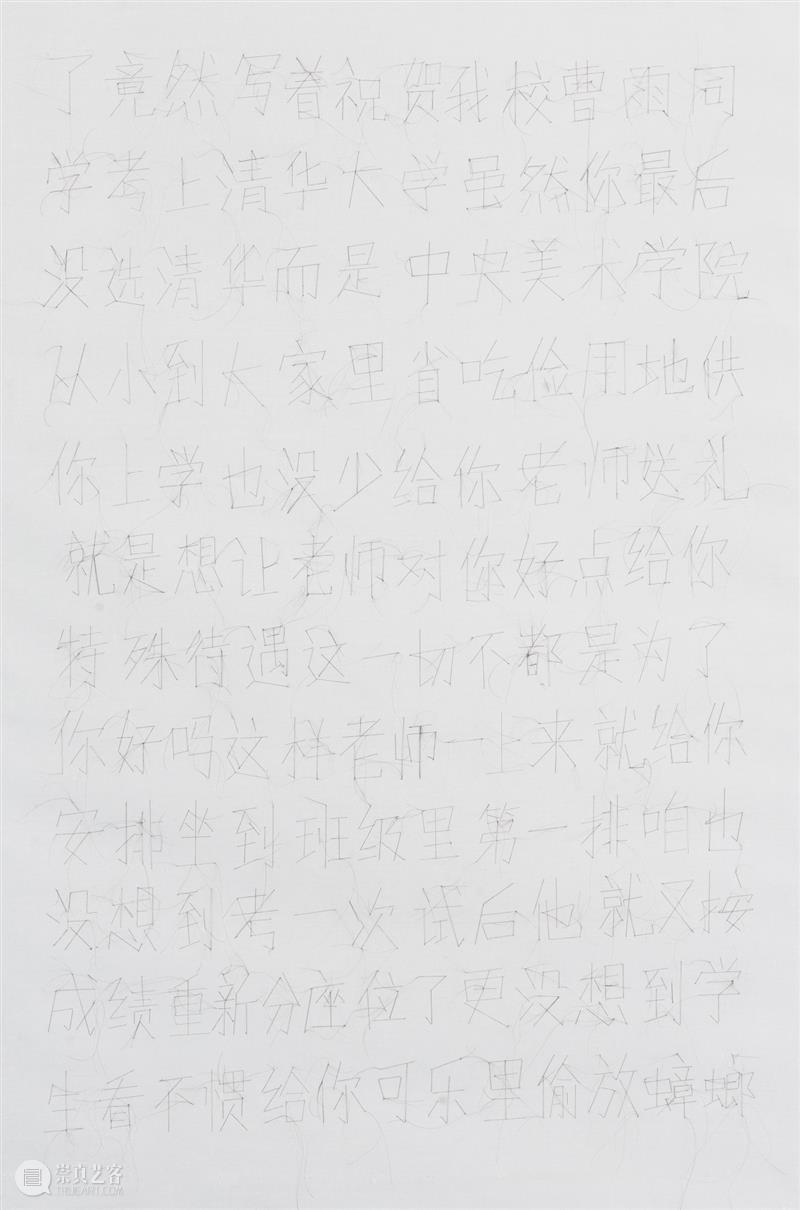

在曹雨的“一切皆被抛向脑后”系列中,艺术家将脱落的头发钉进白色背景上写成文字,叙述了自己在不同身份、不同环境中曾遭受的偏见。曹雨的许多创作带有一种“喝令”的口吻:“嘿,看着它,给我接受”,即一种暴力施予者或旁观者对暴力的再接受。在“一切皆被抛向脑后”里,这种口吻伴随的是一种尖利的字迹 (甚至语音) ,当观众试图辨识作品中那与背景相差无几,又细又浅的头发字时,势必不断地靠近,而头发材质的纤细易损会同时要求他们退后。曹雨创造的字体最终带来的感受是脆弱而又不容忍任何侵害的,适用于作品中的“我”,也适用于更广大的受损害者、受偏见者。

曹雨,《一切皆被抛向脑后 X》,2021

画布、脱落的长发(艺术家本人的),135 × 90 cm

图片由艺术家和麦勒画廊惠允

如果我们能将曹雨的文字概括为抵抗的、还击的,那么刘昕的作品则可以说是建设的和发明的。在“动与静”系列中,艺术家将自己30亿字符的基因组测序数据打印成了书页,无论从信息量之巨还是从字符之细小密集来说,这些书页都无法阅读、辨认。在这里,技术的影响甚至不是隔绝书页上的信息同人之身体的关联,而是显现我们的认知同“我们自己”之间的断裂。刘昕最终通过在书页上缝纫,也就是通过女红去将自己的基因组数据转译为可理解的信息,既凭借个体的直觉,也凭借着性别的知识。作品最终带有某种经文手抄本一般的观感,但图文关系反过来了:象征奥妙之不可解的是书页上密密麻麻的数据,提供解答路径的则是艺术家所缝的带有启示感的语句和图形。

刘昕,《Fortune Tellers: In Full Bloom》,2023

宣纸印刷艺术家DNA数据、线、亚克力、墨水、铝、LED灯、乳胶、24K金、玫瑰金和钢,60.96 × 21.59 × 19.05 cm

图片由艺术家和Make Room Gallery惠允

④

?

野蛮之书:

与偶像的关系

?

展览中,有两个我们或许可以概称为“书”的长期项目,耿建翌的“之所以为经典”和施勇的“遗忘比记忆更久远”。它们直接或间接地指示着我们与书籍、与人类经典之间的关系。但这些“书”与通常意义的书可以说又是完全相反的:它们的生产不是为了阅读,生产它们的也不是写作。它们仅构成某种“野蛮” (单调的、直觉的、无意识的) 行为的载体和结果。书与它们的创造者,人们与人们的创造物,其间的关系是复杂的,但在生活中,任何一方都可能被误认作偶像。在这个意义上,林科以及洪浩&颜磊处理了艺术史问题的作品也应归于此类。

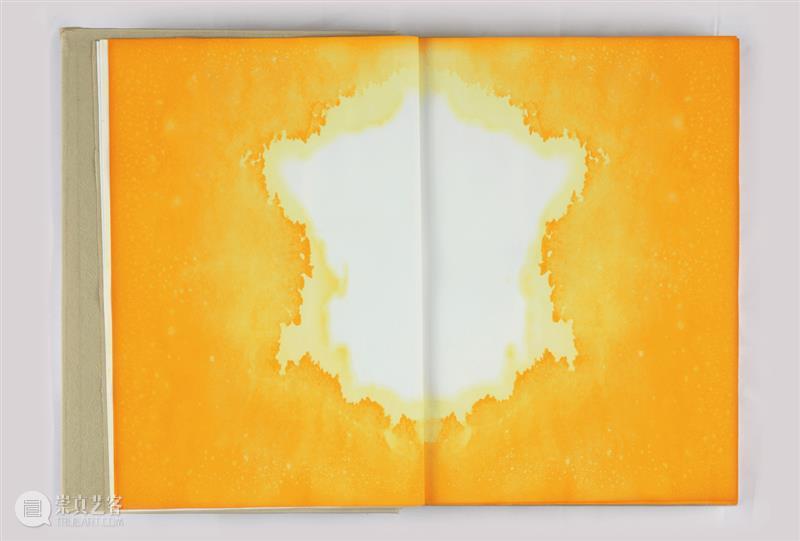

耿建翌,从上至下分别为《之所以为经典(73)》《之所以为经典(77)》,2000

72页(双面为一页)、硬封面,纸上水彩,26.7 × 19.4 × 1.8 cm

图片由香格纳画廊惠允

耿建翌的“之所以为经典”系列是艺术家在2000年前后身处中国的艺术生态以及更大的社会经济、文化的变动期时的创作。空无一字的空白书籍被艺术家浸入颜料,形成斑驳复杂的对称图案。艺术家其实是将“书”,这一人类知识、意识、记忆的象征,与“书”之外的世界的关系浓缩到了书页上:人们所能有意识、有能力掌控、认知的,其实只占据整个世界 (无论文化的还是自然的) 的很小一部分,更大的部分其实是不欢迎也不支持被认识的。简单来说,在“之所以为经典”中,代表我们通常意义上的“书”的,其实只有书页中间几乎纯白的那一小撮。

施勇,《遗忘比记忆更久远——〈尤利西斯(上卷)〉》,2021

纸、铅笔、LED显示屏、红橡木、低反玻璃、热轧钢板,40.7 × 59 × 7.4 cm

图片由没顶画廊及艺术家惠允

作品并非悲观地维护不可知论,耿建翌提倡的其实是明确不可知论后,以之为前提的行动,这与展览所追求的那种具有明确自觉意识的自我野蛮化有所相似。在施勇的“遗忘比记忆更久远”中,“野蛮行为”体现为一种单调的誊抄,艺术家在一张纸上抄写《尤利西斯》的文本,写满后用橡皮擦除,随后继续抄写。单薄的纸张很快支离破碎了,但无论是艺术家真正记住读懂的,还是每一次抄写所能记录的,相比乔伊斯的那本巨著都微不足道。如果说“之所以为经典”中,书页的浸染与书页的空白之间,关系是中性的,那在“遗忘比记忆更久远”中,施勇对“遗忘”和“记忆”的隐喻则带有情绪,显示出人对人所创造的巨量的信息、文化的力所不及。

洪浩&颜磊,《1997邀请信》,1997

信件,297 × 210 mm

“野蛮人写诗”展览现场,ASE基金会

2024年4月12日至10月11日

图片致谢ASE基金会

洪浩&颜磊,《1997邀请信》,1997

信件,297 × 210 mm

图片由洪浩,颜磊惠允

在展厅的结尾,观众将看见一幅视觉感受奇特的画作,林科的《莫名其妙的快乐-02》 (2020) ,与之一门之隔的ASE基金会的门厅,则挂有洪浩&颜磊的《1997邀请信》 (1997) 。林科的作品致敬了他喜爱的另一件当代艺术作品:储云的《说不出的快乐》 (2003) 。同《说不出的快乐》创作时的年代不同,林科不再需要像储云一样,用观念和现实之间的微妙摩擦来表达一种模模糊糊的快乐了,他利用计算机时代的材料和技术直接创造模糊的画面和文字。与之相比,《邀请信Invitation》有些老派,艺术家伪造卡塞尔文献展的邀请信,从而从内部激起对艺术体制的探讨。

林科,《莫名其妙的快乐-02》,2020

UV油墨在纳米海绵、亚克力框,180 × 126 × 4 cm

图片由艺术家和BANK画廊惠允

存在于洪浩&颜磊、储云、林科之间的东西,我们能称为一种“进步”吗?一定程度上可以,因为物质上、知识资源上的确有所差别。但另一方面我也更愿意将之命名为“契机”,即三组艺术家根底的能量是近似的,不同的年代、外部条件只是作为他们的一种契机。本质上,这也是我理解展览“野蛮人写诗”的方式:和这个词语的本意不同,“野蛮人写诗”中的“野蛮”其实更接近一种蛰伏的、沉静的状态,其剔除了艺术本能以外的所有欲望,以便更好地接受刺激。在本次展览中,这一刺激是“诗”、“文学”、“语言文字”,下一次会是什么?不管怎样,“等待刺激”总归是比“树立偶像”更健康的艺术体制。

[1] 彼得·比格尔,《前卫与新前卫:尝试回复对〈前卫理论〉的批评》

“野蛮人写诗”正在ASE基金会展出,点击海报跳转更多展览详情。

“野蛮人写诗”

展 期:2024年4月12日 - 10月11日

艺术家:曹雨、陈哲、耿建翌、韩梦云、何岸、洪浩&颜磊、黄渊青、林科、林天苗、刘成瑞、刘昕、陆平原、沈莘、施勇、陶辉、吴山专、杨振中、于宙、阳江组合、赵玉

策展人:徐震

地 址:ASE基金会丨上海市黄浦区茂名南路205号瑞金大厦南侧7楼

? Art-Ba-Ba视频号

REVIEW ↓

展览

弗朗西斯·埃利斯:把生活变成游戏,把命运变成故事

ABB周报

克罗地亚策展团队WHW将领导第6届明斯特雕塑展;王凯梅出任昊美术馆执行馆长;大英博物馆确认接收何鸿卿估值过亿英镑遗赠

Industry

凤凰中心的关键词:异形空间、国际传播与公共平台

往期精彩内容

董道兹探讨抉择艺术

抉择之艺:全球视野下的画廊决策

沈清揭秘拍卖与收藏

一举之间:如何通过拍卖成就收

朱永磊梳理西方艺术史脉络

90分钟全接触·极简西方艺术史

王一讲述抽象艺术哲学

ein不能单独存在——艺术家的自我研究路径

房方分享从业故事

画廊主亲历的中国当代艺术20年

ASE艺术图书馆内景

关于ASE基金会

ASE基金会是一家立足于中国,拥有全球视野的非营利性基金会,致力于支持当代艺术在中国的普及、发展和学术层面的研究整理。基金会共有四个功能:永久性的艺术收藏、ASE·空间、ASE艺术图书馆和艺术赞助项目。

ASE Foundation is a non-profit foundation based in China with a global perspective, dedicated to supporting the popularization, development and academic research and organization of contemporary art in China. It features four functions: permanent art collection, the ASE·Space, the ASE Art Library, and art sponsorship.

www.ase-foundation.com

??

欢迎扫码预约参观!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享