转自公众号:当代美术家

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI5NDA2NjY5OQ==&mid=2660854797&idx=1&sn=70fc34f6a401b562e759bf27328834ce

瓦尔堡1914年10月的日记“给成年人的鬼故事”:第一次世界大战期间的瓦尔堡及其战争摄影图集

瓦尔堡1914年10月的日记“给成年人的鬼故事”:第一次世界大战期间的瓦尔堡及其战争摄影图集乔泓凯

尽管瓦尔堡的文本中似乎缺乏有关图像本体论问题的直接论述,但在《一元论艺术心理学基本片断》(Grundlegende Bruchstücke zu einer monistischen Kunst-psychologie,后称“基本片段”)和《象征主义之为一种范围确定》(Symbolismus als Umfangsbestimmung,后称“象征主义”)手稿中,瓦尔堡明确地将图像视作一种强度、能量的载体,以“图像化”行为来刻画主体对世界的“占有”方式(在“Besitz”之外,瓦尔堡也在相似的意义上使用“Aneignung”、“Besitzergreifung”等术语),同时区分了“状态图像”(Zustandsbild)、“印象图像”(Eindrucksbild)、“记忆图像”(Erinnerungsbild)与“未来图像”(Zukunftsbild)等概念[1]。此种做法暗示了瓦尔堡对图像的“动力学”理解:图像构成了心理(记忆)能量的承载者,一个具有内在势能的极性结构,一种不稳定的多重时间综合体(晶体),一种幽灵般的存在模式,后者亦是阿甘本意义上的“作为宁芙的图像”的等价物。“每一幅图像,都是其内部暂时沉淀或结晶的运动的结果。这些运动贯穿整个世界,每一个运动都有自己的轨迹——历史的、人类学的和心理学的……图像是一个承载能量的或动力学的时刻(energy-bearing or dynamic moment)。”[2]战争摄影图集尤其典型地呈现了图像作为“图像载具”(Bilderfahrzeuge)的动态的内在时间结构,以及图像中非理性能量的幽灵式回返。在系列战争照片中,瓦尔堡痴迷搜集废墟与破坏性的景观,这些照片使人想起基弗(Anselm Kiefer)甚至是浪漫派的类似视觉表达,同时也构成一种另类的战争考古学或历史地质学测绘:照片中有许多航拍图像(作为现代战争之卓越标志),它们大都如同月球表面或史前景观(仿佛暗示战争的破坏性将指向考古学凝视)。前线遍布锐利的铁丝网,植被焚毁,景象仿佛是一张被过度涂黑的版画、一幅赫尔库勒斯·西格斯(Hercules Seghers)风格的幽灵式风景、亦或是一位表现主义画家所绘的末世遗迹。[3]废墟是物质化的“古代死后生命”。在《记忆女神图集》的图板40-48中,瓦尔堡详细呈现了被保存在石棺、凯旋门等建筑浮雕或遗迹中的古代情念在文艺复兴时期的诸变体形式。废墟与遗迹(建筑形式)自身即构成一种视觉化的时间,时间凝固于废墟的风格化的现实痕迹之中。废墟在当下的在场中折叠了多重的时间[4],废墟构成了根本性的“异时”之物,并在当下的“死后生命”的存在形态中唤起过去之物的不在场之在场。战争照片既呈现了废墟化的景观,又暗示了“创造废墟”的可能性:被炮弹炸毁的纪念碑或是布满弹痕的多利式长柱(编号A2611),乃至是整座城镇的废墟(如A166、A483等)。历经漫长时间的“废墟化”过程在战争中被瞬间完成,建筑连同其自身的时间尺度一起被战争摧毁,这加剧了废墟图像的“不合时宜性”及其图像强度。在直接记录废墟景观的照片之外,瓦尔堡也热衷于搜集“废墟化”的破坏性行为的“附属运动形式”(bewegten Beiwerkes):大量拍摄瞬间爆炸效果的照片。这与瓦尔堡在桑佩尔的启发下将宁芙飘动的衣饰视作运动中生命能量的物质性元素(动力学载体)的做法出于同一逻辑[5]。爆炸构成了废墟的“附属运动形式”。战争是主体与客体之间缺乏有效的“思想空间”的极端状况,战争构成了基于“受难-恐惧”(leidenschaftlich-phobischen)的异教激情的去中介化呈现,战争恢复了原始心灵在面对恐惧时的躯体性反应的动力学逻辑(刺激与表达直接同一):“对由恐惧所铭刻的印象遗存(Eindruckserbmasse)……为诸人类活动——处于纵欲(Orgiasmus)极点之间的如战斗(dem K?mpfen)、行走、奔跑、舞蹈、抓取提供了动力。”[6] 图6 瓦尔堡战争照片,前线铁丝网,T3421

图6 瓦尔堡战争照片,前线铁丝网,T3421  图7 瓦尔堡战争照片,遍布弹痕的多力克柱,A2611

图7 瓦尔堡战争照片,遍布弹痕的多力克柱,A2611

图8 瓦尔堡战争照片,教堂废墟,A969

图8 瓦尔堡战争照片,教堂废墟,A969

正如本雅明在《德意志悲悼剧的起源》中将世界历史理解为一种悲剧性的、废墟化的受难史那样,瓦尔堡的战争图集与《记忆女神图集》均发挥了某种类似于“灾难汇编”的作用。施瓦茨认为,瓦尔堡的战争照片中“没有死亡,只有德国人的勇气和成功的场景”[7],这种说法并不能成立,实际上尽管(部分地出于审查原因)这批照片中几乎没有直接出现尸体与杀戮场面(极少数照片中仍有尸体存在,例如编号A2860和A1093的照片),但照片中却存在着许多与死亡密切相关的元素,例如关于葬礼的照片(A2418、A2420、A2421、A2608、A2609等)与令人触目惊心的死马的场景(如T3716)。“葬礼”同样是《记忆女神图集》中的重要主题单元(例如图板42,主题为“死亡与哀悼”[8];与图板6,主题为“葬礼女舞者”等)。葬礼自身即是一种“动力结构”:葬礼将俄尔浦斯之死、美狄亚杀婴等危险、可怖的异教古代的死亡情念“倒转”为救赎式的、群众性的“哀悼”行为。葬礼构成了生-死(死后生命)转换的中介仪式。施罗德(Oskar Schr?der)在其《当代宗教热情》(Die religi?se Sehwarmgeisterei der Gegenwart)中类似地指出,战争期间的大规模死亡唤醒了许多人“揭开死亡的神秘面纱,揭开将来世与前世、将幸存者与逝去的亲人隔开的帷幕”之冲动[9]。施罗德描述了一个被幽灵普遍地充斥的世界,逝者与生者、死物与活物在其中彼此不分:“瓦尔堡在每件事物中都看到了灵魂,只是因为他在每件事物或每幅图像中看到了死亡:战争或谋杀的结果,在他周围展示着毒药、阴谋、致命武器与尸体。”[10]正是在此意义上,瓦尔堡建议我们将历史自身理解为“幽灵史”。“幽灵”并不意味着过去之物,而恰恰是被永远囚禁在当下。幽灵比真实更加真实地萦绕着危机时代的生命。 图9 瓦尔堡战争照片,被杀死在房屋前的人,A2860

图9 瓦尔堡战争照片,被杀死在房屋前的人,A2860

图10 瓦尔堡战争照片,葬礼,A145

图10 瓦尔堡战争照片,葬礼,A145

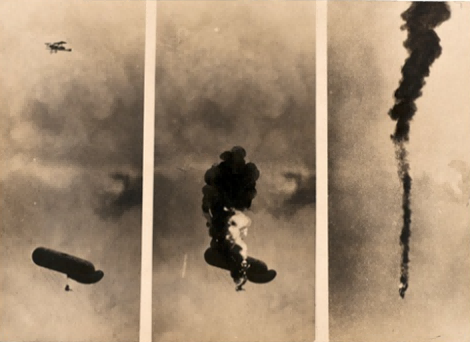

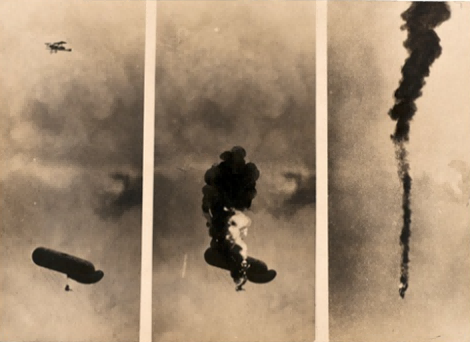

在废墟、死亡等破坏性主题之外,各类机器与技术奇观构成了战争图集中另一重要类别。这些携带着全新宇宙能量的狄奥尼索斯机器直接构成了战争动力学的实现形式。在战争摄影图集中,大量照片与飞艇、军用热气球、飞机与潜水艇等新兴机器以及摄影和通讯技术相关(如T4809、T4755等)[11]。这些战争机器以一种不祥的方式融合了古代情念程式和新的技术,并构成了某种奇观化的“战争艺术”(瓦尔堡第118号战争卡片盒的标题即为“战争与艺术”)。瓦尔堡也将马里内蒂的未来主义宣言收录在118号卡片盒内,后者曾对战争艺术的美学原则进行了如下概括:“战争是美的,因为它……使人类躯体带上了金属的光泽……使机关枪的火焰丰富了一片茂密的草地……将枪声、炮声和炮火间歇,以及芬芳的香味和腐烂的气味汇合成一首交响曲……它创造了新建筑风格,例如大型坦克、几何形状的飞行编队,以及来自燃烧着的村庄的螺纹状烟雾以及其他许多东西。”[12]瓦尔堡对这类战争艺术与“现代魔法”式的战争技术感到极度不安,在他看来,电力技术和飞行器彻底摧毁了科学从神话中赢得的“思想空间”,并将迫使宇宙重返魔法式的混沌。正如本雅明在随笔《未来的武器》中所言,混沌将直达天空(空战、毒气弹)[13]。战争图集中被击落的飞艇隐喻着伊卡洛斯与法厄同的坠落:这是异教古代的“升天”(Auffarht)宇宙学实践的最终失败,“神化”的上升行为被倒转为了绝对的、世俗性的坠落,这似乎也暗示着战争所带来的普遍的“经验贫乏”状态。“飞艇……被一架战斗机击中,同时具有技术性内容的冷酷无情与神话中关于陨落的情念(pathos),介于法厄同的战车和被诅咒者所坠入的地狱之间。”[14] 图11 瓦尔堡战争照片,被系在船上的气球,T4755

图11 瓦尔堡战争照片,被系在船上的气球,T4755

图12 瓦尔堡战争照片,飞行器,编号不详

图12 瓦尔堡战争照片,飞行器,编号不详

图13 瓦尔堡战争照片,被击落的飞艇,T4809

图13 瓦尔堡战争照片,被击落的飞艇,T4809

图14 瓦尔堡战争照片,鸟瞰图,编号不详

图14 瓦尔堡战争照片,鸟瞰图,编号不详

图15 弗莱芒壁毯中的“飞行器”

图15 弗莱芒壁毯中的“飞行器”

瓦尔堡战争图集中大量的鸟瞰图(如T5082、T4309等)进一步强化了机器时代的视觉意识形态,航拍摄影赋予主体上帝般的全知视角,后者作为一种全新的空间体验方式,同时也是一种全景式的空间测绘和地形解码手段(例如用于军事侦察)[15]。在“蛇仪”讲座的末尾[16],瓦尔堡将富兰克林与莱特兄弟称作现代的普罗米修斯与伊卡洛斯,战争技术使神话般的、上帝式的能力成为了现实(飞行、鸟瞰),通过一系列“狄奥尼索斯机器”实现了古老的预言,战争创造了“新神话”,这是一种瓦尔堡式的“启蒙辩证法”。在战争爆发前夕(1913年),瓦尔堡在《中世纪想象中的飞艇和潜水艇》(Luftschiff und Tauchboot in der mittelalterlichen Vorstellungswelt)中分析了两件绘制有亚历山大大帝传说事迹(乘坐狮鹫牵引的马车升天;借助特殊的容器潜入水底)的弗莱芒壁毯,瓦尔堡将亚历山大的“升天-下降”的动力图与罗马-东方太阳神宗教(叙利亚玛拉赫贝尔崇拜)相联系,并暗示了异教古代的想象和传说已然预言了技术自身前所未有的创造和毁灭能力,亚历山大“为现代人提供了一种新的武器,来对抗对魔法世界的迷信。”[17]神话在此已经是一种启蒙:当人们继续把火元素的领域想象成甚至连传说中东方野兽的超自然力量都无法触及之时,人类自己便已经通过火器驯服了火元素,并将其运用于生活中。在我看来,当现代飞行员考虑时下流行的(aktuelle)发动机冷却系统的问题时,他的知识谱系可以直接追溯到大胆查理(Karl den Kühnen),他曾试图用湿海绵来冷却他的暴风狮鹫(himmelstürmenden Greifen)燃烧的双脚[18]。瓦尔堡将超现代的技术现象与诸多古老的社会行为不合时宜地加以并置的做法构成了他的战争图集的普遍逻辑。类似的情况还可见诸编号3280的照片,这张戴着防毒面具、手持长枪的骑兵直接被施瓦茨称作“骑在马背上的现代齐格弗里德”[19]。此外也见诸“马-坦克”的对照组别。在1918年1月8日致瓦尔堡的一封信件中,“DüD”提到瓦尔堡曾向其索要英国坦克的照片(现已无法找到瓦尔堡的去函):关于您6日发来的附件,我们想告诉您,我们还有很多其他英国坦克的照片,但出于某些原因,我们没有使用它们。然而,如果您希望打印这些照片,则需要进行特殊的准备工作,其成本当然会大大高于我们提供的打印服务[20]。瓦尔堡对坦克的关注显然受到了1917年末人类历史上第一次坦克大战“康布雷战役”(Battle of Cambrai)的影响。瓦尔堡战争图集中的一系列照片均反映了这一主题(T4712、T4735、T4736、T4737等[21])。作为某种超出人类想象力的毁灭性的钢铁怪兽(“monstrum”),坦克自身即是一种典型的现代“狄奥尼索斯机器”(或孩童般的现代狄奥尼索斯的“玩具”)。而战争照片中的“战马”(如A1025、A2404、T4295等)则构成了坦克的极性对应物。在《记忆女神图集》中,马往往象征着原始的异教激情和战争情念,例如在图板7与图板52中,瓦尔堡即讨论了蛮族战争中的“骑行践踏”(überreiten)的情念程式[22],而在图板70中(这块图板与瓦尔堡著名的伦勃朗讲座密切相关),瓦尔堡认为赋予伦勃朗的《掳掠普洛塞庇娜》以古代生命能量的关键即在于牵引奔向冥府的马车的马匹本身:“但最引人注目的变化还是与马匹有关;几匹骏马不再趾高气扬地飞奔……”[23]战争照片呈现了马对战争的不同程度的参与,正如乌尔里希·劳夫(Ulrich Rauff)在《与马告别》(Farewell to The Horses)中所指出的那样,第一次世界大战意味着马的葬礼:马匹失去了最后一项对人类有价值的功能,即军事功能(被坦克所取代),人与马古老的共生关系宣告终结[24]。曾经作为力量与速度的代表的马匹(因而也意味着历史上一次由马的使用所引发的“距离破坏”)在战争中陷入了彻底的不合时宜之中:或作为士兵的动物伙伴;或作为军事领袖的“胜利情念”之象征;或是被机器诡异地悬在半空;或是在大规模的死亡中沦为现代狄奥尼索斯的战争祭品。 图16 瓦尔堡战争照片,骑兵,编号3280

图16 瓦尔堡战争照片,骑兵,编号3280

图17 瓦尔堡战争照片,坦克,编号不详

图17 瓦尔堡战争照片,坦克,编号不详

图18 瓦尔堡战争照片,被吊起的马,A193

图18 瓦尔堡战争照片,被吊起的马,A193

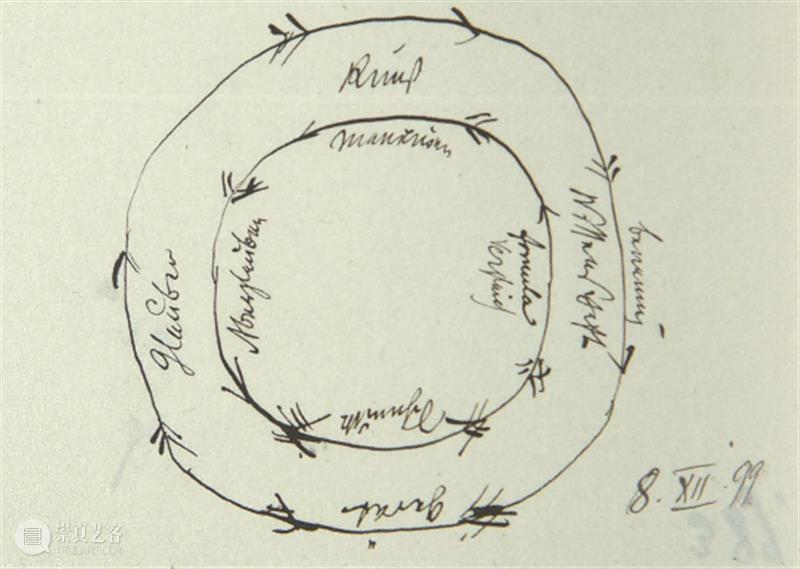

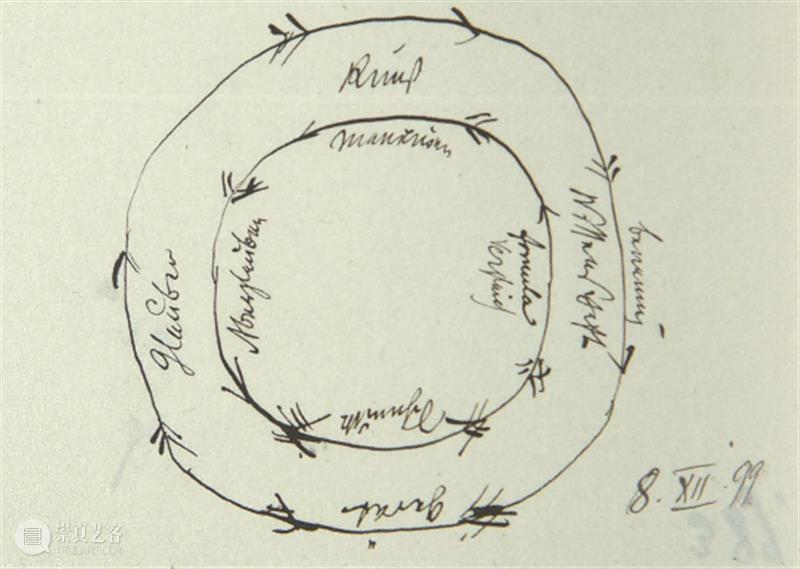

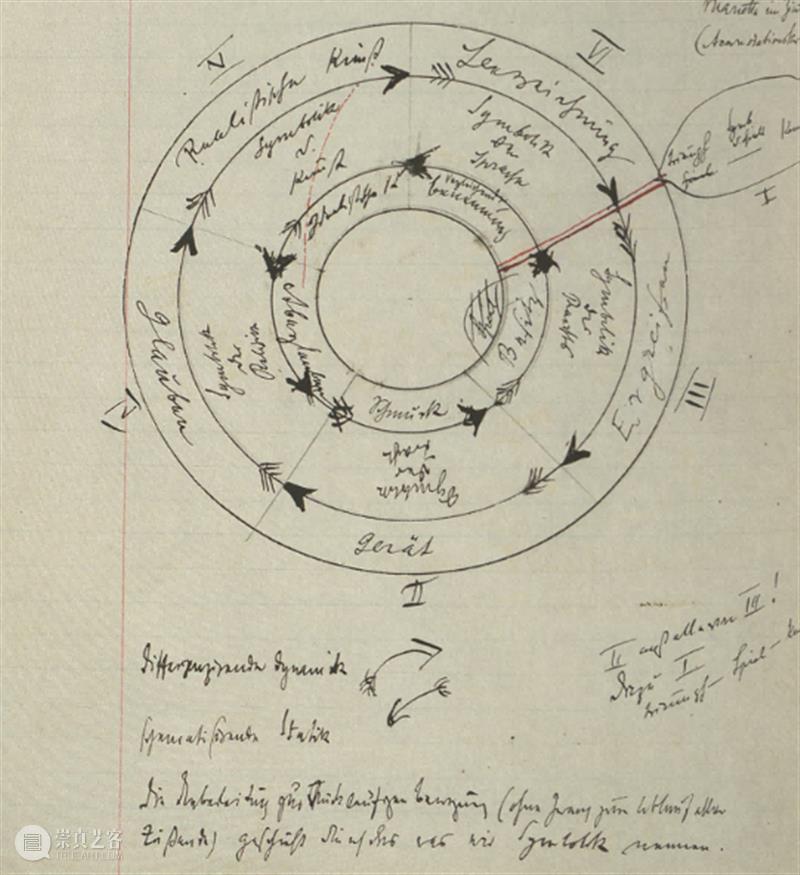

战争摄影图集典型地呈现了瓦尔堡意义上的图像的“迁移”(Wanderungen)运动与“死后生命/遗存”的历史模式。于贝尔曼在《遗存影像:阿比·瓦尔堡与泰勒人类学》(The Surviving Image: Aby Warburg and Tylorian Anthropology)一文中分析了泰勒人类学的“遗存”概念对瓦尔堡的决定性影响:“一个难以解开的时间结,因为进化运动和抵制进化的运动在其中不断交叉……‘遗存’概念变成了两种相互矛盾的时间状态之间的差异。”[25]瓦尔堡在前述“基本概念”手稿中对“未来图像”的讨论已然暗示了一种非线性的时间结构[26],在某种程度上,瓦尔堡的战争图集与《记忆女神图集》的最后图板均可以被理解为是一种更大时空尺度中的“未来图像”。这种对未来的可预测性的要求构成了战时激增的迷信现象的一部分[27],按照科尔夫(Gottfried Korff)的说法,瓦尔堡的“注意力集中在最近的迷信、魔法、神秘学和灵异现象上……在他的战争卡片索引中,他还借鉴了临床心理学,以便为记录战争产生的迷信提供一个广泛的方向框架。”[28]在117号卡片盒中,瓦尔堡搜集了大量关于“战壕迷信”、“微型护身符”、“占星和保护信”等材料,其中名为“基本事件”与“天文现象”的条目下的“战争海市蜃楼”(Kriegs-Fata-Morgana)、“波罗的海的冰”(Eis in der Ostsee)、“科布伦茨和科隆的洪水”(Hochwasser in Koblenz und K?ln)等内容,清晰地反映了战时对征兆的占卜(预测)和解释。在这些内容中,瓦尔堡的同时代人似乎仍在按照路德时代的信徒那样运用数字魔法和占星命理来预测洪水、战争与个体的命运。威尔肯斯(Alexander Wilkens)直接将之称为“文明向巴比伦时代的意外倒退”[29]。或如本雅明所说,这种灵知主义、占星学和招魂术的战时复兴,恰是一种对经验之贬值的掩饰。而对瓦尔堡而言,战争迷信是一种在极端状态中的世界构建形式(Form der Weltkonstruktion)。是一种“永恒冲突的具体化”(die Konkretisierung eines immerw?hrenden Konflikts),因而也是一种平衡异教式的恐惧与对抗精神分裂的“战争心理学”(Kriegsseelenkunde)机制:“战争年代,他(瓦尔堡)变得更加焦躁不安……他对迷信的研究也越来越深入……他致力于研究占星学等。然后,他逐渐从历史学家的角度滑向迷信行为……他最终把自己当成了狼人”[30] 图19 瓦尔堡笔记卡片中的动力图

图19 瓦尔堡笔记卡片中的动力图

图20 瓦尔堡“象征主义”手稿中的动力图

图20 瓦尔堡“象征主义”手稿中的动力图

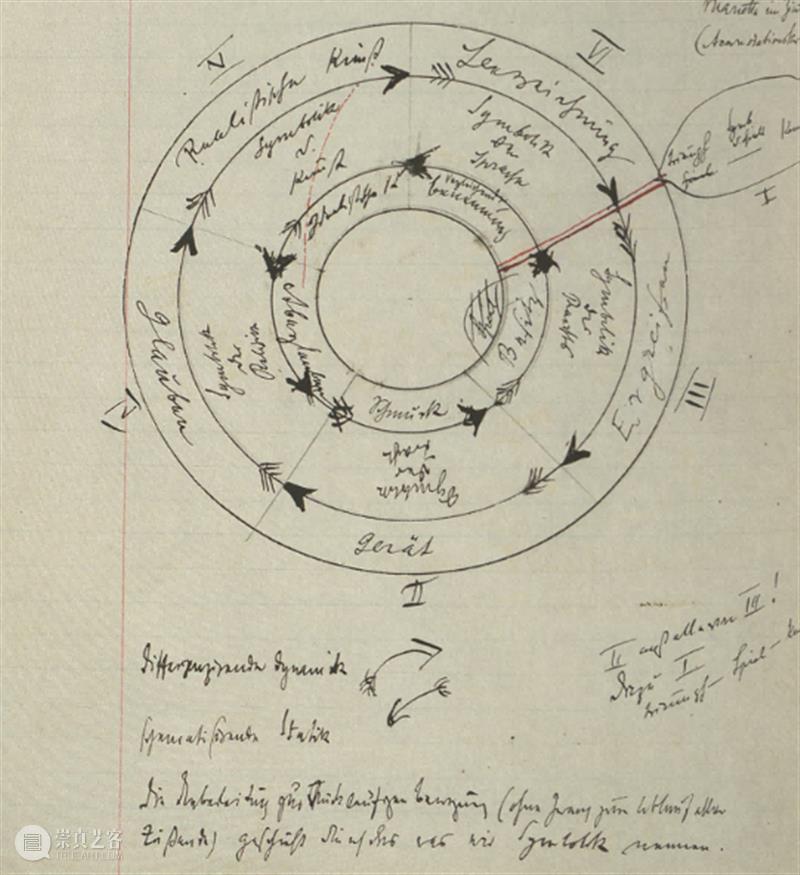

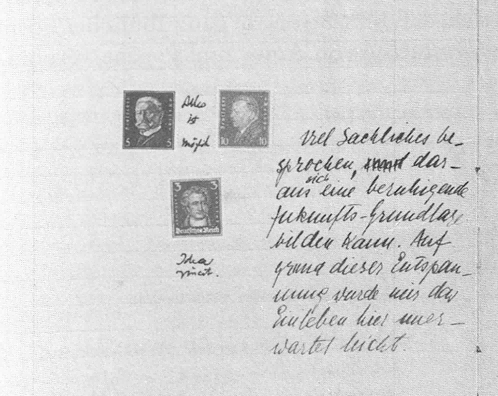

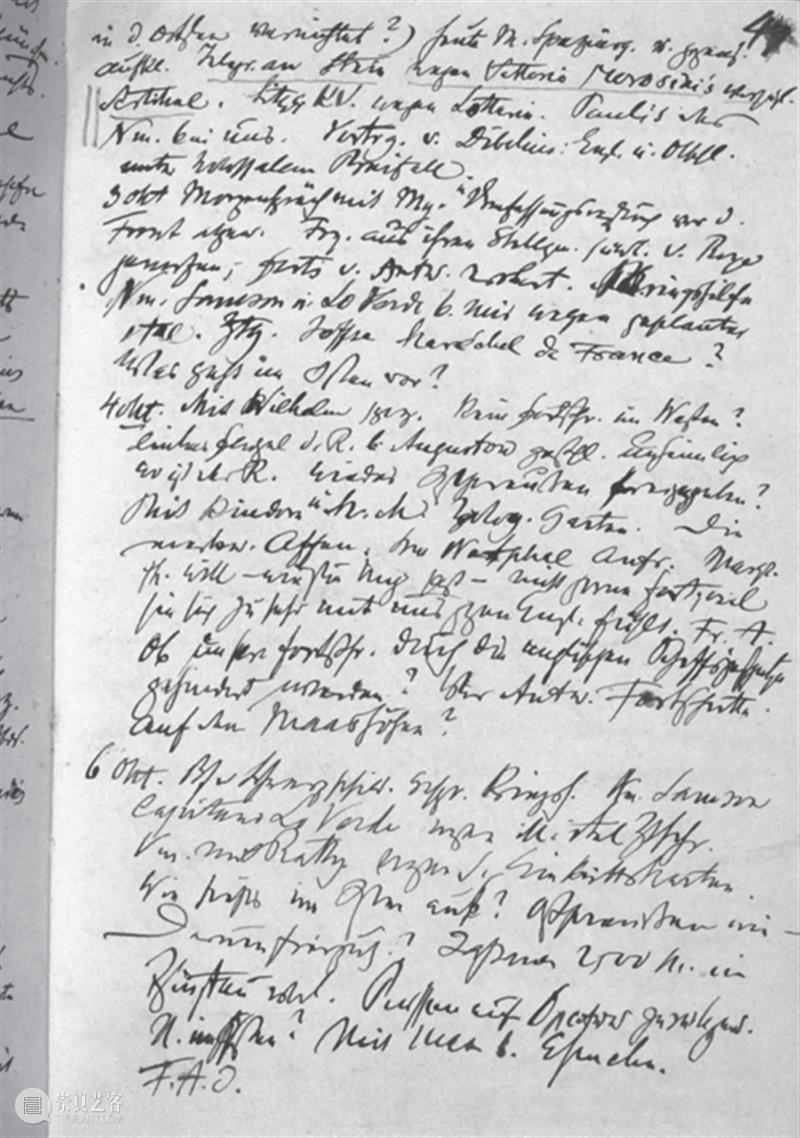

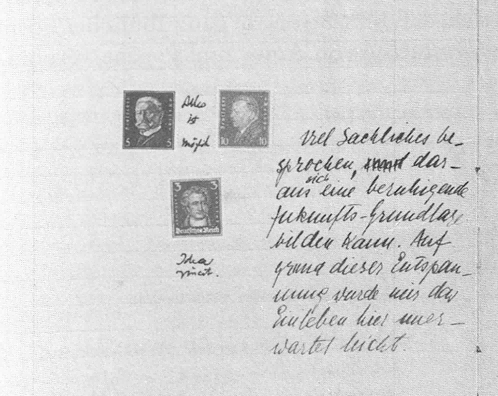

泰勒在《原始社会》中,根据“superstitio”(迷信)概念的拉丁语词源将其与“遗存”相联系:“‘迷信’一词的本义或许是‘遗留下来之物’,它本身就表达了一种存续。”[31]在此意义上,战时迷信自身就意味着一种历史进化论的“异时状态”,一种无目的遗存物,“简而言之,遗存者只是暂时迷失方向的症候。无论如何,它们绝不是目的论过程的最初指示,也绝不是任何进化方向的最初指示。”[32]在一则1899年的笔记卡片中,可以发现一个瓦尔堡绘制的关于主体的诸种不同的“占据”世界的方式的环状示意图。其中“迷信”(Aberglauben)处于内圈(除此之外还有饰品[Schmuck]、形式比较[Formula Vergleich]、手法主义[Manierismus]),外圈则分别为信仰(Glauben)、工具(Ger?t)、科学(Wissenschaft)与艺术(Kunst);在同期的“象征主义”手稿中,瓦尔堡将这一图式进行了细化(层次更加丰富的环状图),在内外圈之间插入了作为魔法与符号领域之间的过渡的诸“象征形式”(中层),此外还插入了“战争-游戏-胜利”(Triumph-Spiels-Kampf)的组别。根据瓦尔堡的旁注,顺时针的箭头代表了“动力学”矢量、而逆时针箭头则代表了“静力学”矢量[33],相反的箭头方向以及“记忆之轮”般的结构以图式化的方式呈现了各占有模式之间不同的能量层级和诸模式所依据的动力学-静力学的运作原则,也暗示了各层级之间的无等级性与错配、混乱的可能性。换言之,瓦尔堡提供了一个混沌的系统:动力学与静力学相互耦合,迷信与科学(以及不同的层级)之间相互逆反、倒转。在此意义上,战时迷信与“战争神学”并非一种临时性、应激性的症候反应,而是一种集体无意识层面的、自然历史的“退化的进化”的本质性结构。瓦尔堡的各类项目都深刻地探索了自然史与艺术史的可能的同构性,以及私人情感与公共性的历史模式和集体记忆之间的关系。1923年,瓦尔堡在准备克罗伊茨林根讲座的草稿中用法文写下了“退化的进化”(évolution régressive)——在这些精神康复过程中的记录中,“既有对瓦尔堡童年私密细节的心理回溯,也有对跨文化的集体心理防御的历史构建的广泛哲学思考……(瓦尔堡)唤醒了童年的痛苦记忆……这些行为是人类‘为此在而斗争’(Kampf um Dasein)的一部分。”[34]这种诉诸个人早期记忆的补偿性行为与战争迷信行为具有相似的逻辑,战争将“为此在而斗争”的个体存在状况至于了根本性的危险之中,与弗洛伊德一样,瓦尔堡将私人(集体)记忆与精神历史的地层构建为了一种巨大的混沌体。战争图集构成了“地震仪”瓦尔堡的“政治占卜练习”。在一张后来的贡比涅停战协定的德国代表马蒂亚斯·艾茨贝尔格(Matthias Erzberger)和时任德国财政部长的卡尔·赫弗里希(Karl Helfferich)的照片的背面,瓦尔堡以一种讽刺的口吻潦草地写道:“这就是德国的守护天使!”在某种程度上,我们甚至可以认为瓦尔堡在此时(正如他在《记忆女神图集》的最后图板中所流露出的对反犹主义风暴的预感那样[35])已然预感到了德国战后的悲剧性结局以及完全不稳定的魏玛共和国。在一战结束后不久,这两位“德国的守护天使”都戏剧性地死于非命。在《阿比·瓦尔堡:文化科学、犹太教与身份政治》(Aby Warburg: Kulturwissenschaft, Judaism and the Politics of Identity)一文中,兰普利(Matthew Rampley)指认了瓦尔堡的资产阶级自由主义的温和右翼立场,并强调了瓦尔堡对莱德尔(Hugo Lederer)于1906年在汉堡建立俾斯麦纪念碑这一事件的支持态度[36]。有趣的是,战争图集中的编号A739照片同样展示了一件(柏林的)俾斯麦纪念碑,纪念碑前是一件著名的“法尔内塞阿特拉斯”雕像的摹品(这尊著名的“阿特拉斯”也出现在《记忆女神图集》的图板2中,并构成了整部图集的思想功能的某种隐喻[37]),照片前景中的是时任德国总理的特奥巴德·冯·贝特曼-霍尔韦格(Theobald von Bethmann-Hollweg)。照片中这些内容的并置有效地唤起了作为世界“承载者”(统治者)的拉特拉斯的权力象征模式的意识形态解读。“呻吟的天球承载者(阿特拉斯)似乎意识到了自己在政治-宇宙(politico-cosmic)力量剧场中的角色。”[38]对于20世纪初德意志帝国的“新凯撒”(或“新阿特拉斯”)而言,世俗权力业已凌驾于宗教权力之上(战争照片中有大量内容反映宗教-世俗权力的冲突:如被摧毁的教堂、被用作营地或军事集中地的宗教场所、带有古代“帝王情念”特征的当代军事领袖等),这或许也是瓦尔堡会在《记忆女神图集》的最后图板中将《拉特兰条约》的签署视作新型的“宗教-世俗”权力模式的典范,并因而为罗马的再异教化感到欣喜若狂的原因[39]。另一方面,对瓦尔堡而言,“承载者阿特拉斯”也暗示了某种理性中介:阿特拉斯承载天球隐喻着将“星魔”(monstra)转化为“星辰”的思想空间(denkraum)的原初设立,希腊人的天空尚未被后亚历山大时代的星魔所充盈。这种思想空间的理性化原则与瓦尔堡对去教会化的公共理性与对“审慎外交”的支持具有内在一致性。正如瓦尔堡在为庆祝《洛伽诺公约》的签署而设计的邮票上的座右铭所寓:“理念胜利——一切皆有可能(Idea Vincit- Alles ist m?glich)”,在瓦尔堡的日记中与之一同出现的还有施特雷泽曼与兴登堡的头像[40],这种“一切皆有可能”似乎可以视作是本文伊始所引用的瓦尔堡1914年7月的日记中所说的“一切皆系于我们”的一种回应。

图21、22 瓦尔堡战争照片,“德国的守护天使”(及其背面),编号不详

图21、22 瓦尔堡战争照片,“德国的守护天使”(及其背面),编号不详

图23 瓦尔堡战争照片,贝特曼-霍尔韦格在俾斯麦雕像与阿特拉斯雕像前,A739

图23 瓦尔堡战争照片,贝特曼-霍尔韦格在俾斯麦雕像与阿特拉斯雕像前,A739

图24 瓦尔堡的邮票设计草图“Idea Vincit”

图24 瓦尔堡的邮票设计草图“Idea Vincit”

图25 瓦尔堡1929年7月18日日记,“理念胜利——一切皆有可能”

图25 瓦尔堡1929年7月18日日记,“理念胜利——一切皆有可能”

在“一切皆系于我们”与“一切皆有可能”之间,瓦尔堡与他的时代同步地经受了一场巨大的精神危机。因此,瓦尔堡的临床病史并非一个纯粹主观的事件,而是非知识与知识、古代激情与逻各斯、个人历史与历史本身的复杂交织,一如在他的手稿中动力图的混乱状态:为动力图标识精神矢量的箭头方向被反复地涂改——或者说在战争中,失灵的“地震仪”已经无力标识方向。瓦尔堡的“精神病理学”是“在思想空间内与‘星辰’和‘星魔’的战斗,是在数百万尸体(真实的战争)和高效的幽灵(灵魂中的战争)中收集世界的多重性和世界的爆炸的构造。”[41]瓦尔堡最终的占卜结论仍是:“理念的胜利”(这种结论多少有些弥赛亚的色彩),而在他生前的最后一篇日记中(1929年10月26日),他认为自己终于经由布鲁诺达成了精神的“定向事业”,并在页边绘制了一个吹奏胜利号角的小天使形象——瓦尔堡仍然试图重新在每一个历史的“野蛮回归”时刻艰难地设置思想空间[42]。正如他在手稿中暗示性地写道:“知识/作为/预言”(Wissenschaft / als / Prophetie),在一个“思想空间”被一劳永逸地摧毁了的时代,雅典仍须不断地从亚历山大那里赢回自身,这是所有“当代阿特拉斯”的使命。尽管几年后的欧洲政治局面就将令他大失所望。这是浮士德(Faust)时代,在这个时代,现代智识之士——在魔法施展和宇宙论的数学之间——置入自我与外在世界的超然沉思空间(Denkraum der Besonnenheit),雅典须不断地从亚历山大那里赢回自身。[43][1]在“基本概念”手稿中,瓦尔堡将“记忆图像”与“未来图像”并举,前者指某种具有投射能量的、非感知性的过去在场;后者则与瓦尔堡经常使用的状态图像、印象图像、瞬间图像等概念意义接近,指某种瞬间性的感知强度所造成的知觉印象——据此而言,瓦尔堡所使用的一般意义上的“图像”概念更接近某种现象学意义上的、内感知的“图像意识”。图像意味着心灵的某种构造能量与基础性运作,记忆与时间的运作模式均系于图像本身。瓦尔堡尤其强调“未来图像”的预测性功能,瓦尔堡认为,未来图像构成了一种对可能性事件的预先性的“范围确定”(Umfangsbestimmung),后者乃是瓦尔堡分析艺术符号学功能的一个关键概念。

[2]Georges Didi-Huberman, The surviving image : phantoms of time and time of phantoms: Aby Warburg’s history of art, Harvey L. Mendelsohn trans. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press 2017: 19.

[3]Georges Didi-Huberman, Atlas, or, The anxious gay science, Shane Lillis trans. Chicago: The University of Chicago Press, 2018: 187.

[4]与废墟的时间逻辑相似,瓦尔堡跟随施马尔索(August Schmarsow)将姿态语言(表情等)视作人类表现性行为(Mimik)的“弱化”形式,原始激情以一种“近似值”的形式保存在诸“情念程式”中,而这一幸存的过程业已被时间所摧毁。

[5]于贝尔曼在2016年策划的展览“起义”(Soulèvements)中,同样讨论了“附属运动形式”之为生命运动的物质化问题,他将“起义”的欲望能量理解为一种“元素的释放”。(参阅迪迪-于贝尔曼:《欲望所致:何以让我们揭竿而起》,陈旻译,载超图像小组主编:《超图像》,中国美术学院出版社,2021年,第82-83页。)

[6]Aby Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, M.Warnke & C. Brink e.d. Berlin: Akademie Verlag. 2012: 3.

[7]Peter Schwartz, “Aby Warburgs Kriegskartothek.Vorbericht einer Rekonstruktion”. In Gottfried Korff ed., Kasten 117: Aby Warburg und der Aberglaube im Ersten Weltkireg, Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2007: 56.

[8]于贝尔曼认为图板42是整部图集中最重要的一块图板。于贝尔曼强调了哀悼行为中的欲望能量,后者与群众性的狂欢行为(起义、游行等)构成了一组极性对立。

[9]Oskar Schr?der, Die religi?se Sehwarmgeisterei der Gegenwart. Mōnchengladbach, 1922: 6.

[10]Georges Didi-Huberman, Atlas, or, The anxious gay science, Shane Lillis trans. Chicago: The University of Chicago Press, 2018: 211.

[11]飞艇也是《记忆女神图集》中的关键图像学要素。在图板C中,瓦尔堡将飞艇与开普勒的星轨图、中世纪星图加以并置,以此呈现人类对天空(宇宙空间)的控制。(参阅Aby Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, M.Warnke & C. Brink e.d. Berlin: Akademie Verlag. 2012: 12-13.)

[12]转引自Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, I, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974: 468.

[13]Walter Benjamin, Gesammelte Schriften, Ⅳ, Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1974, p.475.

[14]Georges Didi-Huberman, Atlas, or, The anxious gay science, Shane Lillis trans. Chicago: The University of Chicago Press, 2018: 188.

[15]参阅Emma Widdis. Visions of a New Land: Soviet Film from the Revolution to the Second World War. New Haven and London: Yale University Press, 2003: 122.

[16]同样在蛇仪讲座中,瓦尔堡将“爱迪生的铜蛇”(电线)视作“连结天空和大地的信使”(蛇形闪电)的一种俘获。原始心灵中的蛇崇拜和闪电恐惧被技术彻底征服。

[17]Aby Warburg, Gesammelte Schriften, Band Ⅰ, Berlin: B.G.Teubner, 1932: 248.

[18]Ibid., 249.

[19]Peter Schwartz, “Aby Warburgs Kriegskartothek.Vorbericht einer Rekonstruktion”. In Gottfried Korff ed., Kasten 117: Aby Warburg und der Aberglaube im Ersten Weltkireg, Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2007: 56.

[20]WIA GC/9263 Transocean Berlin to Warburg, Aby 08/01/1918

[21]这批1918年的坦克照片也是战争摄影图集中最后的一些照片。

[22]参阅Aby Warburg, Der Bilderatlas Mnemosyne, M.Warnke & C. Brink e.d. Berlin: Akademie Verlag. 2012: 26-17.

[23]转引自贡布里希,《瓦尔堡思想传记》,李本正译,商务印书馆,2018年,第263页。

[24]参阅Ulrich Rauff, Farewell to The Horses, München: Verlag C. H. Beck, 2015.

[25]Georges Didi-Huberman, “The Surviving Image: Aby Warburg and Tylorian Anthropology”, Oxford Art Journal, 2002, Vol. 25, No. 1 (2002), pp. 59-69.

[26]瓦尔堡尤其强调“未来图像”的预测性功能,“未来图像”也成其为某种进化论心理学意义上的保护机制:“通过‘想象的力量’将事件想象为‘随时可能发生’,这意味着我们可以更加冷静地提前确定自己的行为,从而能够平静地面对未来。因此,从自我保护的角度出发,尽可能确定未来的图像。”(Aby Warburg, Aby Warburg - Fragmente zur Ausdruckskunde, ed. Ulrich Pfisterer and Hans Christian H?nes. Berlin: Walter De Gruyter GmbH, 2015: 237.)这些考察也预示着瓦尔堡此后将预言性占星学置于其文化文科的基础性位置,以及在20年代瓦尔堡对宇宙学的特殊的热情。

[27]贝歇尔(Erich Becher)认为,占星术在战时和战后的 "传播"在心理上是 "可以理解的",因为"战争的可怕经历……摧毁了人们对科学技术的信心",战争使个人和集体的命运变得不确定,人们对预测未来的需求增加了。(Ralph Winkle, “Masse und Magie. Anmerkungen zu einemInterpretament der Aberglaubensforschungwahrend des Ersten Weltkriegs.” In Gottfried Korff ed., Kasten 117: Aby Warburg und der Aberglaube im Ersten Weltkireg, Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2007: 264.)。关于战争时期的迷信行为的历史研究可进一步参阅温特的《记忆之地,哀悼之地》(Jay Winter, Sites of memory, sites of mourning: The Great War in European cultural history. New York: Cambridge University Press, 1995.)

[28]Gottfried Korff, “Im Zeichen des Saturn. Vorl?ufige Notizen zuWarburgs Aberglaubensforschung im ErstenWeltkrieg.” In Gottfried Korff ed., Kasten 117: Aby Warburg und der Aberglaube im Ersten Weltkireg, Tübingen: Tübinger Vereinigung für Volkskunde e. V., 2007: 185.

[29]Alexander Wilkens, “Eine Schim?re”. In: Siddeutsche Monatshefte, 24 (1927), 199.

[30]转引自Georges Didi-Huberman, Atlas, or, The anxious gay science, Shane Lillis trans. Chicago: The University of Chicago Press, 2018: 206.

[31]Georges Didi-Huberman, The Surviving Image: Aby Warburg and Tylorian Anthropology, Oxford Art Journal , 2002, Vol. 25, No. 1 (2002), pp. 59-69.

[32]Georges Didi-Huberman, The surviving image: phantoms of time and time of phantoms: Aby Warburg’s history of art, Harvey L. Mendelsohn trans. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press 2017: 35.

[33]按照约翰逊(Christopher D. Johnson)的说法,“静力学”与“动力学”的模型也成其为让·保罗(Jean Paul)意义上的“逻辑”与“魔法”的“树喻”的图式化呈现(Christopher D. Johnson, Memory, metaphor, and Aby Warburg’s Atlas of images. New York: Cornell University Press, 2012: 37-40.)。瓦尔堡在《路德时代语词与图像中的异教古代预言》一文的开头便提到了这一点,同时提及了让·保罗的文本。

[34]Spyros Papapetros, “Against Nature: Warburg and regressive evolution”, in Frank Fehrenbach und Cornelia Zumbusch eds., Aby Warburg und die Natur: epistemik, ?sthetik, Kulturtheorie, Berlin/Boston: Walter De Gruyter GmbH, 2019: 173-174.

[35]战争摄影图集中也有许多涉及犹太人问题的照片,这与1916年德国军队的犹太人普查事件密切相关,瓦尔堡对此感到颇为愤怒,并将之视作古老的反犹主义倾向的重新抬头。

[36]参Matthew Rampley, “Aby Warburg: Kulturwissenschaft, Judaism and the Politics of Identity.” Oxford Art Journal, Vol. 33, No. 3 (2010), pp. 317-335.

[37]参阅乔泓凯:《〈记忆女神图集〉:瓦尔堡的影像实验——“Atlas”、运动摄影与蒙太奇》,《北京电影学院学报》,2023年第3期,第22-32页。

[38]Peter Sloterdijk, Spheres, Vol. 2: Globes, Macrospherology, Wieland Hoban trans. Los Angeles: Semiotext(e), 2014: 64.

[39]《拉特兰条约》签署当日,瓦尔堡激动地参与了当天的游行活动,直到午夜“失踪”的瓦尔堡才返回住地,他对格特鲁格·宾说道:“今天我有了一生中最重要的机会来参加罗马的再异教化活动,你怎能抱怨我留下来享受它直到最后呢?”(参阅Francesca C.Slovin, Obsessed by Art: Aby Warburg: His Life and His Legacy, trans. Steven Sartarelli, Blcomington, IN: Xlibris Corporation, 2006: 172.)

[40]“Idea vincit ”位于三枚邮票插图的下方——这三张邮票上分别是外交部长古斯塔夫-施特雷泽曼(Gustav Stresemann)和总统保罗-冯-兴登堡(Paul von Hindenburg)的头像,而沃伯格手写的“一切皆有可能”则位于邮票下方。

[41]Georges Didi-Huberman, Atlas, or, The anxious gay science, Shane Lillis trans. Chicago: The University of Chicago Press, 2018: 207.

[42]1905年,瓦尔堡曾对高加索地区的反犹主义事件做出了下述评论:“俄耳浦斯之死。永恒不变的野兽的回归,属:智人(genus: homo sapiens)”。

[43]Aby Warburg, Gesammelte Schriften, Band Ⅱ, Berlin: B.G.Teubner, 1932: 534.

作者简介:乔泓凯,复旦大学艺术哲学系博士候选人、写作者、德文版《记忆女神图集》中译者。主要研究方向为影像理论与艺术哲学,尤其关注瓦尔堡。学术论文收录于《电影艺术》、《法国哲学研究》、《北京电影学院学报》、《艺术史与艺术哲学》等刊物。曾在UCCA当代艺术中心做讲座“阿比·瓦尔堡的宇宙学”。近期文章有《在坟墓中永生》、《空心山和太阳土》、《漂浮的迷宫》等。

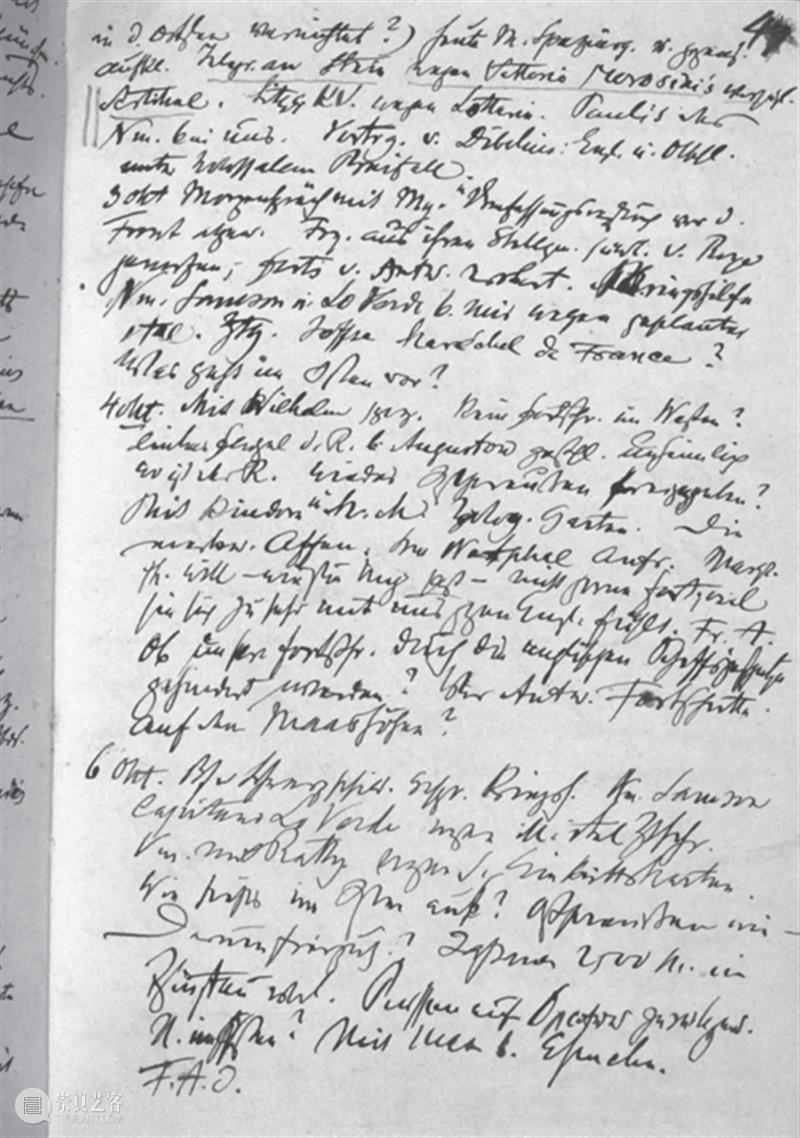

瓦尔堡1914年10月的日记

瓦尔堡1914年10月的日记 图6 瓦尔堡战争照片,前线铁丝网,T3421

图6 瓦尔堡战争照片,前线铁丝网,T3421  图7 瓦尔堡战争照片,遍布弹痕的多力克柱,A2611

图7 瓦尔堡战争照片,遍布弹痕的多力克柱,A2611 图8 瓦尔堡战争照片,教堂废墟,A969

图8 瓦尔堡战争照片,教堂废墟,A969 图9 瓦尔堡战争照片,被杀死在房屋前的人,A2860

图9 瓦尔堡战争照片,被杀死在房屋前的人,A2860 图10 瓦尔堡战争照片,葬礼,A145

图10 瓦尔堡战争照片,葬礼,A145 图11 瓦尔堡战争照片,被系在船上的气球,T4755

图11 瓦尔堡战争照片,被系在船上的气球,T4755 图12 瓦尔堡战争照片,飞行器,编号不详

图12 瓦尔堡战争照片,飞行器,编号不详 图13 瓦尔堡战争照片,被击落的飞艇,T4809

图13 瓦尔堡战争照片,被击落的飞艇,T4809  图14 瓦尔堡战争照片,鸟瞰图,编号不详

图14 瓦尔堡战争照片,鸟瞰图,编号不详 图15 弗莱芒壁毯中的“飞行器”

图15 弗莱芒壁毯中的“飞行器” 图16 瓦尔堡战争照片,骑兵,编号3280

图16 瓦尔堡战争照片,骑兵,编号3280 图17 瓦尔堡战争照片,坦克,编号不详

图17 瓦尔堡战争照片,坦克,编号不详 图18 瓦尔堡战争照片,被吊起的马,A193

图18 瓦尔堡战争照片,被吊起的马,A193 图19 瓦尔堡笔记卡片中的动力图

图19 瓦尔堡笔记卡片中的动力图 图20 瓦尔堡“象征主义”手稿中的动力图

图20 瓦尔堡“象征主义”手稿中的动力图

图21、22 瓦尔堡战争照片,“德国的守护天使”(及其背面),编号不详

图21、22 瓦尔堡战争照片,“德国的守护天使”(及其背面),编号不详  图23 瓦尔堡战争照片,贝特曼-霍尔韦格在俾斯麦雕像与阿特拉斯雕像前,A739

图23 瓦尔堡战争照片,贝特曼-霍尔韦格在俾斯麦雕像与阿特拉斯雕像前,A739 图24 瓦尔堡的邮票设计草图“Idea Vincit”

图24 瓦尔堡的邮票设计草图“Idea Vincit” 图25 瓦尔堡1929年7月18日日记,“理念胜利——一切皆有可能”

图25 瓦尔堡1929年7月18日日记,“理念胜利——一切皆有可能”

分享

分享