常羽辰个展“珊瑚辞典(60句)”于北京公社展出期间,公社与羽辰进行了一次关于《珊瑚辞典》系列作品的对谈。

《珊瑚辞典 · 卷一:2019-2022》

《珊瑚辞典 · 卷一:2019-2022》公社:《珊瑚辞典 · 卷一:2019-2022》(小蓝本)是你在创作《珊瑚辞典》纸本作品时会用到的工具书吗?

羽辰:是的。这个项目是2019年开始的。到2022年,为了防止自己忘记已经翻译过的词,我和弓出版合作,制作了《珊瑚辞典 · 卷一:2019-2022》,包含了前三年翻译的216个词。我一直把它放在手边,时时翻阅。除了确认新翻译的词汇没有重复或错乱之外,《珊瑚辞典 · 卷一:2019-2022》也为我提供了语义的参照系。翻译“河流”的时候我会看一下“大海”,翻译“原因”的时候我会看一下“结果”。

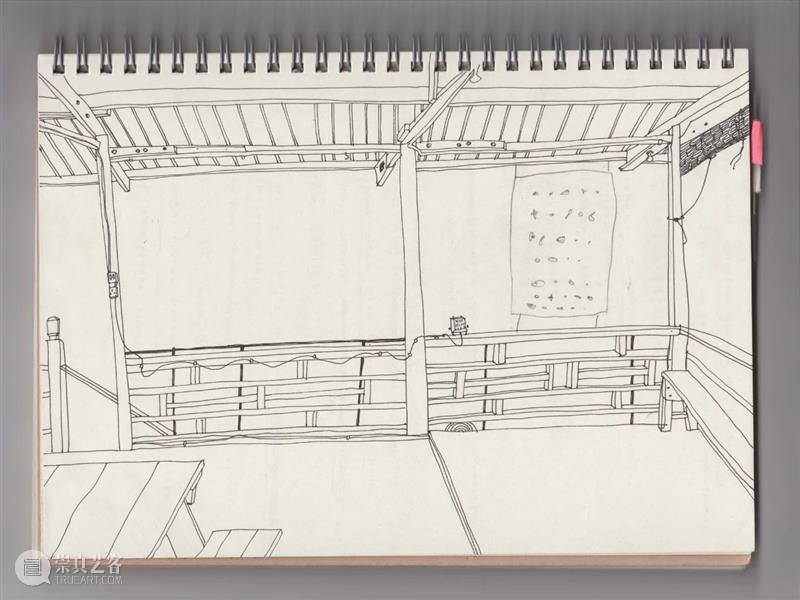

翻译过的句子_ 总督岛驻地 _ 2021

常羽辰在马来西亚金之岛参与Offshore驻地项目 _ 2019

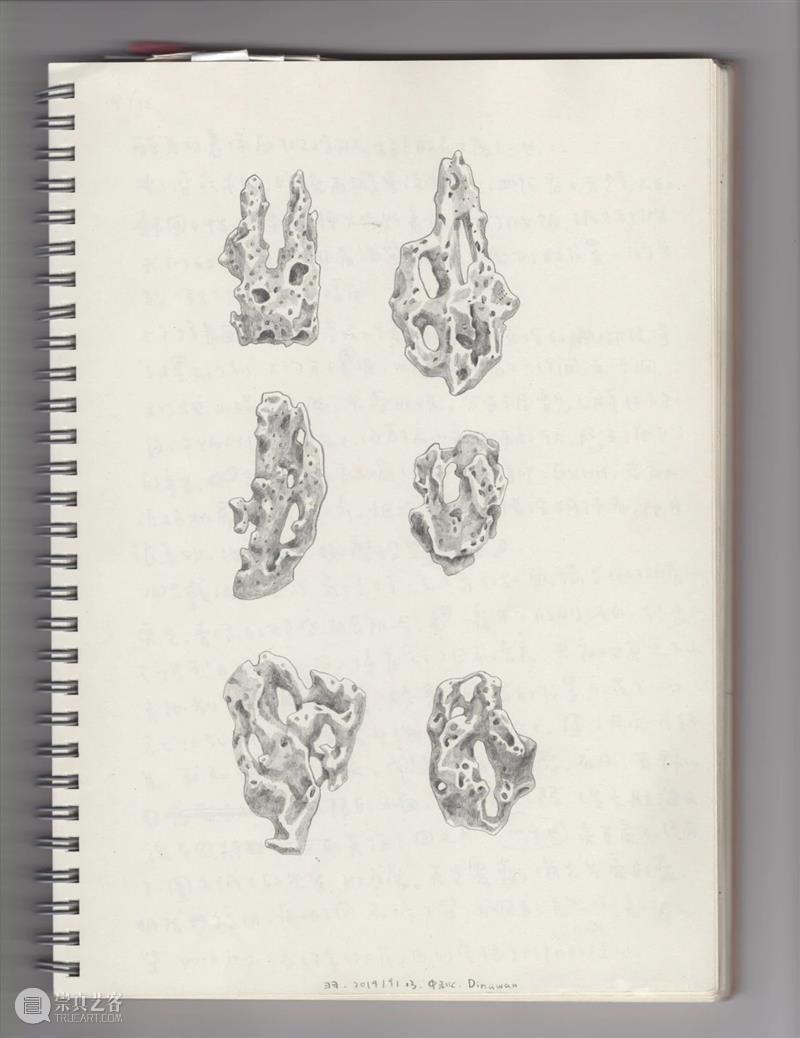

珊瑚辞典(词),珊瑚骸骨 _ 马来西亚金之岛 _ 2019,摄影:范西

悲伤

对于象形文字来说,例如在中文里,“火”字长得像火,“山”字长得像山,符号与事物之间似乎是先天的,紧密的,无条件的。然而事实上,事物与其命名之间充满缝隙与可能性。你知道《说文解字》里“西”字的篆书写作: ,上面是鸟,下面是巢。倦鸟归巢是日落时,而日落在西边,故因以为东西之西。是不是有些任性?但任的是人性,后来的人类也生活在鸟与树与日落所构成的时空中,也就接受了。此外,象形文字至少拥有三种功能:代表其图形内容、代表一种与之相关的概念、代表其所表之发音。埃及古文字发展到后来的世俗体和柯普特语,几乎完全是拼音了。

,上面是鸟,下面是巢。倦鸟归巢是日落时,而日落在西边,故因以为东西之西。是不是有些任性?但任的是人性,后来的人类也生活在鸟与树与日落所构成的时空中,也就接受了。此外,象形文字至少拥有三种功能:代表其图形内容、代表一种与之相关的概念、代表其所表之发音。埃及古文字发展到后来的世俗体和柯普特语,几乎完全是拼音了。

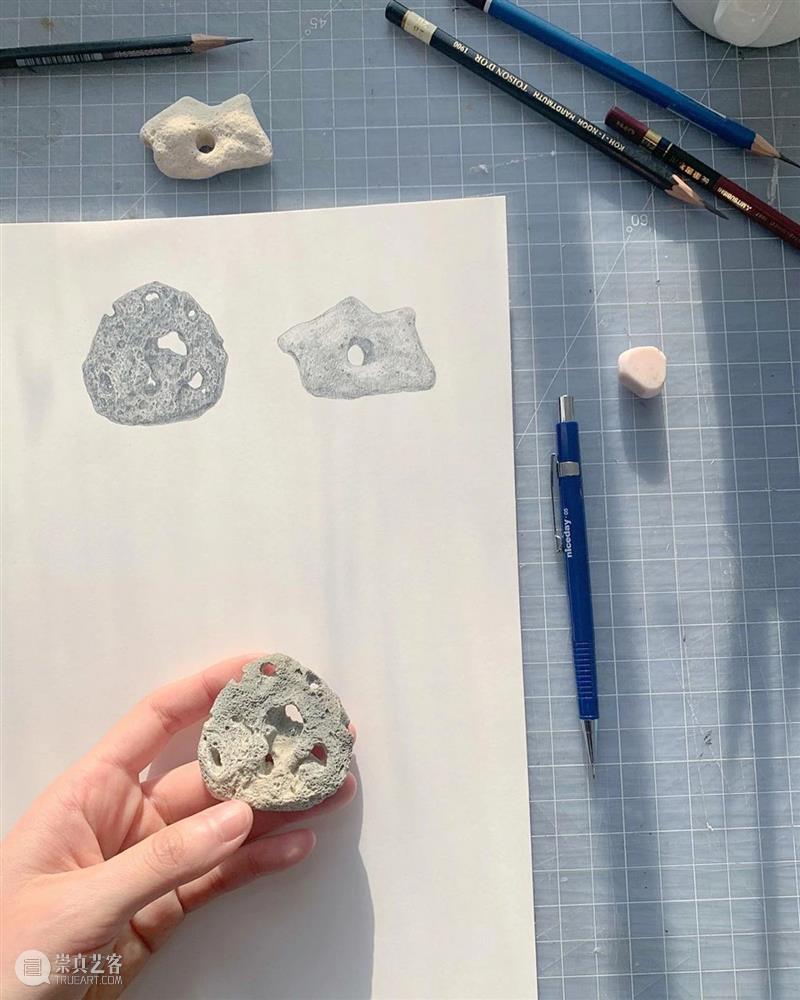

在“珊瑚辞典”中,符号是(曾经)有生命的主体。符号们先作为珊瑚在大海里活过了一生,又作为骸骨在沙滩上沉积许久,我不知道有多久。当我把一个珊瑚骸骨拿在手中,我感到它本身就在诉说,就有意义。我所做的,是寻到它的意义与人类语言交叠的部分。但这个翻译的过程,总是挂一漏万。珊瑚总有秘密,我总有生而为人的局限。更不用说那些仍在岛上、未被我拾起的珊瑚,它们此刻仍在用我不懂的语言,与风、与海、与寄居蟹交流。

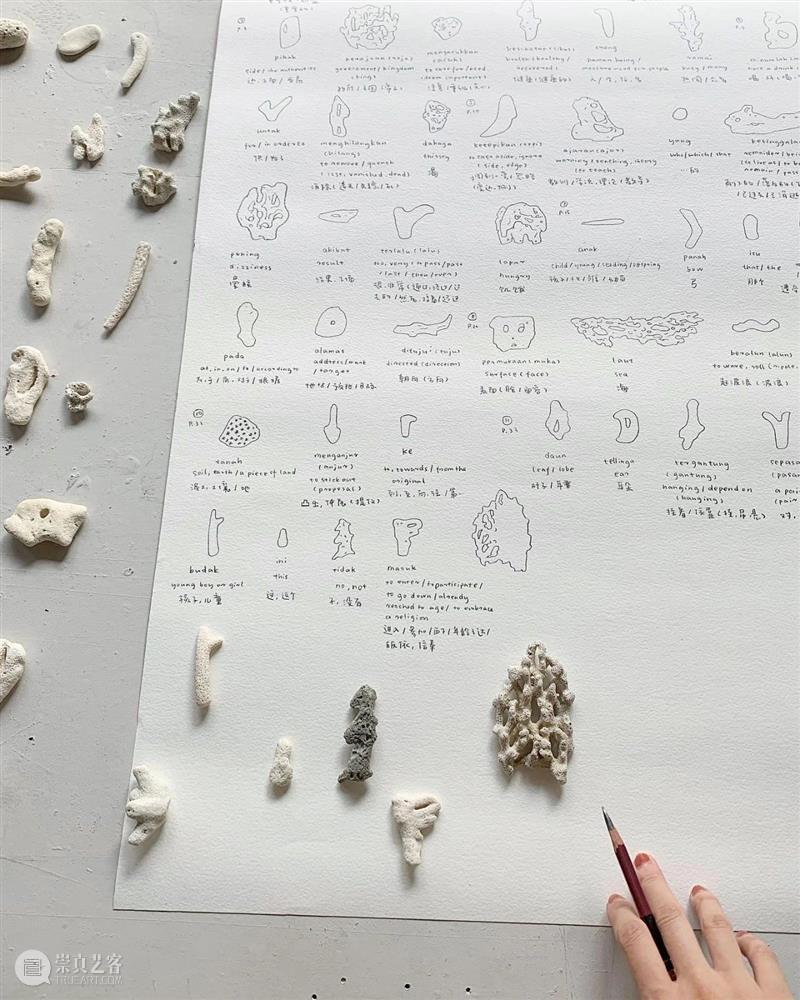

常羽辰为《珊瑚辞典 · 卷一:2019-2022》而写的“简笔字”

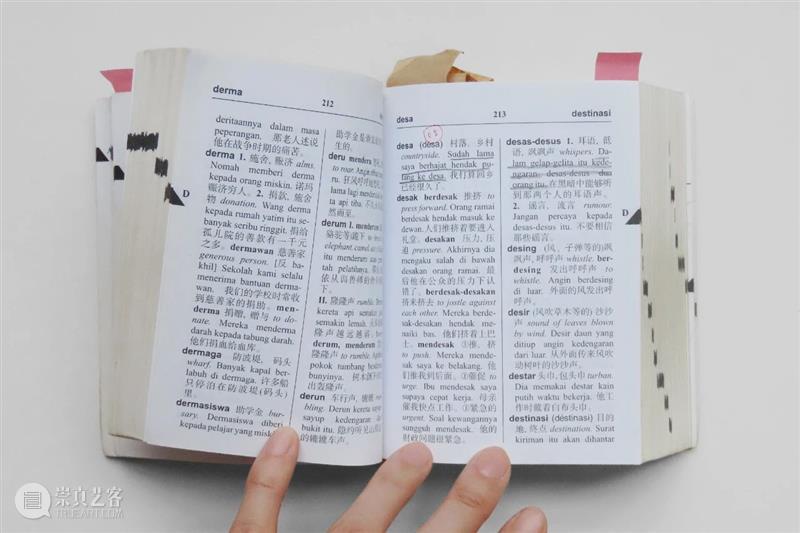

我用”micro-fictions“来形容Kamus Sari中的句子。Kamus Sari是一本出版于70年代的面向马来西亚华人群体的马、华、英三语字典。它其中的例句非常迷人,每一句都像一个微型小说。它们是真实生活场景的沉积物。马来语没有自己的文字,现在使用罗马字母是英国殖民的结果。而在那之前,伊斯兰化的马来半岛使用的是阿拉伯字母。从我的母语,中文的视角去看,没有文字的语言似乎是不完整的。但是浸淫在马来西亚复调的语言生态之中我渐渐意识到,没有文字的语言就像没有身体的魂魄,它是自由的,因为它是无形的。在Kota Kinabalu,商店招牌、政府公文、博物馆展签都有三行文字,平行出现。而每一个曾和我交谈的人,都至少同时切换着2-3种语言或方言。这些系统的间隙,总被耐心的倾听,友善地点头和共同的生活经验所弥合了。

Kamus Sari 统一标准马来语词典(第四版)_ 1973/2018

大海这个词在很多句子中都出现了,所以这个珊瑚被我画了很多遍。每一次都难免画得不太一样。也许这就像是书写,每次都会写得不太一样,但都指向同一个概念。

海,海,海,海,海。

羽辰:我记得《杀死一只知更鸟》主人公小小年纪就会认字,别人问她,你喜欢阅读吗?她说我不会喜欢阅读,就像我不会喜欢呼吸一样。我对语言的感觉也是这样,我被语言包裹、滋养、和囚禁。没有能去思考我是否对它感兴趣的批判性距离。目前因为生活在美国,翻译就成了一种存在的状态。活着就是翻译。我把我的生命体验翻译成英语,在这过程中也在扭曲和撕扯着英语。这种不适也会反馈到我和中文的关系里。我越来越张口结舌了。我在2020年为黑齿杂志写过一个关于翻译的文章,叫做《巴别塔之后之后》。我在某期“剩余价值”播客节目里听到主持人谈起过语言学家乔治斯坦纳,我很感兴趣,所以买了《巴别塔之后》这本书。读完发现我自己就是一个四分五裂的巴别塔。我的舌头已经通不到我的心了。

过去三年我住在纽约皇后区杰克逊高地,是移民聚居的地方。我住在“菲律宾”,向右走几个路口就是“印度”、“尼泊尔”和“印度尼西亚”,向左是“埃及”以致“希腊”,拐弯则是“厄瓜多尔”、“玻利维亚”等。这里也是全世界语种多样性最高的地方,许多在其发源地已经濒危的语言可以在路边某个小卖铺里听到。同时,你也可以听到英语被重新发明,人们将有限的词汇延展出无限的意义。这里日常生活使我渐渐理解,语言的活力不在于准确而在于模糊,不在于正统而在于流变。疫情期间,在线上教书令我精疲力竭,我意识到面对面的沟通或许还包括化学层面的交换。

《珊瑚辞典(码头上的七句话)》_ 2019 _ 珊瑚骸骨、渔网、渔线 _ 150 x 150 cm,摄影:管钧

《珊瑚辞典(码头上的七句话)》_ 2019 _ 珊瑚骸骨、渔网、渔线 _ 150 x 150 cm,摄影:管钧

羽辰:作为目前只有一个人使用的语言,“珊瑚辞典”确实是个人的。过去几年里我逐渐意识到,语言的原则是经济;也就是说,人们希望用更少的符号去表达更多的意思。英语之所以会在全世界霸权,除了其身后的充满暴力的历史之外,还有一个原因大概是实惠,它只用26个字母就可以拼出许多单词。“珊瑚辞典”显然没有这么高的性价比。但是,我也曾看到过它流通的可能性。例如我曾经合租工作室的一个朋友,在和这个项目朝夕相处两年后,渐渐开始”识字”。他指着一个珊瑚说是“痛苦”,而我的翻译是“哭泣”;他说一个珊瑚是“怀孕”,而我的翻译是“原因”,也是某种蓄势待发、指向未来的孕育。2023年,我在纽约布鲁克林的Amant美术馆做了一个表演,我用四十分钟的时间解释了《珊瑚辞典 · 卷一:2019-2022》里的每一个词,以及我为什么这样翻译它们;之后我邀请观众去翻译一些我还未翻译的珊瑚残片。那是一个非常成功的社会实验,每一个观众的翻译都可以被其他观众和我所理解——我们在一个小时之内形成了一个方言。

目前看来,“珊瑚辞典”大概不会被儿童学习和掌握、不会被做成真正的教科书、也不会成为学校里的必修课。但它会令遇到它的人感到某种模糊的触动,在大脑皮层的边缘,似是而非的重逢。那也是一种“流通”。

[1] 这个观点受到了Jean-Luc Nancy: The Inoperative Community, Chapter 4, Shattered Love 中的论述的影响。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享