收录于话题

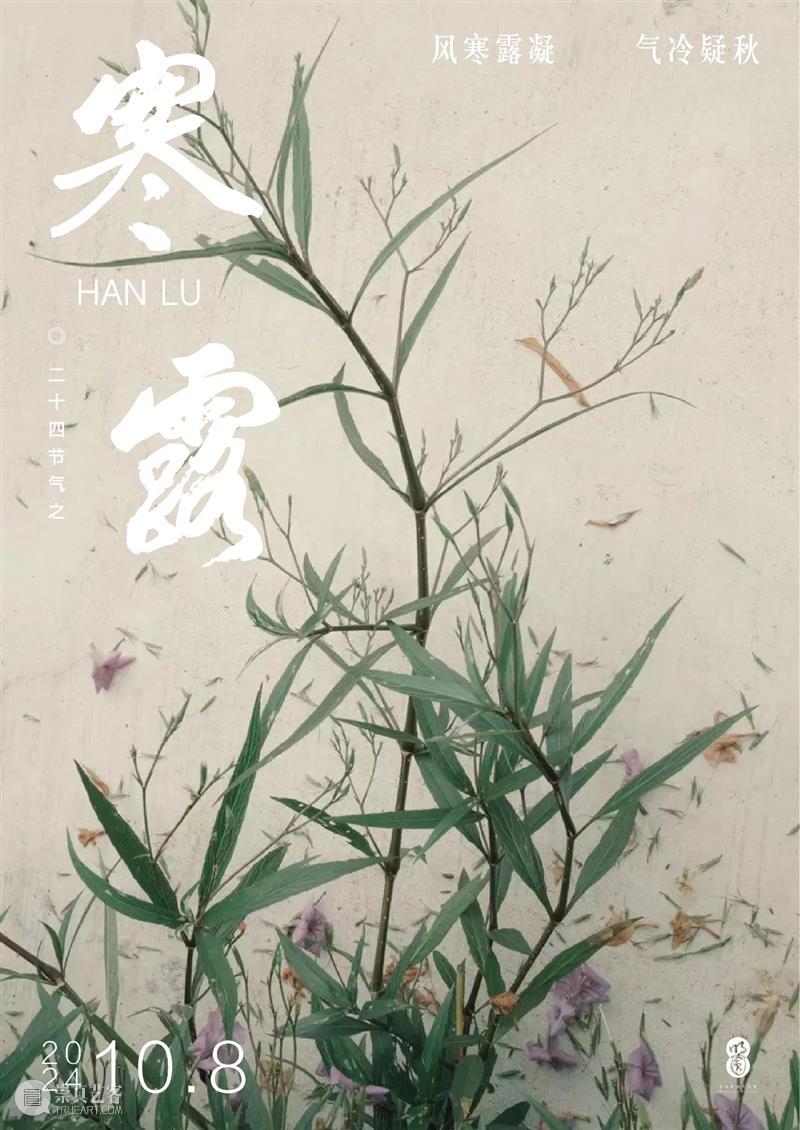

寒露

风凝露寒,气冷疑秋

公历10月7日-9日交节

秋季的第五个节气,是寒露。与“白露”虽仅一字之差,却预告着时节已由还带着些许暑气的初秋,走向了秋的深处。“袅袅凉风动,凄凄寒露零”,正为时节之感。

《月令七十二候集解》说:“九月节,露气寒冷,将凝结也”。此时气温较“白露”时更低,露水更多,昼夜已带寒意。随着寒气增长,自然万物也逐渐呈萧瑟之态。

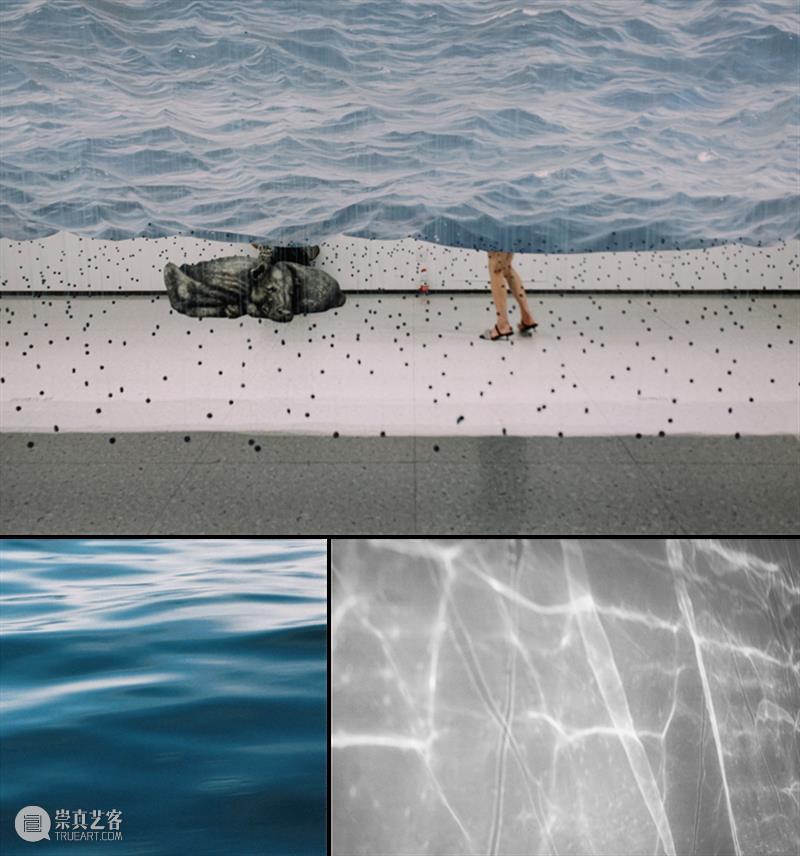

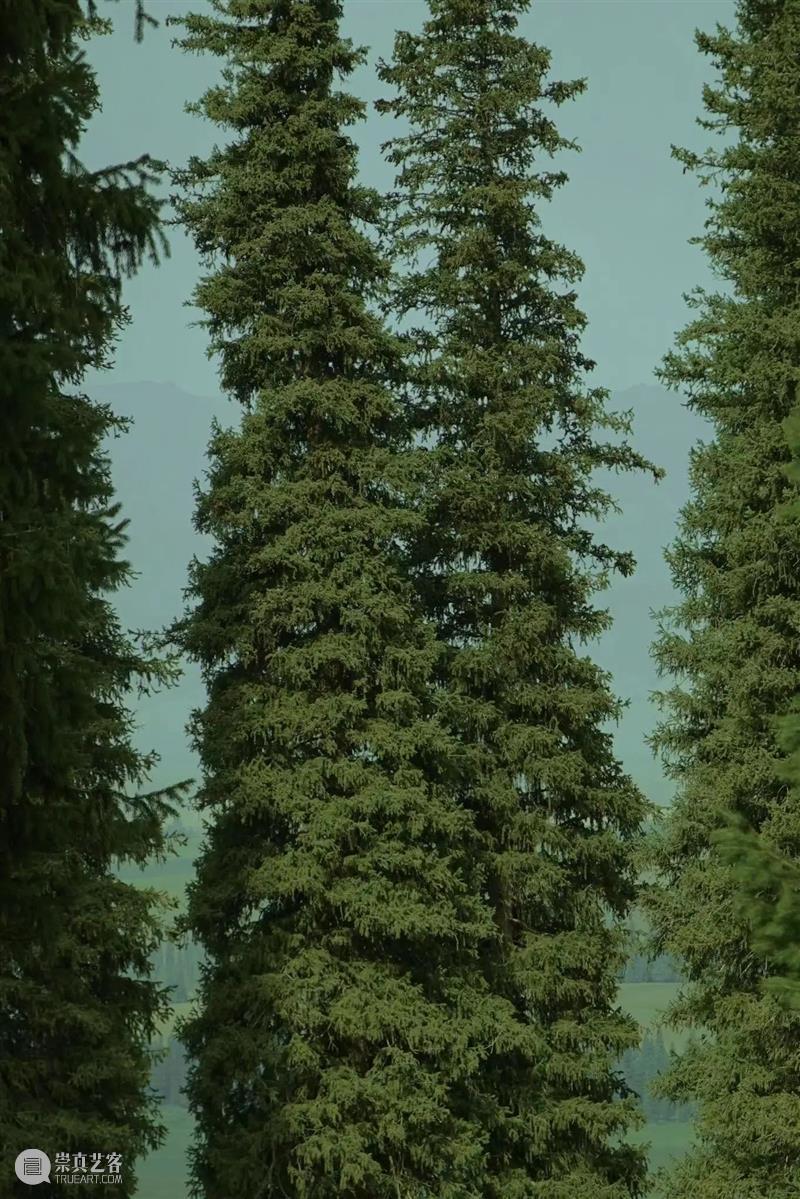

董怡《共性·再生》系列

董怡《共性·再生》系列

数码摄影 尺寸可变 2010-2024

寒露三候:一候鸿雁来宾;二候雀入大水为蛤;三候菊有黄华。意在描绘寒露时节,鸿雁排成一字队列朝向南迁;寒气愈深,雀鸟渐渐隐匿,古代人们看到海边突然出现很多蛤蜊,其条纹及颜色与雀鸟很相似,便以为由雀鸟变成;“菊有黄华”,九月寒露,正值菊花盛开,是古人登高赏秋的好时节。

董怡《共性·再生》系列

董怡《共性·再生》系列

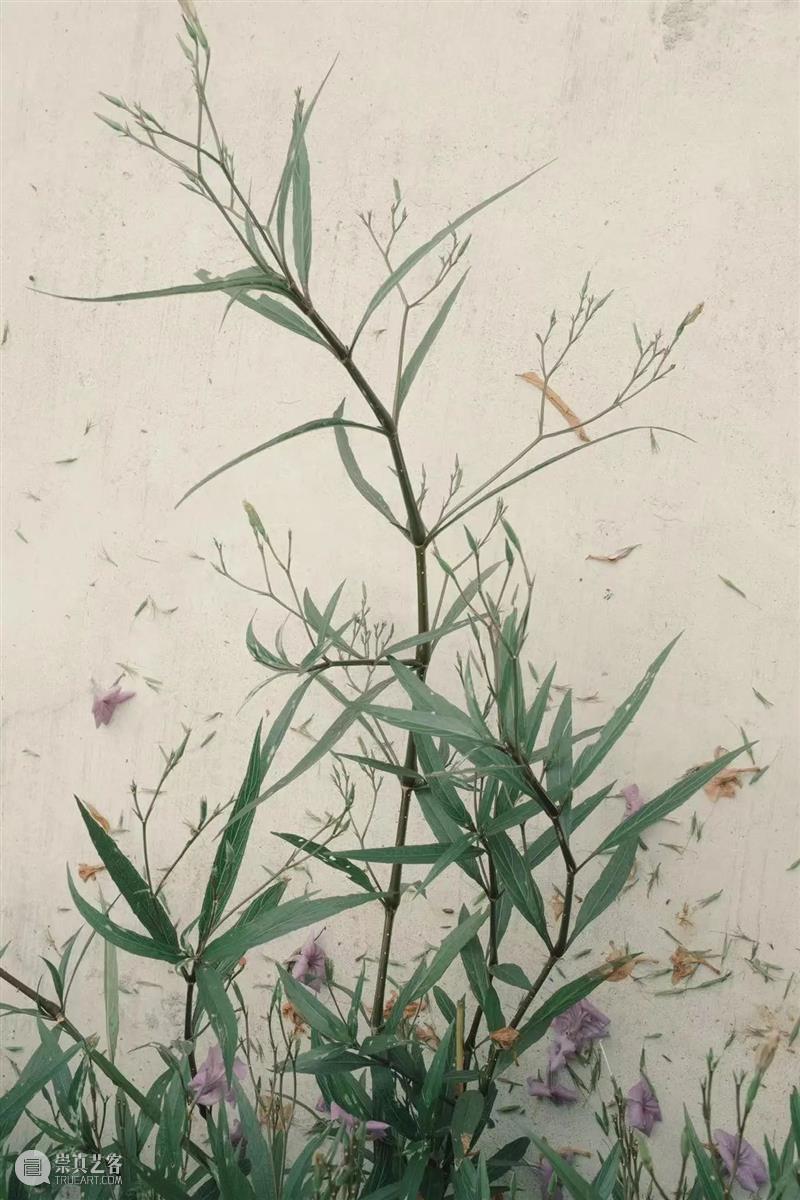

《我与地坛》中,史铁生如此描述秋:“秋天带着落叶来了,早晨像露珠一样新鲜。天空发出柔和的光辉,澄清又飘渺”。秋天到了!从脚下发出落叶清脆的咔呲声开始,从栾树在风里温柔的摇晃开始,从裹得愈来愈紧的外套开始,无数个秋意时刻,凝结成自然生命赋予的多情触感和充沛情绪。

她在作品里,将这种细腻的情绪关切到更深处,思索宇宙、自然、万物间联结共享的生命经验。经由自然与日常里的意象撷取与诗意凝练,用定格影像,从身体到大地,作一场场关于自然的、遥远而朦胧的梦境。

董怡《共性·再生》系列

董怡《共性·再生》系列

A:因为怕热而又喜欢春天,所以对于“春分”和“大暑”格外关注。“春分”,体感上的舒适以及走过阴冷冬天后那种苏醒和明确的感觉,让人有种“正是闲时无客过,小庭斜日倚阑干”的轻松之悦。而关注“大暑”我就得注意三伏天我得尽量少出门了。

董怡《共性·再生》系列

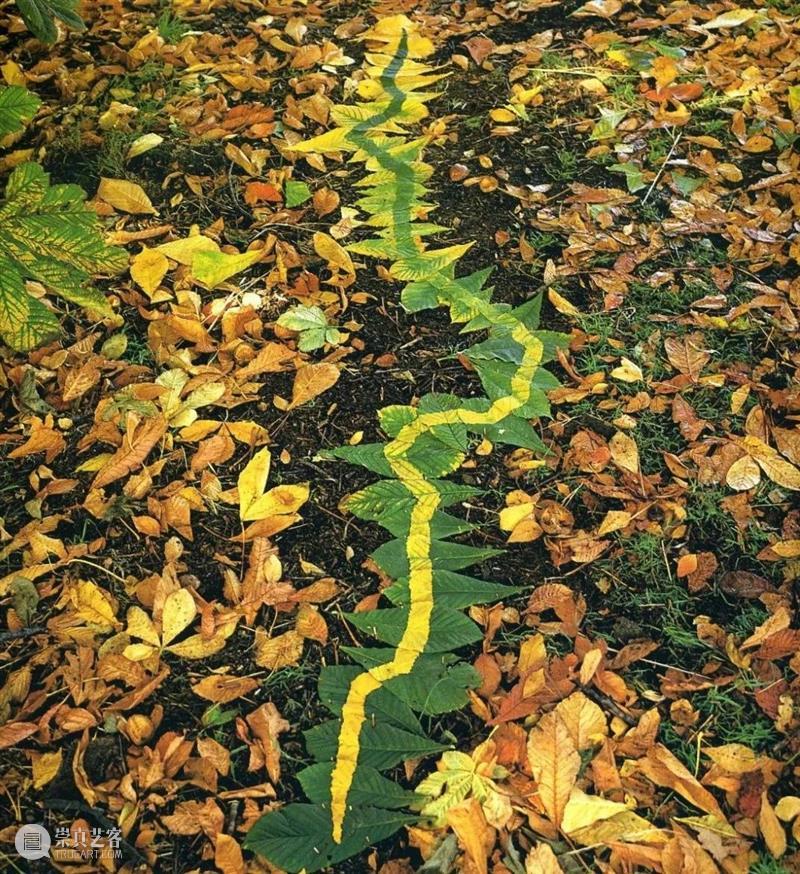

董怡《共性·再生》系列A:性格很内向,非常喜欢把自己丢进大自然环境,很治愈也很踏实和安全。自然虽然没有人类的语言方式,但是生命力有迹象,这种迹象我认为是一种无声的“语”。观察一株植物生长的脉络,时间在一棵树长成了深深浅浅的纹理,这些自然之语都在我的创作范围里。用镜头聚焦的方式是记录,同时也是与自然交流。我把同他们的交流,整理成影像转译出来。

董怡《共性·再生》系列

董怡《共性·再生》系列

A:影像和绘画的媒介差异从广泛的艺术性来说这个话题,对于我来说有点高度化。我只能谈及我自己的创作经历感受,正好影像创作和绘画都是我在使用的表达方式。对于我自己的创作来说,影像具有比绘画更多的客观性和现场感某些环境下甚至功能性,绘画具有的主观创造力和想象力让我可以更理想的描绘我的内里。

董怡 数码摄影,尺寸可变,2024

A:我希望它是有“温度的诗意“。

A:《共性·再生》这组创作其实并不是什么遥远的主题,客观来说,它很“容易“。比如刻意去拍摄一些特意的画面进行组合,但是我一直在心里对自己说的一句话就是:“保持真诚”。真诚的对待你的感受和表达,保持每一次感受而触发的快门背后每一张影像的真诚和独立性。所以真诚以及保持对生命的好奇、交流是我认为此系列我看重的部分。

董怡《共性·再生》系列

董怡《共性·再生》系列

A:平衡的追求有源自于经验总结的部分,比如什么节气该种什么,吃什么,穿什么来让人类的生活和谐,同时与自然平衡共处。而脱离人类中心主义里的平衡或许达到了失衡状态是件未知且可能恐惧的事,而在作品里,我反而不太刻意追求平衡,比如一定要通过某种构图或者某种意象来达到我们经验、认知、感受里的平衡,一切发展似乎都有理由。

A:二十四节气是中国古代农耕文明的产物,过去它是指导农耕生产的时间体系。而今全球气候的变化导致节气的物候特征发生变化,生活规律和生产都有影响。对于艺术创作来说,关注这一变化而从产生的创作,或许会让人们对气候变化、环境保护等有所注意。

Q:Andy Goldsworthy,他的作品基本都是用自然的天然材料进行一些艺术装置和雕塑创作。

Q:极光。

A:窦唯的《出游》吧,正好寒露时在国庆期间。

A:那就分享一下春分时的黄昏吧。

1991年,西华大学动画本科

参展

第九届影像上海艺术博览会(2024) / abc艺术书展·北京(2020)

欢迎移步展厅观看

……

建议绿色出行,地铁1、10、12号线(陕西南路站7号口)

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享