[……]

早饭后去爬山,据说是很短的路线,并且需要原路返回。我还是兴致勃勃地出发了。红的蜻蜓,黄的蝴蝶。脚踩在落叶搭建的虚松的步道上。很快到了顶。听到海浪击打礁石的声音。在植物的遮蔽中——繁茂的,垂吊的,互相牵扯的,在斑斑点点的阳光中奋力生长的——向右看到熟悉的海滩,远处小小的两三渔船;向左看去也是海。海面在晴日是白银色。我想到自己,在岛的脊椎。试着继续向前,还是想走到山的另一面,但确实没有路了。没有路的地方是陡峭的。踉跄了两次,脚趾留了红的血。认输地回到来时的路,再次经过了高点——若这是一头巨大的俯卧在海面的兽,我的步伐描摹他的背鳍。下山途中听到一声兽的叫,(没有证据地)我判断是中型哺乳动物,(没有证据地)我判断叫声的意味是威慑。

午饭后睡着了。醒来走出门,眼前是正午令人目眩的白光。我慢慢走在这白光中,看见了过去几天没有看到的景象:原来在这小岛上,建设一直在发生——有人在运输木料,有人搭建房屋,有人翻修家具,有人在翻开地表的土在接地下的管道。不知道为什么,过去的两天里没有看到。或是看到了,但没有register。岛在变化和发展中,不是静止的。就像坐在船上,船在前行。而我们会在这个时间出现在这里,也是藉由了发展初期盈利的空隙和想象力的富余。岛是社会,岛是经济。像我们一样。

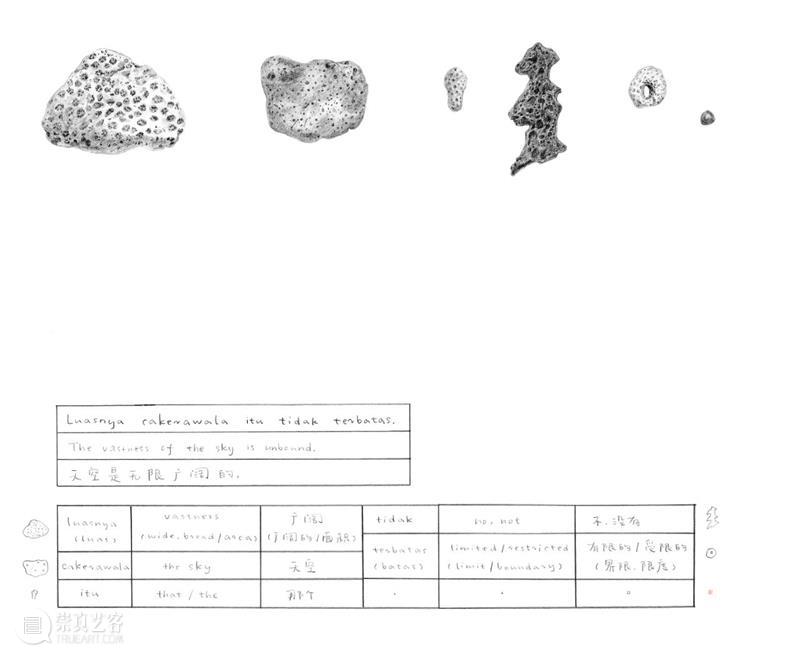

走向食堂,C他们从城里回来。范西买了榴莲。我和W都是第一次吃榴莲,他只吃了一口。我有点忐忑,但吃下去完全是甜糯的糕点。下午坐在三号房前画珊瑚,静静坐着也淌汗。蚊子真的很多,一边喷防蚊液一边擦止痒药膏一边用电蚊拍杀它们。此间凝神聚气地画画像某种惩罚或修炼。被咬的越来越多,胳膊红红的,被欺负的有点委屈。我想我散发出了溃不成军的信息,更多的蚊子来了。我于是换了衣服下水。

虽然不确切记得第一次下水的地点,但应该就是这附近,可海不一样了。好多尖锐的碎礁石,走了很久水还很浅,只到膝盖,不能游泳。珊瑚和礁石却越来越密集,我越来越没有地方落脚。回头看岸已经好远。我觉得困惑,像走入迷宫一样失去判断力,为难又因为其实没有选项而失去耐心。就这样又勉强走了几步,感到小腿有被划伤。水勉强没过大腿,我开始小心翼翼地游,向深水的方向。珊瑚在我肚皮以下不远,似乎不甚友善,甚至有些狰狞的味道。午饭时听到志愿者讲珊瑚是动物而不是植物,动物是否比植物有更多的情感?彼此间更多的交流?虽然听说,树也聊天。我边游边在想,珊瑚传达出肃杀的气氛是否因为我的贸然。这样想着,游得更远一些。

我向着昨天似乎游过的水域,却没有一点熟悉的感觉。难道海面降低了,这么多吗?我仍仿佛闯入者。珊瑚的颜色(暗红,深紫),形状(密集,团结),触感(滑腻而坚实,不小心碰到了就知道我不该碰的),都是那么的陌生。我想到刚刚在画的,珊瑚的遗体,单纯质朴的骨白色,脆硬有声的质感,明确的轮廓——可掌握的。原来我只敢面对没有生命的珊瑚,不能面对它阴郁而旺盛的生命力。尽力地游,还是找不到一点过去的经验。想到人不能两次踏入同一条河流,原来也不能潜入同一片海。海是一个身体,经历生命的变化和周期。膝盖被刮破流血了,回到营房冲澡。

原本想再去看一次昨天看日落的那一面海滩,但隐隐听到远处连绵雷声。我于是去了码头附近,用手机拍下了海滩上一组组细致、神秘、有数学意味的沙的组织(刚刚上岸时看到的)。也许是某种细小生物在黄昏的routine,在沙滩上留下了富于变化似乎有自有逻辑的图样。在沙滩上弯着腰边走边拍,Shogun跟着我。有时拍进了落叶,有时拍进了松针,有时拍进了掉落了朱红的花(南洋的花,叫什么名字?)。向南走,天空越来越黄,我在日落的镜面。黄之明确不可思议,天地之间,被颜色充满。乌云在正上方了,一两个雨点。我捧着捡来的珊瑚快步上了甲板。

年轻的船长和船员们在玩手机,听歌。有时也跟着哼歌。我坐在他们旁边,一边听,一边看着闪电(今天是比较清冷的水粉色)。水里有一群小鱼聚集,轮廓一直变化的黑影。有三五条细长如蛇,闪着幽绿的磷光。水面上盘旋着三只鸟,是鸬鹚吗。天越来越暗,风越来越大,雨越来越斜。看到对岸的灯,以前似乎没看的这么清楚过。

风真的很大,或许因为甲板是高的。大的好像我们(我和甲板,和船长,和船员)在急速前行一样,那样的错觉。

—

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享