收录于话题

#CloudCollection#画册文章分享##大卫·克拉耶博

乔纳森·珀西尔:有些东西近乎物质的瓦解或退化。《野火》似乎将电影和放映画面推向了极限,仿佛是一部在银幕上燃烧的电影。这种似乎自内部燃烧殆尽的画面想向我们传达怎样的信息?

大卫·克拉耶博:我们可以回过头来看,摄影机的拍摄对象最终与燃烧或死亡等状态联系在一起,而在此之前这些状态都与影像技术无关。对电影来说,停止也意味着燃烧。而从摄影的角度来看,停止则意味着消逝。我们必须扪心自问,为什么会发展成这样,以及为什么摄影会诞生于工业革命期间。这一时期的特征可能是人们对于绘画图像体系的极度不满,或许也没那么糟,仅仅是感到某种疲倦。我认为当时的欲望由如下几个想法所驱动:可以轻易移动、将深度感知交付给相机镜头、安于前景和平面所带来的舒适感(这导致了之前所提到的抽象艺术),以及在其中找到信仰(科学主义)。在这样的断裂中(即使我相信其中存在一种连续性),或许可以看到摄影的诞生是对绘画的告别,同时也是对那些见多识广,并不遗余力地呈现给我们的大师们的告别。我试图重新审视这一点,并非是要再次占据大师的位置,而是想说:我们不要忘记,越是步入虚拟世界,越要记得感官的存在。

乔纳森·珀西尔:这种感官记忆是什么?它对于我们的感知以及我们与虚拟图像之间的关系有怎样的启示?

大卫·克拉耶博:我们的注意力被分为固着化和情境化这两种对立的倾向。神经生物学研究表明,我们的右半脑控制着两个视野(左视野和右视野),并对所获得的信息进行情境化处理。而负责固着化的左半脑则仅仅控制着右侧视野。一些饱受精神分裂症折磨的患者就是丧失了右半脑的功能性。此时的他们便会依赖左半脑的语言交流中枢。由于丧失了对感知到的信息情境化处理的能力,他们发现自己陷入到一种自给自足的抽象语言中。左半脑想其所知,而右半脑知其所想。正是通过如此解析,我得以从广义上观察我们的技术文化。虚拟空间是一个由笛卡尔坐标系定义的碎片化空间。因此,如果不为物体分配一个地址(坐标),其自由移动便难以实现。感知体验被重新视为一个碎片化的整体。光在扫描技术中沦为次要。因而我们能够在黑暗中分辨物体。感知发出的信号在触碰到物体后立刻折返,以传送其坐标。当然,这对于依赖光线的摄像机镜头来说显然不可行。这种新技术让我们回到一种我称之为“防御”的状态,因为这是一个置身事外的问题。而自相矛盾的是,为空间中的每一个点都分配坐标会让人产生距离感。有了这两项技术,我们不再需要用手触摸任何物体。我们只需做出伸手这一动作。

乔纳森·珀西尔:虚拟形象所造成的信息流动意味着一种长期的磨合。该图像的构建经历了哪些阶段?是事先让这片森林在虚拟世界中生长,之后再将其点燃吗?

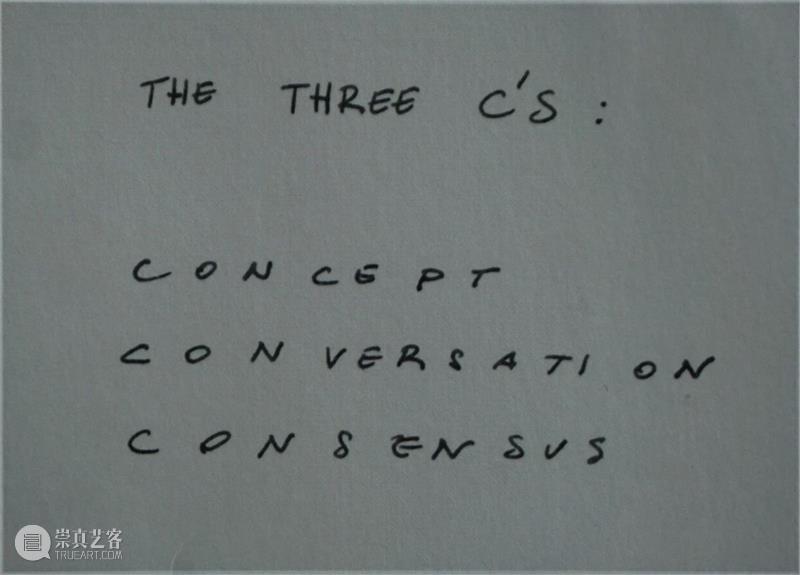

大卫·克拉耶博:在本片的制作过程中,我尝试运用黑暗光学中的“三个C”:概念(Concept)、对话(Conversation)和共识(Consensus)。该举动是对约瑟夫·马斯切利1965年出版的著作《电影摄影艺术五个C》的致敬。说白了就是边走边说。就好比在行走的途中交谈,这是一种图像策略的实践,要求你对省略或涉及的内容精心挑选。你要牢记,这些制作都需要花费高昂的费用。因此你必须学会甄别内容的价值。在经历了筛选的过程后,我们达成的共识无疑是一种妥协。这种情况与相机自由起源的初衷大相径庭。身为这些图像的制造者,我们必须承认自己在某种程度上已成为一个糟糕的上帝和平庸的创造者。

Note from the Dark Optics lectures, The Three Cs

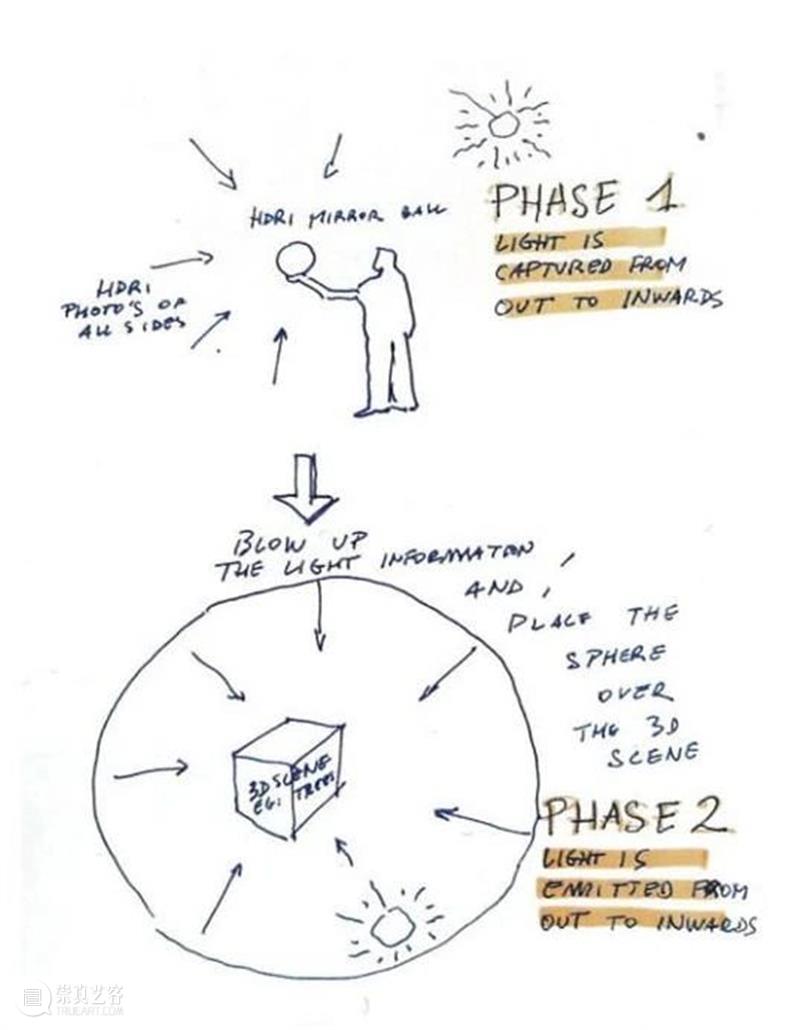

Note from the Dark Optics lectured, HDRI

Note from the Dark Optics lectured, HDRI

乔纳森·珀西尔:我们能否将火的真实特性与这种需要通过不断输入信息才能生成图像的虚拟模拟进行类比?

大卫·克拉耶博:在三维环境中工作时,艺术家会发现自己身处一个有限甚至不乏无趣的世界。一切创作的进行都依赖于记忆、事后总结,以及文件和谎言提供的内容。在这种视觉语言中,图像的每个细节都经过精心预设,倘若偶然遗忘或忽略了某个细节,我们便会看到图像中暴露出一个相应的缺口。例如在《野火》中,树木的种类和气候数据要求我们选定季节和地理区域,并确定这些树木是幼树还是老树,这需要我们明确与既定文化的距离。此时,我们又一次就像之前提到的精神分裂症患者那样(陷入到一种自给自足的抽象语言中)。说到底,这就是我们的文化。开发出这一虚拟火焰生成算法的艺术家曾向我解释,他需要精确的数据以将火焰应用于材料。树叶是湿润的还是干燥的?它所处的环境如何?木材的密度是多少?风向是怎样的?(精神分裂症患者会给出错误的答案,因为他无法理解语言中的暗示)。

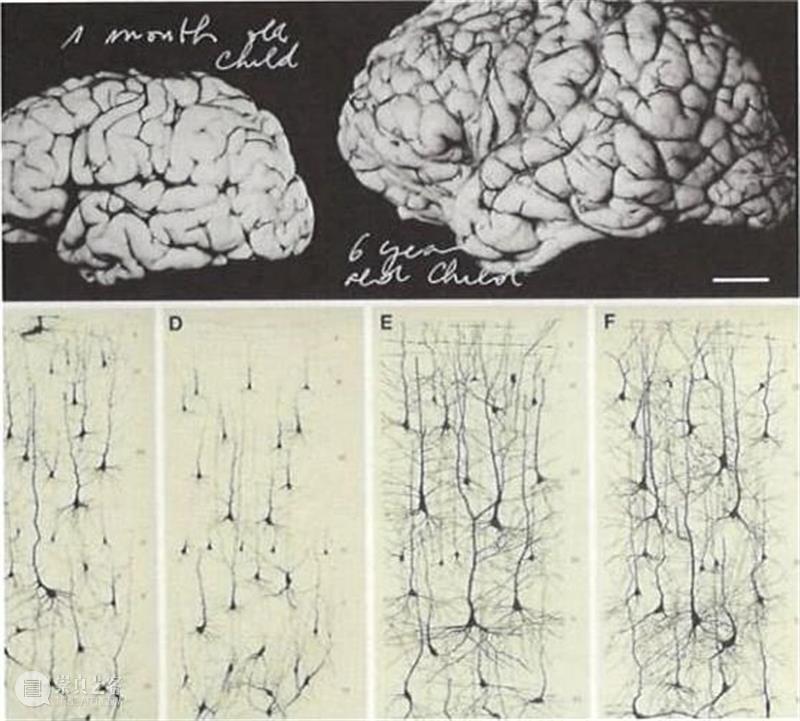

任何数据都会改变算法的运行。它就像火适应环境那样适应变化。在森林被大火吞噬之前,必须首先要建造一片森林。计算速度极为缓慢,需要花费数周才能真正起火。其中一个困难便是需要在适当的时候停止计算,以保持火焰的图案和森林的结构。我认为这是另一种以相对诗意的方式反应现实的要素之一,于是我得出一个结论——并非是大脑与计算机相似,而是计算机与大脑相似。我对这种时间维度非常感兴趣,特别是选择合适的时机停止计算这一点。况且这些计算本身已如此密集,以至于它们潜藏着“点燃”机器的风险。

乔纳森·珀西尔:这种通过输入数据以生成火的方式指向“能量是作为认知系统发展所必备的养分”这一概念。你是否在这个火的图案中看到某种生理甚至生物状态,而这种状态决定了我们对世界的意识?

大卫·克拉耶博:大脑新皮质由脑沟和脑回组成,在我看来这不仅是能量充沛的表现,也是最基本且最原始的装饰形式。对我来说,大脑是所有装饰图案的母体。换而言之,它是一种表现某种愉悦的形式。当然这种假设并无科学依据。40万年前,直立人掌握了驾驭火的自由,使白昼得以延长,并奠定了我们思考或冥想概念的基础。相反,这一发现无疑也开启了在黑暗中度过更多时间、进而处于思考时所必需的静止状态的可能性。意识的起源或许就是这般平凡。当我们谈论时间与空间的关系时,往往会忽略能量的重要性,它才是这三者真正的统一。所以我说,反思是能量升华绽放的盛大时刻。

David Claerbout, 《Wildfire(black book)》, 2021, courtesy Kunst Museum Winterthur

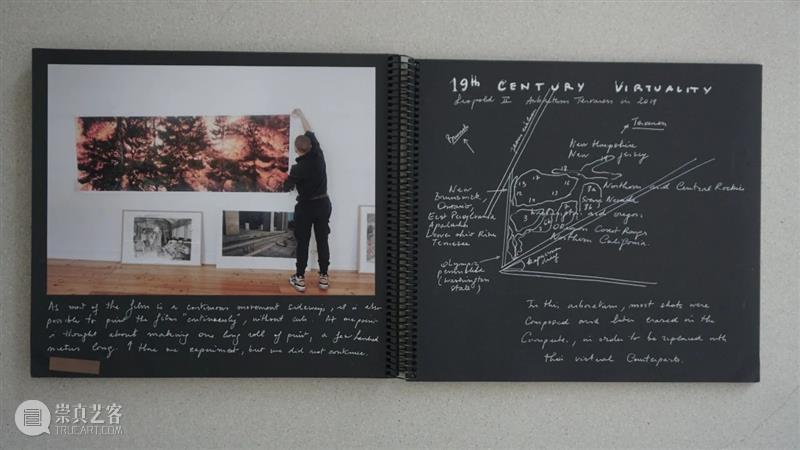

David Claerbout, 《Wildfire(black book)》, 2021, courtesy Kunst Museum Winterthur乔纳森·珀西尔:德国诗人诺瓦利斯在其理想化的光现象学中指出“是光制造了火”,即光生火,而非火生光。而《野火》则提醒我们,屏幕上的火实则是投射上去的光。

大卫·克拉耶博:关于光的主题在之前的作品中就已出现,如《日出》(2009年)、《暗影碎片》(2005年)、《无题(罗丹在魏玛)》(2003年)、《日落映照》(2003年)和《风景上的雾霭》(2002年)。这些作品包括直面太阳拍摄的镜头,即直视12万勒克斯的原始光源。它们都探讨了关于图像的奇迹,揭示了投影仪自以为宏伟如日,实则脆弱的本质。当太阳直接进入画面时,我们才意识到这束光虽无强大的力量和耀眼的亮度,但却承载了足以铭记的磅礴能量。这便是真正的光现象学。像投影仪这样微弱的光源怎可被视为太阳光芒的替代物?即使视频投影里出现的太阳仅发出几千流明的光,也足以让人本能地将目光移开,哪怕仅仅是片刻。人们始终试图保护自己免受过强日光的照射。而一直吸引我注意的是影片中看似明亮的阳光下的世界,实则是由相对较弱的灯泡或激光打造,这与太阳每平方米126,600流明的亮度毫无关联。

结 语

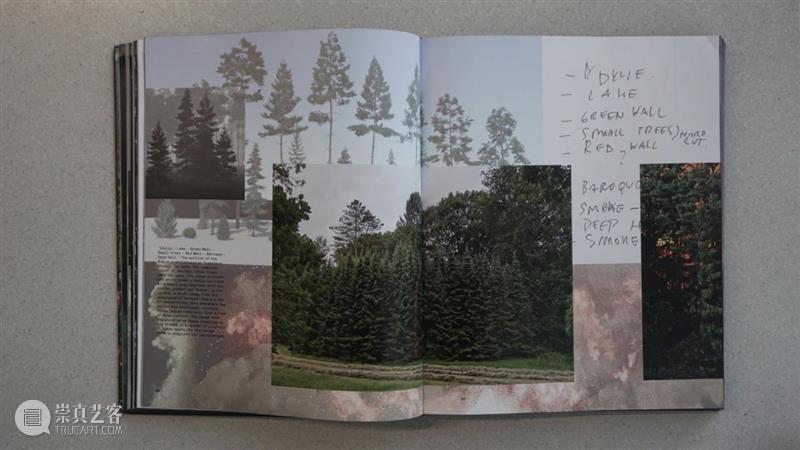

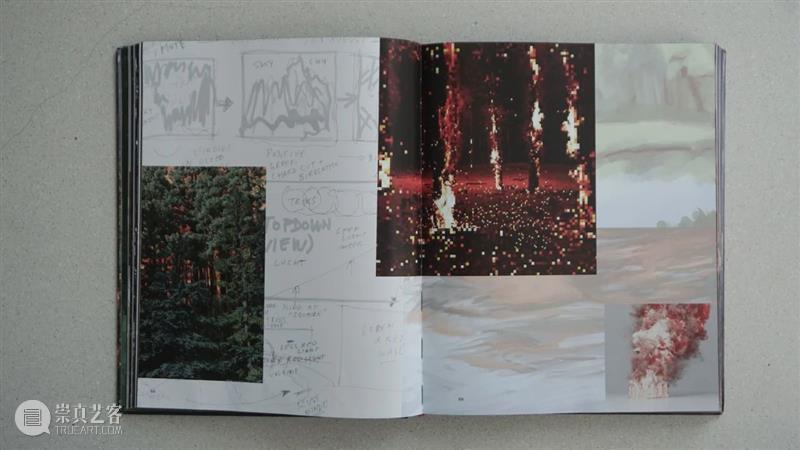

“田园风光-湖泊-绿墙-小树-红墙-巴洛克-地狱深处”。这些是书写于克拉耶博工作室白板上的影片大纲。左上方列出影片完整的“演员阵容”。还有一些未被采用的其他树木。黑白图片展示了一棵小树与其姐妹、妈妈和爸爸在一起的全家福。画面中间是来自特尔菲伦植物园的研究图片,我们在那里进行了大量的研究并完成了剧本的改编:松树的叶子自然形成一种火焰图案。像素化的火焰攀上枝干的图片是制作过程中的效果图。农场的渲染需要花费数周才能完成计算。

左右滑动查看

《David Claerbout: The Silence of the Lens》2022,画册内页

Hannibal 出版,ISBN: 978-9464366358

作者: Jonathan Pouthier; David Claerbout; Jan Haeverans

翻译: 张宇沁 微信编辑: 张欣雨

图文版权归属萃舍云集当代艺术中心或署名作者,未经授权,不得复制、转载使用。请联络 info@thecloudcollection.org获取复制和转载授权。

Copyrights to all images and text remain with The Cloud Collection or named authors. No reproduction or reprinting permitted without authorization.

Please contact info@thecloudcollection.org for reproduction/reprinting authorization.

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享