原文发表于《文艺理论研究》,2024年第3期,第131-140页 安迪·沃霍尔,《玛丽莲双联画》,1962

安迪·沃霍尔,《玛丽莲双联画》,1962

托马斯·克洛与文化研究视域中的前卫艺术理论

蒋苇

上期回顾

蒋苇|托马斯·克洛与文化研究视域中的前卫艺术理论(上)

三、新前卫艺术的成败

克洛的前卫艺术观揭示了社会文化作为动因持续参与了前卫艺术的演进历史,为一种能容纳大众文化的前卫艺术历史叙事提供了可能性。在此之前,格林伯格的媒介纯化观点将绘画母题、题材、再现对象整个排除在了绘画的讨论范畴之外,将毕加索、勃拉克拼贴艺术中实物的“真实性”(reality)解读为对绘画平面性的坦然面对,是将“三维”物转化为“二维”的对等呈现(《艺术与文化》 83)。而比格尔虽然对前卫艺术有着与格林伯格几乎截然相反的界定,将达达主义和超现实主义视为前卫艺术的典范,但在他的理论体系中,日常生活的重要意义实际上来自作为对高雅艺术体制的一种反叛姿态,而不是来自其自身,因而是一种无差别的临时性征用。这两种前卫叙事在面对20世纪60年代以来的新前卫艺术时,都遭遇了阐释的困境:对格林伯格的信奉在20世纪50年代末几乎戛然而止;而从比格尔的前卫艺术体系出发,同样的事物的第二次出场自然失去了震惊和反叛的效果,因而20世纪50年代末出现的现成品、单色绘画、随机偶发等手法也被认为是对达达和俄国前卫的某种大同小异的延续(Buchloh,Neo-Avantgarde and Cultural Industry xxiii),或是历史前卫被收编、体制化的结果(福斯特 23)。而克洛给出的包容大众文化的前卫艺术观,恰好提供了一个能容纳新前卫艺术的阐释框架,这也使克洛成了新前卫艺术的主要辩护人之一。

在克洛看来,新前卫艺术标志性的手法既继承了历史前卫,又实现了完全不同的语义生成机制——不是来自艺术传统内部,而是嵌入了具体的文化语境中。克洛将新前卫艺术锚定在由三对矛盾交织的语境中,即艺术的精英主义、主流文化的保守主义以及生活中的消费主义。[6]例如,贾斯帕·约翰斯的《国旗》显然有对现代艺术形式主义传统的隐射,但同时,对处于抽象表现主义阴影下的年轻同性恋艺术家来说,它更是一种对美国式英雄主义大男子气概的冷却,一种对冷战背景下国家主义狂热的无动于衷(克洛,《60年代的兴起:异见时代的美国与欧洲艺术》 11)。又如,克洛认为安迪·沃霍尔抓住了明星非正常死亡引发的敏感时刻,在《玛丽莲双联画》中,特殊的图像处理手法在社会性创伤事件的语境下使得大众图像原本被赋予的一套政治意义被逆转,光鲜亮丽所代表的自由与个人主义神话成为了其不堪一击的脆弱性的最好证明。(Crow,“Saturday Disasters: Trace and Reference in Early Warhol” 51-53) ANDY WARHOL, SELF-PORTRAIT IN DRAG, 1981. POLACOLOR TYPE 108. 4 1/4 X 3 3/8 INCHES

ANDY WARHOL, SELF-PORTRAIT IN DRAG, 1981. POLACOLOR TYPE 108. 4 1/4 X 3 3/8 INCHES

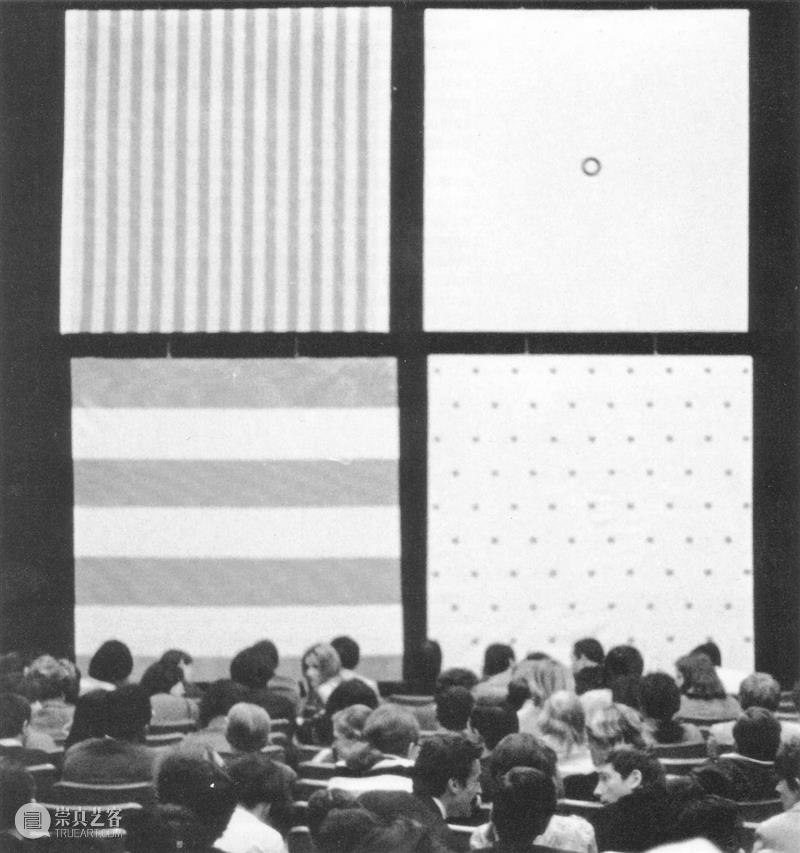

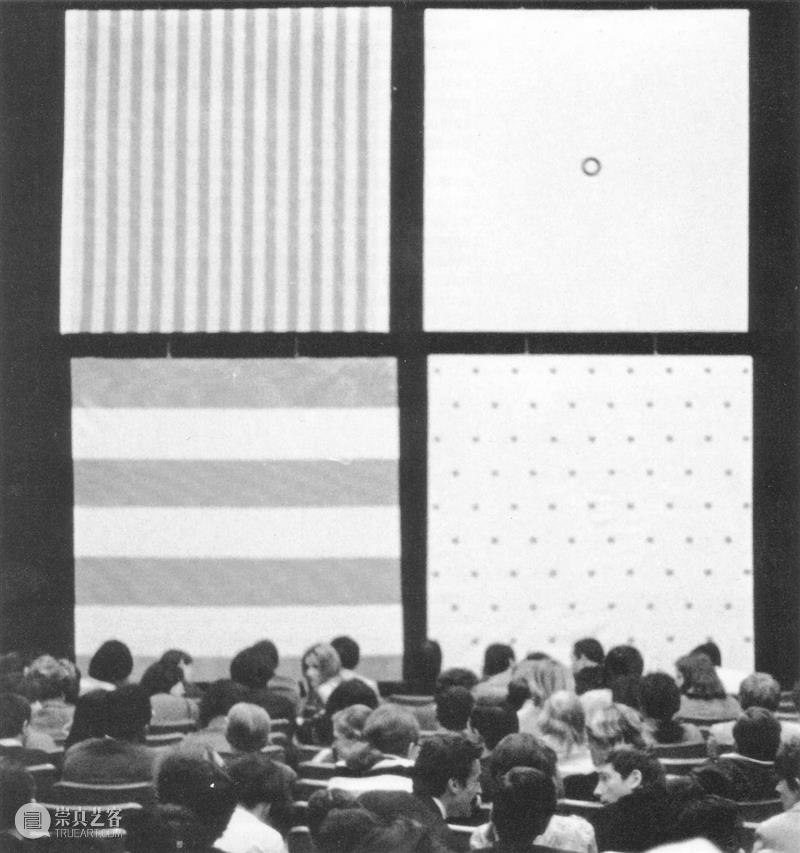

从对社会文化资源的调用和对社会矛盾的表达这两个维度来说,新前卫艺术不仅不是历史前卫失败的重复,也不是丹托所谓的“一切皆可的后现代”(Danto 12),[7]而是对前卫艺术传统的激进式推进,从夏皮罗所说的“隐含的批判性”变成了公然的介入。迈克·阿舍在帕莫纳学院和芝加哥艺术学院的装置、戈登-玛塔·克拉克的枪击行为艺术和纽约哈德逊河岸的建筑切割作品,都巧妙利用了对艺术自身历史的隐射以及特定空间场域所凝聚的体制语境,形成了尖锐的突兀,令作品所处的场域话语变得不透明。虽然这些作品最终都以撤除或摧毁为结局,但这不仅不意味着批判性的失败,反而是其成功的标志。它们通过准确切入公共话语空间中最敏感、紧张之处,制造一种“不适”和不可容纳的尴尬局面,从而令潜藏的矛盾显影。它们被消除的命运内在于这些作品本来的设计结构,其中的突兀激化了所在空间场域中原本就积蓄的张力:“作品只能在有限的时间中存在,因为他们的存在与他们所占据的空间有着决定性的冲突。而冲突正是这些作品雄辩的表达力的源头[……]如果它们能够永恒存在下去,那么其中的冲突就是假象。”(Crow,“Site-Specific Art” 135—136)在为新前卫艺术辩护的立场上,福斯特、布赫洛与克洛站在同一战线,他们都反驳了某些更为精英主义的右派和悲观主义的左派的负面评价,然而正是在关于新前卫艺术的评价上,福斯特与布赫洛再一次选择了批判理论的立场,与克洛产生了分歧。例如克洛认为爱德华·鲁沙摄影作品《日落大道的每一栋房屋》中构图对“序列性”的妥协让渡,产生了一种匿名可替换的序列性美学,成功把握住了美国西部工业化城市建筑环境的内在特质,即更换掉其中的任意一栋楼将不会对整体产生任何影响(《60年代的兴起:异见时代的美国与欧洲艺术》 97)。布赫洛以BMPT团体[8]艺术家声称的“可互换的平等”为例同样揭示了观念艺术(和一部分极简主义艺术)中的这种特质。但他认为这是一种以安迪·沃霍尔为代表的“匿名性工厂美学”,它表明了60年代以来出现的新艺术与广告、商品、大众媒体之间的深刻同一性,而这种同一性正是前卫艺术极力摆脱却屡战屡败的困境。他认为这种匿名性使得早期观念艺术和极简主义艺术这些“以文本介入、广告标识、匿名资料和小册子对视觉批评的惯例发起的大战,不可避免地以趋向广告和市场大战的既定固有机制而告终”(《1962~1969的概念艺术:从管理美学到体制批评》 170)。他并不认为这是艺术家有意为之的、使得作品更具张力的手法,而是前卫艺术对文化工业从“抵抗”向着“同化”的滑移[9]:“对文化惯例的批判式摧毁,直接取得了景观的条件”(《1962~1969的概念艺术:从管理美学到体制批评》 170)。因此布赫洛严厉地断言:观念艺术“成功地清除了传统超验意义上的艺术,从而趋向了与工业生产和消费力量的肯定性合作”(“Conceptual Art 1962-1969” 142)。福斯特与克洛一样看到了新前卫艺术是在惯例、传统、历时的“纵轴”与文化语境的、共时的“横轴”之间同时运作,但这被视为是一种对文化工业的失守。布赫洛进一步指出了这种纵-横之间的机制——当艺术家为着弥补、修正先前前卫艺术的短板或失效之处而去改进先前艺术的形式手段时,当他们朝着目标又跨出了英雄的一步时,却同时也是“原本独立的艺术在进一步臣服于主导知识型的永恒趋势中遭受的又一次最严重的破坏”(“Conceptual Art 1962-1969” 143)。 BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, and Niele Toroni), manifestation no. 3, Muse?e des Arts De?coratifs, Paris, 1967

BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, and Niele Toroni), manifestation no. 3, Muse?e des Arts De?coratifs, Paris, 1967

在布赫洛看来,这种诡谲的滑移就是新前卫艺术依然失败的症结所在。布赫洛和福斯特的早期观点与克洛对艺术家和作品的总体看法并没有太大出入,差异在于视角、出发点和所持的不同立场。尽管二人在先前的前卫艺术理论基础上做了修正和推进,但实际上依然将对资本主义的批判和对文化工业的抵抗视为前卫艺术征程的终点,也是检视这些艺术作品的标准。在反驳了比格尔对历史前卫和新前卫的解读后,福斯特借用精神分析的概念打通了历史前卫与新前卫的链接,并续写了“第一波新前卫”和“第二波新前卫”(福斯特 33)。正是这样的批评实践,在福斯特看来,“接替了现代主义的职责[……]维持了从艺术形式中退场的那些价值,比如难度和卓越性”(6)。他承认前卫艺术理论有着诸如英雄主义、精英主义之类的问题,但他认为放弃这种主义将会是左派的损失(福斯特 8-9)。在某种程度上,布赫洛、福斯特与克洛对于新前卫艺术的立场差异可以追溯到前文中格林伯格与夏皮罗对印象派的不同观点。他们对新前卫艺术的理解虽然在一定程度上整合了法国后结构主义以及文化研究的理论成果,但却并没有采用文化研究的价值观与方法论视角,而是依旧承续了20世纪上半叶知识分子的精英主义立场。无论是对新前卫艺术的“横轴”转向还是对文化研究的学科本身,他们都保持着高度警惕,认为其中潜藏着“多元主义”(杨娟娟 198)或是“新保守主义的后现代”的危险。[10]福斯特认为新前卫艺术背离传统转向了对当下的“关切”(interest)这种价值观,这威胁到了“二十世纪艺术经典最为看重的价值问题”和“专业性”(3-4)。对其中潜藏的价值平均主义、虚无主义的警惕提防,促使他们重返了批判理论的宏大叙事。奠定福斯特声誉的著作《实在的回归》的核心概念“视差”,出自文化研究的“反身性”原理,强调“我们对历史的构想取决于我们当下的立场,而这些立场又是由那些构想来定义的”(4)。尽管福斯特自己受惠于这个概念,却又质疑了由反身性的内在逻辑引申出的另一个概念——“他者性”,怀疑它的效用只是客观性的空洞仪式,使得视角或者“画框”遮蔽了内容本身,也为批评者逃避担当提供了保护伞(213)。[11]福斯特认为自我与他者只是“资产阶级艺术”与“社会”之间矛盾的新的处理范式(183)。[12]批评家道格拉斯·克林普在《获得我们所应得的沃霍尔:文化研究与酷儿文化》中回应了福斯特的质疑,认为无论艺术的主体还是对象都不再能够被单一的艺术史叙事容纳,不同的立场、视角、价值观,都意味着他者性;更重要的是,这意味着主体是由多个维度、因素共同建构的,通过包括或排除了哪些因素,我们得以知悉艺术家或批评家自身的立场和观点的建构方式,这正是视差和反身性对批评的客观性和有效性起作用之处(Crimp 60)。因而,文化研究并不是一种价值平均主义或者多元主义。文化研究视域中的前卫艺术理论,旨在给出一种多方参与、多重视角下的关系模式,却并不架空价值判断,而是提供反身性思想下以特定视角、特定立场为前提的价值判断。它既非要解构艺术,也没有否认艺术对精英阶层的依赖,更不是要将艺术等同于一般意义上的文化。[13]面对文化平均主义和多元主义的论调,克洛极力维系艺术的价值判断,为新前卫艺术建立开放性的阐释框架和衡量标准。同时,面对单一价值取向的对抗范式,克洛又试图将前卫艺术理论从高不可攀的乌托邦目标拉回现实之维。相比于先前的前卫艺术理论,克洛实际上依然保留了前卫艺术作为“抵抗者”的角色,但他试图打破“对抗文化工业”这个施加在现代艺术之上的宏大叙事,以及由此带来的以战胜文化工业为标准的价值衡量体系,取而代之以一种语境性的、动态的、协商竞争的模式。他将艺术在大众与前卫、庸俗与高雅之间的流动演化看成是社会文化运动更新的不同环节,因此,艺术与大众文化具有不同的价值、扮演不同的功能角色,在一个社会的文化生态中,既相互协商,又相互施压,形成张力,最终协同运作,产生文化的动态局面,实现艺术的更新发展。卡林内斯库曾指出“先锋派的概念,只不过是现代性的一种激烈化和高度乌托邦化了的说法”(101)。而乌托邦的目标与悲观主义的消极论调总是如影随形——布赫洛坦言,对于像他这样的左派史学家和批评家来说,“艺术品同其阐释者一样,实际上从未实现任何形式上的超越性”(《新前卫与文化工业》 9)。相较于将战胜文化工业设为前卫艺术的终极目标,克洛的“竞争协作”模式意味着前卫艺术的终极意义在于打破艺术的凝滞,为其注入新的生命力,实现文化更新。这实际上也对艺术实践提出了一种理想化的模式和目标,但这个目标不是艺术发展的终极顶点,而是动态关系模式中的某个时刻,其价值判断是历史性的和语境性的。 Gordon Matta-Clark in Days End, 1975.

Gordon Matta-Clark in Days End, 1975.

走出乌托邦朝向现实之维的前卫艺术理论,在更贴近艺术创作自身复杂性的同时,也留给艺术自主性更大的空间,将艺术家从一种道德的捆绑中解放出来。现代主义前卫艺术理论长期主导艺术界带来的问题之一就是“批判性”自身的学院化、体制化。标榜一套批判性说辞的当代艺术比比皆是,但当艺术家走向成功、被大众和市场接纳后,则必然要面对“变节”的指责:被消费主义收编,或是一种“贩卖前卫”实为“迎合”的艺术。这样的指责是否公允?在克洛的范式中,前卫艺术与社会担当的连接点不在于救赎现代性,它的胜利也不在于最终颠覆文化工业或夺取它占领的公众阵地,而是提供矛盾的表达形式。从一开始,现代主义艺术的成功“就在于成为了它在社会秩序中所处矛盾地位的表征,从而行使了一种总体上的批判自觉的可能性”(Crow,“Modernism and Mass Culture in the Visual Arts.” 29)。克洛对前卫艺术的理解实际上提出了“接受现代主义艺术作为反抗性的艺术,不需要预设它对商品经济文化的超越;相反,它更应该被视为出于批判的目的利用了商品经济文化中不同部分内部之间的矛盾”(Crow,“Modernism and Mass Culture in the Visual Arts.” 25)。前卫艺术家有意识的、主观能动的批判性和对抗性被消解了——这也许是克洛被归为修正主义艺术史家的原因(Glueck 2);[14]他们不再被指定为批判的主动发起者,而更像是敏锐的中间人,捕捉到了原本就包含在大众文化中的矛盾表征,利用它们形成新的审美策略。更进一步来说,艺术家在艺术与社会文化语境之间的中介身份,也为艺术的自主性和社会文化决定论这对矛盾提供了替代方案。迈克尔·波德罗(Michael Podro)曾对这个议题给出过精辟总结:强调艺术对外部语境之不可还原性,就选择了形式主义立场;强调对外部语境依赖性、关联性,就倾向于“艺术是社会的表征”立场,艺术史学者们都是在两极之间走钢丝,朝向一端,则远离另一端(Podro xx)。但是,在克洛提出的艺术更新模式中,艺术家的自主性恰恰与社会文化的影响不再是矛盾关系,而是合力促成了艺术的价值。为了挣脱艺术朝向文化工业的庸俗化,艺术家反而要去利用大众文化中的新鲜血液来突破艺术的惯例,实现自身的更新。在高雅与低俗的两极之间,艺术家必须同时既趋向又背离低俗的一端,从而维系这高雅的另一端——“尽管在已经确立的高雅艺术中一些过时的手段被强行丢弃,但高雅艺术作为一种类型的存在得到了保留”(Crow,“Modernism and Mass Culture in the Visual Arts.” 35)。这两极之间的张力就是艺术家要去克服和操纵的对象。因而,克洛认为最成功的前卫艺术就发生在抓住了高雅与低俗之间张力最强烈的时刻。克洛在马克思主义艺术社会史的基础上融合了文化研究的方法论、价值观和理论视角,将前卫艺术置于高雅与低俗之间,以在矛盾中协商竞争的思想构筑了一个开放、动态的前卫艺术理解范式,并与多元主义和乌托邦主义拉开了双重距离。其与批判理论传统的对立互补关系也为今天学界的“十月”热提供了一个对照视角。布赫洛与福斯特都在后来的写作中反思了早年许多观点,承认基于全然批判性的前卫艺术理论的确有其弊端,认为“最好的前卫也似乎应该是矛盾的、易变的,不然就是糟糕的”(福斯特 30)。克洛的思想在我国语境中亦具有重要借鉴意义。批判理论传统下的前卫艺术观虽然具有不可低估的重要性,但诸如“媒介纯化”“体制批判”等核心概念,对我国前卫艺术发展的叙述欠缺包容性,对本土表达的价值衡量敏感性较低。基于文化研究的前卫艺术理论更注重与实际社会文化的契合,即“适用性”,以其对在地性、本土性的重视和对本土文化的敏感性,在中国语境下具有不可替代的作用。此外,对于近年来依托互联网以前所未有的速度和规模发展起来的大众文化和亚文化,一方面知识分子怀着拒绝理解的态度否定它们甚至对其污名化,另一方面资本则迅速抢占、收割、利用他们的发展成果,将他们偷渡到文化消费的领域包装为艺术商品,遮蔽、消解、绑架这些大众文化中真正的抵抗潜力和创造性活力。面对如今当代艺术与文化工业的公开联姻,如何处理二者的关系、突破老生常谈的对抗式批判,是理论界亟需解决的问题。克洛通过重新校准对大众文化与严肃艺术之间关系的认识,开启一种能够容纳二者辩证关系的批评范式和价值衡量标准,至少为我们提供了一个可能的突破方向。[6]详见蒋苇:《“后历史”时代的艺术史写作——托马斯?克洛与60年代的异见艺术》,《美术》1(2020):128—133。

[7]丹托认为20世纪60年代以来的艺术是无风格的、一切皆可的审美之熵的艺术。福斯特认为这种后现代艺术观在左派看来,是美式自由主义、新保守主义式的艺术观(杨娟娟203-204)。

[8]BMPT是由丹尼尔·布仑(Daniel Buren), 奥利维亚·莫赛特(Olivier Mosset), 米歇尔·帕尔芒捷(Michel Parmentier)和尼尔·多伦尼(Niele Toroni)在1966年成立的艺术团体,四位艺术家分别以横条、竖条、点阵和圆圈图形作为自己画作的全部内容,并且他们声称不同艺术家的作品之间是平等且可以互换的。

[9]尽管布赫洛已经了解到这的确是艺术家有意为之的手法,见《1962-1969的概念艺术:从管理美学到体制批评》注释30(布赫洛,《1962~1969的概念艺术:从管理美学到体制批评》176)。

[10] 见本文注释7。

[11]原文为:批评的距离“成了某种形式的魔法保护伞,一种纯化它自身的仪式” (福斯特 213)。

[12]原文为:“它置换掉了阶级和资本主义剥削的问题,代之以种族和殖民压迫,简言之,它以文化或人类学的问题取代了社会问题”(福斯特 183)。

[13]事实上,克洛曾多次表达了对艺术史的视觉文化转向的批评见Alpers, Svetlana, et al. “Visual Culture Questionnaire.” October 77 (1996): 34-36; Crow, Thomas. “Unwritten Histories of Conceptual Art: Against Visual Culture.” Modern Art in the Common Culture. New Haven: Yale University Press, 1996: 212-242.

[14]批评家格鲁亚克在其中将克洛称为“一名富有声望的修正主义艺术史家”(Glueck 2)。

作者简介:蒋苇,华东理工大学艺术设计学院教师,浙江大学、纽约大学联合培养博士,当代艺术写作者。目前研究聚焦艺术的语境性阐释、当代艺术与大众文化之间的辨证张力关系等问题。主译托马斯·克洛《六十年代的兴起——异见时代的美国和欧洲艺术》,合译《波洛克传》。第六届国际艺术评论奖(IAAC)入围中文十佳。主持2021年教育部人文社会科学研究青年基金项目。

安迪·沃霍尔,《玛丽莲双联画》,1962

安迪·沃霍尔,《玛丽莲双联画》,1962 ANDY WARHOL, SELF-PORTRAIT IN DRAG, 1981. POLACOLOR TYPE 108. 4 1/4 X 3 3/8 INCHES

ANDY WARHOL, SELF-PORTRAIT IN DRAG, 1981. POLACOLOR TYPE 108. 4 1/4 X 3 3/8 INCHES BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, and Niele Toroni), manifestation no. 3, Muse?e des Arts De?coratifs, Paris, 1967

BMPT (Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, and Niele Toroni), manifestation no. 3, Muse?e des Arts De?coratifs, Paris, 1967 Gordon Matta-Clark in Days End, 1975.

Gordon Matta-Clark in Days End, 1975.

分享

分享