和苗老汉聊天

︱黄大德︱

我几乎每年都要到北京看望黄苗子先生。知道他是“馋猫”,每次去前都会打电话问他想吃什么。记得有一回,他让我捎只广东的烧鹅。去年我问他:“你还想吃烧鹅吗?”谁知道他咯咯笑了一下,“想吃也不敢吃了,给我带些粽子过来吧。”不过今年我没问他,就只带上家乡的东莞糯米糍荔枝和麦芽糖柚皮。一见面,我就剥荔枝给他吃,然后又让他尝尝柚皮,他连连说:“好极了,好极了。”

黄老永远都是个乐天派,他住院后我第一次去看他,问起他的近况,他说:“现在能吃、能睡、能拉,每周要做三次透析,透析也不辛苦,躺在那里睡觉,挺舒服的。”说着又咯咯咯地笑了起来。

细细端详这位日夜想念的老人:和三四年前相比,头发稀疏了一点,但精神矍铄,脸色红润,老人斑居然比我还少。眼睛略小了些,但神采依然,在向人们敞开心扉的同时,又充满睿智,而且还夹杂着调皮与童真。他的思维还是那么清晰、敏捷,还是那么健谈。可惜的是,耳朵要偶尔加个助听器。真不敢想象,眼前这位几年中经受了丧妻之痛,两次被死神召唤的老人,竟有如此强大的生命力。再过三个月,就是九十八足岁的老人了!

去年,我本来打算在北京只待三四天,但黄老说:“你来北京那么多回,难得我有空,你就多待几天吧。”我立刻决定退机票,除了他做治疗和休息的时间,我每天泡在医院和他聊天,有时候还在病房里和他共进晚餐。饭后,和护理员小田一块把他推到花园里,让他自个儿推着轮椅走两圈,然后或者他在看报,或者继续我们没完没了的话题。我们的话题天南海北,人生、艺术、历史……还有对老朋友的无限思念。

记得四年前我到北京看他时,郁风老人刚刚去世不久,他还没从悲痛中回过神来。昔日房间各处塞着满满的书籍,挂满各式各样艺术品的客厅已收拾得干干净净。他说:“我准备把藏画全部卖掉,成立一个和郁风共同命名的基金会,用于文化教育事业。”去年他告诉我的第一件事就是基金会的事:“我的画全卖了,等得3000万(我想如果像今年拍卖市场那么疯狂,资金恐怕要翻十倍),基金会成立起来了,总算了了我们一桩心愿。基金会承梁爱诗当理事长,她是律师,有丰富的监管经验,我放心。”基金会主要是扶助文化艺术与教育事业,例如,每年向中央美术学院提供赞助,用于帮助40多名贫困生解决学费问题;为抢救和保护非物质文化遗产,他捐赠51万元专门用于帮扶四川艺术职业学院参与“9+3”免费教育计划的唐卡绘画专业的学生……他勉励受助的莘莘学子:“无论是做人还是搞艺术,都要懂得爱,为了人类之爱,时时抱着一颗善良的爱心。”基金会的成立,大大小小的实践,令他欣慰:“做人啊,赤条条来去,无牵挂了。”

因为搞美术史的缘故,我最喜欢听老人讲过去的故事。特别是爱听黄老充满传奇的故事,他个人的经历不仅与文化艺术相连,而且与整个大时代息息相关。每次与他聊天,他总能聊出一些新的故事,谈到新的鲜为人知的细节。

他告诉我,在十三四岁的时候,父亲黄冷观在香港《大光报》编辑部和同事们议论他时,说祖耀(黄苗子的原名)只要一走出鲤鱼门,就准是共产党。其实他那时只是好奇性地画画漫画,心中只有一股“劝世警俗”“除强助弱”的民族正义感,懂得爱与恨,这种朴素的爱憎感情,大概恰恰来自参加过同盟会并为此坐过牢的父亲真传。

1932年,他从香港离家出走到上海,也仅仅是为了心中向往已久的漫画,但父亲的同盟会盟友、时任上海市市长的吴铁城把他安排在身边,而漫画圈的朋友又把他推向了不满现实、反对外侮的圈子那边。从此,黄苗子无意中卷入了中国历史的旋涡,见证并参与了中国革命历史的进程。

朋友是黄老一生中最大的财富。从孩提时候起,他便广交朋友,只身到上海闯荡后,他恪守着“三人同行,必有我师”的信条,使自己的人生和艺术得到了升华。

正如他在《 画坛师友录 》序 言中所说的:“生平所受师友之恩,如恒河沙数。”他总用放大镜看朋友的优点,而对朋友的缺点,总以宽容的心态予以“忽略”。齐白石、张大千、林风眠、沈尹默、傅抱石、李可染、张光宇、叶浅予、廖冰兄、丁聪、启功、王世襄、黄永玉、黄胄……单在美术界他已是“盛友如云”。黄老说:“朋友的品德、才华、天分,给我的感觉真是‘如沐春风’。首先是老一辈的忘年交,学习他们,在精神品格上受他们诚笃忠信的人格影响,学习他们,对朋友热烈忠诚,然后,在接触中,学自己远比不上别人的学问、治事方法、勤勉用功,这些并不是信手拈来的、随便玩玩的事。人生在社会大浪潮中,要时时警惕自己走什么路,做什么人。哲学上有个名词叫‘异化’,人身上也容易‘异化’,这和交什么朋友有绝大关系,‘染于苍则苍,染于黄则黄’,《墨子》对染缸有严重的警告。”

黄老谈起许多朋友,例如革命带头人、戏剧家、文艺家夏衍,以及抗战期间在重庆由夏衍介绍给他的聂绀弩、冯亦代等人不为人知的故事。此时他总是悲喜交集、肃然起敬的。平生的朋友,出现于他笔下的,何止千百,但从没有说过一个人的不是。到了晚年,对朋友的思念更成了他生活中的一种润滑剂。黄老说:“以诚待人是我一生做人的守则。”

那十天中,我们的话题不时转到一些广东老朋友身上。

那年我带了张邓尔雅的书法给他看,他一字一句诵读之余,由衷地反复啧啧赞叹:“了不起,了不起,这手字简直是炉火纯青,没有一点火气,没有一丝杂念。作为一个书法家就需要没有其他人世利禄观点,一心扑在书法上。”

谈起黄般若这位最早的画坛朋友,黄苗子盛赞他的天分、智慧与勤奋:(二十世纪)二十年代,他曾通宵达旦地临摹古画,又贪婪地学习和临摹世界名画,他的功力深厚,“套路”很多,有工有意,有繁有简,亦中亦西,五十年代坐飞机回大陆观光,对他的画风影响极大。

黄苗子还一再谈起叶因泉,说他是继何剑士之后的重要的漫画家,(二十世纪)二十年代初他便在上海《世界画报》发表作品了,在广东的漫画界影响非常大。他反复叮嘱我,搞广东美术史,千万不能忘了叶因泉。

说起廖冰兄,他更为唏嘘:现在已无法产生廖冰兄的漫画了……

欲成大家者,必消其功利之心。

艺术是我们谈得最多的话题。

自从郁风先生走后,我很担心他的身体情况,但前年一月,他在医院打电话给我,说他的展览在广东美术馆开幕。我赶紧前去,一看,惊呆了!不见两年,经受了丧妻之痛、病魔的折磨,居然还能创作出如此之多、足以传世的杰作,能不令人叹服吗?!力透纸背的“天行健”,大气磅礴,“金文异字”更令人惊心动魄。那是他书法艺术创作上一个新的里程碑。从中我看到了当年“猫仔”的调皮与幽默,看到了苗子(二十世纪)三四十年代时期的睿智,看到了经历过世纪风雨百岁老人的坦然豁达、大彻大悟,看到了一个学者的智慧与执着,也看到了一个斗士永不停歇的脚步。更重要的是,能感受到他心中的那团火!

如今他身处的斗室,与其他病房不同的是里面多了几个饰物,窄窄的过道上放置了一个画架,窗台上放着几本厚厚的工具书,充满了艺术气息。他打趣地说,这是病房、书房、画室、客厅多功能的组合。把病床的尾板放在轮椅上,便变成小桌,可以看书、写字,若要写大点的字,便换上画架上的画板,依然能挥洒自如。(至于铺纸、倒墨、盖印,全由护工小田负责。在这种环境下,小田居然像个“入室弟子”,拿起毛笔似模似样,写起字来也有板有眼。黄老说,只要小田像尔雅先生一样,没有杂念,一心写字,也可能是一位卓越的书法家。)

在病房这小小的天地中,黄老仍是个手不释卷的书呆子。他不时翻起放在窗台的那本金文大字典,心摹手追,苦苦思索。我知道,他希望从中国的古文字(甲骨文之后,春秋战国时代的籀文)中攫取创作的灵感,写下他对人类历史的思考,同时也希望以此作为突破口,探索中西、古今的融合,走进现代,迈向未来。他说:“在成绩面前停步是没出息的,但变革却又很难。然而,再难也得变。幸好上天对我照顾,给我福气,除了抢救的日子,病也病得不太辛苦,透析虽然对我的手有影响,但老天爷却让我的右手照样可以写字画画。”

他告诉我,他的孙女姗姗也画漫画,她去年考进了中央美术学院。他告诫她不要跟风,千万不要净学现在流行的那套日本、中国台湾的东西,要走张光宇、张仃、黄永玉漫画的路子,创出一条民族漫画之路,不要做“假洋鬼子漫画家”。

我们还探讨了如今北京的学术环境,他说,现在到处都是与传统相悖的铜臭味,而随着一个个老文化人的去世,过去北京的文化内涵已渐渐消退,真令人不胜唏嘘。

我们也谈到现代艺术。他说,毕加索之后,世界上搞现代艺术的人很多,但都没有一个被公认的流派。中国的年轻人这二十多年来也纷纷搞起现代和超现代艺术,处于一个“百花乱放”的年代。

他说,我们应该让年轻人懂得,无论搞学术或者搞艺术,欲成大家者,必须消其功利之心,退其铜臭之欲,学会爱,懂得美。这样,一个艺术家才会有前途;一个国家,一个民族,才会有希望的。

黄苗子与黄大德工作照

黄苗子与黄大德工作照

黄老在医院是幽默随和的。许多年轻护士喜欢工余陪黄老说话,有人还顺便整治他一下,比如捏他鼻子。更有“胆大妄为”的,竟趁黄老熟睡之际,抓起毛笔在他额头上画个“王”字,还得意扬扬地说:“把老猫变老虎,爽歪了!”毕竟是“二流堂”人物,黄老不以为忤,反而主动告诉儿子,颇有几分赞赏。也难怪,在喜欢开玩笑的黄老面前,一般人很难占到便宜。有一次,黄老问护士,他染的带状疱疹,别人一般十天左右痊愈,可他为什么老不好?护士告诉他,这可能是疱疹中的“特殊品种”,鸡蛋不是也不一样嘛,有双黄蛋,有单黄蛋。黄老立刻接上话茬:“还有‘小捣蛋’。”有一位护士一语双关地说:“和黄老说话长学问。”黄老却说:“我是‘南蛮’(广东人),‘蛮子’说话胡扯半天,误人子弟。”

又有一次,他对一位护士说:“大家讨论人类退休,有人主张提前,有人主张延后,现在还在协商,没个定论;我看,也应该跟大自然(造物主)商量一番,人类病毒也该有个期限,例如我手上的疱疹,最好早些让它从人类身上退休,免得死缠烂打,害人不浅。”护士笑个不止,说:“这不难办,只要老天爷也加入医学科学院,那就好办了。”不过黄老认为,老天爷应该进社科院,因为他是神学泰斗,属于社会科学领域 — 然后下旨,把社会科学院、自然科学院综合起来,双方共同努力,从此“社”“科”统一为一门综合科学,达到“天人合一”,这岂不是二十一世纪的一大进步?话没说完,护士们笑得前仰后合了。

黄老在医院住了两年多,经常“不安于室”,有时下楼到医院花园里呼吸新鲜空气,有时干脆坐着轮椅让小田推到附近街上溜达。家人有些担心,护士更是不让他四处乱跑,他却说:“甭担心,圈久了的老猫,到处乱跑,你还怕他丢?几时见过九十七岁的老猫坐在轮椅上还怕丢的?”

说到猫,黄老爱给人说一个故事:从前,有一位公子哥,家里养了不少的猫狗。有一天,公子午睡起来,拿着棍子把猫打得嗷嗷叫,旁边的一只老猫看了不忍,忽然作人言,说:“一只猫,打它什么?还是放过它,自己积德。”那公子奇怪,问:“你是老猫,何作人言?”老猫默然许久,忽又发人声曰:“公子没有注意,天下的老猫都会说人话,只是他们都怕出言惹祸,所以三缄其口,一言不发,免得受人欺负。”黄老认为,天下的老猫因为接近人多,都会或者可能会说人话,但老了便三缄其口。这或者和李泽厚的“告别革命”用意不同。

黄老在二十多年前写下一篇遗嘱:“坚决反对在我死后开什么追悼会、座谈会,绝对不许举行我的遗体告别,不留骨灰,更不搞什么安葬,不许家属通知朋友或者媒体。如果谁轻松地说,“哈哈,黄苗子死了”,用这种口气宣布我已自动退出历史舞台,是最恰当的。”这遗嘱是有效的,并永远有效。

我问:“你这遗嘱是否是含着酸苦,含着眼泪写的?”他说:“我这把它当一辈子的总结,一面笑,一面写的。”他还说,在文艺分类上,他这个人属于“杂类”,或者像垃圾分类一样,放在“可选用”的“高等垃圾”,或者属于完全废物的“应废弃”一类,痛痛快快地告别大千世界,倒也属于“无挂碍”一类废物。

每次到北京和他聊天,总有聊不完的话题,总能聊出许多新的东西。和他聊天,是一种享受,让你在艺术上、思想上都得到升华。

我们相约,把这些年来的聊天内容整理成一篇记录他特殊的人生经历的、别有侧重点的访谈录。

我们相约,等他百岁之时,一定再到北京向他祝寿,我期待着这一天的到来。

黄苗子

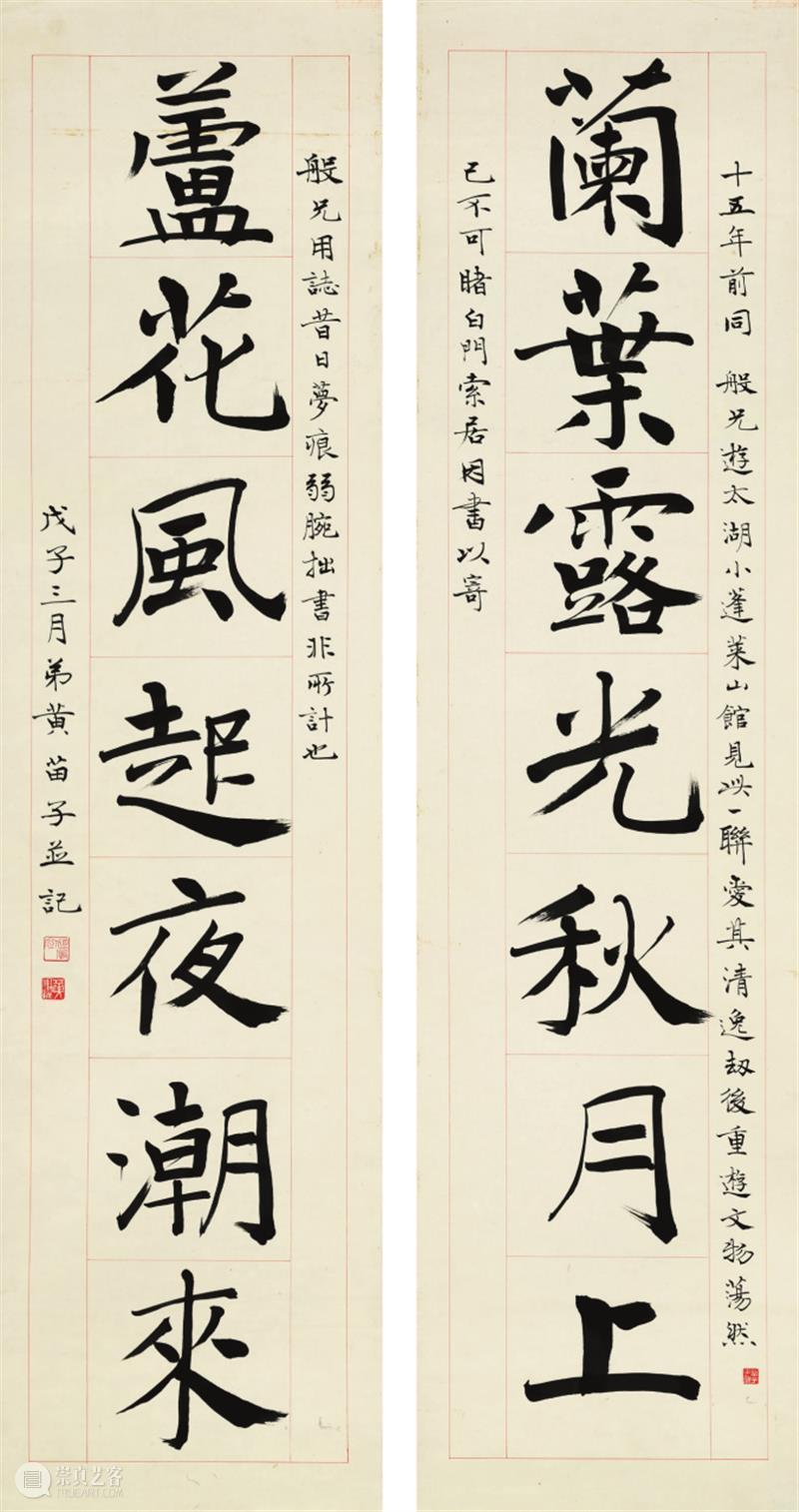

赠黄般若联

纸本墨笔

2011年写于广州四无恙斋

作者为文化学者

(编辑:刘谷子)

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享