本次展览《午夜宣叙》中,相比于李百舸和王恒的直接转译,于洋的形式与媒介则更为隐约、克制,走向对“元”语言的探索,形成人与物间本性的通感探索。“杂物,那些次要的、非主流的、零碎并且包围着我们生活的物品。这里我更加的愿意,将物品替换成物体,因为那样,物品的功能性便消失了,留下来的大概就是存在于雕塑范畴中的‘元语言’。”午夜时分,语言的功能消弭,不再是逻辑的主宰、谈判的工具、欺骗的帮凶,回归最原始的感官表达。流动的《曲线2号》、折叠的《偶置一片红和5米的线》、光滑的《Flower》都保持着独立的自由,万物与我为一,在无功利性、无目的性的快感中,另于与对象形成一种纯形式的观照。

R:欢迎来到又生空间直播间,我们的展览《午夜宣叙》已经开展,今天有幸请到于洋老师。

Y:大家好,我是一个从雕塑语言出发的艺术家,我的创作主要以综合材料为主。这次在又生空间展出的主要是我15年—19年间创作的几件作品,它们延续了我在央美研究生时期和在清美博士生时期以木头材料为主的创作。我的创作比较偏向于极简的形式,偏向于视觉化而非观念。我的作品里并不需要某种概念性的陈述或解释,我个人倾向感性化,创作也更多从平时的个人感受出发。我创作中的很多材料都来源于日常所观所感,然后再把它们运用到创作当中,这也是一个传统的雕塑家的创作方式,手在脑子前面(创作先于灵感),艺术语言也就随着这个过程慢慢产生了。

R:我们这次对谈主要是以展出的作品为起点,联系作品了解于洋老师的创作形式和创作理念。让我们首先通过观看《1分46秒》这幅作品来了解于洋老师,这幅作品首先在形式上非常亮眼,在二维和三维之间打造出一定的过渡平衡,您是如何在创作中将二维与三维结合的?又是如何把握这种表达形式的?

Y:在我创作的很长一段时间里,我都在思考雕塑和绘画之间的关系,从某种意义上来说,我认为雕塑比绘画要简单,因为很多时候绘画需要技巧上的锻炼,绘画中的色彩和素描需要多年且反复的练习才能成型。反观雕塑,比绘画更加直接,是一个塑造和雕凿的过程。

于洋 《1分46秒》

Wooden board,sculpture knife

R:接下来我们来看一下《Flower》,这个系列的造型简洁,而且是将抽象和具象相互结合的创作手法,与贫穷艺术的核心特点相互呼应,请问您是怎么理解贫穷艺术?贫穷艺术的特质在您创作中又是如何体现的?

Y:其实,我最初的关注点是日本物派,它是上个世纪六、七十年代的一个日本艺术流派,最初是根据美国极简主义产生的一个比较松散的流派,他们的艺术观点主要是回到自然,让材料回到其本身自然的状态,所以他们会选择石头、钢板等材料本身,尽可能去减少人为的干预。当我在物派的语言中持续探索时,发现有点无路可走了,因为他们关注的就是材料本身,用禅宗的哲学内涵让材料展现自然而然的魅力,已经回到自然本身了就更谈不上突破了,所以我又关注到了另外一个意大利的派别。这两个艺术流派很有意思,都是上个世纪二战后的战败国并且都是岛国,他们的语言形式都是针对美国的极简主义产生的,受到美国这一战胜国的文化输出和侵占以后,他们开始反思,自身的艺术语言跟极简主义这种美式的文化有什么不同。

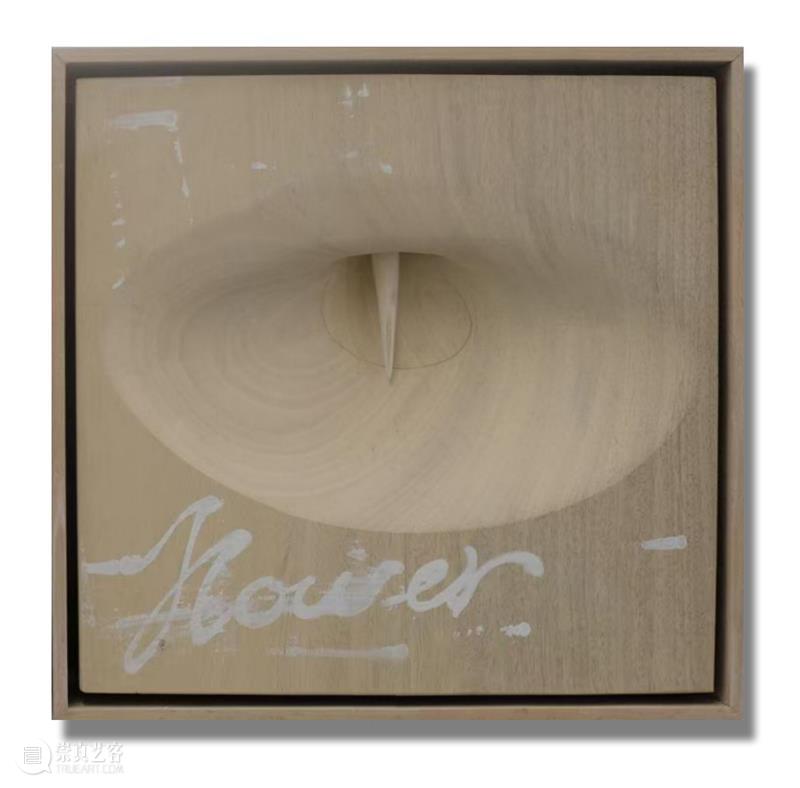

于洋 《Flower》

白木

White wood

R:我们根据视频的视角来看《无题》,这是一件开放性的作品,很多观众会有自己的感官解读,觉得像是桌上的台球,或者阶梯游戏。您是怎么看待这种解读的?

Y:我个人做作品是比较开放性的,没有一个具体的点,这件作品所运用的几个材料,都是我在做其他作品的过程中剩下的物料,我把这些剩下的物料进行整合、打磨抛光,做成不同的形状,最终拼合成了《无题》这样一件作品。其实这件作品对我来说是一个纯现代主义的创作,就是在造型、材料、色彩关系这些形式语言之中去表达。

于洋 《无题》

木

White wood

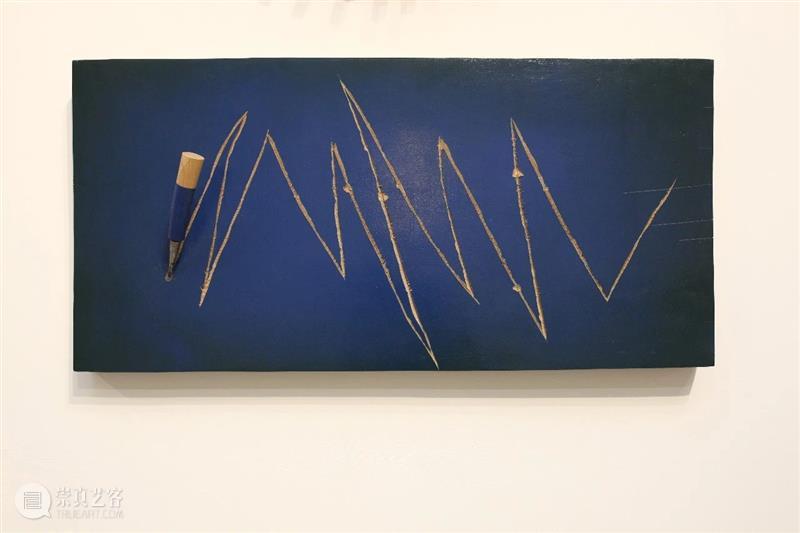

R:接下来我们可以来看眼前这幅作品,它的名字叫《偶置一片红和5米的线》,摒弃了物品的功能性,包含了去主流化的思想,关于这件作品,您能谈谈您在创作时是如何思考的,如何产生了一些空间上的对话,以及多方哲学上的思考?

Y:这个算是我比较早的创作了,它已经在我的工作室中呆了很久了,其实对雕塑家来说,物体是一个他离不开的创作媒材。我在北京做艺术七、八年,经历了很多次搬家的过程,但我一直没有舍得将这件作品舍弃,这也是这件作品第一次展出,出现在大众的视野当中。当时在做这件作品的时候,也是倾向于感性,我的创作方式是需要和材料培养一定的感情的,我所获得的创作材料可能要在我的工作室中放很久,在某一天突然对其进行一些灵感的赋予。像这件作品,在将其切割成椭圆以后,用油漆涂上了和木色相配合的红色,但是做完以后还是觉得缺少了什么,所以我又打上钉子,绑了一些线。因为这件作品是比较早期的作品,是我16年做的,那时候的我一直在强调一个词——“关系”,现在的我作品主要强调的是“错置”和“快搭”,怎么样运用自己的感受快速地把空间里面的物体搭建起来。而那个是时候我强调的是关系,线、绳子、红色,他们之间的关系,包括这个作品和展墙之间,和展览空间之间的关系,所以它还是我在那个时期思考的一件作品,主要是从物和物、人和人、材料和材料之间的关系去入手的。

于洋 《偶置一片红和5米的线》

Hard mixed wood

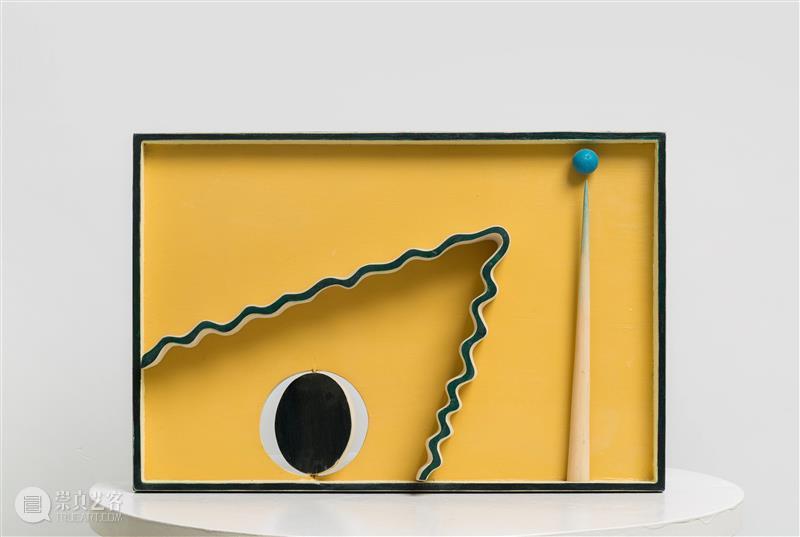

R:我们跟着镜头可以看到的这幅作品是《曲线2号》,《曲线2号》与现代雕塑的形式进行反思,蕴含了很多流线型和色彩的对比,可以请于洋老师说一说,如何在这件作品中体现了色彩和线条的关系。

Y:我个人有几个比较喜欢的艺术家,比如说布朗库西,他是现代主义雕塑的开创者之一,他有一件《无尽柱》的作品,我做了一个系列的曲线性的作品,这件作品有点向大师致敬的意味。我为什么要致敬布朗库西这位艺术家呢?因为他开创了一个雕塑家另外的创作方式,以前的雕塑家可能是用一个作品去完成的,一个人物塑造作为作品,往往考虑的是材料或者是造型,但是布朗库西他是重复的,就是物体和物体之间的重复,他不断地进行重复,产生了一个向上的柱子。这种重复给人的视觉效果,我个人非常喜欢这种状态。还特别喜欢另一个雕塑家——米罗,他会用一种特别活泼的方式,红黄蓝黑等不同颜色去表达自己的艺术语言,所以这件作品中,我将黄色和黑色边框和重复的曲线并置在一起。所以这件作品主要是我对现代主义以后多个艺术家所表达的致敬。现在放在这里的其实是第二版,第一版的时候我主要是用的水纹的流线型的作品,后来我觉得不如用现代主义大师的方式去做这种重复的形式,将材料打磨得极其光滑,不像我们常规认知中雕塑所具有的手作的痕迹,而是像我们日常生活中随处可见的现成品,可能是一个桌子或建筑的边角料的状态,把雕塑的手作感转换成为批量生产的现成品,让整个作品成为一件现成品而非一件雕塑。

于洋 《曲线 2号》

Wood,Iron

R:您实际之前也做过很多具象化的作品,您是如何从具象化走到现在这一种表达的?

Y:是的,我很早之前做过很多具象的雕塑,因为国内的美术学院主要还是围绕着具象的现实主义的方式进行教学的,现在我们看到的活跃的艺术家,很多都是具象的表达。后来我发现我逐渐熟悉了这种具象的手法,几乎一天可以做一个人物形象的雕塑,到了这个程度时,我感觉自己陷入了一种空虚无聊的状态。所以在2011年来北京以后,开始思考我能否去做一些其他有趣的东西,不再是用自己的技术去做。就像一个人的两面性,手的正反面,如何把你固有的习惯抛去,除了用阳光的一面去表达,能否用一种更真诚的方式去表达。

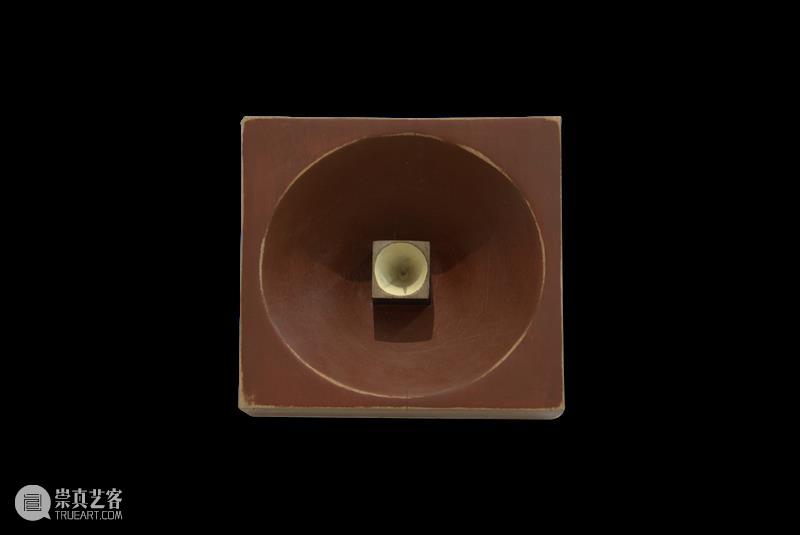

于洋 《红色马蹄莲》

Wood

R:我们关注到您的作品会用到不同的木材,您在材料的选择上会有什么标准,或者是与主题有什么关联吗?

Y:其实我在做作品时没有一个固定的标准,周围有什么材料随手就拿起来用,就好像家里做菜一样,就地取材,有什么就吃点什么了。但是,我会把我的生活作为一个捡材料的过程,我有一件作品就是把一个木头立在了水泥墩子的球上,是表达不稳定性的作品,那个木头就是我在宋庄一位朋友的工作室门口随手捡来的,然后在我的工作室中放了很久。再有像《Flower》中的非洲白木,我可能会一次性从木材厂买回来很多,或者其他一些废弃的木材,把它们都收集起来,放在工作室里,有一天随手拿起做一个创作。对我来说,没有一个固定的要求,我必须要拿这个木头去做什么东西,像我拿白木去做马蹄莲,都是一个机遇让我觉得它看起来像马蹄莲。起初我买回来白木只是打算用它来做画框,有一天我在很厚的木头上掏了一个洞,被人说太柔美了,像女孩做的作品,所以我又往那个洞里插了一个钢针,白色柔美白木之间插入了一根钢针,形成了一次碰撞,让我觉得它更像是一个花朵,看上去柔美,但其最核心的地方却是一个锋利之物,二者的碰撞似乎有了更多可以解读的东西。

于洋 《Flower》

白木

White wood

R:您对于未来的创作有什么规划吗?有哪些是会延续的?还是从创作形式和材料上会有别的突破?

Y:我确实有想过这个问题,我目前的作品是沿着两条线路去探索的。一条线路可能是以木头为主,以临摹现成品,打磨光滑进行拼接,以形成不同的艺术效果的路线,可能更适合一些室内空间去进行摆放。另外一条线路,我认为可以定义为上次宋陶老师帮我做的一个展览:“贫穷之后的贫穷”,那种方式可能就比较随意了,把生活变为一个艺术现场,可以随手拿起水泥、石头、砖头、衣服等,凡是所能看到的、接触到的材料,都可以拿来创作。而且我不太想让自己成为一个观念性的艺术家,不想去表达某个具体的意义,生命本来就是偶然,死亡之后归于无尽,所以我觉得最有趣的是艺术家在生活当中所观看、体验到的不同的材料形状,随时随地地搭建起来。其实我觉得没有一个作品是可以一直存在的,随着不同时代集体记忆的变化,社会人文的影响,所有艺术作品都可能被消解,被替代,就像一座纪念碑,看起来无坚不摧,可以传千代万代屹立不倒,但当集体思想发生转变时也可能消逝。即使是古代的石碑又何尝不是在风蚀雨淋的自然环境中逐渐消逝呢?所以我所追寻的是一个随时搭建,也可以随时取消的一个路径,也就是这两条路径吧。

关于画廊

又生空间Cycle Space,位于北京798 艺术区。“Cycle”,即周期 ,“又生”取自唐诗“野火烧不尽,春风吹又生”,更迭轮转,生生不息。

整合一二级市场资源,为全球客户提供艺术咨询和配置服务,旨在构建跨、逆周期之上可调节的收藏体系。其中“中国新绘画”领域是我们的研究重点之一。

CYCLE SPACE, located in the 798 Art District of Beijing, represents "Cycle", meaning periodicity, and“reborn”, which is derived from the Tang dynasty poem "wildfire cannot be extinguished, spring breeze blows again and life regenerates", symbolizing constant change and endless renewal.

By integrating primary and secondary market resources, we provide art consultation and allocation services to global clients, aiming to build an adjustable collection system that spans and reverses cycles. Among them, the field of "Chinese New Painting" is one of our research focuses.

邮箱:cyclespace@126.com

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享