“张云垚:异化殿”,和美术馆展览现场 ? 和美术馆

—

自2020年初前往巴黎访友又意外滞留海外后,张云垚已整整近五年未返回国内。十一月于上海短暂休整片刻,便又匆忙南下。五年间地理与语言的双重隔离让他在毡画漫长而艰辛的创作过程中进行了更深度的自我探知。如艺术家所言,一种类似“真空”的创作环境在生活的巨大转变中与其不期而遇,随之而来的是新作的酝酿与发酵。

在卷成圆筒状的毛毡逐渐展开前,我们都难以想象这些描绘猿猴、斑斓艳丽的新作出自其手。在此之前,他以高对比度的黑白石墨毛毡作品在当代青年艺术家的绘画创作中占有自己的一席之地。而这一切都缘起于他十余年前在爱尔兰餐馆发现的一张特殊质地的餐巾纸。

张云垚位于巴黎的工作室,图片致谢艺术家

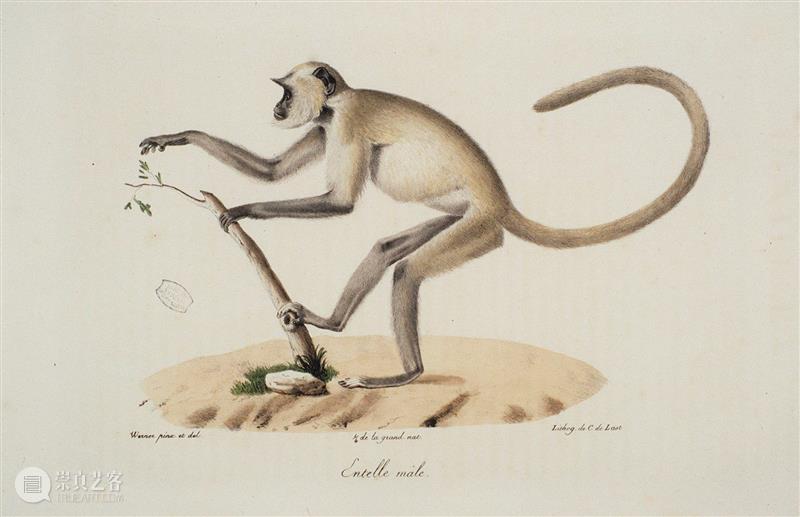

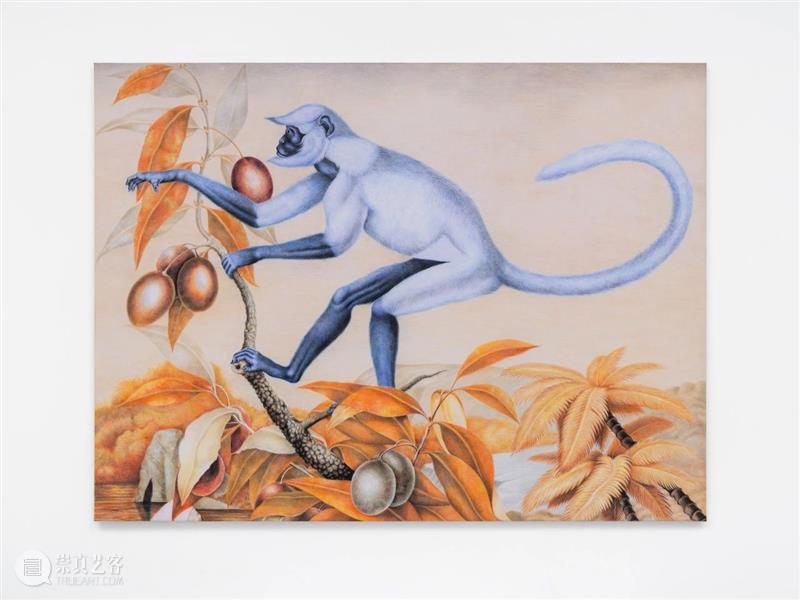

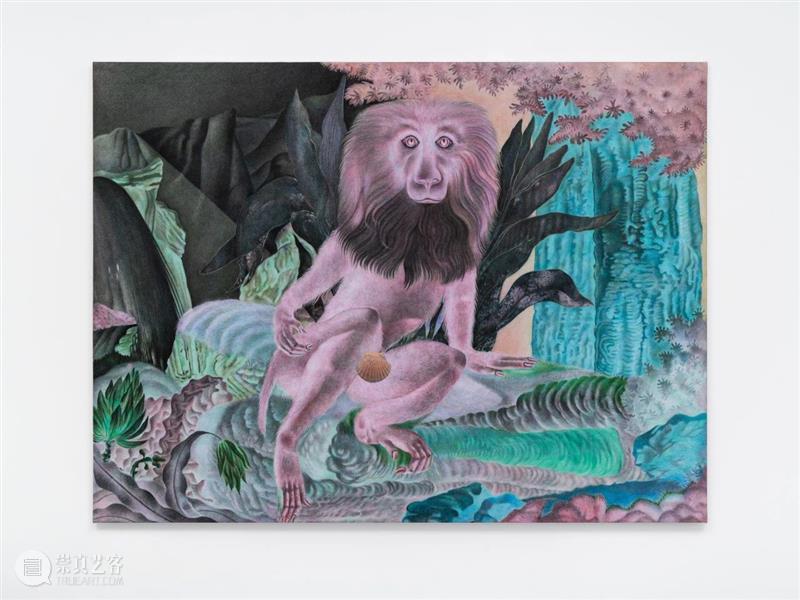

巨大的转变不仅在于作品的色彩,也在于其描摹的对象。挪用艺术史中已有的图像是其惯用的手法。但不管是在艺术家搬离中国前的最后一次展览“出神殿”还是其更早先的作品中,他所偏爱的形象多为古典时代雕塑中或扭曲或孔武有力,富有动感与戏剧冲突的人类躯体。而在法国的“真空”生活唤醒了他对自然与动物的兴趣。带着自己的旧手机,他捕捉巴黎近郊动物园里的困兽,以负片效果重新处理摄影所呈现的色泽。十九世纪早期欧洲博物学家绘制的动物图谱则成为新系列援引的对象。

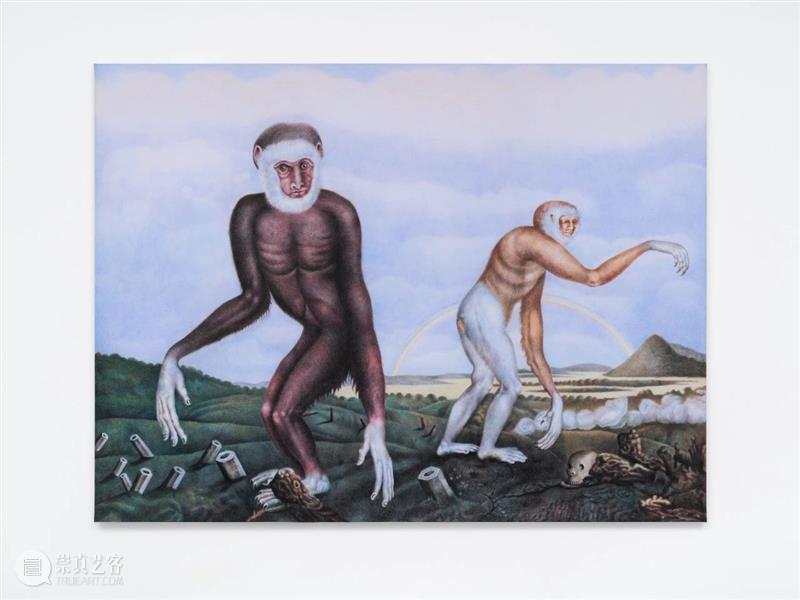

作为“异化殿”系列的第一部分,猿猴因其与人类高度的相似成为系列的起点。如同若干世纪前西方博物学家通过对客观自然的描绘与分类认识世界,在以彩色铅笔默默描摹猿猴的漫长时间里,张云垚也在其中窥见了自身。真空世界悄然豁了开口…

我想要打破观众对我的预设,在和美术馆的空间呈现一个已经在脑中构思很久的新系列。整个展览对我来说就是颜色的游戏。

HEM: 确实,您之前的标志性作品其实都是黑白石墨毛毡绘画。为什么在本次和美术馆展出的新系列作品中作出这样大的改变?

张:对于在美术馆、博物馆办展览这件事我抱有非常慎重的态度。因为相比画廊或其他机构,在美术馆中办展览需要艺术家好好考虑自己对作品的定义,很多艺术家会选择展出自己比较成熟或标志性的作品,但我反而想挑战一下自己,打破观众对我的预设,在和美术馆的空间呈现一个已经在脑中构思很久的新系列。在将近两年的准备过程中,我花了很多时间和精力试验这些我从未使用过的材料和技法。

张云垚以往的石墨毛毡作品

《痕迹》, 张云垚, 石墨?毡, 267 × 200 cm,2016

图片致谢艺术家及东画廊

在之前的作品中所使用的石墨铅笔,只需要在创作中控制画面的深浅和明暗关系。但当色彩加入后,画面变量增多的同时,也需要新的技术。颜料可以很快通过媒介剂调和出想要的颜色,但彩色铅笔只能通过物理叠加的方式去达到我想要的效果,因此对画材的质量也有所要求,为此我尝试了比利时和法国所能购买到的所有彩铅品牌。

我所使用的毛毡也不是写书法时所使用的羊毛毛毡衬垫,而是综合考虑裱画所需的厚度和强度后在轻纺市场里找到的化纤毛毡。而毛毡上作画的不可逆增加了这项技术的困难程度。所以展览中也有很多小习作,用于练习对彩铅的控制和色域的合成。

“张云垚:异化殿”,和美术馆展览现场 ? 和美术馆

“张云垚:异化殿”,和美术馆展览现场 ? 和美术馆

身体作为一种载体传达着各种信息。而当人作为一种动物去观察别的动物,这其中的特别立场是我觉得很有趣的。

HEM: 您之前的作品都以人类的身体的描摹为主,尤其是古希腊和古罗马的雕塑。在您看来,人类的身体与动物的身体的共通性在哪里?身体对您来说意味着什么?

张:身体是我们日常生活中不可能被忽视的一个部分,所以不管是在我早期还是近期的创作中,它一直都是一个很重要的母题。作为一个描绘者,我也是一个观察者,对在不同姿势和不同情境下的身体形态一直保持着高度的敏感。比如早期艺术史中雕塑作品里的身体,艺术家在没有生命的石头和木料上刻画出有生命的身体的情态,一直到现在我对动物身体的研究,身体都作为一种载体传达着各种信息。

而当人作为一种动物去观察别的动物,这其中的特别立场是我觉得很有趣的。猿猴也只是动物当中很小的分支,我也会继续探索这个系列。

HEM: 所以这批摄影作品是为这一系列作品所做的准备吗?

张:这其实是我第一次在公共空间展示我的摄影作品。我开始尝试摄影的一个很重要的原因是,希望它可以帮助我从长达十几年的黑白毛毡创作中过渡出来,让色彩进入我的创作和生活,作为承上启下的衔接。它们也是新系列习作训练的一部分。这些照片并不是用专业器材拍摄的,而是用我的一部旧手机。拍摄它们的过程训练了我对瞬间的观察和捕捉。

在和美术馆的展览是我这系列作品的第一部分,在上海同时展出了第二部分的作品。在那部分中就引入了一些比较不一样的动物形象,比如蛇、蜥蜴和猫头鹰。我选择这些动物是因为它们都具有与人类极为不同的习性特征,比如活动的时间段。这也是这些动物本身所带来的超现实经验的来源。

HEM: 您近两次的个展都使用了“殿”这一概念形式,您是如何看待这个概念的,以及您希望自己的展览呈现出怎样的效果?

在讲述这些猿猴的同时,仿佛也在讲述着自己,就像“混沌者”的状态,摸不清也看不清眼前,也许喝了些酒,有点醉,顺势找个地方一坐……

HEM: 您从上海师范大学美术学院毕业后一直以全职艺术家的身份活动吗?

张:起初我是很理想主义的。毕业后和八九个同学在上海郊区的一个废弃纺织厂里租了一层楼,开始乌托邦式地创作。没有稳定的收入,只是靠画一些老师介绍给我们的订单,偶尔赚个万把块钱维持好几个月的生活。就这样过了一年,我发现这是不可持续的,就和一个好朋友去外面开了公司,给一些三四线城市里的博物馆画壁画。又过了两三年的时间,我发现这依旧不是我想要的生活,于是开始全身心地投入到自己的创作中,一直到现在。

HEM: 您在有一次采访中提到自己在而立之年第一次开始真正考虑自我的身份书写在创作结构中是怎样的存在,由此在创作上有了新的转变。如今又过去近十年,对于这个问题有了什么新的想法吗?

张:关于这个问题的思考,应该是开始于我刚刚提到的那个非常冗长、无聊乏味的创作生活,当每天都是独自一个人面对着画布和毛毡时,我就会开始想到自身。现在十年过去后,这个问题的背景又发生了变化,生活环境的改变给我带来了另一个层面的思考。我需要面对的如何在陌生的文化和环境里重新找到自己的位置,所以在这些作品里或多或少都有一种对自我的映射。

这或许是无意识的,以至于这两天在向观众导览的时候,经常会有几秒钟的出离。在讲述这些猿猴的同时,仿佛也在讲述着自己,就像“混沌者”的状态,摸不清也看不清眼前的状态,也许喝了些酒,有点醉,顺势找个地方一坐。

去动物园拍摄的时候,动物们大都是被关在笼子或者玻璃橱窗里,当我按下快门键时,镜头聚焦在动物身上,但总有一瞬间会突然瞥到玻璃中自己的影子。在我另一系列的作品中,也记录了自己的形象与美术馆中大师之作重叠的时刻。这样的瞬间一直穿插在我的创作过程中。

《无题(“混沌者”分布于西高止山脉和南印度)》,张云垚,毛毡、彩色铅笔、石墨铅笔,150 × 200 cm,2023-2024,图片致谢艺术家及东画廊

视觉|吴扬

影像|刘相利

采访、撰文|徐心怡

编辑|任飞潼,徐心怡

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享