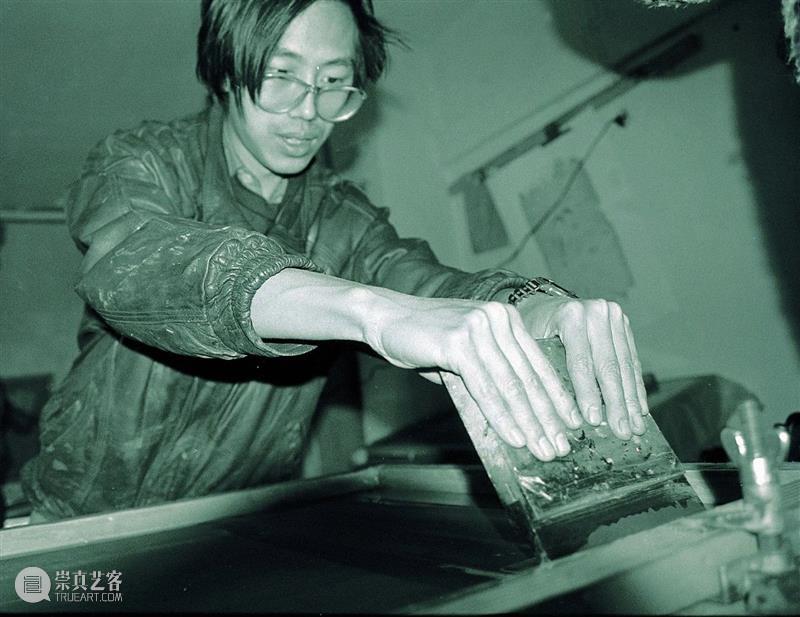

艺术家洪浩1985年进入中央美术学院,1989年毕业于央美版画系,展开了涵盖版画、摄影、绘画、装置、行为等各种媒介的艺术创作。从世界地图到日常消费品,洪浩的作品以其对外部世界做出的独特回应而为人所熟悉。洪浩最新个展“有光”即将于北京公社展出,公社公社号在此回顾其过往作品,试图为观众对了解艺术家洪浩提供新的线索。

1985

1985_窗

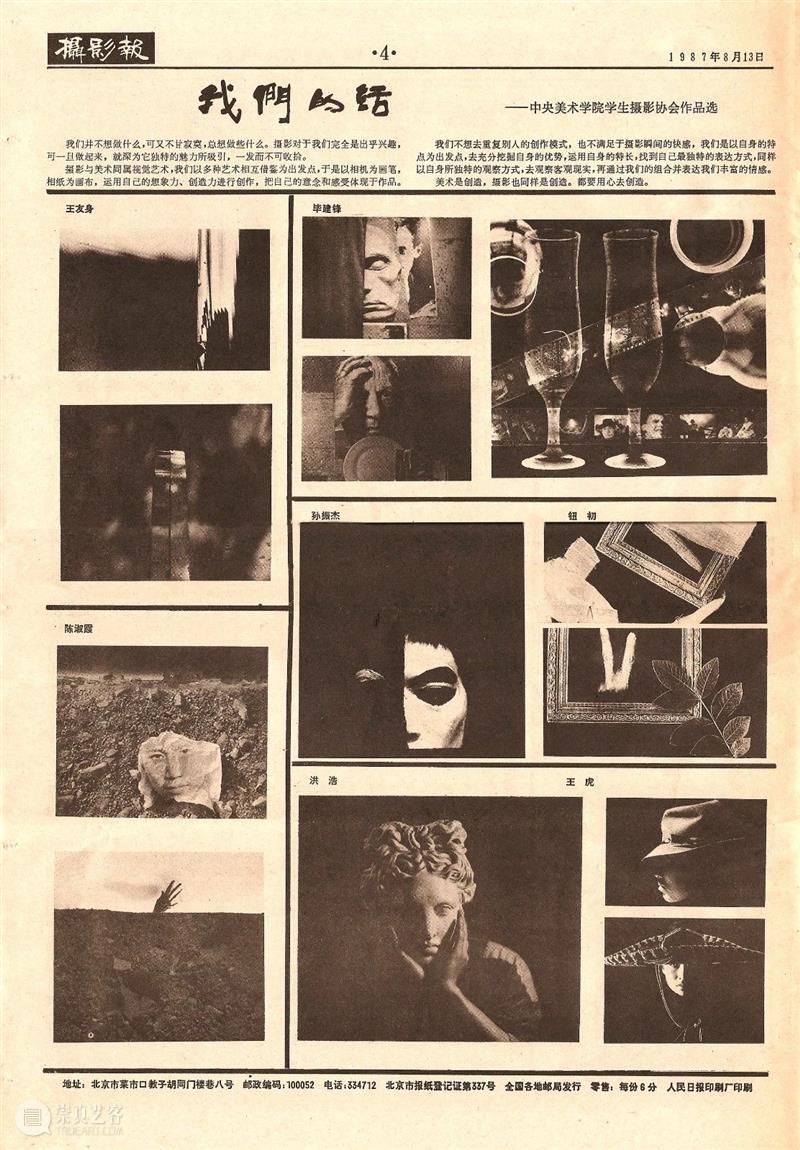

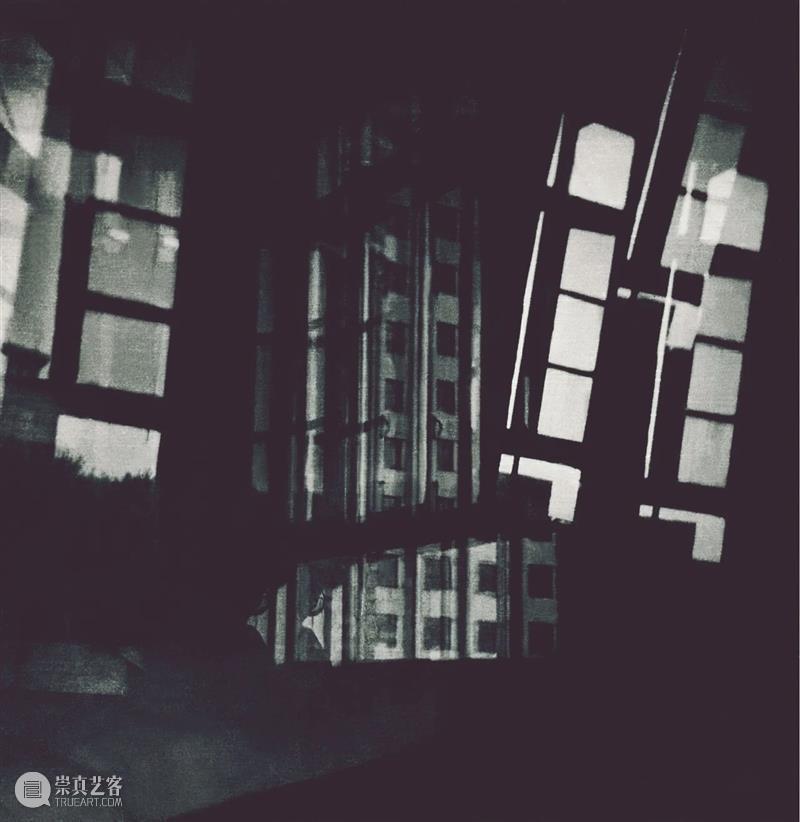

在美院版画系学习的时候,我就已经开始了摄影创作。[...]彼时的摄影是一个没有在美院里的新门类,它就像一个未被规定的空间,我可以在这里面自由驰骋。“85”新潮也影响了当时在美院的学生,我与毕建锋、王友身、陈淑霞、刘庆和、钮初、孙振杰、王虎等人,组成了“中央美术学院摄影俱乐部”。

通过摄影,我对观看本身的真实性有了兴趣,因为我发现相机所捕捉到的画面,跟人眼所看到的不一样。镜头记录的有些确实是人眼无所及,原因是人眼所见的通常是由大脑所处理过的结果,是一种有选择的“看”。所以,我那时拍了很多偶然瞬间的照片,比如有一张就是一个人骑自行车,自行车上挂了一个气球,我在拍的瞬间正好那个气球吧人脸挡住,这个瞬间眼睛很难捕捉到,只有相机才能定格,因为它消除了眼睛通过思维对图像的判断。

1989

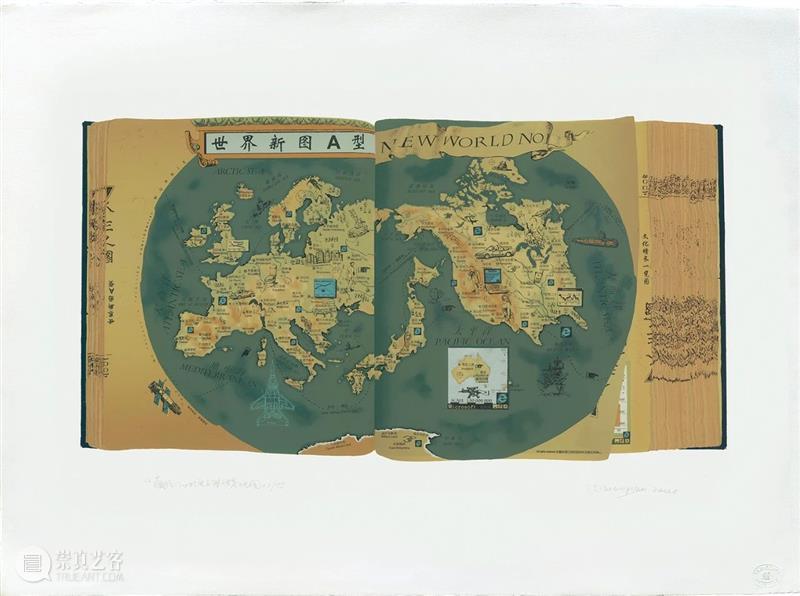

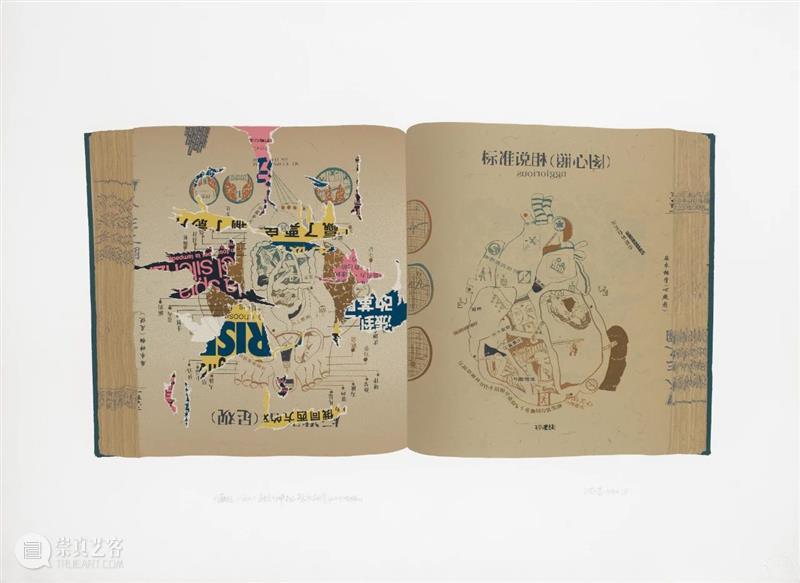

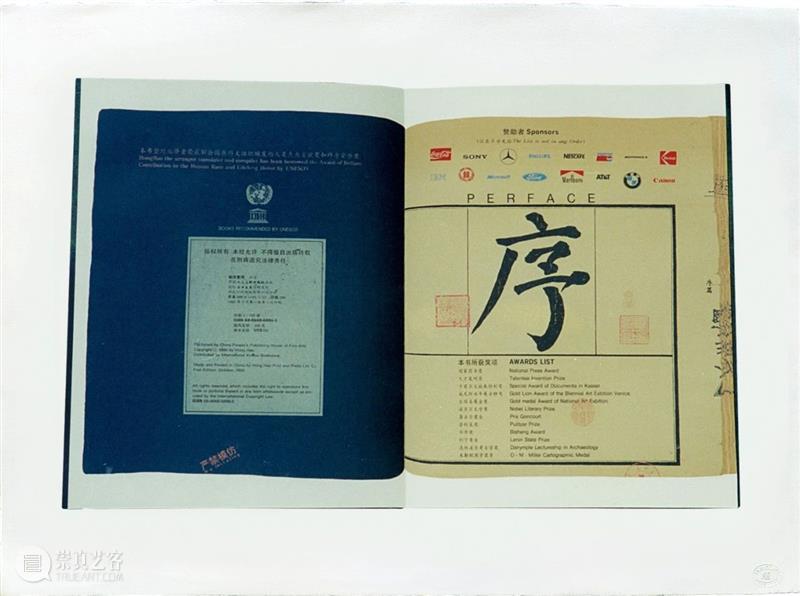

《藏经》是以一部被翻阅着的古书的形式出现的。在这个系列中我想呈现的是印刷物作为一种权威的体现对我们认识的规矩,因为在我们的现实能够被允许出版的印刷物都是呈现着某种“正确性”,这种“正确性”给人的印象是:出版的东西都是对的。所以我以这个概念入手,在书与正确性相关联的逻辑下,在里面怎么做都应该是对的,书的形式形成了一个保护装置,它造就出一种既定事实的定论。另外,用地图的题材来做作品,是我觉得世界地图本身就是一种认识世界的方式,里面被定义了的概念规定着我们看待世界的角度,这些界定让我们培养出了一种对世界“理所当然”的认识。所以我想对这种界定与角度的修改也是一种对“世界观”重新看待的方式。

这或许是在当今文化状态下一次为划界而有意地撤回到没有边界的地带的企图。这里面包含了现代社会深刻的悖论。一方面,现代社会逼迫我们寻找自己的家园,另一方面又要求我们对各种历史造成的彼此间隔作出不同于过去的有意义的贡献。这个悖论有极强的策略性,它正在把我们过去对本质、真理的绝对要求化为现实计划,在现实计划中,我们的每一项进展都将富有成效。

–––– 栗宪庭

栗宪庭, 范迪安. "洪浩的版画之路". [东方艺术]. 2009.

–––– Maxwell K. Hearn

–––– 鲁明军

1997

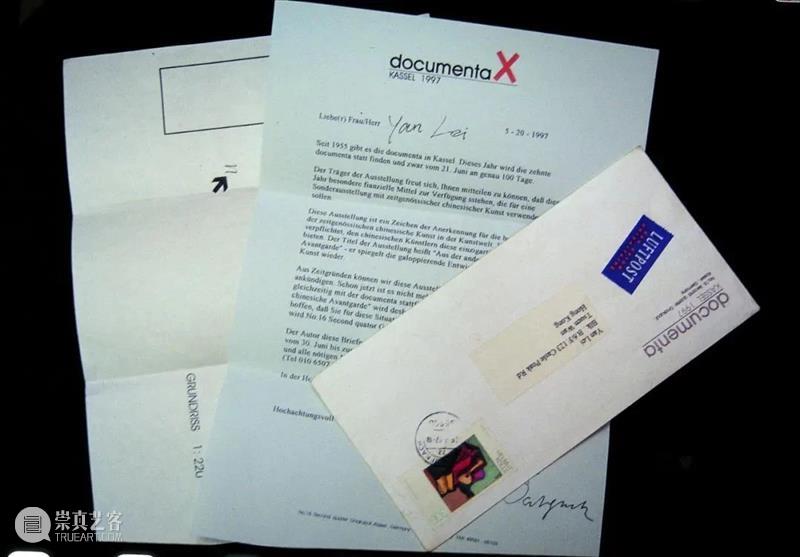

90年代,我的创作开始关注社会的转型及全球化给我们的外部和自我的内在带来的影响。自我重塑和价值观调整在一切不确定中显示出一种兴奋与沮丧的并存。“邀请信”面对的是文化机制,也是我和颜磊认识上的交汇处。我们在各自艺术的实践上有很多共识,比如,对艺术体制里问题的关注和思考等方向上都是有交叉点的,这是一个建立在某种认同基础上的合作。

在所有国际展览中,卡塞尔文献展享有威望,该展览的策展人也对于当代艺术极具影响力。艺术家颜磊与洪浩联合策划了一场“恶作剧”,用带有Documenta字样的假信笺邀请了一百位中国艺术家参展。有些艺术家立刻看破玩笑。信件的签名实际上是颜磊和洪浩名字的反写。而也有些艺术家对此深信不疑,当得知真相后非常恼火。这件作品对中国艺术家投射于异乡仲裁的热情和其背后的意义发出提问。

––––Alexandra Munroe

Guggenheim. Invitation Letter by Yan Lei and Hong Hao. 2017. https://www.guggenheim.org/audio/track/invitation-letter-by-yan-lei-and-hong-hao

1998

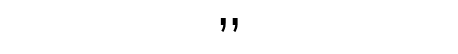

90年代我开始尝试一些与现实更为相关的摄影作品,以及探讨对摄影自身认识的拓展。那时中国正处转型期——国际化进程加速、经济快速发展、消费主义开始盛行,很多人都对成功、未来,有自己的憧憬和梦想。中国艺术家开始参加更多的国际性双年展,融入全球艺术生态。但由于文化的差异、话语权的不足,中国艺术家又会陷入某种尴尬的状态。为表达我所感受到的这种状态,我把自己身穿传统中式服装的形象,PS在了不同的广告画面中。

当时随着市场化与国际化作为体系在政治上的确立,消费的概念在中国开始被推行,它带来了一种结果,就是对物质追逐的价值观开始成为主流,并具有了一个合法性和正确性的逻辑体现,比如说用消费作为动力来建立与社会发展的关系,使得它成为了一个决定社会和政治稳定与否的重要因素。因此对消费概念的不断放大就是一种策略了,比如平时各种各样的生活信息尤其是广告[...]。我觉得需要反思,生存中是否要用这么多东西来维系?你真正的需求在哪里?

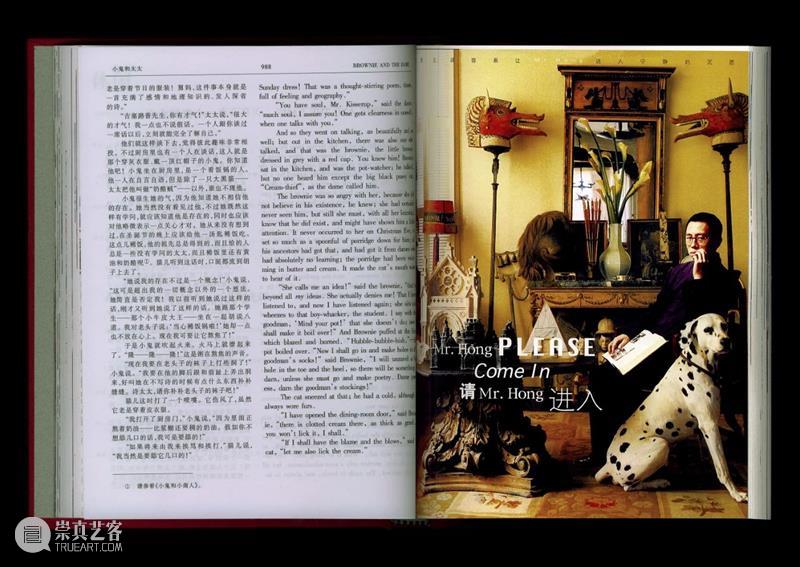

《图录》是2003年以来我开始做的系列作品,它是以书的形式呈现的一个想法。奥赫纳是一个想象中的身份,我经常以这个身份来进行艺术的构思。对书中图片的选择和将它们进行新的组合是我工作的兴趣,因为其所构成的浪漫和诗意的情绪让人遐想。

《我所认识的Mr.Gnoh》和《Yes,I’m Gnoh》是通过电脑将自拍像化装成金发碧眼的洋人,将姓氏Hong的字母顺序颠倒为无法发音的gnoh,“这样的中西结合是企图描述文化判断的有趣尴尬”。[...]洪浩近期作品企图杜撰,企图杜撰,扮演和客观化的两极寻找自己新的话语方式。

洪浩在一幅精心构建的文化堆叠场景中凝视着。桌上的三座建筑模型(形似哥特、南亚和埃及神庙的建筑)让它们本身显眼的陈列方式近乎于某种宗教的虔诚——一种与照片上沿那句略显晦涩的短语所呼应的情感:“柔和的主调容易让Mr. Hong进入宁静的沉思中。”然而整个场景实际上是一个精心布置的诡计:洪浩通过电子科技将自己的形象嵌入了一则广告(这幅广告图像由美国商业摄影师克里斯托弗·伊里恩(Christopher Irion)创作),指向在中国经济一体化的进程中个体感到的过度。而在画面中间重复出现的姓名也强调着自我的中心位置,资本与消费成为新的社会常态。

物质的时尚消费对我们来说与其是一个场景、一种欲望,不如说是一种象征和隐喻。艺术家的敏感、锐利喝积淀的独特而奇异的经验,以及他的反思和批判精神是值得关注的,他不仅为时代记录了精神和情感的历史,更在于用一种新的视觉观念和方式表现了时代的文化特征。

2001

艺术家洪浩用现代数码技术作了现代版的“梦华录”。他将每天用的,凡与其生活工作有关的各种物品,牙膏,可乐罐,面包,油画色,香烟,铅笔,鼠标都放到扫描仪上扫入电脑。然后用电脑设计技术将这些物很整齐地排列成一幅幅的“抽象画“。远看是非常不具体的”形式感“,近看则是清晰得有点”超现实“的,密密麻麻的”百件“或”千件“物。洪浩把它们称为《我的东西》。洪浩在扫描,存入,取出,编排这些物时,已远离他使用这些物时的感觉。这些”有用之物“现在成为‘审美之物”。成为艺术形式的元素,“色块”,“线条”。它们脱离了实用之物的属性(名称,材料,功能,信誉,价值等)成为“千”“百”物件中毫无个性的一元,成为“极多”的“牺牲品”。但是对中国人而言,抄录,摆弄,描绘,数算这些“物什”的过程本身即是一种乐趣,是一种“悟道”。

––––高名潞

高名潞.“中国‘极多主义’——一种另类‘形而上’艺术”. [北方美术]. 2003.

在一组以目前中国日常生活密切相关的日常物件为题材,题为《我的东西》的系列摄影作品中,洪浩特有的艺术直觉力和他的敏锐的观察得到了充分的体现。他在 “ 书” 等物件排列的装置、 转换、重复之间找到了一个直接呈现的共有空间,仿佛我们生活于其中的物质世界是由物件和碎片构成的。繁复地组合混杂一起,强化了对现实生存的节奏和印象,这种印象背后的一个关键意向是物质的消费,而这恰恰是中国当下生活的基本状态和对物质的欲望转化到图像的真实体现。虽然欲望给我们的生活带来了表面上的斑斓色彩,但其深处却充满了无力之感。

影像不仅仅可以记录世界,更可以成为改变世界的重要媒介。中国艺术家洪浩的作品——《我的东西之一》(My Things No. 1),它不仅仅直观展现了当今社会让人瞠目结舌的消费能力,更让我们认真考虑如何构建一个更可持续的世界。

––––英国V&A博物馆馆藏介绍

英国V&A博物馆. “我的V&A|艺术家洪浩:用影像记录你所有的日常消费” . 2021.

洪浩的作品使我们看到了家庭生活不仅仅是一个“人为构建”的概念,而是“可操的区别于人和非人之物间的一种物质”。摄影能够重新定位主体与客体之间的关系,并突显身体与物品之间的关联性。这种关联性对自我剖析和家居生活的理解都至关重要......洪浩的拼贴作品是经过精心安排的场景。洪浩创作了宏大、规模性的物品拼贴,将废料、垃圾、书籍和其他更显而易见的有意义物品转化为美学系统。

––––Jane Simon

Simon, Jane. The domestic interior and the self in contemporary photography. New York, NY: Routledge, 2024.

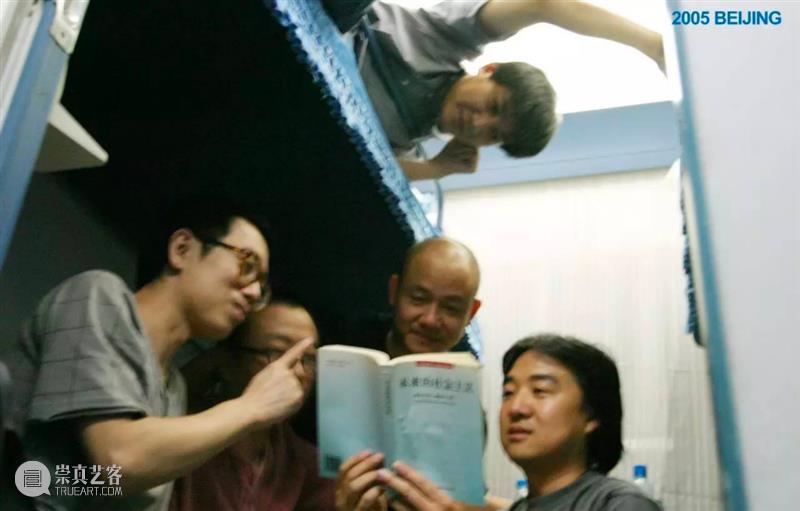

2005

2007

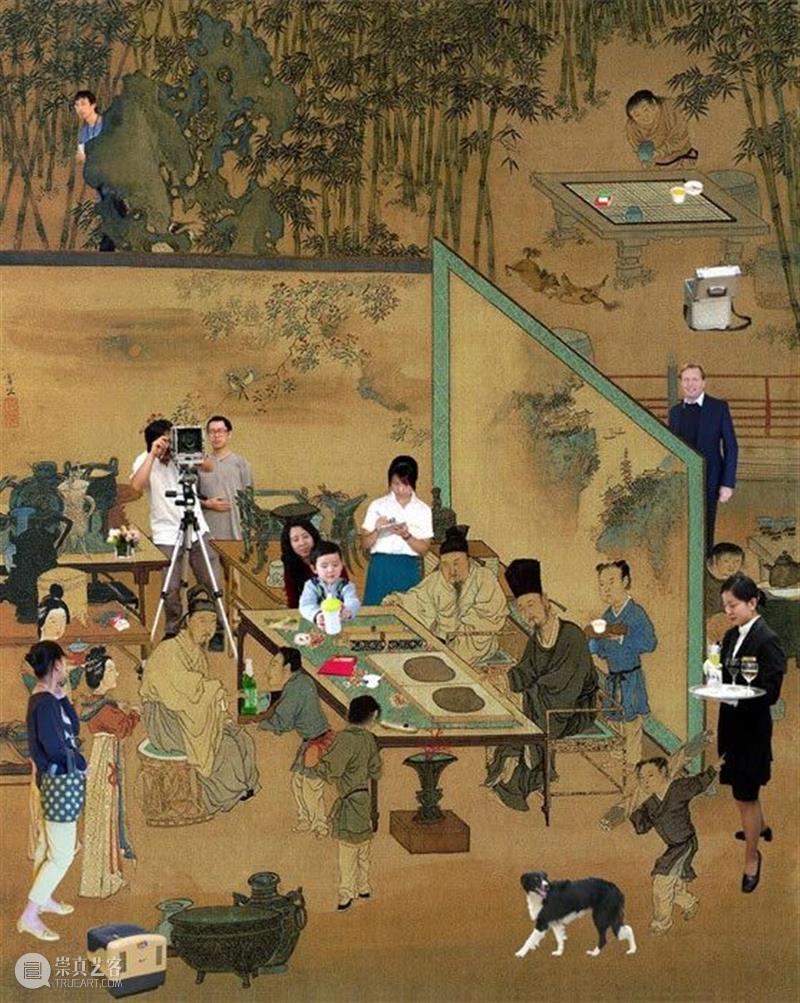

将两个系统放在同一个平台上的呈现是我经常用的一种方法,就像我在版画里的那样,绘画和摄影是两种艺术手段,古代和现代又是两个时代关系,我将它们进行混搭在一个层面上。其实它的内部是有许多相关联的内容,比如说雅集作品上照片里的人物,都是在现在的展览和派对上拍的,绘画部分的内容又都是描绘文人雅集的古代名作。雅集一种是文人聚会,一种文化活动的派对,我将这两个不同时代的跟艺术有关的活动放在一个画面里出现,使它们相互依托相互就势,就像把古画进行了新的加工,制作的过程就如同一个修补的过程,完善了场景,混淆了时间与空间。

2008

|

2011

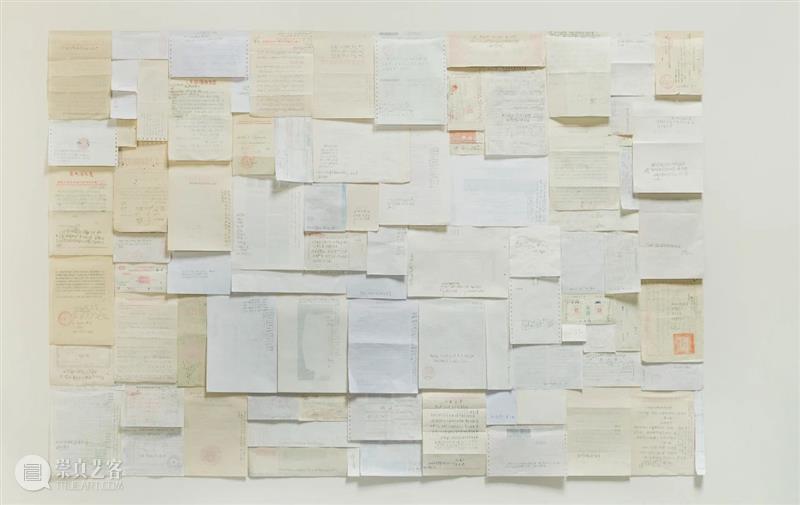

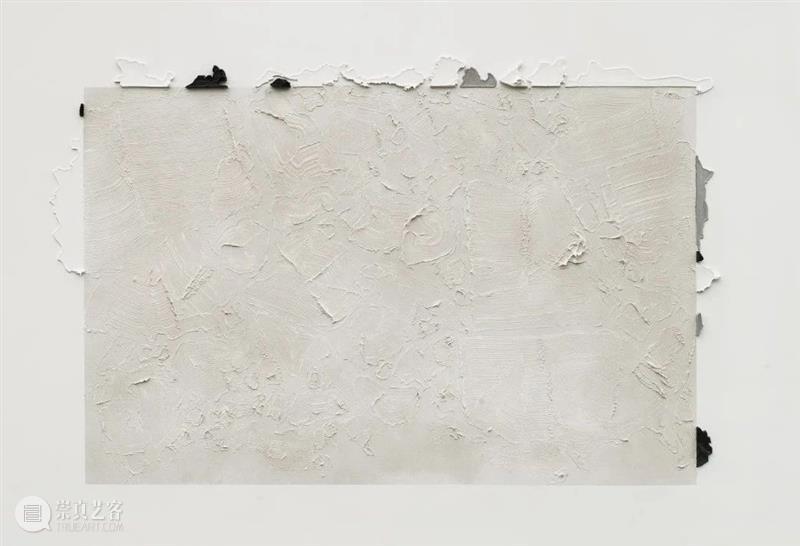

这个词来源于“依形就势”,是指中国园林设计里的一种布局方式,它同时也与传统风水学相关,其内容就是搭建一个与现有事实相联系的合适关系,而不去改变这种事实的原本状态,它体现了东方哲学中的一种文化逻辑,因此这是一个思想观,也可理解为一种态度和方法。从另一方面看,“就势”也可以认为是某种提问;依据形势如何去办?可能没有固定的答案,它引发着一种更加开放的结果。“就势”前提首先需要有一个被“就势”的“势”才能产生这种的状态,这种“势“可以被理解为一种存在,一种与我们的社会系统相关的现实,比如形势与处境等,我想应该更多的是与这样的当下状况相关。就具体的作品而言,《就势》是我在2011年所做的一个系列,我把收集来的与这个系统有关的文件现成品当作一种事实,我在它们的背面来依据正面的情况进行拓写和描摹,使这些在功能上已经失效的原件,被重新激活而呈现出另一种重生。其实我是用这样一种方式将体制化了的物质与人的心灵之间连接出一种关系。

?

From 2013

我希望《往复》系列更纯粹化,因为在这里我把对材质的认知也去掉了,只留下形状的边界。负部系列里的物品有时还可以识别,如果最后变成一条线条,对物质性的消除就更加彻底了,这使它变成了美学范畴中的东西。在媒介的选择上之前的作品是通过机械的扫描来完成的摄影,现在更直接,是将物体直接放在画布上用笔去拓它的边界。其实两者有着一些共同的地方,比如工作的过程都需要通过人与物发生没有距离的接触来进行,在这样的接触中都可以感知到物体的重量、质感、体积,而不像照相机那样只是一个有距离的观看。

另一方面,当拓痕是以线条呈现时,就会产生一种经历的回归感,因为几乎现代所有被成批生产的物品在最初都会经历过被设计的阶段,它们都曾存在过一个与美学有关的图形,也可能就是用线条来描绘的。这些物品在被批量生产后进入了流通领域,又经过了消费和使用的过程,现在我对它们再次进行了描绘,使具体的物重新转化到一种曾经历过的美学层面上。

第三这个系列作品主要是通过它的制作过程来呈现出一个“往复”的概念。首先我沿着物品边缘拓下来一个完整的线条,然后根据它的定位情况再去拓描其它的物品,最后构成一个视觉的面貌。这是一个让图像生长的历程,类似于太极中关于世界形成的描述:一生二、二生三、三生万物。而图像关系的确立也运用了如同书法中因势生发的方法,它让图像存在着一种节奏与韵律。之后我将形状之间的空做实,使其产生了一个第三形状,这就完成了作品的第一个阶段。之后我会将作品拍照,在电脑中经过原大的复原,去掉其中的物质形象,只留下第三形状,再打印。而后在打印出的画面中按照第三形状的位置去寻找原来的物质,再次进行拓描,最后从以前的作品里中寻找一些颜色去填充。另外,我还把之前的“原作”进行二次处理,手工重复电脑里的动作将物质形象用颜色覆盖留下第三形状。这样就完成了一个有复杂经历的作品,我让许多的程序参与到了作品的循环往复中,使作品成为了一种经历的结果。

在《反光》系列里的工作也是像《我的东西》系列那样,通过人与物发生没有距离的接触来进行的。我将这些日常物品用笔将其沿边描下,形成了一个源于具象的抽象,让它抽离了我们对物质的知性,也模糊了了抽象与具象之间的边界。另外,当拓痕是以线条呈现时,就会有一种经历的回归感,因为几乎所有产品在最初都会经历过被设计的阶段,它们都曾存在过一个与美感有关的图形,也可能就是用线条来描绘的。这些物品在被批量生产后进入了流通领域,又经过了消费和使用的过程,现在我对它们再次进行了描绘,使具体的物重新转化到一种曾经历过的美学上。

《万相》系列实际上是把几幅在电脑制作的《反光》系列图像,通过一种任意的重叠与错置的方式,有些像万花筒成像的原理,将它们进行了一次相互的交锋,抵消后的剩余空间构成了作品的图像。

2015

物与物的区分以及对外在世界的认识,我觉得是依赖边界来感知的。之前,我的《往复》系列想呈现出一种像生命一样的轮回。先是由人参与的美学设计,一个有边界的图形。然后是依这个设计去进行物品的生产与销售,再后是人对它的消费和使用,最后这件物品又回到了最初的起点——平面的轮廓描绘。这个“边界”虽然看起来抽象,但都来源于人们生活中使用的物品。而《有边——世界》通过全世界国家地图边界的连接,来构成新的世界空间,这与之前的“地图”作品也有关联。“边界”体现出一种现象的差别性,它是区分彼此的一个形式,让我们对世界的认识有了可能,并通过对空间的划分使人感受到它的存在。地图里面的各种界定则规定着我们看待世界的维度,它培育出了一种理所当然的世界观。

2020

(...)

他的个展曾展出于意大利博洛尼亚现代美术馆、北京公社、佩斯画廊、法国阿尔勒国际摄影节等。他的群展曾展出于上海西岸美术馆、华盛顿赫希洪美术馆和雕塑花园、纽约大都会博物馆、纽约所罗门·R·古根海姆博物馆、香港M+艺术博物馆、上海上海当代艺术博物馆、北京红砖美术馆、北京民生现代美术馆、北京尤伦斯当代艺术中心、北京今日美术馆、广东美术馆、澳大利亚昆士兰美术馆、首尔韩国国立现代美术馆。他的作品曾被美国纽约现代美术馆、英国大英博物馆、英国V&A博物馆、美国波士顿美术馆、加拿大国家美术馆、日本福冈亚洲美术馆、美国洛杉矶保罗盖蒂博物馆、澳大利亚昆士兰美术馆、尤伦斯当代艺术中心、香港M+美术馆、香港艺术馆等重要美术馆及艺术机构收藏。洪浩于2000年及2006年获中国当代艺术荣誉奖,2013年获马爹利艺术非凡人物。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享