本文原载于《艺术学研究》2024年第1期 伦勃朗,《杜普医生的解剖学课》,1632年“我们时代的房间”:亚历山大·多尔纳的“气氛室”及其空间理论20世纪30年代,多尔纳的工作重心从汉诺威迁移至普罗维登斯(美国罗德岛州首府)。这是一次狼狈的逃亡,作为非犹太裔的德国人,他也没能逃过纳粹的政治迫害。尤其是1935至1936年间,多尔纳曾在汉诺威连续进行了12场讲座,将艺术史描述为人类视觉的进化,以反对纳粹种族主义理论的静态绝对主义,因而被纳粹视为政治上非常危险的人物。1937年,多尔纳携妻子登上了逃亡美国的邮轮;次年1月,在阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)的推荐和普罗维登斯收藏家约翰·尼古拉斯·布朗(John Nicholas Brown)的赞助下,他被任命为普罗维登斯罗德岛设计学院博物馆(Rhode Island School of Design Museum)的馆长,“气氛室”的进化序列在此得以重生。1938至1941年间,多尔纳在罗德岛重新布置了五个展厅,他依照每个展厅所处的时代、作品的原始功能和文化与历史概念的背景,分别展示了巴比伦/埃及、希腊、罗马、中世纪早期和中世纪晚期5个“气氛室”(图3-8)[29]。 相比于汉诺威的实践,这次的重组更加成熟,5个“气氛室”各自拥有一个复杂但清晰的有机结构,并在其间纳入对所属时代的多媒体转译,力图将旧时人们所经历的世界作为一个模型进行再现。“气氛室”除了墙壁颜色的统一之外,还在窗户处引入透明的彩色视图以还原当时的建筑和城市布局,这些彩色背景从背后被强光照亮,使得博物馆的参观者产生一种跨越时空的幻觉。此外,多尔纳还为每个气氛室设计了音频体验(图6),通过扬声器和耳机,参观者可以听到来自不同时代的音乐和诗歌,视觉艺术由此与其他特定时期的文化生产形式进行了结合[30]。例如,一件17世纪的祭坛装饰物,可能会伴随着播放巴洛克音乐的扬声器和教堂内部的背光透明装饰物。对于多尔纳来说,通过展厅的颜色、布局、放置在窗户上的历史外部图像和音频设备,经由观者的体验可以塑造出一种“具身想象”,并将博物馆重新设想为“身临其境的、多感官空间”。《为什么要有艺术博物馆?亚历山大·多尔纳未尽的著作》一书的编者莎拉·甘兹布莱斯(Sarah Ganz Blythe)和安德鲁·马丁内斯(Andrew Martinez)(他们分别为RISD的副馆长和档案管理员)则认为,这种具身化的体验让多尔纳成为了“参与式的、社会参与的博物馆实践的先驱……他施展着策展人的身份让博物馆变得与众不同”[31]。

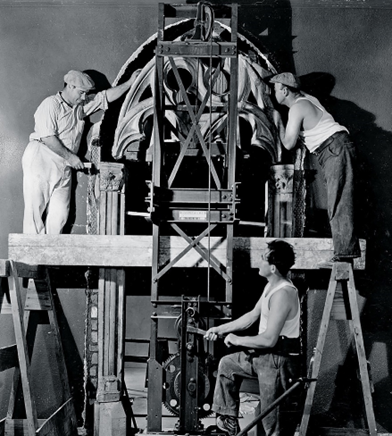

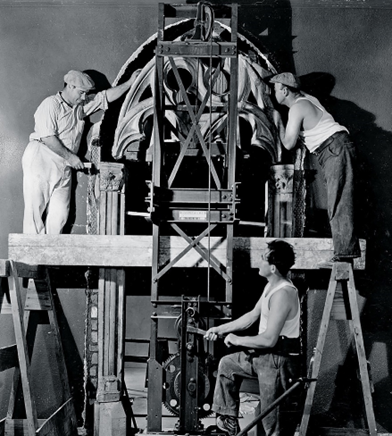

伦勃朗,《杜普医生的解剖学课》,1632年“我们时代的房间”:亚历山大·多尔纳的“气氛室”及其空间理论20世纪30年代,多尔纳的工作重心从汉诺威迁移至普罗维登斯(美国罗德岛州首府)。这是一次狼狈的逃亡,作为非犹太裔的德国人,他也没能逃过纳粹的政治迫害。尤其是1935至1936年间,多尔纳曾在汉诺威连续进行了12场讲座,将艺术史描述为人类视觉的进化,以反对纳粹种族主义理论的静态绝对主义,因而被纳粹视为政治上非常危险的人物。1937年,多尔纳携妻子登上了逃亡美国的邮轮;次年1月,在阿尔弗雷德·巴尔(Alfred Barr)的推荐和普罗维登斯收藏家约翰·尼古拉斯·布朗(John Nicholas Brown)的赞助下,他被任命为普罗维登斯罗德岛设计学院博物馆(Rhode Island School of Design Museum)的馆长,“气氛室”的进化序列在此得以重生。1938至1941年间,多尔纳在罗德岛重新布置了五个展厅,他依照每个展厅所处的时代、作品的原始功能和文化与历史概念的背景,分别展示了巴比伦/埃及、希腊、罗马、中世纪早期和中世纪晚期5个“气氛室”(图3-8)[29]。 相比于汉诺威的实践,这次的重组更加成熟,5个“气氛室”各自拥有一个复杂但清晰的有机结构,并在其间纳入对所属时代的多媒体转译,力图将旧时人们所经历的世界作为一个模型进行再现。“气氛室”除了墙壁颜色的统一之外,还在窗户处引入透明的彩色视图以还原当时的建筑和城市布局,这些彩色背景从背后被强光照亮,使得博物馆的参观者产生一种跨越时空的幻觉。此外,多尔纳还为每个气氛室设计了音频体验(图6),通过扬声器和耳机,参观者可以听到来自不同时代的音乐和诗歌,视觉艺术由此与其他特定时期的文化生产形式进行了结合[30]。例如,一件17世纪的祭坛装饰物,可能会伴随着播放巴洛克音乐的扬声器和教堂内部的背光透明装饰物。对于多尔纳来说,通过展厅的颜色、布局、放置在窗户上的历史外部图像和音频设备,经由观者的体验可以塑造出一种“具身想象”,并将博物馆重新设想为“身临其境的、多感官空间”。《为什么要有艺术博物馆?亚历山大·多尔纳未尽的著作》一书的编者莎拉·甘兹布莱斯(Sarah Ganz Blythe)和安德鲁·马丁内斯(Andrew Martinez)(他们分别为RISD的副馆长和档案管理员)则认为,这种具身化的体验让多尔纳成为了“参与式的、社会参与的博物馆实践的先驱……他施展着策展人的身份让博物馆变得与众不同”[31]。 图3 为罗德岛设计学院博物馆的“气氛室”安装哥特式拱门,图片引自罗德岛设计学院博物馆档案。

图3 为罗德岛设计学院博物馆的“气氛室”安装哥特式拱门,图片引自罗德岛设计学院博物馆档案。

图4 埃及室,美国罗德岛设计学院博物馆,1938年。在装着埃及小物件的盒子上方,是一幅镶嵌于窗户壁龛里的彩色幻灯片,展示了在沙漠、远山和天空的映衬下重新修复的麦地那哈布神庙。幻灯片所在墙体下方陈列着神庙外观和狮身人面像大道上的雕像与彩绘浮雕。

图4 埃及室,美国罗德岛设计学院博物馆,1938年。在装着埃及小物件的盒子上方,是一幅镶嵌于窗户壁龛里的彩色幻灯片,展示了在沙漠、远山和天空的映衬下重新修复的麦地那哈布神庙。幻灯片所在墙体下方陈列着神庙外观和狮身人面像大道上的雕像与彩绘浮雕。

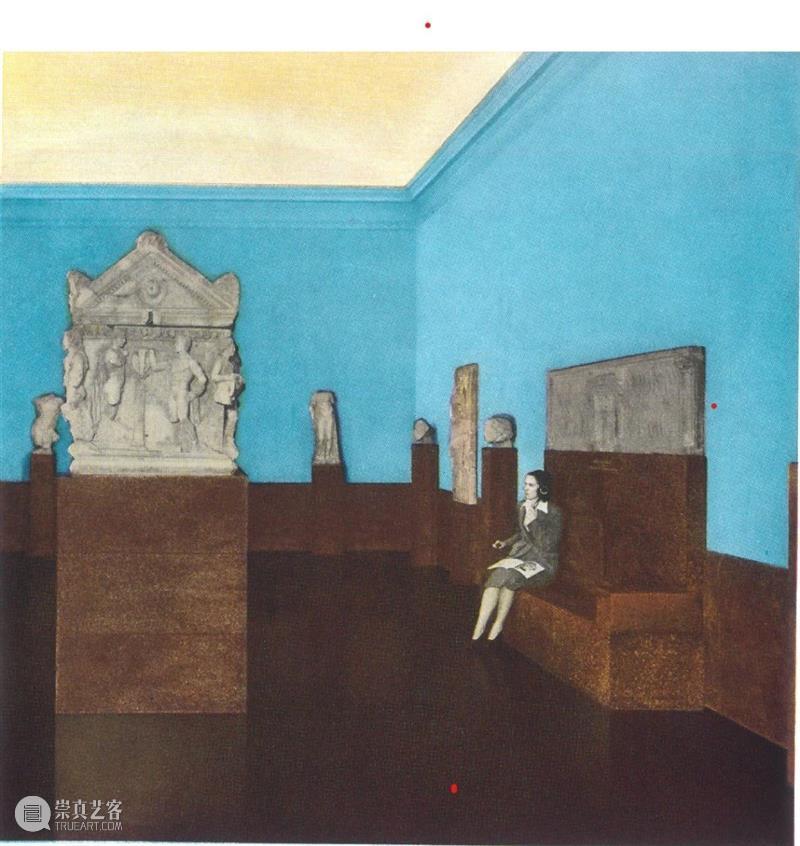

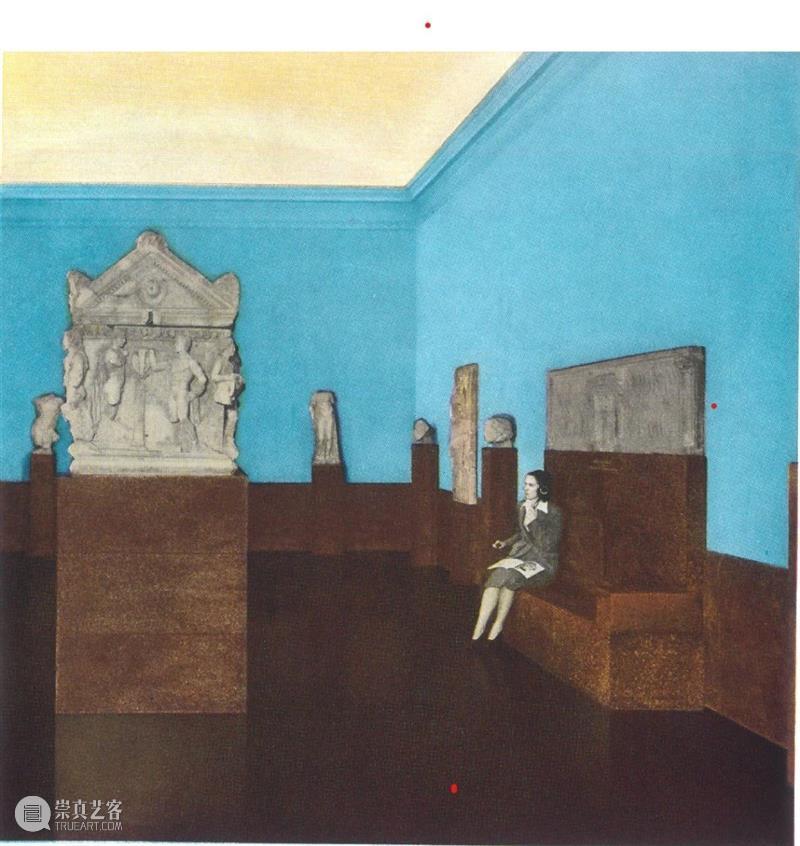

图5古典室,美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。石棺的一角映衬在埃伊纳卫城的彩色透明胶片和陈列柜下。室内建筑需要安装4张透明的胶片,以通过数量形成占主导地位的展示。壁龛和陈列柜的蓝色背景、三面蓝色墙壁与明亮的浅色天花板结合在一起,让人联想到户外的阳光。装置的方法给参观者留下了孤立的、纯粹形式的古典视觉印象。

图5古典室,美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。石棺的一角映衬在埃伊纳卫城的彩色透明胶片和陈列柜下。室内建筑需要安装4张透明的胶片,以通过数量形成占主导地位的展示。壁龛和陈列柜的蓝色背景、三面蓝色墙壁与明亮的浅色天花板结合在一起,让人联想到户外的阳光。装置的方法给参观者留下了孤立的、纯粹形式的古典视觉印象。

图6 古典室(不同角度),美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。中间凸起的白色石棺暗示着卫城,其基座是暗红色的仿斑岩,与博物馆的座位、雕塑基座和护墙板一致。地板是黑色的油毡。房间的长凳上,一位坐着的游客戴着耳机听着古老的古典音乐,她的膝盖上还放着一本参观指南。

图6 古典室(不同角度),美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。中间凸起的白色石棺暗示着卫城,其基座是暗红色的仿斑岩,与博物馆的座位、雕塑基座和护墙板一致。地板是黑色的油毡。房间的长凳上,一位坐着的游客戴着耳机听着古老的古典音乐,她的膝盖上还放着一本参观指南。

图7 中世纪房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。左边是罗马风格的墙面;右边是早期基督教艺术的墙面。

图7 中世纪房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。左边是罗马风格的墙面;右边是早期基督教艺术的墙面。

图8 中世纪晚期房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。这个房间试图传达这一时期独特的艺术和宗教神秘主义。

图8 中世纪晚期房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。这个房间试图传达这一时期独特的艺术和宗教神秘主义。

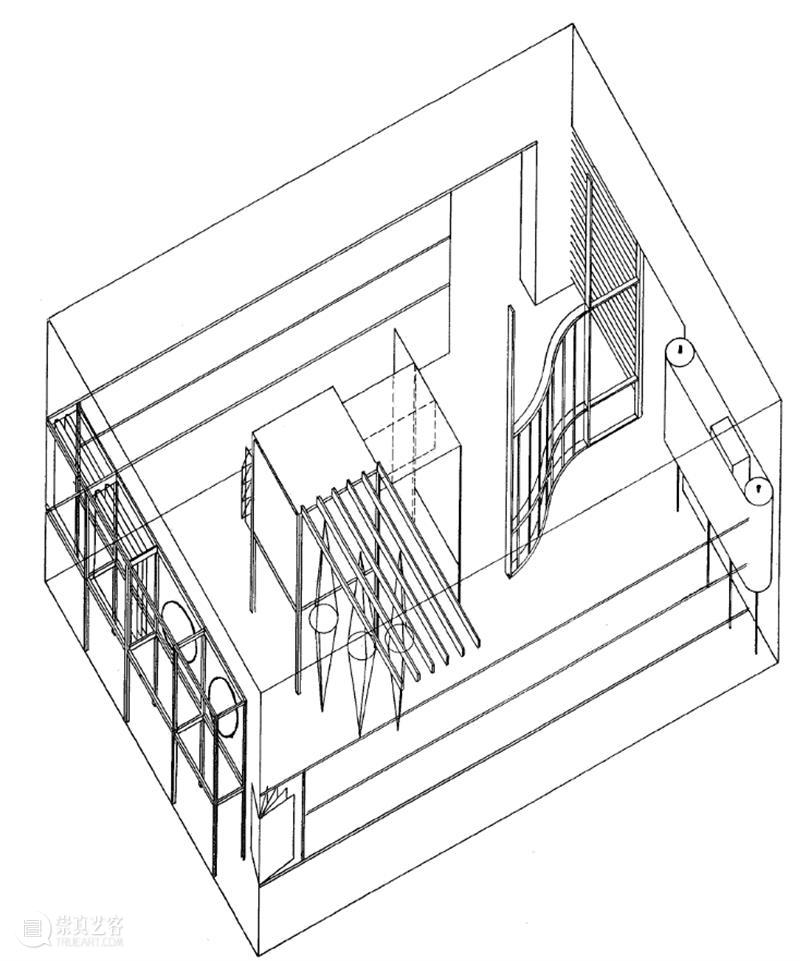

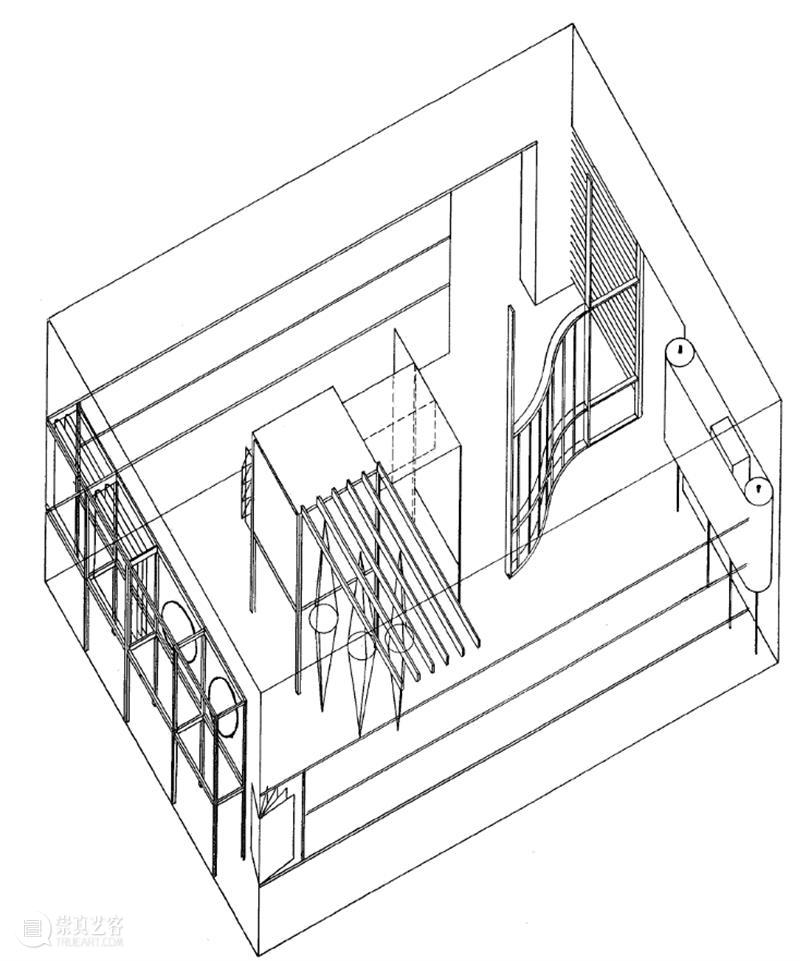

多尔纳营造的气氛特点从本质上来说可被描述为“空间的”和“强烈的”,这与柏梅的气氛美学在理论上是一致的。柏梅观察到气氛“倾泻在一切事物上,它们为整个世界或一幅景象着色,它们使一切事物在某种光线下出现,它们将多种印象集中在一种总体感觉之中”[32]。为了研究气氛,柏梅提出了两种不同的视角: 一种聚焦于对气氛的感知,这主要是通过“原始情感”激发的,即共情;另一种则通过对“气氛”作品的分析,从中找到在透视法、室内设计和广告方面的实用专业知识。[33]多尔纳的实践应和了后者。尽管多尔纳从未在理论上定义过“气氛”的概念,但从他的两次重组实践中不难看出,他似乎将艺术作品周遭的“气氛”理解为一个物理空间,在这个空间中观众可以最强烈地感知艺术作品的材料美学。换言之,多尔纳将展览经验建立在对物质的广泛呈现上,这些物质既不存在于形式中,也不存在于风格中,但却在空间和氛围中找到了它的位置,也就是柏梅所观察到的一种更普遍的材料美学现象。[34]多尔纳的材料美学(色彩、画框、陈列品、光线)并不取决于参观者对材料的探究或对材料的触觉体验,而是他们所接收到的整体气氛的感觉。柏梅简洁地解释了这一点:“我们感觉到材料的存在,以至于当我们在它们面前时,我们发现自己以一种特定的方式存在。”[35] 然而,可以确定的是,多尔纳不会把这种气氛理解为原始艺术品的气场,即本雅明所说的“灵晕”。多尔纳一贯的立场是不对原作和复制品进行质性区分,他认为如果一件优质的复制品能使大众更容易获得艺术的话,那么它就比一件拙劣的原作好得多。所以,在本雅明认为“当代大众希望将事物在空间上和人类‘拉近’的欲望”,以及他们“通过接受其复制来克服每一个现实的独特性”的倾向是对“灵晕”的侵蚀时,[36]多尔纳接受了这个事实,转而将“空间上的拉近”作为他实践的独特部分。总之,展览现场的设置和观众的参与在多尔纳那里是“气氛化”过程不可分割的构成性要素,他试图实现二者完全的同质化以提供稳定的经验结构。四、“我们时代的房间”:前卫实践、媒介化时空与艺术装置(dispositif)从德国的汉诺威到美国的普罗维登斯,多尔纳无论是在策展实践还是理论转化上都成功实现了“气氛室”的重组与进化。然而,最能体现其进化哲学的却是一个最终未能付诸实践的展厅,它就是整个“气氛室”序列的最后一个房间——“我们时代的房间”(Raum der Gegenwart,也译作“今日之屋”或“当代房间”,英译Room of Our Time,图9)。作为第一批收藏和展示当代艺术的博物馆馆长之一,多尔纳坚持认为将当代艺术纳入博物馆的同时需要对展览环境进行重新思考,以克服他所认为的现代主义动态概念与新文艺复兴空间形式之间的脱节[37]。事实上,“我们时代的房间”是多尔纳筹措的第二个现代画廊空间,在这之前他曾与利西茨基合作在汉诺威展出了展览史上划时代的装置作品——《抽象橱柜》(Abstraktes Kabinett)。这个房间展示了皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)、亚历山大·阿奇潘科(Alexander Archipenko)和利西茨基等艺术家的抽象作品,强调了当代新的“动态空间”概念。在设计“我们时代的房间”时,多尔纳邀请拉兹洛·莫霍利-纳吉负责策划,这次的设计是对《抽象橱柜》的升级。根据计划,这个房间将不再包含任何艺术品原作,所有的展陈都只是现代媒介(摄影、电影、图像)形式的复制品,展览效果将依赖于五颜六色的光线投影、大规模全景图像带和电影。 [38]按照展览的构想,只要按下一个按钮,投影仪就会在房间中央的屏幕上显示最新的舞台设计,包括格罗皮乌斯为厄文·皮斯卡托(Erwin Piscator)的“总体剧场”以及奥斯卡·施莱默(Oskar Schlemmer)的“三元芭蕾”所做的设计。在另一面墙上还有另外两个按钮,用来播放墙上两个大屏幕的短片:一部是爱森斯坦式的纪录片,另一部是艾格林或里希特的抽象电影。房间的中心是莫霍利-纳吉的“光机器”,当按下一个按钮时,就会投射出源源不断的彩色抽象作品。按钮的出现允许参观者更加积极地参与展陈,甚至成为布展的主体。除此之外,展厅的两面墙上挂满了大幅照片,以再现包豪斯、现代建筑和前卫剧场的种种决定性转变,房间的每个角落都可以看到无数打着背光的照片;用于展示新字体的铝制海报架;用于展示剧院模型、计划和制作照片的玻璃橱窗;最后,墙上是用镍丝或木条制成的多尔纳的手写文字,同时也是他的诘问:“历史给我们的启示是什么?”[39]在这里,参观者看到的不再是传统意义上的艺术作品,而是过去在博物馆装置和美学系统中扮演次要角色的照片与模型。摄影、电影、投影等媒介的加入甚或夺权似乎在诉说着一个新的视觉现实:绘画和雕塑作为人类生活重要视觉符号的传统已经开始动摇,新的视觉交流方式正在崭露头角,以响应一个不断扩张的世界的需求。多尔纳本人对此是这样解释的:“顺承这样一个历史性画廊的最自然和最有效的结局将是一个代表‘我们自己时代’的房间,这是过去驱动的结果。它将表明,我们这个时代的意义绝不是回到过去,而是再次向一个新的、更广泛和更进步的世界概念的迈进。”[40] 图9 拉兹洛·莫霍利-纳吉、亚历山大·多尔纳,“我们时代的房间”设计图,1930年。左边是两个永久性的装置,用来展示抽象电影和纪录片;中间是莫霍利-纳吉的“光机器”(现藏美国哈佛大学布施-雷辛格日耳曼艺术博物馆);右下是滚动屏幕;右上是《抽象橱柜》展厅入口。

图9 拉兹洛·莫霍利-纳吉、亚历山大·多尔纳,“我们时代的房间”设计图,1930年。左边是两个永久性的装置,用来展示抽象电影和纪录片;中间是莫霍利-纳吉的“光机器”(现藏美国哈佛大学布施-雷辛格日耳曼艺术博物馆);右下是滚动屏幕;右上是《抽象橱柜》展厅入口。

图10 拉兹洛·莫霍利-纳吉, “我们时代的房间”展厅,根据1930年的展览计划和相关档案于2009年重建。

图10 拉兹洛·莫霍利-纳吉, “我们时代的房间”展厅,根据1930年的展览计划和相关档案于2009年重建。

然而,可惜的是,“我们时代的房间”因为政治和经济上的原因始终没有成形。如果它被付诸实施,这将是艺术史上第一个永久展示摄影、电影和其他技术媒介的博物馆展厅。但恰恰是由于多尔纳和莫霍利-纳吉合作上的失败,为我们提供了一个反思历史的机会,而这同时也指向了历史前卫的艺术实验与现代博物馆建设之间关系的复杂性[41]。艺术史学家诺姆·埃尔科特(Noam M. Elcott)将这个项目描述为对现代空间前提的探索,他认为这段未实现的历史与其说是指向了“媒介艺术”的考古学,不如说是指向了两次世界大战之间对时间和空间想象的考古学; 也就是说,通过摄影、电影和建筑,对特定的、“媒介化”时空概念的兴起进行了描述,而这些都是在博物馆中得以呈现的。[42]对于多尔纳来说,他最后的“气氛室”意图通过媒介化的时空和作用于观众身体的可交替的投影图像,来取代标志性绘画、现代主义色彩与形式传递的空间概念,[43]并由此建立一个非物质性的、动态的体验空间。这个空间实际上已经开始呈现作品-环境-观者作为整体进行拓扑联动的当代“装置”建构理念。因此,从更广泛的意义上来说,“我们时代的房间”的“流产”预示着20世纪上半叶艺术史模型所面临的范式转变,即从历史空间向技术媒介化空间的转变,以及从李格尔的“艺术意志”向“艺术装置”的方法论的转变。“装置”( dispositif,也译作“配置”)的概念起源于福柯。对于福柯来说,空间概念和实践是一个由话语、机构、建筑形式、监管决策、法律、行政措施、科学声明、哲学、道德和慈善主张组成的完全异质的整体,其中包括话语和非话语的实践,而“装置”本身就是可以在这些要素之间建立起来的关系系统。[44]在当代艺术的进一步演化中,“装置”概念可以被更准确地理解为基于某种意图而设计的各种物体或物体之间的关系,包括装置 (Installations)、交互品 (Objets interactifs)、视频配置(Dispositifs vidéo)、电影配置 (Dispositifs cinématographiques)等。它也适用于展览中的各种情况,如整合展览的配置、场景学 (Scénographies) 或媒介的配置。[45]由此,对于“我们时代的房间”来说,这不是一个由不同媒介作品组合而成的展览空间,而是一个存在冲突和对话的当代媒介化的配置空间。多尔纳试图利用这一配置来构造气氛,操控并激活观众,或将其运送至另一个异质于当下的时空。在“我们时代的房间”中,空间整体取代了单一的空间概念和无定形的艺术意志,参与了不同空间的前卫辩证法。[46]诺姆进一步指出,尽管最终没有成形,“我们时代的房间”抓住了一种非常现实的梦想形式,也是一种典型的现代主义,在其几乎实现的状态下,它捕捉到了在前卫艺术、建筑、摄影、电影和剧场中媒介化空间的紧急中心地位。[47]而从“意志”到“装置”,依循“气氛室”的流变,多尔纳则构建了一段辩证的空间发展史,其中,艺术表达了变化而非永恒的理想,参与了广泛的世界概念,并沿着进化的过程不断迈进。多尔纳关于“气氛室”的展览实践最初是在德国魏玛共和国的快速民主扩张与收缩中形成的,随后它被引入美国,在罗德岛设计学院完成了进化发展的使命。他早期在汉诺威构建的“气氛室”可被视为对过于笼统的艺术史风格概念的修正,在多尔纳的构想中,一个博物馆应该完全展示艺术历史及其风格的时间性演变,他希望博物馆能够超越“宝库”或“橱窗”的功能,成为一个“有生命”的实体。通过传达特定历史时刻的“艺术意志”,他引导观众沉浸在不同时代的“气氛”当中,并依靠设计和感官效果将其“空间意象”理论形式化,以帮助观众真正地构建“时代观感”。通过在沉浸体验中提供适时的变化与干扰,他同时也鼓励观众进行批判性的艺术接受,而非直接获取预先中介的内容传递,继而重新定义了艺术接受是理性的(通过沉思和视觉)还是共情的(通过体验沉浸和触觉)的基本假设[48]。在普罗维登斯的重组工作中,多尔纳的实践进一步证明了他的信念,即所有的艺术或文化运动都可以被理解为与视觉体验(及其呈现)不断发展的维度相关或是其从属。正如罗德岛设计学院的5个“气氛室”所展现的那样,艺术史的演变被证明与视觉、认知和主体经验等强大属性有关,而非限于风格、呈现、表现或美[49]。在他的《为什么要有艺术博物馆?》一书中,多尔纳将其博物馆实践的演化称为“维度的前进”,他的这种历史观念也从根本上影响了他对当代博物馆发展趋势的看法:在扩展历史先例的基础上发展当代与个体经验的主体性[50]。多尔纳的观念也预示了后来一些学者对“观察者理论”的精彩阐述,比如乔纳森·克拉里(Jonathan Crary),他详细分析了自主的主体性是如何与观看方式发生联系的。此外,多尔纳激进、前卫的策展方式对当代著名策展人汉斯-乌尔里希·奥布里斯特(Hans Ulrich Obrist,别名小汉斯)的影响也颇为深远。 在多尔纳看来,艺术、景观、博物馆和文化的整体平台应该传达最复杂、最当代的空间体验模式。[51]他的“气氛室”和他一以贯之的进化哲学表明,博物馆作为智识和体验的空间应该“不只是一系列如画的景色”,更应该提供具有活力的、动态的和不可预测性的“气氛”体验,并且这种体验应该具有促成文化生产与教化的功能。他同时强调,艺术不应困于高墙之内,亦不应止步于静态的沉思。现代意义上的艺术应当类似福柯意义上的装置系统,在这里,历史和当代的材料与想法可以互相对话,通过动态的交构不断催生出新的见解、视角与关系。多尔纳从“艺术意志”走向“艺术装置”的方法论同时也暗示了战后艺术的结构性转变,并颇具前瞻性的预见了当代艺术的发展趋势:物质/非物质性、媒介性和交互性开始成为艺术传递社会文化变革的重要属性,艺术的内容、形式和审美不再重要,重要的是直观传达的“气氛”,一种系统化、关系化和场景化的艺术表达。正是艺术向“装置”范式的转变,使得它更多地与权力、制度、政治和文化批评发生纠缠。于是,多尔纳凭借艺术史、博物馆策展和当代艺术前卫实践的交织,通过现代主义美学在展览设计中的应用,搭建了艺术史与当代艺术实践与批评之间的桥梁。他的理论和实践不但捕捉了20世纪上半叶的形式美学与意志的变化,他本人的艺术哲学也使他当之无愧的成为了当代艺术实践与批评的先锋倡导者。注释:

[29]图4-8的图文信息均引自Cauman, The Living Museum.

[30]Julian Rose, “Society of the Spectator: Alexander Dorner’s Visionary Reimagining of the Museum,” Bookforum, summer 2019, https://www.bookforum.com/print/2602/why-art-museums-the-unfinished-work-of-alexander-dorner-edited-by-sarah-ganz-blythe-and-andrew-martinez-22015

[31]Ibid.

[32]Gernot B?hme, “Atmosph?re,” in Essays Zur Neuen ?sthetik (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2013), 102-103.

[33]Ibid.

[34]Ibid., 51.

[35]Ibid., 54.

[36]Walter Benjamin, "Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit," in Gesammelte Schriften, eds. Rolf Tiedemann and Hermann Schweppenh?user (Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1974), 479.

[37]L?schke, “Materiality and mediality,” 102.

[38]Ibid., 103.

[39]Elcott, "Rooms of Our Time", 25-52.

[40]Quoted from the Quarterly Report of the Museums Committee to the Board of Trustees, for the period from 1 October 1940 to 1 January 1941. This document is located at the Archives of the Rhode Island School of Design.

[41]Noam M. Elcott, “Rooms of Our Time”, 25-52.

[42]Ibid.

[43]Ibid.

[44]Michel Foucault, “The confessions of the flesh,” in Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972–1977, ed. Colin Gordon (New York: Pantheon Books, 1980), 194.

[45]WAVE ART:《当代艺术中的“配置”(Dispositif)是什么?》,微信公众号“GUNG HO 工合”,2020年5月18日。

[46]Noam M. Elcott, "Rooms of Our Time”, 25-52.

[47]Ibid.

[48]Alexander Dorner, “Internal Communication, 427,” cited from L?schke, “Materiality and mediality,” 100.

[49]Rebecca Uchill, “From Storehouse to Powerhouse: Alexander Dorner’s Museum Perspectives,” in Why Art Museums? The Unfinished Work of Alexander Dorner, ed. Sarah Ganz Blythe and Andrew Martinez (Cambridge, MA: MIT Press and Providence, 2018), 42-67.

[50]Ibid.

[51]Ibid.

作者简介:潘靖之,英国爱丁堡大学艺术史硕士,复旦大学哲学学院艺术哲学系博士候选人,曾于意大利威尼斯大学哲学与文化遗产学院访学。研究方向包括二十世纪前卫艺术及理论、图像理论、媒介技术的历史与哲学。曾于《上海大学学报(社科版)》、《艺术学研究》、《艺术评论》、《美育学刊》、《中国图书评论》、《当代美术家》等刊物发表论文,部分获人大复印资料全文转载。曾参与负责第十四届上海双年展《宇宙电影启示录》及展览画刊的翻译工作,以及22-23年度IAAC国际艺术评论奖的翻译工作,另有合作译著《皮格马利翁效应:从奥维德到希区柯克》待出版。个人艺术评论和批评写作见诸Longlati与“歧路批评”等媒体平台。

伦勃朗,《杜普医生的解剖学课》,1632年

伦勃朗,《杜普医生的解剖学课》,1632年 图3 为罗德岛设计学院博物馆的“气氛室”安装哥特式拱门,图片引自罗德岛设计学院博物馆档案。

图3 为罗德岛设计学院博物馆的“气氛室”安装哥特式拱门,图片引自罗德岛设计学院博物馆档案。 图4 埃及室,美国罗德岛设计学院博物馆,1938年。在装着埃及小物件的盒子上方,是一幅镶嵌于窗户壁龛里的彩色幻灯片,展示了在沙漠、远山和天空的映衬下重新修复的麦地那哈布神庙。幻灯片所在墙体下方陈列着神庙外观和狮身人面像大道上的雕像与彩绘浮雕。

图4 埃及室,美国罗德岛设计学院博物馆,1938年。在装着埃及小物件的盒子上方,是一幅镶嵌于窗户壁龛里的彩色幻灯片,展示了在沙漠、远山和天空的映衬下重新修复的麦地那哈布神庙。幻灯片所在墙体下方陈列着神庙外观和狮身人面像大道上的雕像与彩绘浮雕。  图5古典室,美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。石棺的一角映衬在埃伊纳卫城的彩色透明胶片和陈列柜下。室内建筑需要安装4张透明的胶片,以通过数量形成占主导地位的展示。壁龛和陈列柜的蓝色背景、三面蓝色墙壁与明亮的浅色天花板结合在一起,让人联想到户外的阳光。装置的方法给参观者留下了孤立的、纯粹形式的古典视觉印象。

图5古典室,美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。石棺的一角映衬在埃伊纳卫城的彩色透明胶片和陈列柜下。室内建筑需要安装4张透明的胶片,以通过数量形成占主导地位的展示。壁龛和陈列柜的蓝色背景、三面蓝色墙壁与明亮的浅色天花板结合在一起,让人联想到户外的阳光。装置的方法给参观者留下了孤立的、纯粹形式的古典视觉印象。 图6 古典室(不同角度),美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。中间凸起的白色石棺暗示着卫城,其基座是暗红色的仿斑岩,与博物馆的座位、雕塑基座和护墙板一致。地板是黑色的油毡。房间的长凳上,一位坐着的游客戴着耳机听着古老的古典音乐,她的膝盖上还放着一本参观指南。

图6 古典室(不同角度),美国罗德岛设计学院博物馆,1939年。中间凸起的白色石棺暗示着卫城,其基座是暗红色的仿斑岩,与博物馆的座位、雕塑基座和护墙板一致。地板是黑色的油毡。房间的长凳上,一位坐着的游客戴着耳机听着古老的古典音乐,她的膝盖上还放着一本参观指南。  图7 中世纪房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。左边是罗马风格的墙面;右边是早期基督教艺术的墙面。

图7 中世纪房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。左边是罗马风格的墙面;右边是早期基督教艺术的墙面。  图8 中世纪晚期房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。这个房间试图传达这一时期独特的艺术和宗教神秘主义。

图8 中世纪晚期房间,罗德岛设计学院博物馆,1939年。这个房间试图传达这一时期独特的艺术和宗教神秘主义。 图9 拉兹洛·莫霍利-纳吉、亚历山大·多尔纳,“我们时代的房间”设计图,1930年。左边是两个永久性的装置,用来展示抽象电影和纪录片;中间是莫霍利-纳吉的“光机器”(现藏美国哈佛大学布施-雷辛格日耳曼艺术博物馆);右下是滚动屏幕;右上是《抽象橱柜》展厅入口。

图9 拉兹洛·莫霍利-纳吉、亚历山大·多尔纳,“我们时代的房间”设计图,1930年。左边是两个永久性的装置,用来展示抽象电影和纪录片;中间是莫霍利-纳吉的“光机器”(现藏美国哈佛大学布施-雷辛格日耳曼艺术博物馆);右下是滚动屏幕;右上是《抽象橱柜》展厅入口。  图10 拉兹洛·莫霍利-纳吉, “我们时代的房间”展厅,根据1930年的展览计划和相关档案于2009年重建。

图10 拉兹洛·莫霍利-纳吉, “我们时代的房间”展厅,根据1930年的展览计划和相关档案于2009年重建。

分享

分享