{{sindex}}/{{bigImglist.length}}

转自公众号:artnet资讯

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NTkwMjYyNw==&mid=2247599434&idx=1&sn=5763c50f90dfc3a74f448dff9f7b7375

岩村远肖像,2024年 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

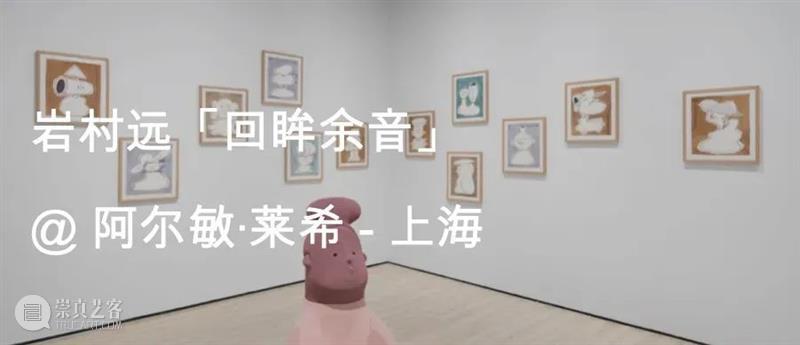

岩村远肖像,2024年 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远肖像,2024年 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远肖像,2024年 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《新绳文时代:绿色男孩》,2024年,陶瓷,92 x 83 x 60 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《新绳文时代:绿色男孩》,2024年,陶瓷,92 x 83 x 60 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《新绳文时代:绿色男孩》(细节),2024年,陶瓷,92 x 83 x 60 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

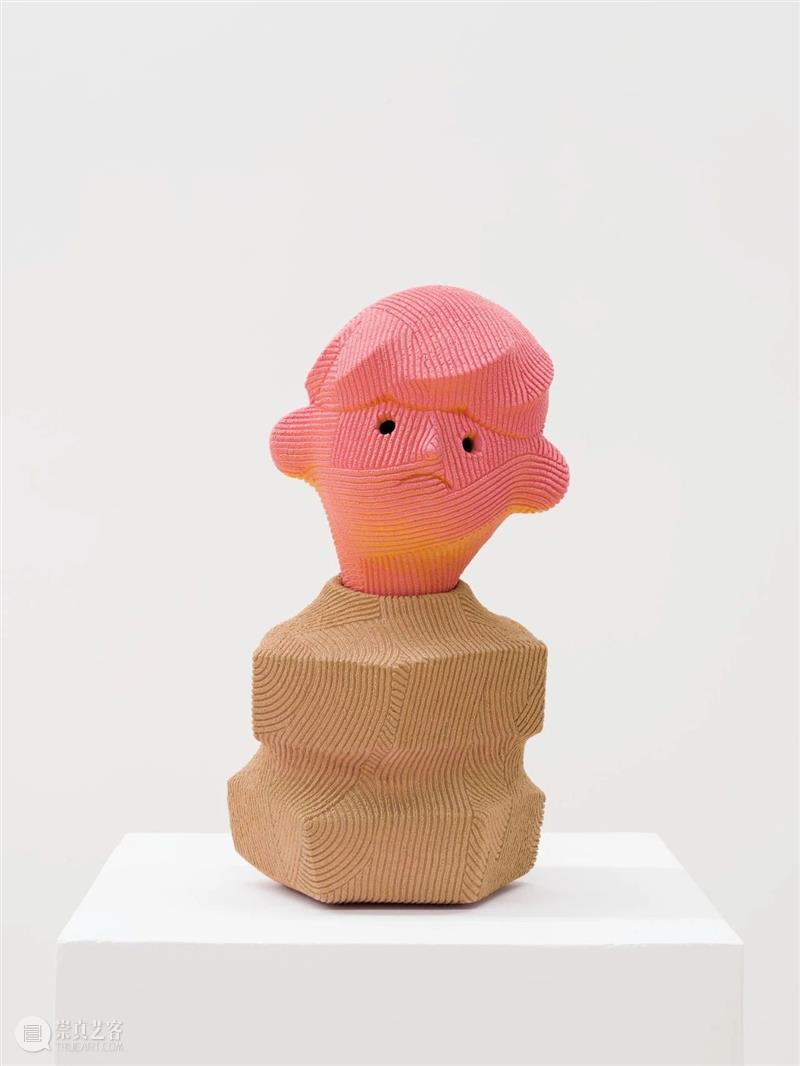

岩村远,《新绳文时代:绿色男孩》(细节),2024年,陶瓷,92 x 83 x 60 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《新绳文时代:层叠毗邻》,2024年,陶瓷,40 x 20 x 19 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《新绳文时代:层叠毗邻》,2024年,陶瓷,40 x 20 x 19 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《新绳文时代:层叠毗邻》(细节),2024年,陶瓷,40 x 20 x 19 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《新绳文时代:层叠毗邻》(细节),2024年,陶瓷,40 x 20 x 19 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

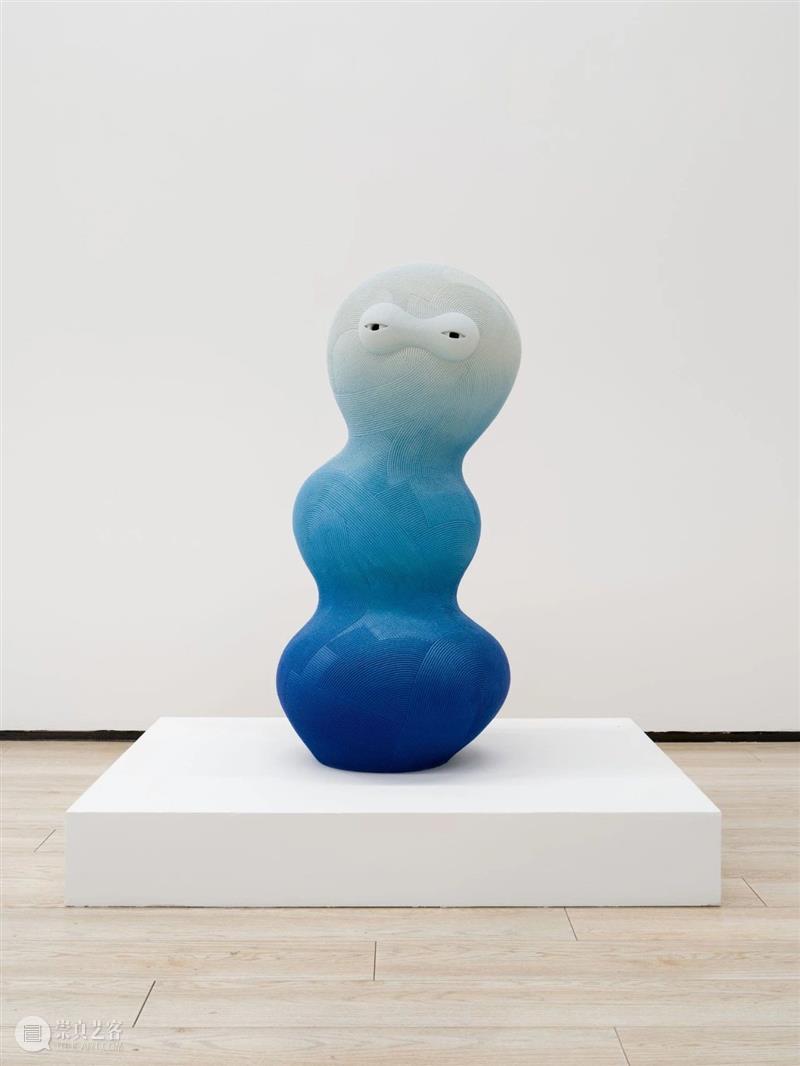

岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《新绳纹时代:蓝色幽灵》,2024年,陶瓷,100 x 45 x 45 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《新绳纹时代:蓝色幽灵》,2024年,陶瓷,100 x 45 x 45 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《新绳纹时代:蓝色幽灵》(细节),2024年,陶瓷,100 x 45 x 45 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《新绳纹时代:蓝色幽灵》(细节),2024年,陶瓷,100 x 45 x 45 厘米 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang 岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang

岩村远,《回眸余音》,阿尔敏·莱希 - 上海,2024年10月25日 - 12月28日 ? 岩村远 - 致谢艺术家与阿尔敏·莱希,摄影:Alessandro Wang文丨大野

阿尔敏·莱希(巴黎 | 布鲁塞尔 | 伦敦 | 纽约 | 上海 | 摩纳哥)

于1997年创立,现代理众多国际上重要的著名和新晋艺术家,并致力于探索现代与当代艺术之间的联系。同时,阿尔敏·莱希也是阿尔敏与伯纳德·毕加索基金会(FABA)的两位创始人之一。

点击阅读原文

点击阅读原文

{{flexible[0].text}}

Find Your Art

{{pingfen1}}.{{pingfen2}}

吧唧吧唧

加载更多

已展示全部

{{layerTitle}}

使用微信扫一扫进入手机版留言分享朋友圈或朋友

长按识别二维码分享朋友圈或朋友

{{item}}

编辑

{{btntext}}

继续上滑切换下一篇文章

提示

是否置顶评论

取消

确定

提示

是否取消置顶

取消

确定

提示

是否删除评论

取消

确定

登录提示

还未登录崇真艺客

更多功能等你开启...

更多功能等你开启...

立即登录

跳过

注册

分享

分享