收录于话题

本次上海当代艺术馆“镜中行旅”主题展览上海站,较2024年4月意大利威尼斯首站,以全新艺术形式更加深入地探讨:行旅者与行旅城市的共生关系——“无形之城”与“无形之己”。并特别对话本次参展艺术家付彤、张赢、乐毅,与艺术家组合“屏中市”,深入探讨“社会化与个体异化的关联性”。

2024年4月,“镜中行旅”主题展览在意大利威尼斯圣塞沃洛岛(San Servolo)盛大开幕。遥远而神秘的圣塞沃洛岛,在公元9世纪,信奉本尼迪克特教义的僧人们初到此地。小岛于1716年被指定为军用医院所在地,1725年成为精神病院。18世纪,医生和宗教领袖一致认为治疗“疯狂”的唯一办法是对病人进行孤立、镇压和隔离,而隔绝在威尼斯泻湖中的圣塞沃洛岛成为了不二之选。异化的、不被理解的、被边缘化的人们聚在圣塞沃洛岛——被世界遗忘的一座孤岛。

曾参加过“镜中行旅”展览威尼斯首站的新媒体艺术家付彤,以威尼斯圣塞沃洛岛为灵感,将关于圣塞沃洛岛的记忆在“镜中行旅”展览上海站延续,全新创作出装置艺术作品《镜中之海》。在付彤看来,圣塞沃洛岛的海是一片“精神之海”。“镜中行旅”展览威尼斯站,她的装置作品《流动的身体》放置于圣塞沃洛岛有扇门的独立庭院内,那扇门正对着大海。海风和装置的互动,拓展了原本作品的维度和边界,将动力、地域、情绪和影响紧紧地联系在了一起。“这一幕非常触动我,我想把这一记忆带回上海,记忆是弹性和流动的,每个场域也有不同的特性,因此我将对自己的记忆进行模仿,带领大家来到这一片‘精神之海’”,这是付彤本次参展的初心。

付彤本次参展作品《镜中之海》

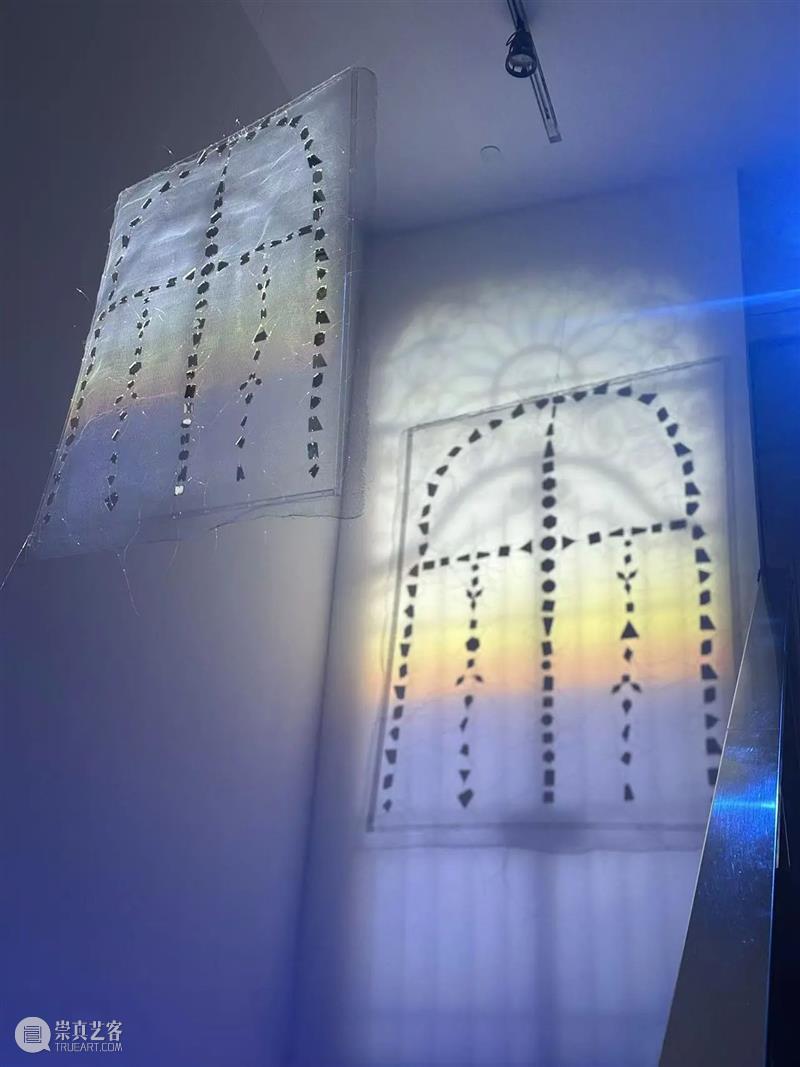

《镜中之海》入口处,由镜面投影装置开启;拾阶而上,楼梯之间,由线条与文字组成“精神之路”的通道,艺术家通过视觉与听觉来重绘记忆,观众在游览的同时,也会产生新的记忆分支;转向三楼,折角墙上投射的是《流动的身体》的视频作品,这是对“镜中行旅”威尼斯站展览原址——古老疯人院的深情致敬,同时也带领观众随机步入“疯人院”展区。

《门中之海》现场图

圣塞沃洛岛是一座孤岛,其实如今生存在社会中的个体又何尝不是?无法相互理解的个体,逐渐形成了“孤岛”与“原子化个体”。付彤仍旧记得那扇在圣塞沃洛岛的门:“人人都是一座孤岛,而孤岛上的门,则通往海上的任何地方。”以此为灵感,付彤在楼梯转角处创作了一扇由镜片拼成的门,灯光穿过门形成大海,这组装置被命名为《门中之海》。虚拟的记忆中的海,被光反射在高高的墙上,《门中之海》也成为了连接现实与记忆的途径。其通过光影与镜面的互动,巧妙地在虚拟与现实之间搭建了一条心灵的通道。付彤以镜门为媒介,不仅邀请观众进入她的记忆,也暗示每个孤立的个体都拥有通往自我救赎的路径。正如萨特所言:‘人是自由的囚徒’,艺术家通过光影之海,重新赋予孤岛上的个体以看向无限可能的自由。”

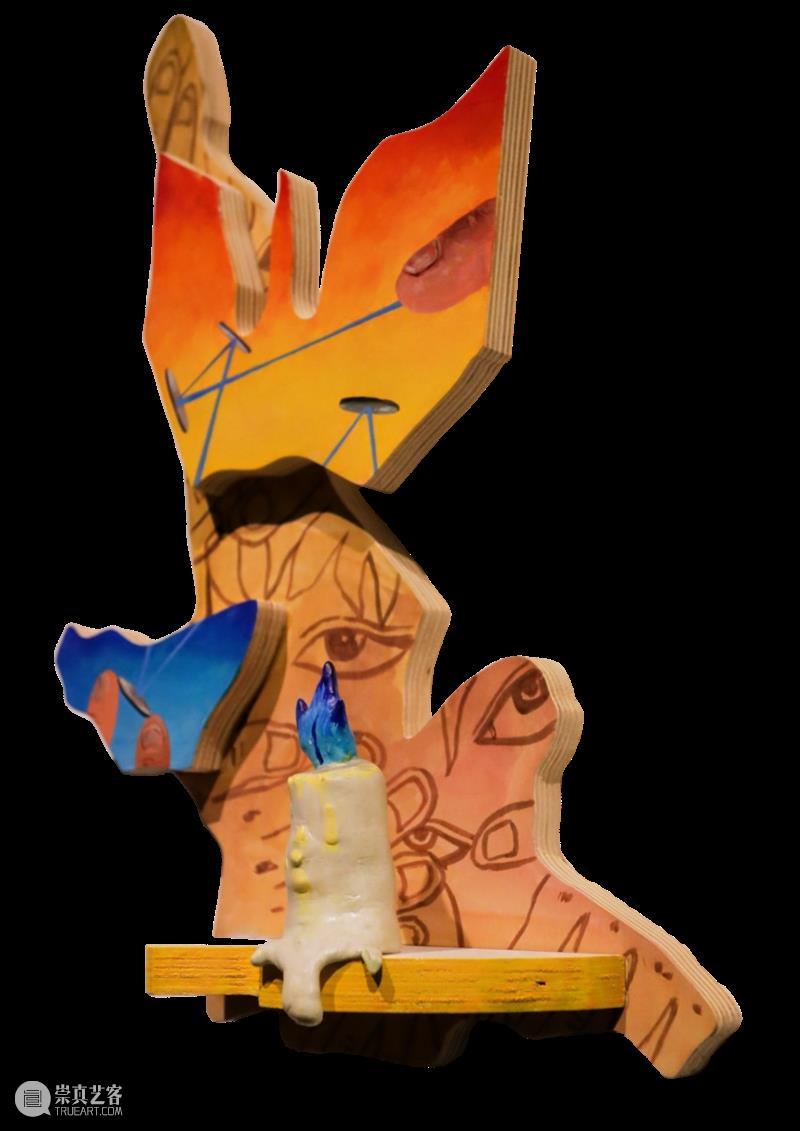

《酒,马蹄铁,老萨尔瓦多,和我的好伙计菲尔和比尔》

同样以“孤岛”为概念,数字艺术家乐毅以巴西南部里约格朗德州的一匹安达卢西亚马——卡拉梅洛的故事创作了影像作品《酒,马蹄铁,老萨尔瓦多,和我的好伙计菲尔和比尔》。该作品探讨了个人身份、移民以及在不同世界之间徘徊时的孤独感。影片对人类在面对生活困境时的情感进行了深刻的冥想,反映了每个人在孤岛上的无助与对超越现状的渴望。通过AI影像生成技术与3D动画的结合,影片创造了一个既荒诞又引人共鸣的体验,邀请观众暂时逃离现实,尽情享乐超现实的异化个体瞬间。

昔日圣塞沃洛疯人院隔绝于海洋,孤立了异化的个体;而今日的城市丛林,也正在制造更无形的孤岛,将人们彼此隔绝。人们在现代社会的规范与训导之下,个体开始展现出多样化的特征,同时人们在社会分类中逐渐异化,主体性似乎与个人身份渐行渐远——这恰恰也是艺术家张赢想要在参展作品《后现代演化论》中所表达的。

沿着上海当代艺术馆如同“进化曲线”的通道由一楼弯向二楼,入口处便是整面墙的《后现代演化论》作品展示区。艺术家张赢坚持将作品命名为《后现代演化论》。因为他认为,“进化”是特指生物从较低级、较简单的状态向较高级、较复杂的状态演变;而“演化”则是没有方向的变化,指生物种群在世代间的遗传变化,包括基因的突变、选择和传递。

张赢与《后现代演化论》

在现代社会的规训下,人逐渐表现出千篇一律的特征,情感被压抑,生活被“刻板化”。“演化”到后期,很可能会步入“疯人院”。就在《后现代演化论》的旁边,设置着人形师艺术家组合“屏中市”的作品《屏中市第三精神卫生中心》。精神卫生中心中,病人、医务人员、医疗设备、生活设施一应俱全,三位艺术家用双手“凭空捏造”了一座城市,是现实的影像,也是虚拟里真实的存在。《屏中市第三精神卫生中心》和《后现代演化论》相互呼应,隐喻着当代人被压抑的自我与岌岌可危的精神状态。

《屏中市第三精神卫生中心》局部图

德国哲学家费尔巴哈曾强调,人与自然界其他事物的区别在于人的感性——能够感知世界。然而,这种感性在当今社会中却被驯化为符合社会期望的工具属性。张赢也愈发感知到,在当今社会,“你不能犯错,你要讨好别人,你要把自己变成一个三头六臂的工具人。”这种对个体的规训,正是现代社会异化的典型体现。

哲学家赫伯特·马尔库塞进一步指出,现代社会通过消费逻辑将人简化为满足生产与消费需求的单向度存在,个体在这一过程中逐渐失去了主体性。张赢的另一组作品《异化星系运转系统》,置于上海当代艺术馆三层的“疯人院”展区,正是对这种异化现象的深刻反思。作品延续了《后现代演化论》的主题,聚焦于“异化”(Entfremdung)这一核心概念:其德语原义不仅指个体身份认同的外化(Anderssein),更伴随着自我与他者之间的深刻隔阂。

张赢与《异化星系运转系统》

《异化星系运转系统》中,形形色色的小人如行星般在既定轨道上旋转,隐喻着现代社会中个体被社会规训的异化状态。张赢以这些‘异化星系’揭示:人类的行为模式正被制度化、机械化,情感和创造力逐渐湮没于社会规则之中。在他看来,每个个体的运动轨迹虽看似独立,但本质上遵循着同一个被规定的循环系统。这种“表面自由,内在压迫”的状态,呼应了异化的核心:个体在社会规则下失去了自我。

“我们已经形成了一个自己的循环系统。就像一个异化的星系一样,表面上看到大家都在行走,其实大家的精神内核都是相同的,大家都在遵循着社会规则在轨道上行走。”张赢解释。在现实的压力下,人的本我被压抑,自我被裹挟,超我被颠覆,防御机制在重负中崩溃。人的精神形变逐渐外化成物品、动植物乃至抽象状态,揭示了人类防御机制崩溃后的混乱局面,也反映了一种社会性的“演化”。

《异化星系运转系统》现场图

实际上,张赢自身也经历过异常的情绪。几年前,张赢的出现了身体反应,表现为突然腹泄、失眠与胃部不适。情绪也变得易怒或者突然激动。张赢如今回想,那个时候应该是焦虑躯体化的表现,再后来,张赢已经没办法专注于任何创作的事情,只是为工作感到痛苦,旧病也复发了。直到张赢选择离职,才慢慢好转。这也让张赢感到所有的困境,都有出口。

在自己经历过焦虑症及与朋友们交流后,张赢才意识到精神疾病在现代社会的压力下十分普遍。他曾经参加过死亡艺术节,甚至每隔一个阶段,身边就有人离世。这些事情曾经让张赢对死亡与生命有很多沉重的思考,但现在他更多是接受的态度,悲伤、死亡、离别同样是生活的常态。他保持对于生命的敬重,并理解那些美好事物的珍贵,如同他在他在《死亡和别离总让我悲伤》中写道:“我一直敬畏死亡,这种敬畏,不是害怕,而是对死亡的存在感的尊重。正是因为有死亡的存在,才更明白活着的意义与珍贵。”

2013年从湖北美术学院水彩专业毕业后,张赢并没有从事艺术创作。每天晚上九点才下班,回家后只是坐在桌前发呆。他不打游戏、没有什么特别的爱好,最多是看看动画片和电影。那个时候,张赢想起了画画。“反而离开了画画一段时间后觉得自己还是很喜欢画画。”张赢说。他会放一张白纸在桌上,但是具体怎么作画完全没有想法。只是像少儿绘画一样,在纸面上滴几滴颜料,吹颜色。

一个月的时间,张赢“吹”出了几百张作品。“我也不知道在干啥,就是我觉得我每天必须得画。”不到3年的时间,张赢画了3000张手稿。画手稿成为了他放松的方式,也在无意识间成为习惯。手稿成为了张赢记录灵感的方式。生活的细节、观察到的现象以手稿的方式存储下来,待抵达某一状态的时候再把这些手稿转换成具体的作品。在张赢看来,他只是在描述现实,“我觉得更像是一个转述,或是一个记录的抉择。”

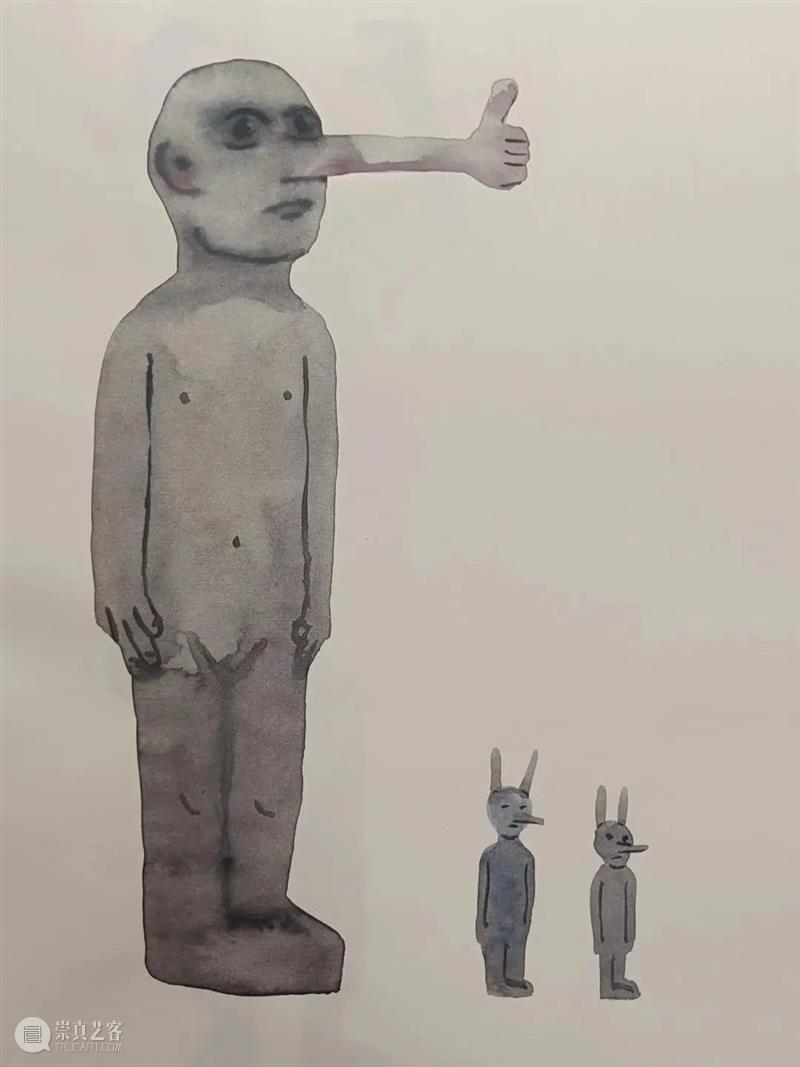

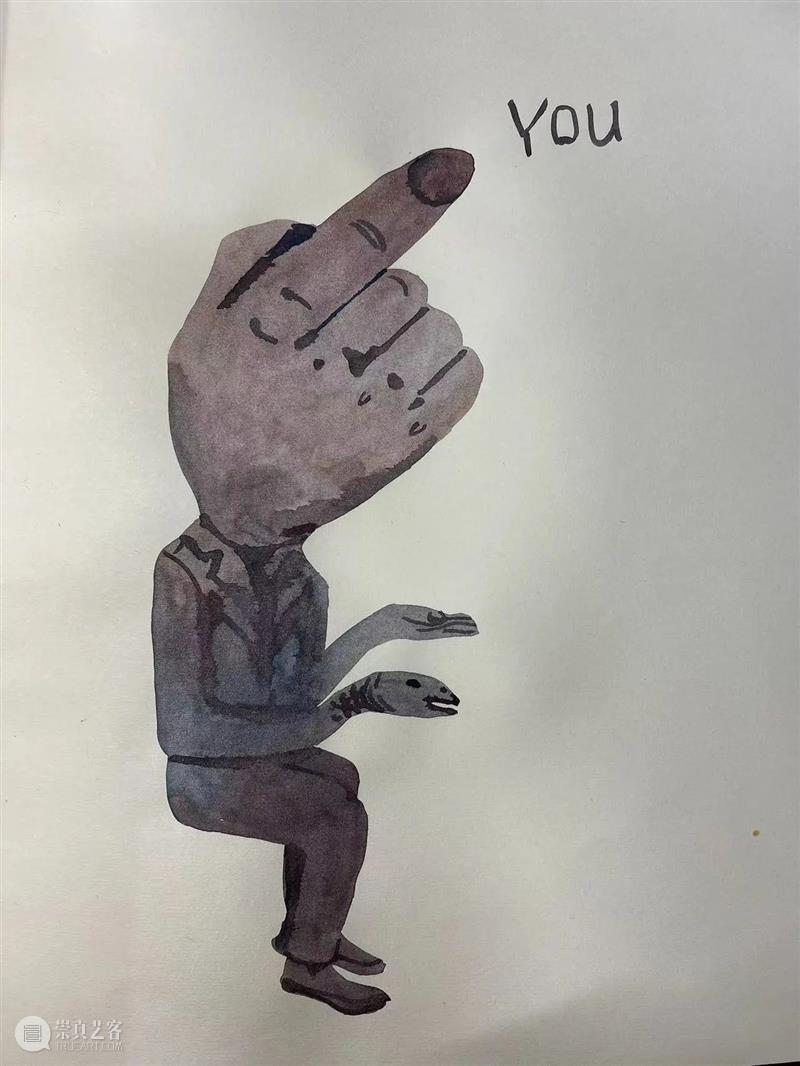

张赢手稿

除了手稿,他也会将灵感记录在手机上。“时隔四五年再去翻翻看的时候,你会觉得当初这个想法好幼稚。嗯,但是觉得,但是你会觉得很有趣,你至少觉得,唉,好像自己有怎么这么多奇奇怪怪点子。”

手稿也好、手机也罢,张赢会更加尊重自己真实的想法与当下的反应,这让他觉得更加自在了。“以前做作品的时候,我总觉得它必须具有某种现实意义,或者一定要和现实的观察有关,否则就不能成立。但现在我明白,有时候一些想法并不需要直接与现实挂钩。”张赢说。

今年四月,张赢前往威尼斯参观《镜中行旅》威尼斯双年展,在国际舞台上,张赢看到了很多具有主体性、诉说着自我表达的国际艺术家的作品。这也让他强化了艺术创作是艺术家对待社会、世界的方式的观念。“这也像是一个演化过程,你好像不断地能够更新自己,不然可能你自己一直在给自己设限的时候,做出来的东西就会越来越局限在某一个框架里面。”

张赢在意大利威尼斯

意大利威尼斯的见闻让张赢艺术创作的思维被打开。他在逐渐接纳自己的感受,而不是强迫自己去迎合某种外界的期待。“对于社会而言,你无法强行改变别人,同时也不需要强行塑造自己。尊重这个系统的运转规律,让自己在其中找到更舒适的位置可能会更好。这样创作出来的作品,反而更真实,更贴近自己的内心。”正如张赢所言,社会中的个体既无法改变他人,也不必强求自我塑造。尊重社会运行的规律,同时为自己的精神留一片自由的空间,或许才是应对异化的最佳方式。

张赢的朋友圈

张赢每天都会在朋友圈里发一条“做个艺术家”的文字内容,已经持续了4年,像一场“行为艺术”。张赢各行各业的朋友们每天打卡点赞,还有人每天固定给他评论“加油”。在张赢看来,这个行为让“一堆人被迫进行了一件无意识的事情”,如同人们每天的吃饭睡觉,大家的点赞也形成了一种默契。也有一些已经不再从事艺术行业的朋友在某一天突然点了一个赞,张赢会在想:“这个人是不是要重新做回艺术家了?!”

艺术家介绍

付彤

新媒体艺术家

新媒体艺术组合 “E3”“九块九”的创始人,艺术团体“天团”成员之一。付彤的艺术实践涉足新媒体艺术互动装置、影像艺术与观念艺术。2023年她与谭盾共同创作“女书”新媒体与音乐互动大展。作为新媒体创意团体XFF的创始人兼创意总监,她长期以舞台导演、舞美设计师、互动装置创作者、现场VJ的身份活跃于各大音乐节、演唱会、新媒体剧。

张 赢

绘画与雕塑艺术家

张赢毕业于湖北美术学院水彩专业,擅长水性材料创作,也从事电脑绘画及雕塑等。作品多是对于生活的情绪观察,也尝试挖掘轻松诙谐的视觉元素。常以带有悲观色彩的理想主义者视角,企图释放深处的负面元素,以求获得现实的伤痕性情绪免疫。城乡结合部的生活经验是他创作的主要根基,其作品里带有强烈的个人语境,着力于对中国市井文化的深刻探索。

乐 毅

数字艺术家 、导演

乐毅致力于未来主义、科幻主义风格视觉作品的创作,现生活工作于挪威奥斯陆。他以3D软件为主要创作工具,表现极具想象力的世界和场景,探讨自然与技术、社会与个人、现在与未来、出生与死亡间的关系等一系列主题。

屏中市

(螃蟹&张南兮&圣兽)

人形师艺术家

“屏中市”是由螃蟹(P)、张南兮(Z)、圣兽(S)三位艺术家艺名的首字母(PZS)组合而成的名字。其作品涉及玩偶、漫画、雕塑、动画及众多形式,用微缩的状态来表达他们想象中的“屏中市”。

谢文璇(螃蟹),综合材料艺术家,陶瓷人形作者,作品涉及多种领域。

张楠楠(张南兮),人形师,插画师,纤维艺术家,木与兮工作室主理人。

翁静璐(圣兽),标本师转行,现在是独立手艺人、人形师。

>>> 正在展出 <<<

镜中行旅

TRAVELLERS MIRROR CITIES

>< SEITIC RORRIM SRELLEVART

展览时间

2024.11.7 - 2025.2.15

周二至周日 10:00 - 18:00

(周一闭馆)

展览地点

MoCA上海当代艺术馆

上海市黄浦区南京西路231号人民公园7号门内

购票方式

-

Author:Runxin

Designer: Runxin

MoCA

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享