“共栖之舟——舟山市(普陀区)美术馆开馆展”纪录片

12月6日,“共栖之舟——舟山市(普陀区)美术馆开馆展”正式开幕。舟山市委常委、宣传部部长刘中华,舟山市人民政府副市长洪碧,舟山市政协副主席方维,舟山市普陀区委书记孙志龙,舟山市文广旅体局局长曹泓,舟山市普陀区人大常委会主任戴灵芝,舟山市普陀区政协主席夏凯慧,舟山市普陀区副区长屠定玉,舟山市文广旅体局副局长高潮出席开幕式。

东港投资发展集团有限公司党委书记、董事长王志平,UCCA尤伦斯当代艺术中心馆长兼CEO田霏宇,北京尤伦斯艺术基金会理事长、UCCA Lab副总经理吴奕萱,策展人刘雪丽以及参展艺术家、媒体朋友和艺术圈好友们也都来到了开幕现场。

左起:北京尤伦斯艺术基金会理事长、UCCA Lab副总经理吴奕萱,舟山市人民政府副市长洪碧,舟山市委常委、宣传部部长刘中华,舟山市政协副主席方维,舟山市普陀区委书记孙志龙,UCCA尤伦斯当代艺术中心馆长兼CEO田霏宇共同为美术馆开馆揭幕

*滑动查看更多

作为沈家门渔港的新文化地标,舟山市(普陀区)美术馆的现代化建筑呼应了其背后造船厂的历史,流动不居的地面与屋顶之间,承载着漫长的舟山记忆。2024年12月7日,舟山市(普陀区)美术馆正式对社会公众开放,并为观众带来开馆首展 “共栖之舟”,旨在开启一段回归海洋精神的航行,寻找地方文化、自然环境与全球视野之间的共栖关系。展览将持续展出至2025年8月24日。

“共栖之舟”不仅是对舟山地缘特征的诠释,更是对海洋精神的致敬。它寓意着多元文化在舟山和谐共存,如群岛般独立又相互扶持。同时,“舟”作为海洋文明的标志性象征,也成为了艺术家们的灵感创作之源。

“共栖之舟——舟山市(普陀区)美术馆开馆展”展览现场

本次展览汇集了共16位(组)国内外当代艺术领域内杰出的代表性艺术家、海洋考古学者、舟山本地青年创作者与文化组织。展览分为“舟行之屿”、“东海之湄”、“未来之海”三个章节,其中近一半展出作品为全新的在地性创作。艺术家们对舟山的空间、记忆与精神进行深刻的捕捉,将他们具身的情动体验带进艺术创作,在美术馆流动的空间内,这些来自不同视角与多元媒介的作品,仿佛一只只彼此共栖的小船,共同展开一场犹如“陆上行舟”的艺术航行,去向未来,也去向海洋精神的深处。

本次展览由舟山市人民政府主办,舟山市文化和广电旅游体育局与舟山市普陀区人民政府承办,舟山普陀区文化和广电旅游体育局与舟山东海岸投资置业有限公司执行承办,UCCA尤伦斯当代艺术中心旗下UCCA Lab为策展机构。

参展艺术家:劳伦斯·韦纳、梁远苇、刘佳玉、刘任、娄能斌、热岛效应、任瀚、罗曼·弗洛凯、撒旦君、塔可、邬建安、夏乔伊、辛云鹏、许路、杨淞、尹韵雅。

舟山市(普陀区)美术馆

今天,我们生活在一个深受航海文明影响的时代,海洋不再是边缘与远方,它已经成为人类活动的核心场域。我们启航迈向海洋,同时也望向亿万年前的过去与未来,浪潮层层翻涌,承载并推动着文明的船帆驶向下一个更美的岛屿。

舟山,中国最大的群岛和重要的港口城市,以其代表性的东海地缘文化特征而闻名。脍炙人口的东海神话传说《精卫填海》,诉说出人类最本质而永恒的话题:对生存的恐慌、珍惜生命的本能,以及在其之上坚韧顽强的信念感。今天,在全球科技加速发展的语境下,我们如先民一样面临着生存的议题,从征服自然转变为自然的可持续发展问题。今日与远古所面对的,似乎如出一辙,但我们是否依然抱有如初的坚韧与锲而不舍的精神?以海洋的视角,重新观看今天的世界,是否可以汲取古老经验的智慧,以形成指引未来的航线?

罗曼·弗洛凯,《姿态》,2024,画布、丙烯,由UCCA Lab委任。图片由艺术家提供。

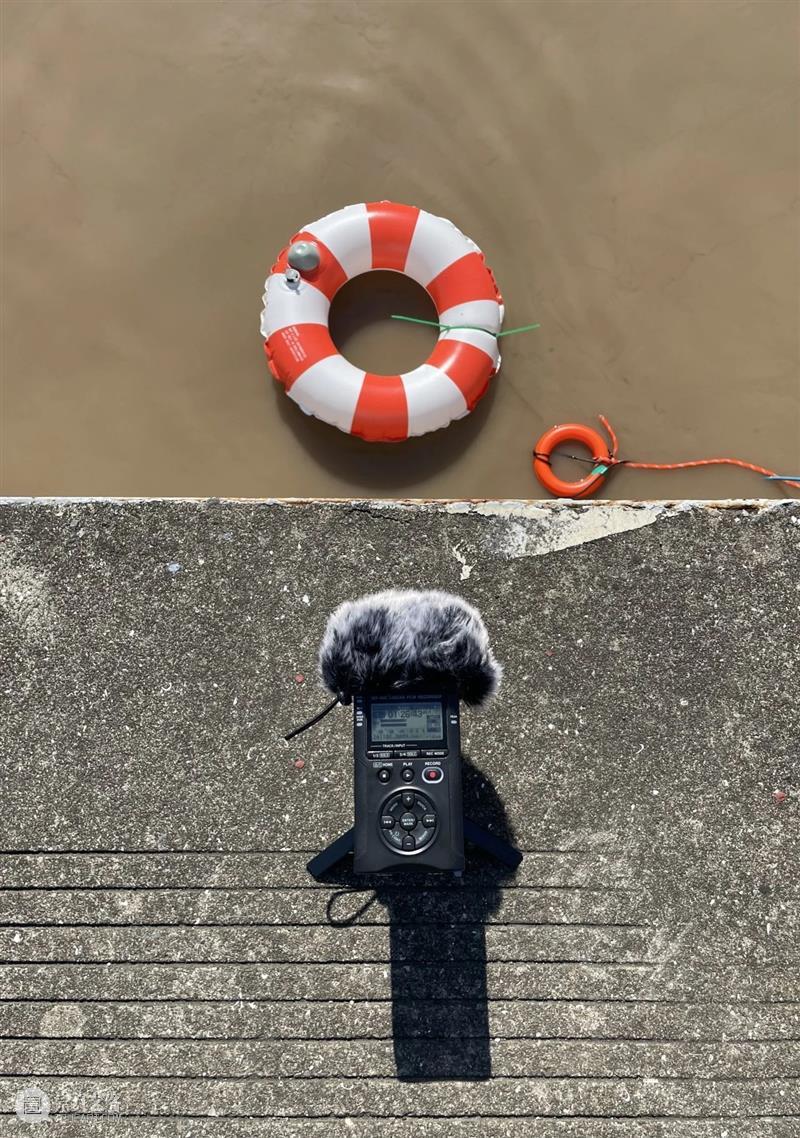

娄能斌,《海图》,2024,声呐、水听器、音响、气味挥发器,由UCCA Lab委任。图片由艺术家提供。

任瀚,《水之迷宫》,2024,石膏、木板墙面砍、凿、锯,由UCCA Lab委任。图片由艺术家提供。

展览开篇“舟行之屿”以大型浸入式的空间装置作品,引领观众进入海洋的空间。观众犹如乘舟于海上,穿行在自然与历史的岛屿之间,从自然之海过渡到文明之海,感受人类与海洋之间不断生成的文明空间。在本章节中,罗曼·弗洛凯的空间互动装置《姿态》将人的肢体动作、线条笔触和舟山渔港的自然风光融汇交织,连接观众成为海洋空间的一部分;娄能斌的声音装置《海图》呈现海水之声与历史事件共述的纪录片式声景;任瀚的《水之迷宫》则通过其代表性的“破坏性素描”将观众带入一个方向与重力错乱的作品空间中,感受人类面对海洋最初的状态——无边无际的未知与混沌。

劳伦斯·韦纳,《浪奔浪流》,2019,语言+所指的材料,劳伦斯维纳艺术遗产。摄影:李佳琪。

在连接越层展厅的特殊空间中,美国观念艺术先驱劳伦斯·韦纳伟大的语言雕塑作品《浪奔浪流》连接起两个章节,作品面向的窗外即是沈家门渔港,观众在前进与向上的过程中,或将展开关于海洋或航行的回忆,思索展墙上逐级而上的“浪”会奔流向何方?

邬建安,《包壳的记忆》,2024,废旧船木、石膏、彩色灯光。由UCCA Lab委任。

辛云鹏,《两条路两座山》,2017,布面油彩、丙烯。摄影:李佳琪。

撒旦君,《龙与野草》,2024,纸、木板、丙烯、水彩、水墨,由UCCA Lab委任创作。图片由艺术家提供。

第二章节“东海之湄”呈现了一场跨文化的群展式对话,来自不同文化领域的艺术创作者们,以舟山的人文精神底色为基底,通过其个体独特性的艺术创作,在流动性的展览空间内讲述各自的“东海故事”。邬建安的委任作品《包壳的记忆》用石膏覆盖包裹回收的旧船木,形成关于舟山传统渔业生产生活的一个个“记忆之茧”,辛云鹏的作品将观众带回舟山这座海港城市快速发展的当下。舟山本土艺术家撒旦君的绘画装置《龙与野草》,将传统的信仰图腾“龙”与人的象征物“野草”并置而生。

许路,《造舟记》,2024,文献档案、船帆。

刘任,《寸光阴-浪》,2017;《流》,2021;《Panta Rhei-202411191204》,2024,金箔、丙烯、油墨。

塔可,《阳主》,2022;《赤城云》,2022;《方外》2022;铂金印相。

尹韵雅,《庇护所Shelter》,2021,互动装置。摄影:李佳琪。

热岛效应,《潮月浮家》艺术项目,2024,由UCCA Lab委任创作。

海洋考古独立学者许路呈现了其二十余年来,致力于古代舟船复原研究的文献记录,以及2020年在舟山海域从事延绳钓渔法传习的行动。艺术家刘任的作品,以其独特的绘画制作过程探讨时间这一永恒的话题。通过塔可的摄影作品,观众仿佛进入古人所执着寻找的东海仙境。艺术家尹韵雅以贝壳隐喻“舟”,通过互动装置与摄影作品,让观众于其中体会破碎与保护间的复杂关系。最后,热岛效应的《潮月浮家》,鼓励观众通过阅读、观影与互动,自己拼凑出一部以老渔民口述史为创作背景的虚构科幻小说。

梁远苇,《海》,2021,改装机械翻页钟、钢架、综合材料外壳。摄影:李佳琪。

杨淞,《光舟》,2024,钢丝、综合材料。摄影:李佳琪。

刘佳玉,《静花园》,2024,AI三维影像,由UCCA Lab委任。

夏乔伊,《藻缘》,2024,回收旧帆、纱、陶、铝、数码打印、LED灯组,由UCCA Lab委任。图片由艺术家提供。

展览终章“未来之海”,并非一次面向未来的宏大叙事,而是回归对海洋的向内观望,去关注舟山海洋生态本身,并试图回到关于“故乡”的情感记忆深处。艺术家梁远苇的装置作品《海》是一组时间与色彩的波浪,令观众感受色彩符号如潮涌般的迭代变化与恒久往复。杨淞的装置作品以“光”为媒介,试图展现在光的运动中所勾勒出的无限空间,打开关于“未来之海”的想象。新媒体艺术家刘佳玉的全新委任作品《静花园》由先进AI技术所生成,将带观众领略由海洋科研数据与艺术创作所共同生成的奇幻海底叙事。穿过艺术家夏乔伊的装置作品《藻缘》,萦绕不断的舟山童年回忆与可持续发展的未来生态共同交织在一起。在驶向未来的艺术航海中,回归海洋精神的深处。

艺术家于展览现场讲解作品

“共栖之舟”的英文翻译为“Sailing Home”,它象征着回归与寻找。在这个快速、充满挑战与变革的时代,我们期待从海洋精神的深处,寻找赋予自身力量与勇气的源泉,向着充满不确定性的未来继续勇敢航行。期待每位参观者都能在其中找到属于自己真实、笃定的港湾。

“共栖之舟”由UCCA Lab艺术总监刘雪丽策划,张佩伦担任助理策展人。展览空间由ARCHIEE事务所设计。UCCA Lab项目团队组织呈现。

“共栖之舟”参展艺术家及各合作方合影

赞助与支持

特别感谢明基BenQ、浙江岑氏木船有限公司、浙江海洋大学郭宝英教授团队以及舟山市普陀区档案馆提供的宝贵支持。

关于舟山海洋文化长廊

近年来,舟山市深化海洋文化长廊建设工程,深入挖掘利用承载舟山历史、彰显舟山底蕴、体现舟山特色的文化特质、文化内容、文化符号,舟山市(普陀区)美术馆,定海古城“微更新”、新城湾“十里海街文化长廊”等具有区域辨识度的海洋文化地标焕发生机。

普陀区紧盯舟山海洋文化长廊建设,全力打造新时代海洋文化高地,推动文化空间布局更为均衡、文化产品供给更加有力,朱仁民艺术馆、普陀非遗馆、沈家门渔港文旅驿站等文化空间对外开放,舟山市(普陀区)美术馆正式运营后,普陀区同时正在加快推进沈家门渔港博物馆等一批主客共享公共文化新空间建设。打破空间壁垒,加快公共文化共同体建设,形成112个高品质文化生活圈,精心办好十里渔港音乐汇等“又见普陀”公共文化服务品牌,优化文化服务和文化产品供给,以文促旅、以旅彰文,推动普陀文旅融合高质量发展。

关于舟山市(普陀区)美术馆

作为世界三大渔港之一的沈家门渔港是舟山渔业与经济的心脏,其繁荣孕育了舟山海洋文化的深厚底蕴。舟山(普陀区)美术馆以艺术再现海岛风情,将舟山历史与现代艺术交融,依托其背后深厚的设计理念和硬件条件,将成为舟山在地艺术与当代艺术交融的新地标。

美术馆由2012年普利兹克建筑奖得主、中国美术学院建筑艺术学院院长王澍教授亲自操刀设计。王澍以其“以建筑对话世界”的理念,巧妙地将自然与人文融入建筑之中。美术馆的外观如波涛中的“海礁”,在对称布局中呈现出不对称的生动状态,从沈家门港对岸的高层建筑俯瞰,更可见其暗含的中国山水绘画格局。内部空间则呈波动状态,行走其中仿佛行于波涛之上,形成了海港美术馆的独特魅力。舟山市(普陀区)美术馆将重点以当代艺术结合在地艺术,旨在通过艺术的力量,挖掘和展现舟山自身的海洋文化,同时考虑生态修复和现代文化的抽象衍生。

关于UCCA Lab

UCCA Lab作为UCCA尤伦斯当代艺术中心旗下探索艺术多元合作可能性的跨界平台,参与各地政府文化项目,与各领域杰出品牌和跨文化创作者携手呈现多元形态的艺术项目。UCCA Lab通过深入合作在不同的社区、城市、国家发声,将当代文化与艺术的魅力传递给更广泛人群的同时,持续探索城市在地性实践,不断拓展艺术项目边界。

关于ARCHIEE事务所

ARCHIEE事务所由建筑师沈若凡先生与木下祐輔先生合作于2010年在巴黎创办,业务遍布欧洲与亚洲各国。ARCHIEE中国事务所以生产非建筑项目为主,致力将建筑学的逻辑思考方式作为各类学科的交叉点,探索、发现并了解不同行业领域,用建筑的呈现方式表达社会、空间、功能与人的关系。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享