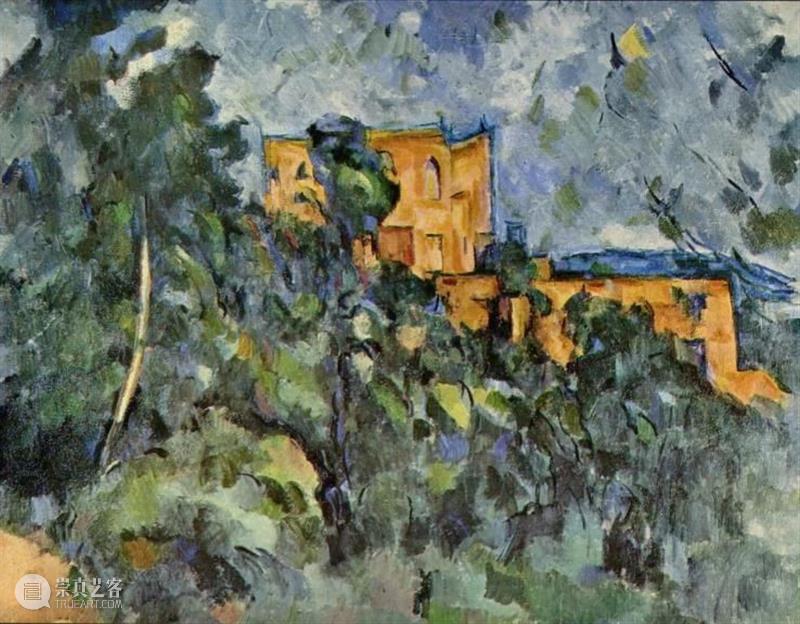

原文载于《新美术》2024年第5期 塞尚,《黑色城堡》,(Le Chateau Noir),1903-1904

塞尚,《黑色城堡》,(Le Chateau Noir),1903-1904塞尚的当代哲学冒险之旅

路易·马兰

刘子琦译

“如果你能洞悉内在的我,即我这个人的内心,你便不会因我而生气。你未曾了解我所经历的苦难,我无法自控,仿佛只是个虚无的存在。而那个自称哲学家,企图摧毁我,使我堕落的人,难道不就是你吗?......我仿佛已经死去。”

——1895年4月30日,塞尚致约阿希姆·加斯奎特[1]“围绕塞尚展开的话语是以何种方式揭示了其绘画作品,又在何种程度上遮蔽了它?”

虽然我并未明确自己在撰写有关科学和艺术领域的论文,但本文我所讨论的问题却属于该领域范畴。因此,我将通过三段评价[remarques]和两段引文[citations]来界定该领域的讨论范围。第一个评价:就其普遍性而言,我所探讨的是绘画作品[?uvre peinte]与话语[discours]之间的关系问题,即绘画作品如何唤起和呼应某种话语,这种唤起行为既是一种挑战,也是一种呼吁,犹如一种诘问[interpellation]或质询[interrogation],在这里,某个话语所引发的对绘画的召唤[convocation],可以视为对绘画本身的解释、论证和证明的指令,甚至是作为该话语本身在绘画中存在的有力证据。在这个领域,我将致力于探索塞尚绘画的双重反向运动。他的作品既是对哲学思辨的绘画式质询[interrogation picturale],也是绘画本身所蕴含的哲学话语的呼唤。即便并非为了解答哲学难题,也至少是对这些问题及其提出方式的一种回应。接着,我想要谈谈第二个评价:从话语的角度来看,这个问题将涉及哲学话语中的问题,即一种以问询[interrogation][2]为出发点的话语立场。这是一个关于真理的话语,这个立场的基本主张正是问题本身:不是简单的“我知道”或“我不知道”,而是要问“我知道什么”,正如蒙田的这句座右铭在此出现并非偶然。在哲学的论述中,如何在不将问询转化为一种立场的情况下,保持自身的问询行为?或许,通过这一方面,我们可以找到哲学话语对于绘画召唤的意义,并作为对其质疑的批判性和决定性的一场实验。第三个评价是关于“我知道什么”的问题。哲学与哲学真理的问题,首先引出了一个重要思考:我们真的知道自己所知道的吗?哲学家康德(据说塞尚读过他)曾向学者们提出这一关键问题:“虽然我并不认为您无所不知,但您所知道的,是否是您真正领略了所知的真理吗?从哲学、数学、物理学到光学、社会学、心理学或历史学等,您欠我这些关于科学的真理……我会告诉您。”对于这个问题,我们需要补充说明,哲学家也会对自己提出同样的关键问题:“我真正知道自己所知晓的一切吗?”哲学家面对科学家和自我的时候,可以制定自己的全部任务:或许是一个无法兑现的承诺,或者一份难以承受的责任,但我欠您哲学上的真理,我会告诉您。[3]“我知道什么?”不仅仅是质询“我是否真正知道自己所知晓的一切?”的问题,更是探究“我是谁,我问自己所知的是什么?”的深刻内涵。这也是反思运动在问题中的体现。因此,问题成为了哲学话语的空间、地点、环境和立场的综合体现。那么,我们所要做的就是将这一命题反过来去理解一幅画,从中领悟塞尚的绘画之道,他是如何以独特的视角提出了哲学中的空间、地点和环境问题?又是如何通过绘画中的光和色彩等元素引发关于哲学真理的思考?就像人们反复提到的那样,如果我们想深入了解塞尚如何将普罗旺斯的土地、空气、光线和自然融入他的画作中,那么我们必须与这位伟大的画家和他所处的时代——现代性时代——的哲学家们互相探讨,画家向哲学家提出了一个问题:逻辑(哲学逻各斯)[logique (logos philosophique)]是如何与感性空间融为一体的?哲学家也向画家提出了同样的问题。为此,我引用了两段话,第一段出自塞尚去世前一个月写的一封信:“我相信我们的所见所感是符合逻辑发展的,即使这意味着要担心之后的技法问题。技法对我们来说,只是让公众感觉到我们所感觉的东西,并让他们接受我们的一些手段”。[4]第二段话来自胡塞尔的《经验与判断》[Expérience et jugement],该书是一篇于1939年发表的遗著。该书的初稿与画家塞尚的作品处于同一时代:“逻辑活动的判断基于某种纯粹观察的兴趣在物体这个最终基底上的充分发展。因此,在前谓词领域中首先被追踪的就是知觉兴趣这种前后一贯的影响作用”。[5]胡塞尔针对他所谓的“逻辑性”[logique]的基本“感性”[l'aisthèsis](感性、感觉)进行了补充,“我们将假定一个主体,它只采取纯粹的观察态度,并不会受到周围世界的存在物的刺激,而由此进行任何实践活动”[6]。因此,绘画与哲学之间的真理问题相互交织在一起,在这个领域中,画家和哲学家都在探究理论与逻辑[théorie et logique]、凝视与主体[sujet et regard]、视线[?il]、自然与客体 [objet et nature]等方面。我想探讨的正是这一交汇点。我们不得不重新审视塞尚的名言:“‘谈论’[parler]绘画的意义何在?既然绘画已经可见[?a se voit],为何还要谈论它?”然而,需要指出的是,绘画所拥有的独特地位——缄默与展现自我并存,从未阻止那些推崇它的人对其进行探讨:这缄默如同可见光领域中的暗黑辐射,它在那里进行自我展示,但却反而激发了人们发表言论、保持缄默或深入探讨的冲动。[7]在这里,存在着两种主要的“意义”[sens]模式的对立,它们就像不及物动词和及物动词sur.... de.... autour.....,如同距离性[distance] 和即时性[immédiateté]二者之间的对立关系一样。作为话语的中介,通过注视[voir]、观看[regarder]、沉思[contempler]这些语言符号的作用,在一定程度上拉开了眼睛与物体之间的距离。正是在这个给予[donation]过程中,我们第一次看到了这一绘画对象,并对其进行了详尽的阐述。[8]这种由符号所产生的距离,哲学话语将其纳入探讨真理问题的领域:何谓描绘一幅绘画的恰当、真实、无误的距离?(例如,围绕在绘画周围的...绘画之中的...绘画的...)。只有在这段距离的尽头或在此段距离之内,绘画的真理才会显露,真理之于绘画,或者绘画之于真理,这将使我们有机会揭示画作的真理,那么,我们能够陈述[dire]绘画吗?这样,通过话语和在话语中拉开距离的方式,我们从语言符号的不透明中介[opaque médiation]转向了凝视的透明直接性[transparente immédiateté]:从一个真理到另一个真理,我们跨越了真理的鸿沟。这种距离和间隔必须被理解为一种间距[intervalle],它将空间、语言、观看方式和谈论方式、本有和外观等多个异构结构之间的边界清晰地区分开来。在哲学和绘画领域中,帕斯卡尔和塞尚成为了两位标杆人物:帕斯卡尔虽然是一位哲学家,我们也可能并不完全相信他对绘画的理解,但他是一位伟大的几何学家,深谙空间之理;而塞尚作为一位画家,尽管我们可能认为他不太懂哲学,但他是一位伟大的画家,深刻领悟了真理之所在。“多样性是如此之广,以至于每一个细微的声音,每一次行走、咳嗽、擤鼻涕、打喷嚏,都能够清晰地分辨出来。我们能够通过果实来分辨葡萄,在这其中更是能够分辨出麝香葡萄、孔德鲁葡萄以及德札尔格葡萄,甚至还有嫁接品种。但是这难道就是全部了吗?曾经有结出过两串完全相同的葡萄吗?一串葡萄里有两颗完全相同的葡萄粒吗?这些问题一直困扰着我们。我们从未以完全相同的方式来评判同一件事情,也无法在创作自己的作品时来评判自己的作品。如果你在完成创作后立即审视自己的作品,你依然会充分认识到这一点。但是,如果时间过去了太久,我们就无法再次进入其中。就像远观和近观的画作一样,只有那个不可分割的点才是真正的位置。其他点都离得太近、太远、太高或太低。在绘画艺术中,通过透视就可以确定位置,但是在真实世界中,谁能确定它的位置呢?我们需要像画家一样,离开它,保持一段距离,但不要离得太远。那么,应该离多远呢?您可以猜猜看”[9]。现在轮到了作为画家的塞尚进行回应:“最后,我要告诉你们,作为画家,我在大自然面前变得越来越清醒,但对我来说,要将我的感觉表现出来总是非常困难。我没法表现我的感官所达到那种强烈的程度,我使用的色彩也不像大自然那样绚丽丰富。在河边一带,可以描绘的主题数不胜数,可以从不同角度去观察同一主题,都能够激发我非常强烈的创作兴趣,我只需要将身体时而向右倾,时而靠左斜,就能看到丰富多样的创作内容,我想我可以几个月都不用挪地方”[10]。 塞尚,《工作中的画家》(Un peintre au travail),1874-1875

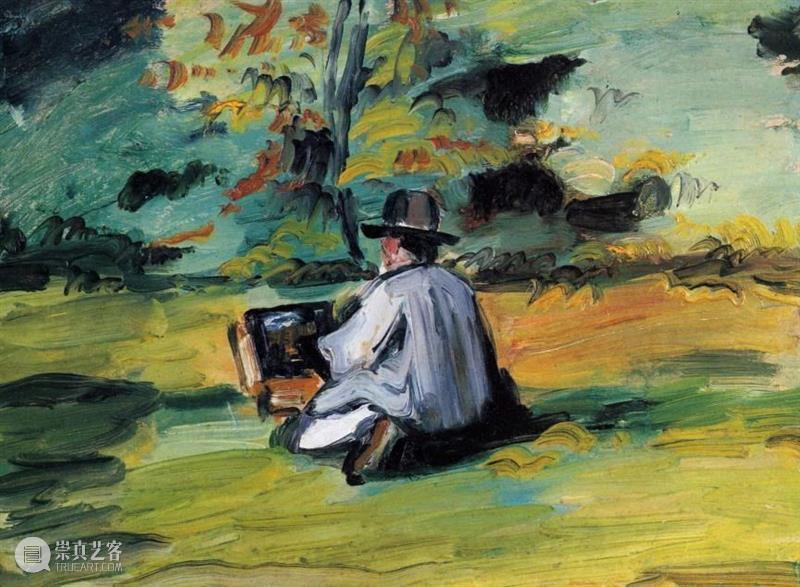

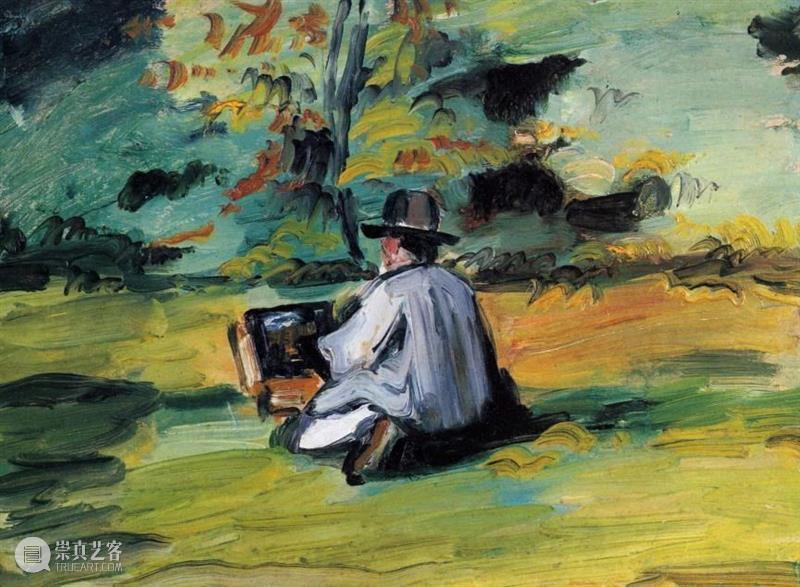

塞尚,《工作中的画家》(Un peintre au travail),1874-1875

他又说道:“无论我们在面对大自然的时候表现出怎样的性情或能力,需要更进一步的是:描绘我们所看到的画面,忘掉以前在我们面前出现的一切...... 我欠您绘画的真理,以后再告诉您... 跟您握手致意,祝你好运。视觉通过习作在我们身上获得了进步,我们就学会了怎样去观察”[11]。因此,这个问题一方面涉及到哲学领域中关于距离[espace]的空间性探讨,即从画家的角度出发,向哲学家提出一个问题:“我必须像画家那样,离开我的作品,去寻找真理的所在。但是,这个距离不能太远,那应该有多远呢?猜猜看。”另一方面,这个问题也涉及到绘画领域中关于陈述[déclaration]的空间性探讨。然而,矛盾的是,作为(塞尚)即将开展的论述,这既是一种(不可印证)的承诺,也是一种(无法承担)的责任:因此,这成为了一种逐步展开式的距离,即图像的空间距离。但自相矛盾之处又在于,在如此丰富的多样性存在下,它又作为一种中介[immédiation]使画家固定在同一个地方,但并非在同一点上。因此,当画家谈论他们的作品时,他们往往更倾向于谈论他们的“作画”[peindre],而非只是简单地谈论他们的画作,从而强调他们对于观看方式以及在绘画中“实现”[réaliser]这种观看方式的做法,正如塞尚所言,画家会谈论他们通过“观看”[voir]所看到的东西和通过“作画”[peindre]所创造的东西,其实是为了表明真理是一种承诺与责任。作为一位画家,塞尚可以谈论他的作品周围的一切,他的作品上的各种细节,但他在绘画中谈论真理时,就需要以哲学家的方式说出这些话语。这需要在问题与问题的相关元素之间保持一定的距离,用哲学家们的语言来进行表达。自1905年至1978年,无论是德里达与达弥施之间的交锋,还是塞尚与埃米尔·贝尔纳之间的对话,都聚焦在塞尚的文字、话语、真理与绘画,以及他的绘画所蕴含的真理之间的关系之上。这种在符号学和绘画哲学领域之间的探索,仿佛重现了1660年至1905年间,帕斯卡尔与塞尚之间的巨大间距。[12]我们应当通过塞尚的绘画,再次追寻哲学中的真理。在绘画中,画家并非承诺描绘[peindre]真理,而是陈述[dire]真理。然而,这种表达方式却引发了对哲学中的真理的质疑,通过画家的绘画、观看方式以及在画作中实现其所见,并向哲学发起质疑和挑战,从而揭示其真理。毋庸置疑,一旦一位画家开口讲话,那股质疑之风便会暂时停滞在语言与绘画、文字与图形之间。他所说的“我将为您揭示绘画中的真理”,便会从“揭示绘画中的真理”到“揭示绘画中的真理的形象”之间悄然转换。“我欠您的绘画真理,我将在画中告诉您”这样的言辞,不仅能够通过画家的话语表达,也会以绘画的形式呈现,还能够以哲学家的角度,以话语[discours]、逻各斯[logos]和逻辑[logique]的形式,无声地运作在绘画空间之中。这让我们得以深入探讨帕斯卡尔和塞尚对于哲学与绘画之间距离的看法,同时也拉开了“叙述”[dire]与“观看”[voir]之间的距离。作为一种写所言,画所见的方式:这种方式旨在实现瞬间的距离感,但同时也是相互对立的。现代画家通过话语与绘画之间的另一种方式,对两者提出质疑。即通过绘画中的透视来质疑哲学中的真理,以及画家与绘画之间的正确距离,正如帕斯卡尔所言,绘画中的真理,就像德里达通过海德格尔一样,揭示了艺术作品的起源和呈现或再现的深渊。[13]因此,我将以“绘画与真理问题”为主题,是为了更为谦逊地探究话语与绘画之间的交织,尝试倾听塞尚对于绘画真理的阐述。这是一个需要在视觉与思考、观察与理论之间认真研读的问题,既是绘画哲学的话语,也是话语中的“绘画”[picturale]形象。通过分析塞尚晚年的几封信,我们可以发现,“正如劳伦斯·戈温[Lawrence Gowing]所言,塞尚的书信和对话充满了他内心对阐发和解释的强烈渴望,以及对理论和理论地位的关注”[14]。基于这样的理解、阐释及关注,我将深入探讨塞尚先生在1904年5月26日致埃米尔·贝尔纳的信中所表达的言论:“空谈艺术,几乎毫无用处”。其中“几乎”[presque]一词仿佛在无用的、无意义的边缘上徘徊,将绘画的沉默与话语的喋喋不休巧妙地融合在一起。画家对此进行了对比,将这两个领域迅速融合成一个充满干扰和动荡的狭窄空间,并在绘画与语言之间形成了一个分界面,通过可渗透的、充满活性的隔膜,语言和具象之间进行了变形行为。[15]“我基本赞同(关于我的绘画)您将要提出的想法。但我始终认为:画家必须全身心地投入到对大自然的描绘之中,并努力创作出具有教育意义的绘画作品。空谈艺术几乎毫无用处... 作家用抽象的方式表达自我,而画家则通过绘画和色彩将自己的感觉和认知具象化[concrète]。面对自然,无论人们多么细致,真诚,顺从都不为过,但我们或多或少都会掌握自己的模式,最重要的是掌握自己的表达方式。穿透眼前的一切,尽可能地坚持不懈且合乎逻辑地表达自我”[16]。因此,我们有必要对语言和绘画的分界面进行深入探讨,因为它是塞尚和现代绘画哲学家们所占据的重要位置。这个位置既体现了塞尚对埃米尔·贝尔纳的适度认可——“我基本赞同你对我的绘画的想法”,又彰显了对艺术进行普遍性讨论的虚无——“空谈艺术几乎毫无用处”。第一,艺术家若欲全身心地描绘自然之美,并通过其创作传达教育意义,则只有以自身独特的绘画方式呈现出自然话语,方能达到目的。换言之,只有通过图像的方式,将自然之“母语”[maternelle]、基质[matrice]或模型[modèle]传达给观者。然而,画家并非这种语言的掌控者,其绘画术语对自然语言的“译解”[traduit]并不尽善尽美。因为自然语言对画家而言,既不直接又不透明,即便画家接收到自然语言的回响,并将其表达出来,亦不擅长使其被倾听,被理解,更难以引导观众的视线(画家乃其绘画的首位观众)至沉思与理论的角度。因此,真正描绘真理的绘画、或在绘画中表达真理,实属不易。绘画是一项繁琐且劳心劳力的工作,不断制造挑战,又需费尽心思去克服。[17]此等过程永无止境,绘画并非谈论艺术,更像是进行文学写作。第二,在于符号学上的对比:一方面,作家运用抽象的方式来表达内心情感;另一方面,画家则通过素描与色彩,将自己的情感和知觉转化成具象的画面。尽管“作家”[littérateur]一词在这里带有一定的贬义,因为它是对那些通过抽象表达抽象的人的称呼,但我们可以将其更广泛地理解为:作家运用文字符号,表达自己的情感和思想,他巧妙地运用词语遣词造句,阐述自己的观点,在作家的言语表达中,各种元素虽然象征着事物,但并不直接呈现事物。相比之下,画家则更为具体......值得一提的是,塞尚在这里引用了一个非常专业的哲学术语,引用利特雷[Littré]的话说,这是一个“表达主体所认为的一种品质的术语,例如红纸[un papier rouge],而不是表达与主体无关的一种品质的抽象术语,例如红色[rougeur]”[18]。作家通过文字的抽象表达,具体地呈现出事物的品质,即用“抽象”[abstraits]来表达“具体”[concrets],用“纸的红色”[la rougeur du papier]来表达红纸[le papier rouge]。画家通过绘画和色彩将内心的感觉和认知进行“具体化”[concrète]。这些感觉和认知是是实在在的,但如何将其“呈现”[rendre]在画布之上,如同在感知物体时一样具体,这就需要运用素描和色彩的抽象概念来实现。线条和色彩就如同画家的抽象物,如同文字或言述作为作家的抽象物一样。第三,语言和绘画两个领域之间的分界面,即(上文所述的)可渗透的隔膜[la membrane osmotique]:想要绝对细致、真诚、顺从于自然,用绘画术语来说,假如需要绝对顺应自然的“母语”,则就需要画家们将自己的视线深入到眼前的一切之中,以一种既主动又被动、接收物体的眼睛与向前穿透的凝视之间的矛盾为标志,画家所描述的话语才能发生变形。[19]画家只有掌握了其绘画对象,首要之务是掌握表达感觉的手段,诸如素描、色彩等抽象概念,方能顺应自然。至此产生了一个关键性的问题:如何使素描和色彩更加具体化,从而与画家的感觉和知觉相契合?具体地说,如何确保现实世界中的红苹果(通过眼睛所感受到的、感知到的、观察结束时的红苹果),不仅是通过对苹果的线条所限定的空间进行局部填充而染成的红色,而且还是真正的现实世界中的红苹果在画作中得到了真实再现? 塞尚,《七个苹果的静物》(Nature morte aux sept pommes),1877-1878

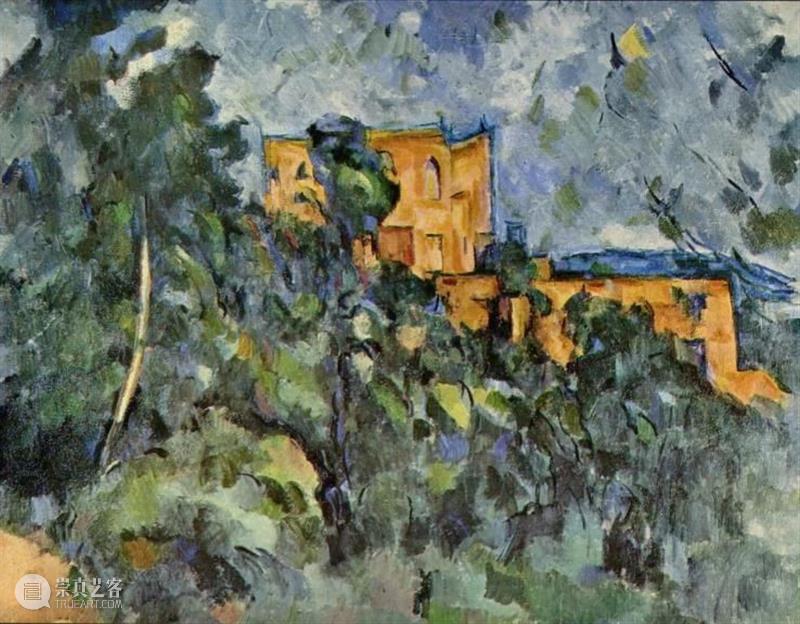

塞尚,《七个苹果的静物》(Nature morte aux sept pommes),1877-1878

在绘画的世界里,真理似乎就蕴藏于其中。然而,文字却能够比图像更加迅速、容易地在画布上表达出来。画家只有通过坚持尽可能地表达出逻辑合理的想法,才能够通过抽象的素描和色彩,将自己的感受具体化。具体并非是杂乱无章的感官印象,也不代表着毫无章法的多样性意义。相反,它蕴含着一个特定的逻辑,为了构成自身,绘画的专用术语将在支撑物上生成一种极其严密的逻辑。这种逻辑所蕴含的象征性具体品质,在现实中也能够尽可能严格地遵循。[20]因此,借助自然的矩阵语言,无论是视网膜所捕捉到的“光学”[optique]色彩,还是透过观看知晓万物的姿态,都会在语言与绘画之间的这个分界面上发生着奇妙的变形。这个界面既是支撑物,也是绘画的表面,同时也是画布和绘画本身。而这种变形的过程,则是以绘画所表达的象征性[symbolique]和指涉性[référentiel]编码、连贯的色彩感知系统,以及绘画术语的逻辑(引用塞尚的术语)为载体进行一一呈现。在画家的哲学论述中,我们可以看到双重变形[métamorphose]的痕迹。这种变形既包括主动观察,又包括被动注视;同时,画家还运用了敏感、自然、近乎生理学的姿态,以及严谨的绘画逻辑。这些并非我是过度解读,只需要指出画家哲学论述中的共鸣部分,这些论述由画家的自传式描述[descriptions autobiographiques]、训诫[injonctions]、实践指导[instructions pratiques]和理论片段[fragments théoriques]奇特地混合而成。正如1904 年 5 月的一封信中有这样一段话:“我的工作进展得很慢,大自然给我的感觉非常复杂:我要取得的进步是无止境的。你必须非常清楚地观察你的模特,非常准确地感受它”[21]。大自然巧妙地创造了一种特定的绘画语言,将自身作为这种语言的母体。尽管这种语言可以勉强“理解”[intelligible],但这种“意中之意”的给予并非自发产生的无意义符号,也不是天马行空的创意表达。相反,它遵循着某种有序的体系,并以某种连贯的表达方式呈现。在现代性[modernité]被提出的同一时期,胡塞尔用“一个可把握的基底的原初信念[proto-doxa]”的概念,对这种感性和意义的给予进行了艰难的哲学表达,他明确指出,“在原初信念中被预设的自然物体(本人倾向于视为塞尚意义上近似的自然),对于所有后续的规定而言,无论是认知层面的规定,还是价值层面与实践层面的规定,均构成了最终的基底”[22]。塞尚接着说:“你仍然必须以独特的方式有力地表达自己。鉴赏力[go?t ]是最好的评判员。它十分罕见”[23]。在这些话语中,我们能够感受到普桑的心声:“你需要……洞察无处不在;这便是绘画的精髓所在。若将大量的理论与实践相结合,进行准确的判断便会变得异常复杂。不仅我们的感性需要进行判断,理性也需要做出明智的抉择”[24]。塞尚由此得出结论:“艺术家必须警惕文人气[l'esprit littérateur],因为这常常会使画家偏离他真正的道路,即对自然的具体研究,从而在不切实际的臆想和无边无际的思辨中迷失太久。卢浮宫是一本值得参考的工具书,但它只能起到中介作用。真正值得深入研究的是大自然图景的多样性”[25]。卢浮宫,一座非凡之地,收藏着无数大师之作,供世人观览。它犹如一本书,然而它并非终极目标,亦非完美典范。它是解密自然语言的媒介,帮助我们解读那些画家未曾完全领悟的自然之美。正如帕斯卡尔所言:“多样性是如此之广阔……”博物馆便是阅读自然这本巨著所不可或缺的一本工具书,它在丰富多样的画作中揭示出真理的光芒。[1]Paul Cézanne, Correspondance, recueilli, annoté et préface par John Rewald, Paris, Grasset 1978, 之后引用为Correspondance[书信集]:(新修增订版)。

[2]“interrogation”一词可译为“讯问”“问询”“诘难”等,常被用作来讨论哲学中的“起点问题”及其问题域的向度。例如米歇尔·梅耶所说的“问题学哲学”中的“叩问”;梅洛—庞蒂提出的“哲学诘难[philosophical interrogation]等,本文将其译为“问询”。——中译者注

[3]Correspondance à E. Bernard, 23 oct. 1905, p. 314-315. 关于塞尚的这句名言,请参见 Hubert Damisch, “Huit thèses pour (ou contre ?) une sémiologie de la peinture”, in Macula, 2, 1977 et l’analyse de Jacques Derrida, La Vérité en peinture, Paris, Flammarion, 1978, pp. 6-14.

[4]Correspondance, à E. Bernard. 21 sept. 1905, pp. 326-327.

[5]E. Husserl, Expérience et jugement, trad. fse D. Souche, Paris. P.U.F., 1970, p. 75. 中译文参:[德]胡塞尔:《经验与判断》,邓晓芒、张廷国译,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第83,85页。

[6]E. Husserl, Expérience et jugement, p. 77. 中译文同上。

[7]Jean Mouton, Du silence ou mutisme en peinture, Paris. Desclée de Brouwer, 1959, p. 136.

[8]参见J.F. Lyotard, Discours-Figure, Paris, Klincksieck, 1971, 全书多处论及,尤其是在53页及其后页。

[9]Pascal, Pensées, 983 Lafuma -114 Brunschwieg. 58-381.

[10]Correspondance, à son fils, 8 sept, 1906, p. 324.

[11]Correspondance, à E. Bernard, 23 oct. 1905, p. 314-315.

[12]Cf. J. Derrida, op. cit. p. 6-7.

[13]J. Derrida, op. cit. p. 291 et sq.

[14]Lawrence Gowing, “Cézanne. La logique des sensations organistes”, trad. fse in Macula. 3/4, 1978, p. 85.

[15]关于这些概念,参见近期F. Dagognet, Faces, surfaces, interfaces, Paris, Vrin, 1982; 另见G. Deleuze, Logique du sens, Paris, Minuit, 1972。

[16]Correspondance, à E. Bernard, 26 mai 1904, p. 302-303.

[17]参见G. Lascault, “ La parole de Cézanne” , 在该研讨会第三章中的发言。

[18]Littré, Dictionnaire, 在concréter词条下, Littré 引用了Clavel, La philosophie positive, 1872, p. 93 中的一句话作为示例。这句话对于理解塞尚“哲学”语言的形成具有重要意义,尽管塞尚的“思想”与“实证主义”的术语相矛盾。

[19]参见Jean Paris, Miroirs, sommeil, soleil, espaces, Galilée Paris, 1973, p. 167-169;亦可参见里尔克关于画家的评论:“我认为这两个过程——吸收的凝视[le regard qui assimile]和占有[l’appropriation],对所吸收之物的个人使用[l’utilisation personnelle],在他内心中彼此冲突,因为他对此有所意识。”

[20]Cf. Lawrence Gowing, “ art. cit. ” passim.

[21]Correspondance, à E. Bernard. 12 mai 1904, p. 301.

[22]E. Husserl, op. cit. p. 76. 中译文参:[德]胡塞尔:《经验与判断》,邓晓芒、张廷国译,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第77页。

[24]Correspondance, à E. Bernard, 12 mai 1904, р. 302.

[25]Poussin, Correspondance, ed. Ch. Jouanny. société de l’art fran?ais, archives, t. V. lettre du 24 nov. 1647, p. 372.

[26]Correspondance, à E. Bernard, 12 mai 1904, р. 302.

译者简介:刘子琦,上海师范大学哲学系美学专业博士研究生,研究方向主要为西方美学、符号学研究、法国艺术史及艺术批评,现在法国社会科学高等研究院(EHESS)艺术与语言研究所进行博士研究生联合培养。

塞尚,《黑色城堡》,(Le Chateau Noir),1903-1904

塞尚,《黑色城堡》,(Le Chateau Noir),1903-1904 塞尚,《工作中的画家》(Un peintre au travail),1874-1875

塞尚,《工作中的画家》(Un peintre au travail),1874-1875 塞尚,《七个苹果的静物》(Nature morte aux sept pommes),1877-1878

塞尚,《七个苹果的静物》(Nature morte aux sept pommes),1877-1878

分享

分享