展评|artnet|闫冰:探访“启示性现实”

![]() {{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

{{newsData.publisher_name}}

{{newsData.update_time}}

浏览:{{newsData.view_count}}

来源 | {{newsData.source}} 作者 | {{newsData.author}}

转自公众号:artnet资讯

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4NTkwMjYyNw==&mid=2247599754&idx=2&sn=e3b6d6ed6e1931861bab1d72b8738337

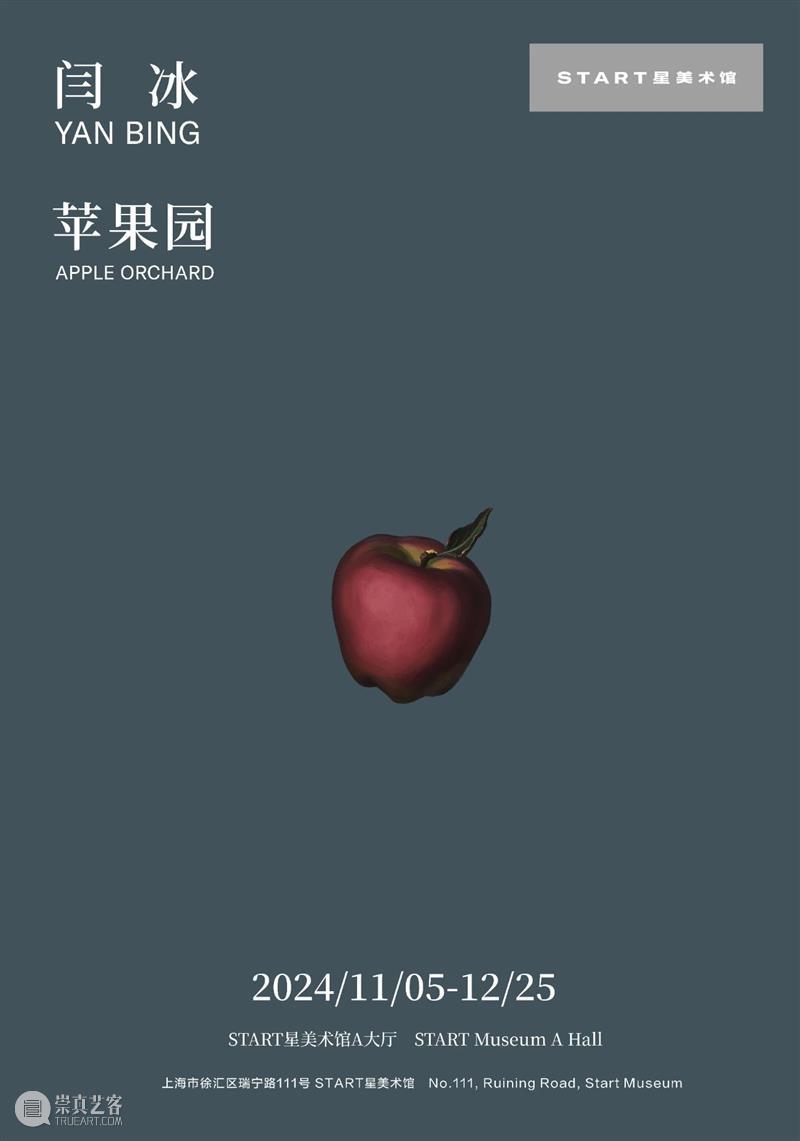

闫冰星美术馆个展“苹果园”将延期至2025年01月01日。

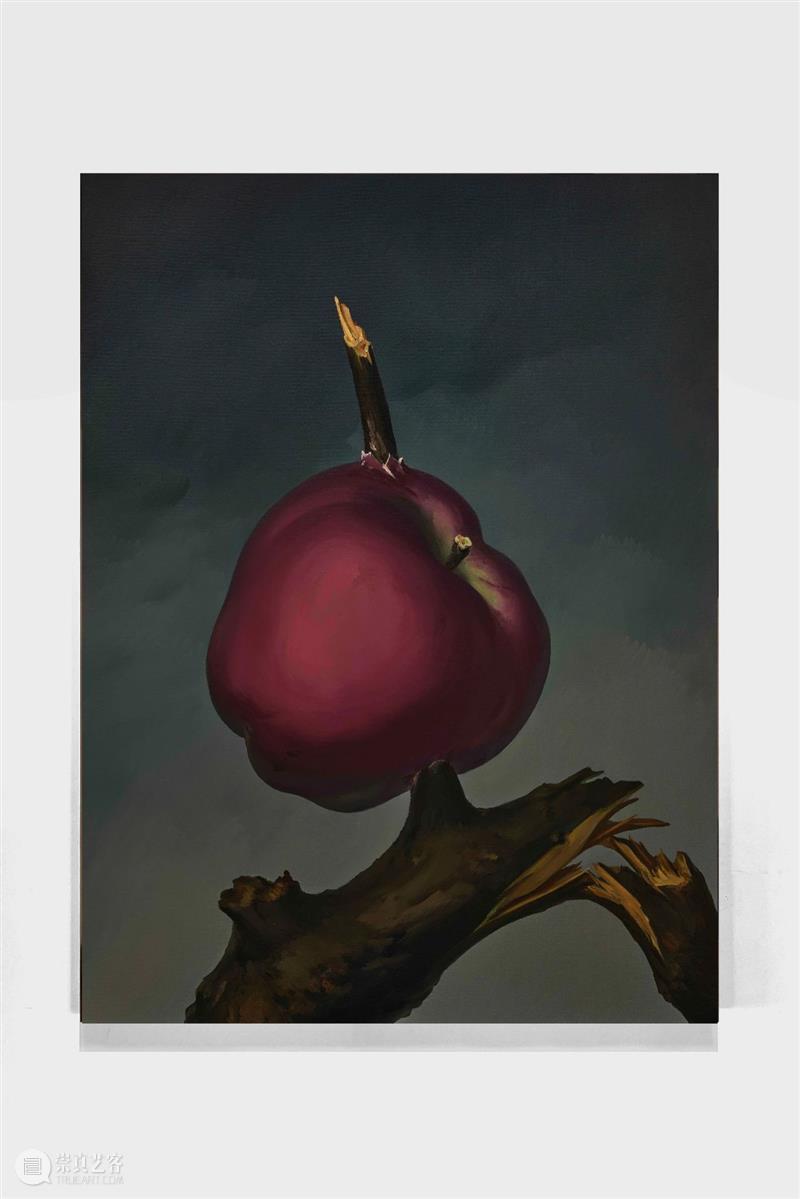

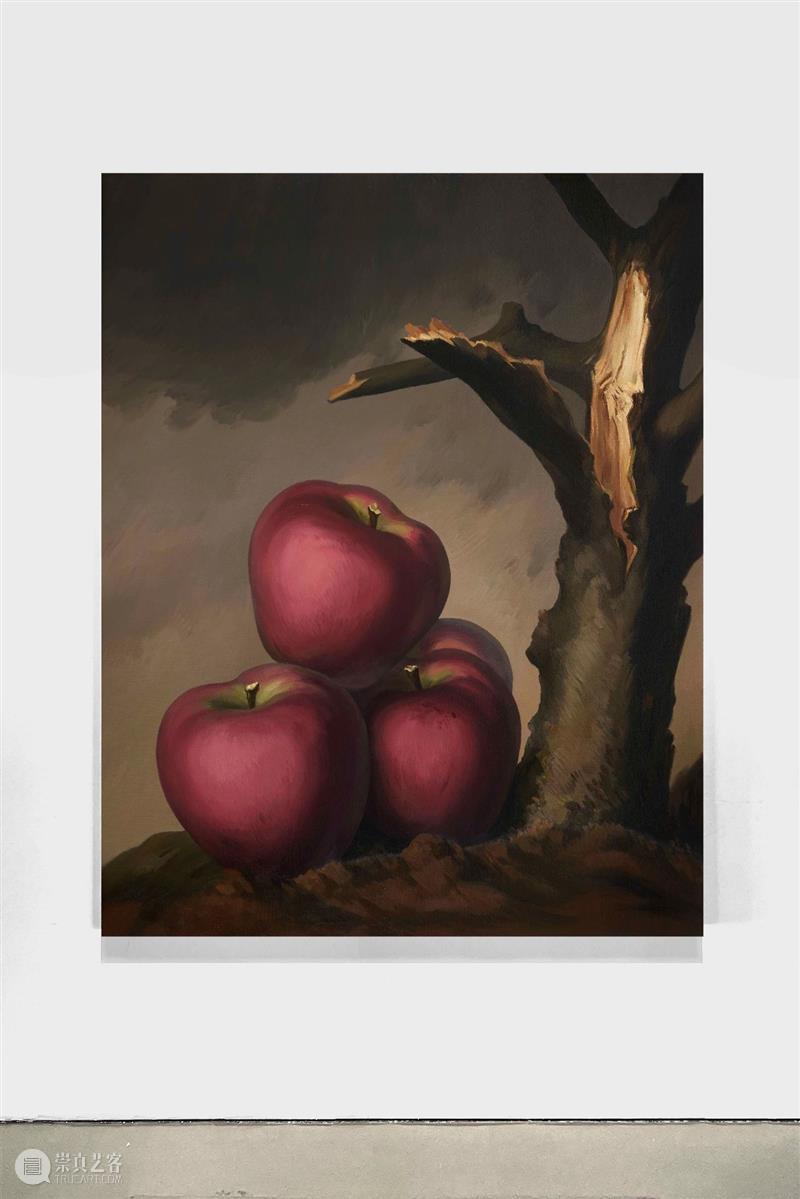

闫冰,《苹果(自由)》,2024,布面油画,200x150cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(自由)》,2024,布面油画,200x150cm,图片由艺术家与星美术馆提供

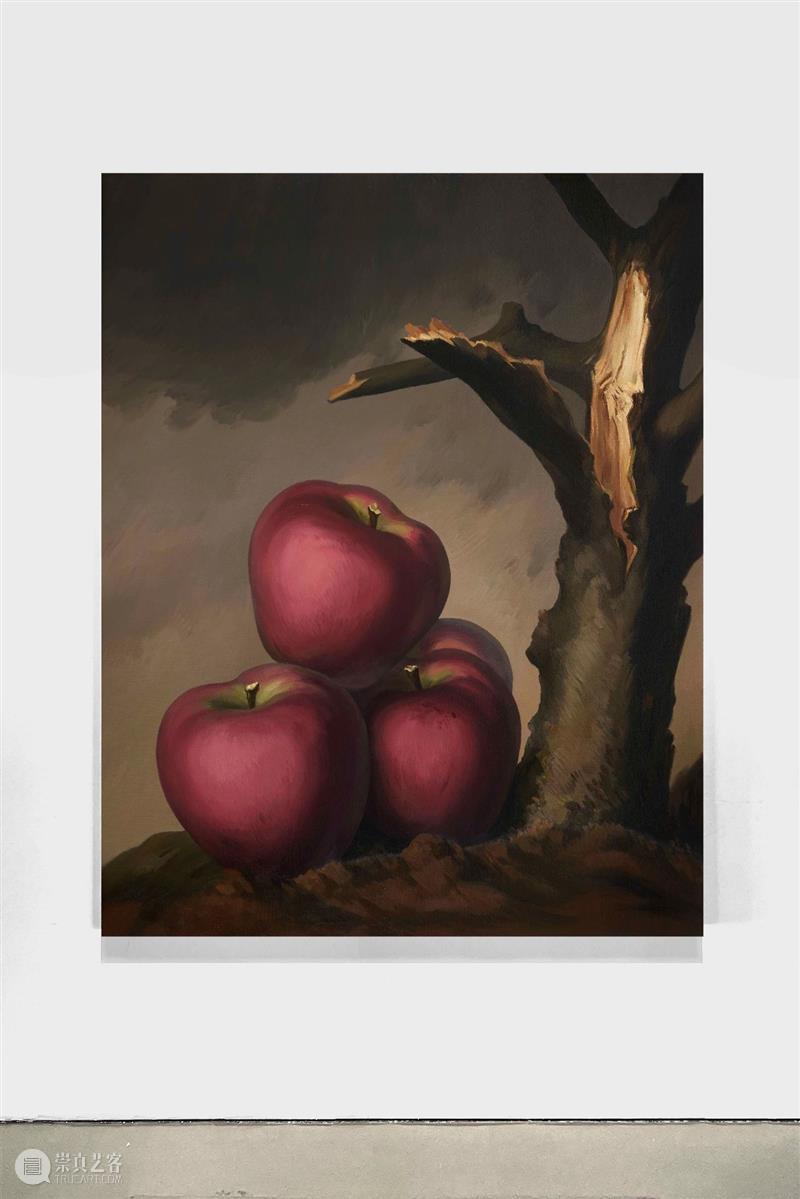

苹 果是闫冰近年反复描绘的意象。一幅幅以苹果为主角的画作遍布于START星美术馆的展示空间,这里成为了一座“苹果园”。在他的记忆中,苹果园是其成长的原点。通过创作,他反复感知着自身与原点的距离。那些劳作的细节、人间的悲喜在回忆的时空内浮现。言语的叙事与非语言的图像共同唤起朴实的情愫。苹果犹如镜像,照见了心灵深处的密藏。它已在艺术家的意识里酝酿多时,勾连着个体生命的历史。此刻,闫冰已准备好去回应它了,他让我们看到画布庄重地承托起苹果的形象。相较更早的画作,主体不再是不规则的形状,苹果的形态对称有秩,诠释着自然界的造物法则。 闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供然而,这些苹果的形象并非来自客观内的实存。在闫冰的意图里,其所绘之物应当尽可能地远离文化语义的干扰,而符合精神维度内苹果的理念模样。它们或静置于土地之上,或悬浮空中,化为彰显启示的图像。题为“苹果园”的文本先于展出的这些画作而存在。四年前,迫近不惑之年的闫冰感慨时光的流逝,他想要回看前半生走过的路,于是断断续续写下一些文字。《苹果园》是其中相对完整的一部。以第一人称的叙述角度,“我”展开了一系列的情节。苹果园是他幼年记忆的发生地,也是生命力萌动的原始场景。在其中,人们进行着密集的劳作。他笔下的劳作细节令劳动的形象跃然纸上。从种植、照料到采摘,文字组织起完整的时间链条。不同类型的劳动对应着苹果不同阶段的生长周期。

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供然而,这些苹果的形象并非来自客观内的实存。在闫冰的意图里,其所绘之物应当尽可能地远离文化语义的干扰,而符合精神维度内苹果的理念模样。它们或静置于土地之上,或悬浮空中,化为彰显启示的图像。题为“苹果园”的文本先于展出的这些画作而存在。四年前,迫近不惑之年的闫冰感慨时光的流逝,他想要回看前半生走过的路,于是断断续续写下一些文字。《苹果园》是其中相对完整的一部。以第一人称的叙述角度,“我”展开了一系列的情节。苹果园是他幼年记忆的发生地,也是生命力萌动的原始场景。在其中,人们进行着密集的劳作。他笔下的劳作细节令劳动的形象跃然纸上。从种植、照料到采摘,文字组织起完整的时间链条。不同类型的劳动对应着苹果不同阶段的生长周期。

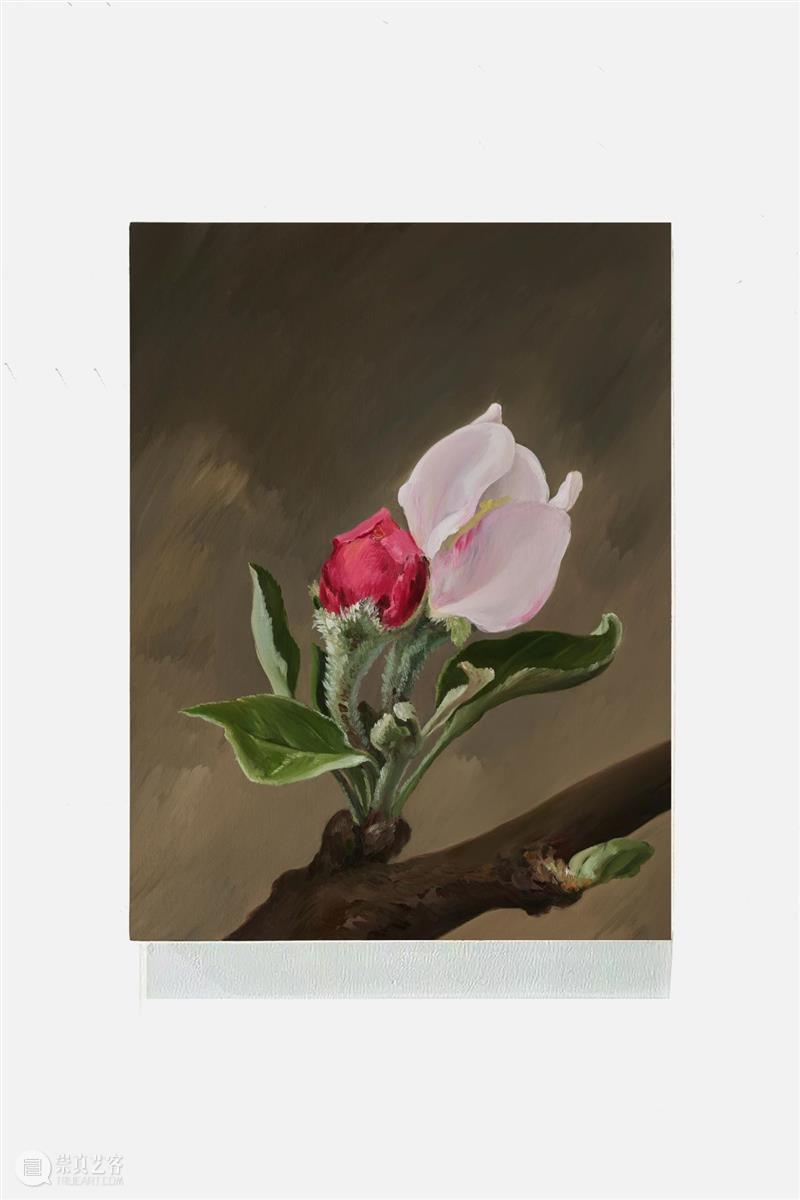

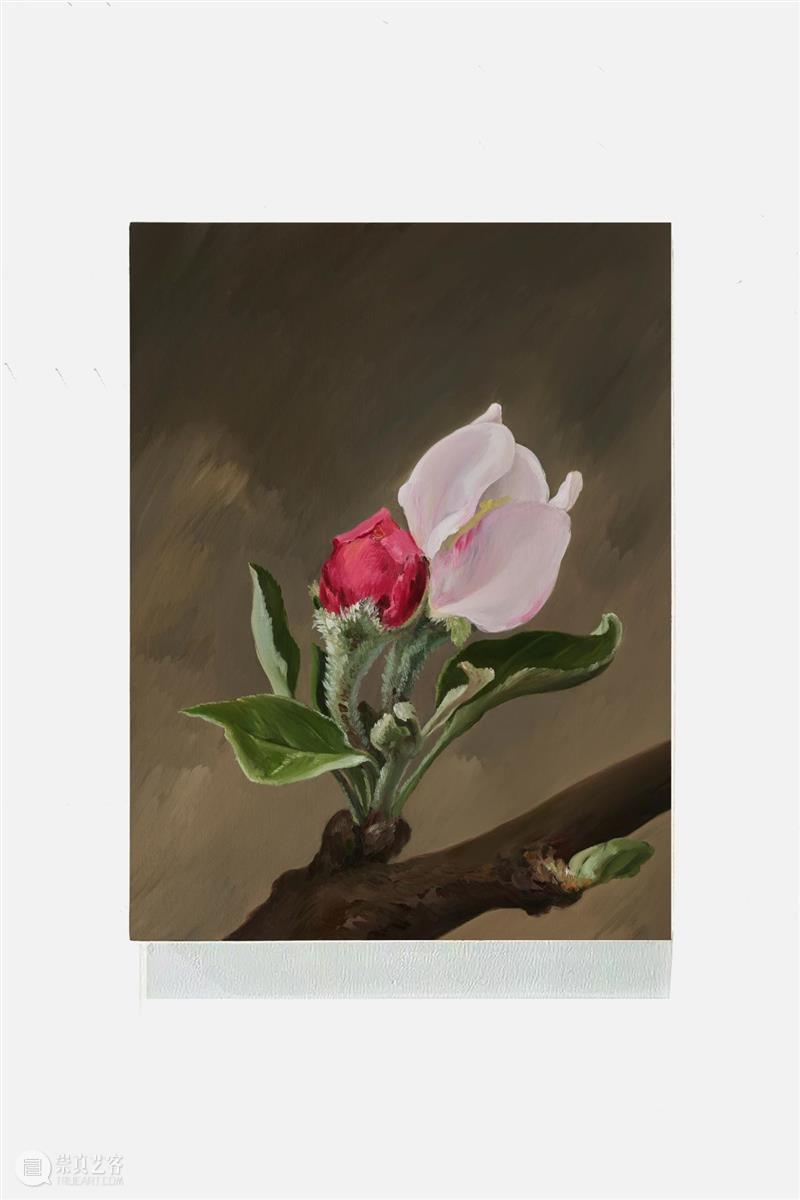

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供闫冰的字词犹如笔触,为读者描绘出四季更替的果园景象:春天来临,好奇的目光细致地打量着盛开的苹果花;高原的夏日,初果经受骄阳的暴晒,通体艳红的色泽热烈却安静;秋露落在果实的表面,湿润里显露出某种罕见的圣洁;丰收后,果园旋即入冬,呈现出萧索与寂寞。这些短暂的瞬间借助敏锐的文本,继而再通过深沉的画面转换为永恒。文本《苹果园》的记述并未遵循特定体裁的规范。其中既有自传式的语句,也有小说式的情节。闫冰是个善于讲故事的人。这故事在结构上完整且封闭,它不同于一堆零散的信息。后者是局部的、碎片化的。唯有聆听故事的时候,听者的注意力才走向深处。一词一句都考验着人的耐心,消除着内在于心灵的梗阻。渐渐地,讲述者与他的叙事融为一体,汇成独属于他的语气。另一面,听者自身的经历与所听到的故事也开始叠合。

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供闫冰的字词犹如笔触,为读者描绘出四季更替的果园景象:春天来临,好奇的目光细致地打量着盛开的苹果花;高原的夏日,初果经受骄阳的暴晒,通体艳红的色泽热烈却安静;秋露落在果实的表面,湿润里显露出某种罕见的圣洁;丰收后,果园旋即入冬,呈现出萧索与寂寞。这些短暂的瞬间借助敏锐的文本,继而再通过深沉的画面转换为永恒。文本《苹果园》的记述并未遵循特定体裁的规范。其中既有自传式的语句,也有小说式的情节。闫冰是个善于讲故事的人。这故事在结构上完整且封闭,它不同于一堆零散的信息。后者是局部的、碎片化的。唯有聆听故事的时候,听者的注意力才走向深处。一词一句都考验着人的耐心,消除着内在于心灵的梗阻。渐渐地,讲述者与他的叙事融为一体,汇成独属于他的语气。另一面,听者自身的经历与所听到的故事也开始叠合。 闫冰,《苹果花(惊雷)》,2024,布面油画,80x60cm。图片由艺术家与星美术馆提供记忆里的要素再度流动起来,但回忆的片段没有令闫冰陷入意识的迷宫。苹果树林里每条曲折小径及小径周边的每一处细节,他都记忆得无比清晰。那一条条黄泥小路在脑海里暗暗发光。沿着它,我们跟随着艺术家漫游了他记忆里的苹果园。而现实中,艺术家曾再三地“寻向所志”,那片苹果园早已去无影踪。与其说苹果园象征着那个尚且还能返回的故乡,不如说它好似神话里的伊甸园。它是原点,是乐园,是向往的桃花源。我们只能在意识层面不断地重访它,从而体悟生命的静谧与温存。在闫冰的画中,苹果首先是具体的,其自身可见的特性被充分地描摹出来。它们是如此饱满与光洁,有着蛇果般浓郁的红色。果皮似乎均匀地附着蜡质,圆润光滑。果实个体间的差异包括斑痕及色素沉积造成的不均匀都被刻意去除。最终所见的成熟果实,连同那些花朵、叶片和枝条,皆有着标本一样的质感。甚至当它们反复地出现时,会制造出类似植物科学画的错觉。

闫冰,《苹果花(惊雷)》,2024,布面油画,80x60cm。图片由艺术家与星美术馆提供记忆里的要素再度流动起来,但回忆的片段没有令闫冰陷入意识的迷宫。苹果树林里每条曲折小径及小径周边的每一处细节,他都记忆得无比清晰。那一条条黄泥小路在脑海里暗暗发光。沿着它,我们跟随着艺术家漫游了他记忆里的苹果园。而现实中,艺术家曾再三地“寻向所志”,那片苹果园早已去无影踪。与其说苹果园象征着那个尚且还能返回的故乡,不如说它好似神话里的伊甸园。它是原点,是乐园,是向往的桃花源。我们只能在意识层面不断地重访它,从而体悟生命的静谧与温存。在闫冰的画中,苹果首先是具体的,其自身可见的特性被充分地描摹出来。它们是如此饱满与光洁,有着蛇果般浓郁的红色。果皮似乎均匀地附着蜡质,圆润光滑。果实个体间的差异包括斑痕及色素沉积造成的不均匀都被刻意去除。最终所见的成熟果实,连同那些花朵、叶片和枝条,皆有着标本一样的质感。甚至当它们反复地出现时,会制造出类似植物科学画的错觉。 闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供作为一门基础科学,植物科学画是植物分类学的分支。它力求简洁明了地表述植株特征,客观真实地反映性状细节。不同于摄影式的影像采集,其内形象要经过科学思维的整理和诠释的加工。恰是在这一点上,这些苹果的图像与之相似。它们都不局限于特定的时间空间,也不聚焦于某个单一个体的独有特性。它们直观且规范地表达综合、整体的典型特征。日常的苹果形象经过缜密地提炼,纯化为苹果的理念图样——元(Meta)苹果。这关于苹果的苹果,蕴藏着从生到死的整个生命历程。从内心而出的苹果投射着艺术家的自我。在创造它的时候,闫冰忘却了其原本水果的属性。在物我两忘的境界里,苹果一如脸庞。对它的描绘,如同要画出古典风格的自我肖像。高原上强烈的紫外线照射出深邃的色泽,像极了那些常年劳作于此之人的肤色。在这里,苹果也是身体的隐喻,它的肌体异常健硕。闫冰没有看向外部去进行静物写生,他看向内在,将记忆和想象混合,延展出精神的图像。

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供作为一门基础科学,植物科学画是植物分类学的分支。它力求简洁明了地表述植株特征,客观真实地反映性状细节。不同于摄影式的影像采集,其内形象要经过科学思维的整理和诠释的加工。恰是在这一点上,这些苹果的图像与之相似。它们都不局限于特定的时间空间,也不聚焦于某个单一个体的独有特性。它们直观且规范地表达综合、整体的典型特征。日常的苹果形象经过缜密地提炼,纯化为苹果的理念图样——元(Meta)苹果。这关于苹果的苹果,蕴藏着从生到死的整个生命历程。从内心而出的苹果投射着艺术家的自我。在创造它的时候,闫冰忘却了其原本水果的属性。在物我两忘的境界里,苹果一如脸庞。对它的描绘,如同要画出古典风格的自我肖像。高原上强烈的紫外线照射出深邃的色泽,像极了那些常年劳作于此之人的肤色。在这里,苹果也是身体的隐喻,它的肌体异常健硕。闫冰没有看向外部去进行静物写生,他看向内在,将记忆和想象混合,延展出精神的图像。 闫冰,《苹果(启示)》,2024,布面油画,200x340cm,图片由艺术家与星美术馆提供此图像排斥着长久以来语言和文化对苹果的固定理解,将苹果从复杂的意指之下解放出来。或是知识与智慧,或是爱情与浪漫,或是诱惑与罪恶,或是吉祥与平安,等等先入为主的语义都是人所赋予,苹果处于被动的位置。但在“苹果园”中,苹果是从私密的经验里生长出来的。画里的苹果意图切断与原本符号坐标系的联系,它们不再甘心担当阐释的消极对象,而是在语言之外寻找存在的另类方式。它们好似悬浮着,以一种接近于完美、漂亮、高贵的姿态进行着自我言说。因此,这些苹果令我们感到熟悉又陌生。它们如同独角戏的演员,在舞台上进行着自我指涉、觉知与戏仿。让我们暂且将注意力转移到闫冰“舞台”上那位曾经的主角身上。在他的故乡甘肃,土豆是一种重要的作物。从种植到收获,它始终无法脱离土地。环境的土质、偶尔承受的外力挤压致使土豆的形状极其不规则。形态各异的土豆是闫冰艺术语言里一枚标志性的符码。本次展览空间内也特意呈现了一件描绘土豆的大尺幅画作。画中土豆的切面均匀平整,散发出幽谧的光。这个图像呼应着《苹果园》故事里土豆的关键出场。

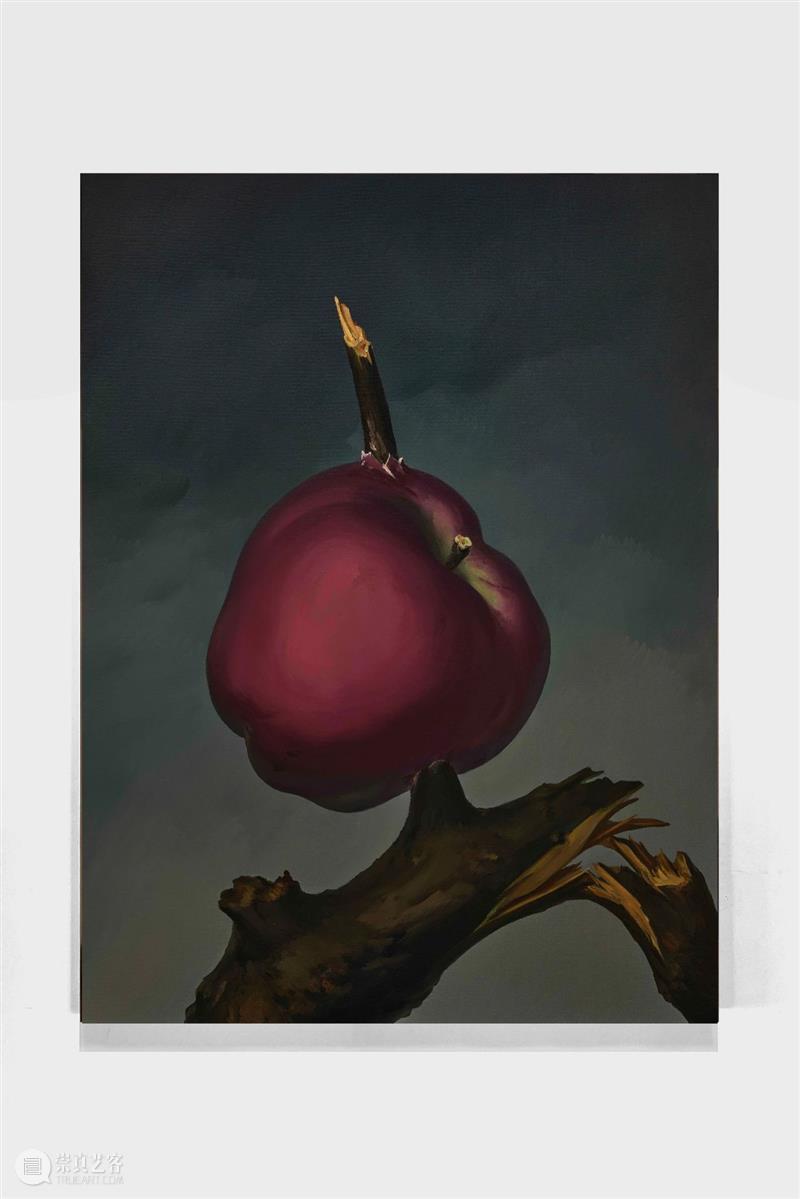

闫冰,《苹果(启示)》,2024,布面油画,200x340cm,图片由艺术家与星美术馆提供此图像排斥着长久以来语言和文化对苹果的固定理解,将苹果从复杂的意指之下解放出来。或是知识与智慧,或是爱情与浪漫,或是诱惑与罪恶,或是吉祥与平安,等等先入为主的语义都是人所赋予,苹果处于被动的位置。但在“苹果园”中,苹果是从私密的经验里生长出来的。画里的苹果意图切断与原本符号坐标系的联系,它们不再甘心担当阐释的消极对象,而是在语言之外寻找存在的另类方式。它们好似悬浮着,以一种接近于完美、漂亮、高贵的姿态进行着自我言说。因此,这些苹果令我们感到熟悉又陌生。它们如同独角戏的演员,在舞台上进行着自我指涉、觉知与戏仿。让我们暂且将注意力转移到闫冰“舞台”上那位曾经的主角身上。在他的故乡甘肃,土豆是一种重要的作物。从种植到收获,它始终无法脱离土地。环境的土质、偶尔承受的外力挤压致使土豆的形状极其不规则。形态各异的土豆是闫冰艺术语言里一枚标志性的符码。本次展览空间内也特意呈现了一件描绘土豆的大尺幅画作。画中土豆的切面均匀平整,散发出幽谧的光。这个图像呼应着《苹果园》故事里土豆的关键出场。 闫冰,《土豆(长夜)》,2024,布面油画,260x260cm,图片由艺术家与星美术馆提供艺术家与旧识重逢,步入那间已废弃的用来看护果园的平房。土豆激活了视觉、味觉和嗅觉,也开启了一段玄幻且传奇的讲述。苹果,同样需要从泥土里汲取营养,但闫冰在画面里中断了养分输送的通路。我们见到的苹果均是已经被采摘下来的。枝蔓叶片零散地分布,植株的有机状态被拆分,现实进一步瓦解。即便苹果会偶尔落在坚实的土地上,但其底部仍似乎没有落到实处。它像是一个小心翼翼的来客,处在几乎失重的临界状态中。失重的状态推衍至极致,苹果便好似被扬起抛向空中。飞升的苹果处在虚空而辽阔的背景之下,具备了17世纪静物画里“视幻觉”的效果。那有着无限纵深的空间挖掘出视觉的陷阱,它使透视失效,营造出“虚无之虚无”(Vanitas Vanitatum)。在相对尺度上,苹果显得异常硕大,近在咫尺。它所处的环境则譬如无边际的旷野,目光可以肆意眺望。

闫冰,《土豆(长夜)》,2024,布面油画,260x260cm,图片由艺术家与星美术馆提供艺术家与旧识重逢,步入那间已废弃的用来看护果园的平房。土豆激活了视觉、味觉和嗅觉,也开启了一段玄幻且传奇的讲述。苹果,同样需要从泥土里汲取营养,但闫冰在画面里中断了养分输送的通路。我们见到的苹果均是已经被采摘下来的。枝蔓叶片零散地分布,植株的有机状态被拆分,现实进一步瓦解。即便苹果会偶尔落在坚实的土地上,但其底部仍似乎没有落到实处。它像是一个小心翼翼的来客,处在几乎失重的临界状态中。失重的状态推衍至极致,苹果便好似被扬起抛向空中。飞升的苹果处在虚空而辽阔的背景之下,具备了17世纪静物画里“视幻觉”的效果。那有着无限纵深的空间挖掘出视觉的陷阱,它使透视失效,营造出“虚无之虚无”(Vanitas Vanitatum)。在相对尺度上,苹果显得异常硕大,近在咫尺。它所处的环境则譬如无边际的旷野,目光可以肆意眺望。 闫冰,《苹果(长风)》,2023,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(长风)》,2023,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《苹果(召唤)》,2024,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供按照闫冰的说法,苹果乃是在风中成长起来的。那红彤彤且沉甸甸的果实吸引着少年的他,令他跳脱出彼时生活的限制,感受到一个不一样的世界,一个自由自在的幻境。在树下,他等待着果实成熟,再亲手采摘,接受自然的馈赠,如同参与并见证了一项伟大的事业。几十载过去,与苹果园有关的一切愈发朦胧模糊。回忆的细节开始褪色,消融,变得越来越不具体。但此刻,红苹果以精确、抽离、凌空的姿态出现,展示其特有的形状、颜色、滋味及气质。所有的要素化身信使,从过去穿越而来,往返于记忆与现实之间。对于苹果的模样,任何一位经历过绘画基础训练的人都相当熟悉。在风中生长的苹果围绕着其固定的轴心,果肉分布得十分对称。五个棱角维持了最为经典的造型。闫冰重复地描摹这一造型,不仅丝毫不觉单调,反而察觉到潜藏在这一受造物里的创造意志。苹果的造型如此精巧,必然是被特意“设计”出来的。创造的意志源于那位造物者,但其存在本身却是一个奥秘。苹果是奥秘的记号,它弥散着美与善,透露着神性。

闫冰,《苹果(召唤)》,2024,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供按照闫冰的说法,苹果乃是在风中成长起来的。那红彤彤且沉甸甸的果实吸引着少年的他,令他跳脱出彼时生活的限制,感受到一个不一样的世界,一个自由自在的幻境。在树下,他等待着果实成熟,再亲手采摘,接受自然的馈赠,如同参与并见证了一项伟大的事业。几十载过去,与苹果园有关的一切愈发朦胧模糊。回忆的细节开始褪色,消融,变得越来越不具体。但此刻,红苹果以精确、抽离、凌空的姿态出现,展示其特有的形状、颜色、滋味及气质。所有的要素化身信使,从过去穿越而来,往返于记忆与现实之间。对于苹果的模样,任何一位经历过绘画基础训练的人都相当熟悉。在风中生长的苹果围绕着其固定的轴心,果肉分布得十分对称。五个棱角维持了最为经典的造型。闫冰重复地描摹这一造型,不仅丝毫不觉单调,反而察觉到潜藏在这一受造物里的创造意志。苹果的造型如此精巧,必然是被特意“设计”出来的。创造的意志源于那位造物者,但其存在本身却是一个奥秘。苹果是奥秘的记号,它弥散着美与善,透露着神性。 闫冰,《苹果(归来)》,2024,布面油画,180x 230cm,图片由艺术家与星美术馆提供对该记号的所指进行基于有神论的阐释是简单的,而真正晦涩的地方则在于此处的神性位于暧昧的缝隙内。它既非西方的宗教神性,也并非纯然的自然神性。画面里的光恰是此暧昧的可见线索。光线是我们赖以感受世界和判断时间的介质,但画中之光线既不来源于自然,也不来自任何人为光源。我们无法通过光去确定画中所见究竟存在于哪个时刻。从这一层面上看,闫冰的布光手段具有占拜庭圣像画式的处理意识。光,是创造的意志才能赋予的。要有光——艺术家如是说。那自心灵而来的光超越了时间和空间,仅有一类直观是我们可以把握的:苹果及其所在的隐秘而开阔的空间,都被那光点亮了。

闫冰,《苹果(归来)》,2024,布面油画,180x 230cm,图片由艺术家与星美术馆提供对该记号的所指进行基于有神论的阐释是简单的,而真正晦涩的地方则在于此处的神性位于暧昧的缝隙内。它既非西方的宗教神性,也并非纯然的自然神性。画面里的光恰是此暧昧的可见线索。光线是我们赖以感受世界和判断时间的介质,但画中之光线既不来源于自然,也不来自任何人为光源。我们无法通过光去确定画中所见究竟存在于哪个时刻。从这一层面上看,闫冰的布光手段具有占拜庭圣像画式的处理意识。光,是创造的意志才能赋予的。要有光——艺术家如是说。那自心灵而来的光超越了时间和空间,仅有一类直观是我们可以把握的:苹果及其所在的隐秘而开阔的空间,都被那光点亮了。 闫冰,《苹果(给予)》,2024,布面油画,250 x 200cm,图片由艺术家与星美术馆提供每幅作品标题括号内的词汇都是一个个意志的动作,诸如降临、召唤、迁徙、归来、自由……它们掀开了神话式戏剧的帷幕。一股蛮力介入景观当中。树干断裂,苹果被暴虐地刺穿,那带来诸多伤痛的力量,其来源不可见,也不可被猜度。扭曲及混乱的摧毁景象,经闫冰之笔抽离成颇具仪式感的布景。折木的损伤与苹果的饱满于同一时空里发生对冲,疼痛感与欣喜感交织在一起,矛盾却难以分离。悲剧式的衰败和哀伤不曾出现,反而是一种荣耀及辉煌感油然而生。艺术家不断追寻着儿时的记忆,复现鲜活的感知经验,重建与故土的切实关联,这是一种现实主义。然而,“苹果园”无论如何都不再是当年故乡的那片苹果园了。命运之戏剧留下的遗迹与沉重记忆在“苹果园”里逐渐变得轻盈。它们虽漫长,却飘逸。心灵开始运用想象创造出新的空间与新的现实。

闫冰,《苹果(给予)》,2024,布面油画,250 x 200cm,图片由艺术家与星美术馆提供每幅作品标题括号内的词汇都是一个个意志的动作,诸如降临、召唤、迁徙、归来、自由……它们掀开了神话式戏剧的帷幕。一股蛮力介入景观当中。树干断裂,苹果被暴虐地刺穿,那带来诸多伤痛的力量,其来源不可见,也不可被猜度。扭曲及混乱的摧毁景象,经闫冰之笔抽离成颇具仪式感的布景。折木的损伤与苹果的饱满于同一时空里发生对冲,疼痛感与欣喜感交织在一起,矛盾却难以分离。悲剧式的衰败和哀伤不曾出现,反而是一种荣耀及辉煌感油然而生。艺术家不断追寻着儿时的记忆,复现鲜活的感知经验,重建与故土的切实关联,这是一种现实主义。然而,“苹果园”无论如何都不再是当年故乡的那片苹果园了。命运之戏剧留下的遗迹与沉重记忆在“苹果园”里逐渐变得轻盈。它们虽漫长,却飘逸。心灵开始运用想象创造出新的空间与新的现实。 闫冰,《昨夜的风》,2024,布面油画,150x200cm,图片由艺术家与星美术馆提供现实主义在此演化出一个新的版本,它不但更加微观,也更加象征化、神秘化、精神化。这是启示性的现实主义,是因着生命之力尤显得荣耀和辉煌的现实主义。那些作为启示之象的苹果,无意点明启示的具体信息,正如古人云:此中有深意,欲辨已忘言。踏入生命河流的主体,在各方之力的拉扯中揣度、思忖和感知,身不由己。而当闫冰重返生命的原点时,他既对奥秘之深意饱含敬畏之心,却也尽全力要在现实之内留下形象与痕迹。

闫冰,《昨夜的风》,2024,布面油画,150x200cm,图片由艺术家与星美术馆提供现实主义在此演化出一个新的版本,它不但更加微观,也更加象征化、神秘化、精神化。这是启示性的现实主义,是因着生命之力尤显得荣耀和辉煌的现实主义。那些作为启示之象的苹果,无意点明启示的具体信息,正如古人云:此中有深意,欲辨已忘言。踏入生命河流的主体,在各方之力的拉扯中揣度、思忖和感知,身不由己。而当闫冰重返生命的原点时,他既对奥秘之深意饱含敬畏之心,却也尽全力要在现实之内留下形象与痕迹。

文|王将

{{flexible[0].text}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.good_count}}

{{newsData.transfer_count}}

{{newsData.transfer_count}}

闫冰,《苹果(自由)》,2024,布面油画,200x150cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(自由)》,2024,布面油画,200x150cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《苹果花(惊雷)》,2024,布面油画,80x60cm。图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果花(惊雷)》,2024,布面油画,80x60cm。图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰个展“苹果园”现场,星美术馆,上海,2024.11.5-12.25,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《苹果(启示)》,2024,布面油画,200x340cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(启示)》,2024,布面油画,200x340cm,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《土豆(长夜)》,2024,布面油画,260x260cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《土豆(长夜)》,2024,布面油画,260x260cm,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《苹果(长风)》,2023,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(长风)》,2023,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《苹果(召唤)》,2024,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(召唤)》,2024,布面油画,180x460cm,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《苹果(归来)》,2024,布面油画,180x 230cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(归来)》,2024,布面油画,180x 230cm,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《苹果(给予)》,2024,布面油画,250 x 200cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《苹果(给予)》,2024,布面油画,250 x 200cm,图片由艺术家与星美术馆提供 闫冰,《昨夜的风》,2024,布面油画,150x200cm,图片由艺术家与星美术馆提供

闫冰,《昨夜的风》,2024,布面油画,150x200cm,图片由艺术家与星美术馆提供

分享

分享