转自公众号:Art Ba Ba

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2MDU5MTI2Nw==&mid=2247525045&idx=1&sn=3d414cc875616f659663f6be0c238cc6

?

展览

刘建华,“邂逅”

苏州吴文化博物馆

刘建华,《碑》(局部),2018

玻璃、碳纤维,350 × 75 × 60 cm / 194 × 70 × 50 cm

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

在刘建华为主角参与的众多艺术展览中,这无疑是一次最依赖他长久钻研的陶瓷语言,同时又最跳离对媒介的依赖,在时空的经纬度上编织而成的与物、与人、与历史、当下和未来同频的对话。

撰文 / 王凯梅

排版 / 赵建奕

图片致谢艺术家工作室及苏州吴文化博物馆

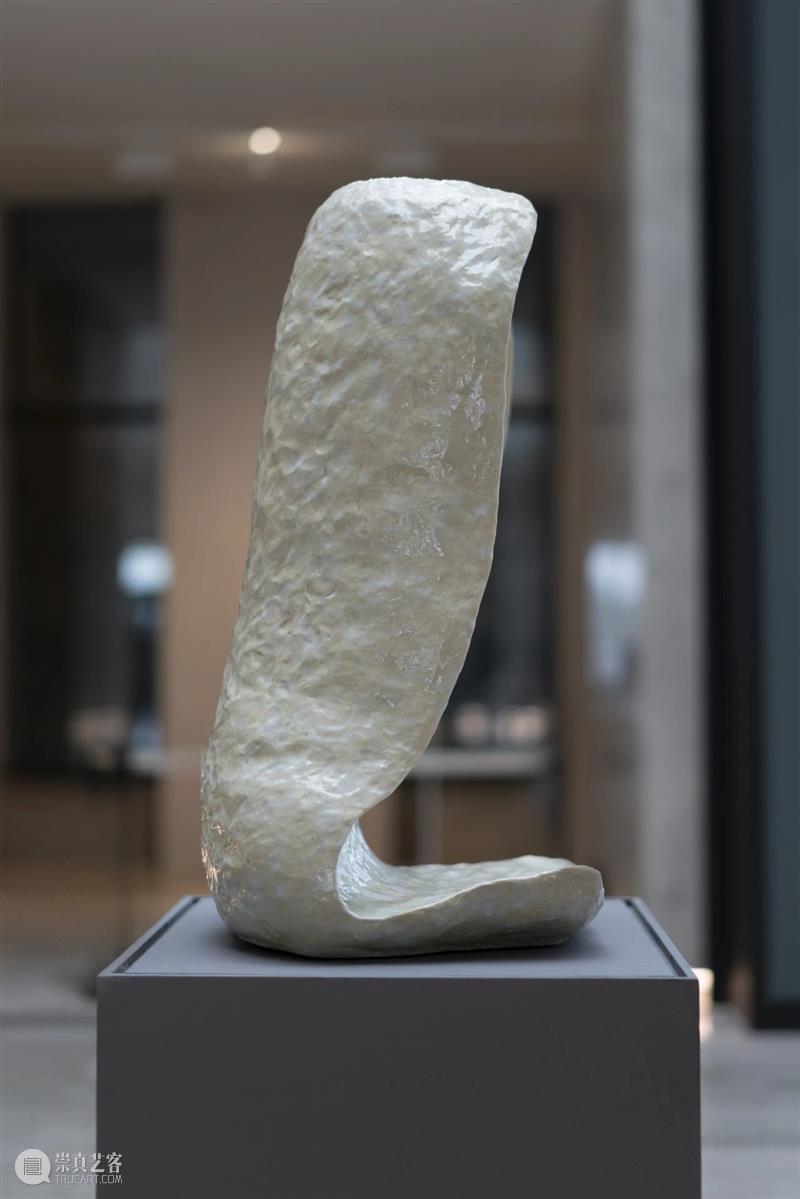

在2025年5月前去苏州吴文化博物馆看展的观众们,将会在一楼展厅与一件形状奇异的展品“邂逅”:展台上这只全身披挂着饱满的青釉,通体布满细腻可见手指拿捏纹路的陶瓷物件,侧看是一个L形状的外壳,短而横向的一面支撑起长且纵向的一面。而当你转到它的正面时,这只造型令人迷惑的陶瓷外壳又以一种包拢的姿态与你对视,仿佛是抽离了血肉之躯的菩萨化身留下的蜕变之壳,笑而不语……在你开始猜测这不同寻常的物件与吴文化的历史纠葛,臆想它铁马金戈的前生阅历和实用功能的时候,你看到了展台边的展签:《壳》,公元2024年,景德镇罗家坞制造。刹那间,时间像是历史轨道中飞转的弹子,从距今两千年的吴文化发源地被弹射到眼前的二十一世纪,在2024年冬日的夕阳下熠熠闪光。时空穿越这个常常在影视剧中被蒙太奇镜头渲染的浪漫画面,生动真实地显现在博物馆的大厅。

刘建华,《壳》,2024

瓷,80 × 45 × 35 cm / 65 × 44 × 33 cm

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

这场古今穿越剧的创作者是艺术家刘建华。苏州吴文化博物馆邀请艺术家针对馆内的历史收藏进行在地创作,用当代艺术唤起对历史和传统的再解读。刘建华以陶瓷为材料的当代艺术作品被分成两部分,一部分被放置在博物馆的公共空间,寻着历史博物馆的时间痕迹延续出一部陶瓷艺术的当代叙事;而另一部分作品则被不动声色地放进博物馆既有的常设展览中,与距今两千年前的出土文物并置在同一个展柜中。在澄湖遗址的出土和景德镇罗家坞的制作中,刘建华如同穿越古今,拨动精神与物质的链接者,在博物馆内重构与时间的邂逅。在刘建华为主角参与的众多艺术展览中,这无疑是一次最依赖他长久钻研的陶瓷语言,同时又最跳离对媒介的依赖,在时空的经纬度上编织而成的与物、与人、与历史、当下和未来同频的对话。

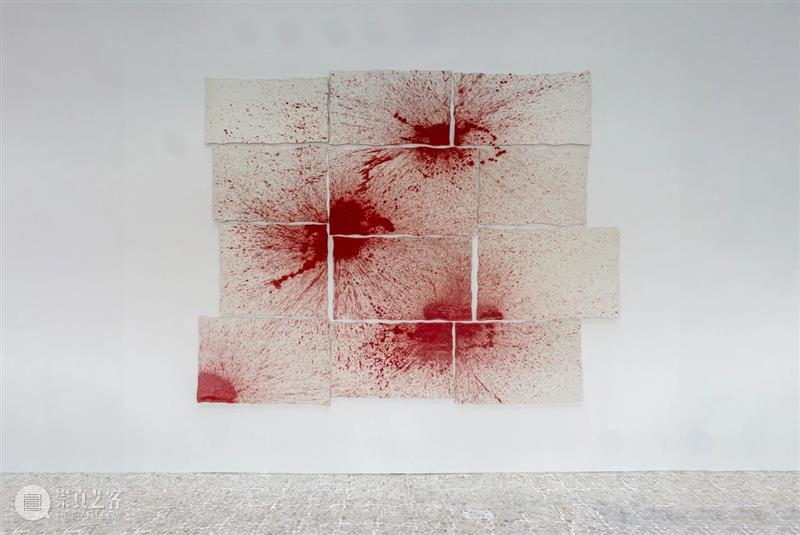

刘建华,《瓷板上的釉料》以及局部,2024

瓷,470 × 409 × 0.8 cm

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

高高挂在一楼大厅墙上的《瓷板上的釉料》是刘建华为本次展览全新创作的作品。这里,白色的瓷板承接住艺术家从高空抛洒的红色釉料,形成一件同波洛克式泼洒颜料的创作方式如出一辙的抽象表现主义风格的抽象作品,也是一件延续了中国传统水墨画泼墨技艺的大写意。瓷板之坚硬取代了宣纸之柔软,而波洛克手持长棍在画面上方泼洒迸溅的行动被置换为一种更随机、甚至更暴力的高空掷物。这里,地心引力成了作品中看不见的参与者,而瓷板煅烧中的不可控性和抛洒釉水时的一“锤”定音,都让这件看上去很美的单色留白瓷画散发出冒险者的自信和勇气。

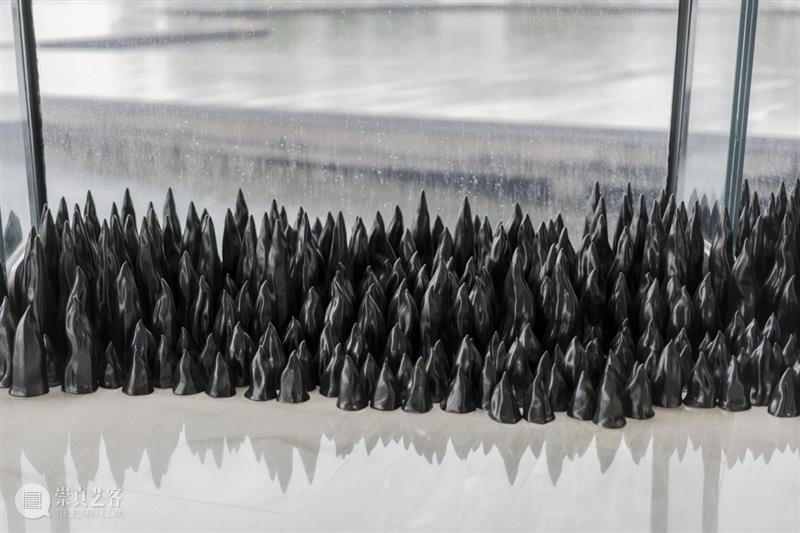

刘建华,《黑色的火焰》,2016-2017

瓷,可变尺寸

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

由此,我们无法不回到陶瓷作为材料的特殊性质上去理解创作者的胸有成竹。14岁陶瓷厂学徒,8年制陶工人,4年景德镇陶瓷学院,刘建华的习艺之道就是这样围绕着制陶这件劳其筋骨,苦其心志的手艺。从揉泥巴到创作、翻模、印坯、注浆、修坯、吹釉、满窑,他熟练掌握了制陶技术的每一个流程,生命轨迹不断靠近全国工艺美术大师的圣杯。然而,命运给了他另一个机会,当1985年刘建华考取了景德镇陶瓷学院美术系的时候,他坚信自己要做的是艺术家,不是手艺人,他甚至将做陶瓷的工具都送给了工友们,自认为学习纯艺的艺术学院大学生,将再不需要制作工艺美术了。刘建华有所不知的是,当年自己谙熟的制陶技艺将会再次将他带回景德镇,回到最初的泥土,去和泥、揉泥、拉胚、塑形……也只有拥有过刘建华的人生经历的艺术家,才能体悟到在日复一日的揉泥过程中,人与材料浑然一体的关系,之后会根据这浑然一体的直觉去创造不同形态的物件。

刘建华,《泥雨》以及局部,2024

瓷,尺寸可变

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

在博物馆二楼中庭悬挂着名为《泥雨》的作品,留着刘建华指纹掌印的纤长软泥经过上釉烧制后,化作一串串从天而降的“泥雨”;战国马庄遗址出土现场的视频播放结束后,展台玻璃柜后露出散落在地上的“叶”,每一只瓷泥捏制的叶子都留着刘建华拿捏的手感;而排列整齐“晒”在架子上的形状各异的瓷物件,看上去更像是景德镇古窑作坊的情景在美术馆的再现。它们不代表何物,聚合在一起代表刘建华无法停下的劳作的手在泥土中的把玩琢磨,是一个人的创世纪。如果说2008年,当刘建华开始创作作品《白纸》的时候,关于其制作方法的讨论很大程度都是针对烧制一张看似如同一张薄纸的瓷板面临的技术难度,材料之脆弱,工艺之复杂等等问题展开的,那么今天,在吴文化博物馆中邂逅的刘建华的作品,则强调的是他与陶瓷材料长期共处中滋生的情感:手的揉搓,留在壳上的温度,器物凝聚时间的磨练,回到物的本源。

刘建华,《叶》,2024

瓷,可变尺寸

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

刘建华,《晒》,2024

瓷、钢,235 × 200 × 30 cm

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

刘建华,《白纸》 ,2008-2019

瓷, 200 x 120 x 0.7 cm

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

日本著名民艺运动发起人柳宗悦说,器物是支持我们生活的真实朋友,它们身上闪现着诚实之美,彰显着谦让之德。当我们将瓷器承载的文化历史和商品历史放置在影响当代思想理论的非人类中心主义的视角下,重新审视刘建华的作品的时候,这场发生在历史博物馆中的当代艺术展览也为我们打开了一个认识古老器物的新维度。在哈曼倡导的以对象为导向的本体论建构中,物总是与人类相伴而生,未曾摆脱与人类关系的存在,是探讨社会历史变迁的人文科学必须关注的中介。在土与火的冶炼中蜕变而生的陶器,早在先民时代就充当着人与神之间的中介,承载祭祀仪式中灵魂与信仰的寄托。而以刘建华为代表的依托古老媒介发掘当代性的艺术家,该如何在物的再现中为这种普世的精神召唤赋予新的感受力呢?无疑,这是本次展览艺术家对自己的挑战,和对观众的提问。

刘建华,《CHANEL》,2024

瓷,17.5 × 10.5 × 5.5 cm(每件)

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

器物将我们带回到由陶器书写的人类神话的开端,也将我们带入人工智能迅猛发展,改变人类认知方式的新时代。人类智慧的发展依赖于手的生理技能在上万年中的进化,制造工具,改造自然,休养生息直至创造艺术,科学发明,而今所有这一切似乎都可以被超强学习能力的智能机器在短时间内掌握,也让人类与自己劳作之手的距离越来越远。从结绳记事到手指划屏,一端有“一坯之力,过手七十二,方可成器”的手工创作,另一端涌动着0与1之间无数可能性的数字技术和硅基生命。2024年,当刘建华将他的陶瓷作品,摆放在承载着古老的吴文化文脉的器物面前时,精通制陶工艺的他怀着谦卑之心礼遇器物的神圣之躯,做一个古代、今天和未来的链接者。在这里,刘建华创作的结合了青瓷和郎窑红釉的当代“器物”与春秋的麻布纹罐、战国的黑陶罐并置于同一个展柜,用相同的语言,不同的方言默默讲诉时隔两千年的同一个故事。而这个故事的核心,是关于创造文明的劳作的手。

刘建华,《容器》,2008-2018

瓷,可变尺寸

图片来源:刘建华工作室

“邂逅——刘建华个展”展览现场,吴文化博物馆

2024年10月24日至2025年05月09日

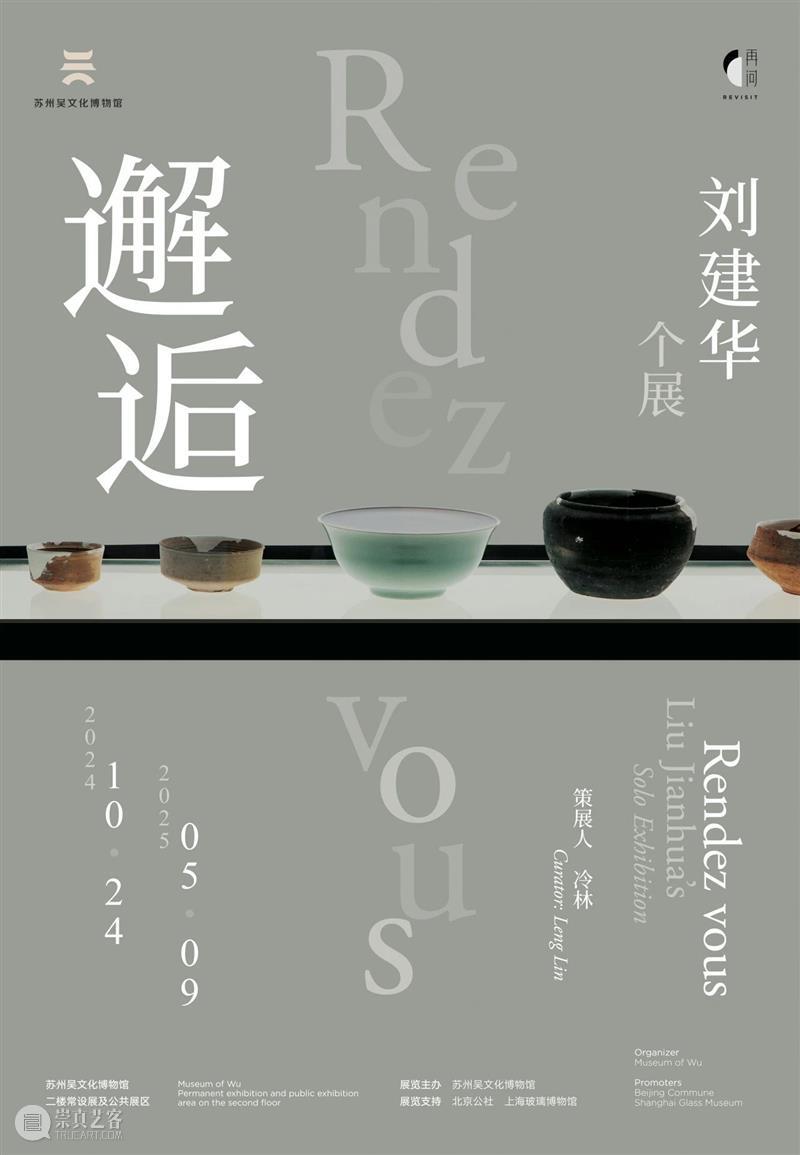

刘建华个展“邂逅”正在吴文化博物馆展出,点击海报跳转更多展览详情。

“邂逅”

展 期:2024年10月24日-2025年05月09日

艺术家:刘建华

策展人:冷林

地 址:吴文化博物馆|苏州市吴中区澹台街9号

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享