收录于话题

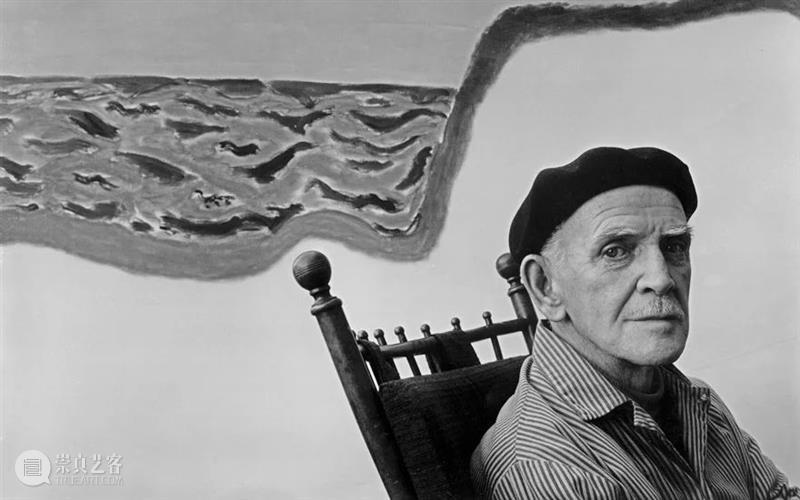

2024年11月11日起,和美术馆(HEM)于四楼展厅呈现美国艺术家米尔顿·艾弗里(Milton Avery,1885-1965)的绘画作品,将其与和美术馆馆藏并置。展览涵盖绘画、雕塑及装置等多种媒介的作品,期待以丰富的对话呈现中西方近现代至当代艺术的多元面貌。

“米尔顿·艾弗里:寂静的边际”,和美术馆展览现场 ? 和美术馆

草衔秋火

Hint of Autumn

“20世纪美国色彩大师”是艾弗里最常见的标签。抽象表现主义艺术家巴内特·纽曼(Barnett Newman)、罗斯科(Mark Rothko)和阿道夫·戈特利布(Adolph Gottlieb)在回顾自己的创作生涯时,都曾提到艾弗里对色彩表现力的挖掘给他们所带来的灵感。

在艾弗里看来,色彩在作品中所起到的不仅仅是装饰性的功能,而是构成画面的核心。他作品中所传达出的温和寂静的氛围,很大程度上来源于其中色彩的和谐共振。

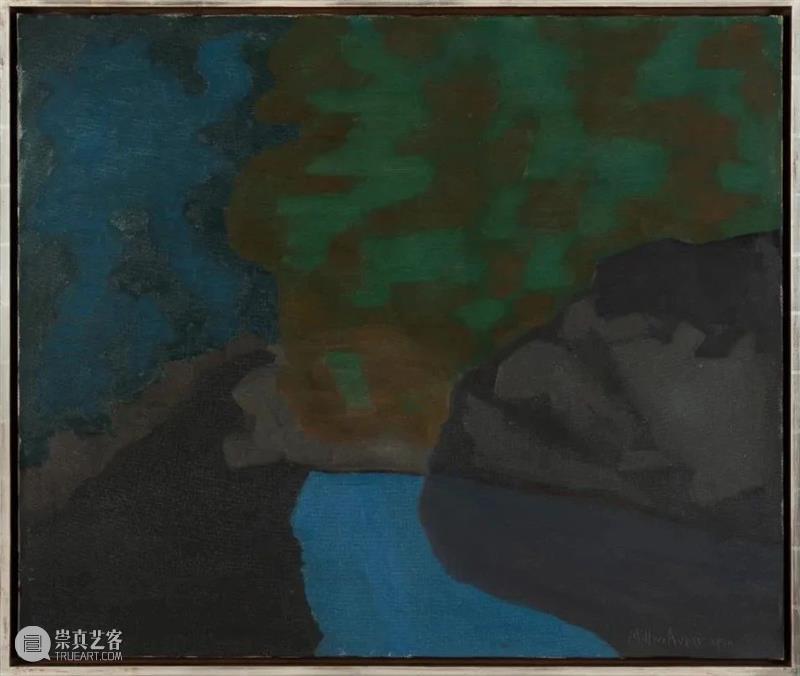

《秋意初现》,米尔顿·艾弗里,布面油画,134.8 × 86.4 cm,1954(图片致谢霍夫肯画廊)

绘于1954年的《秋意初现》是其极具代表性的作品。在这一时期,艾弗里对自然进行愈发精炼的刻画与抽象,以独特而和谐的色彩组合重构记忆中的景色。轻薄的油彩透出画布的底色,画面氤氲朦胧质感,如同夏末秋初轻盈的空气。

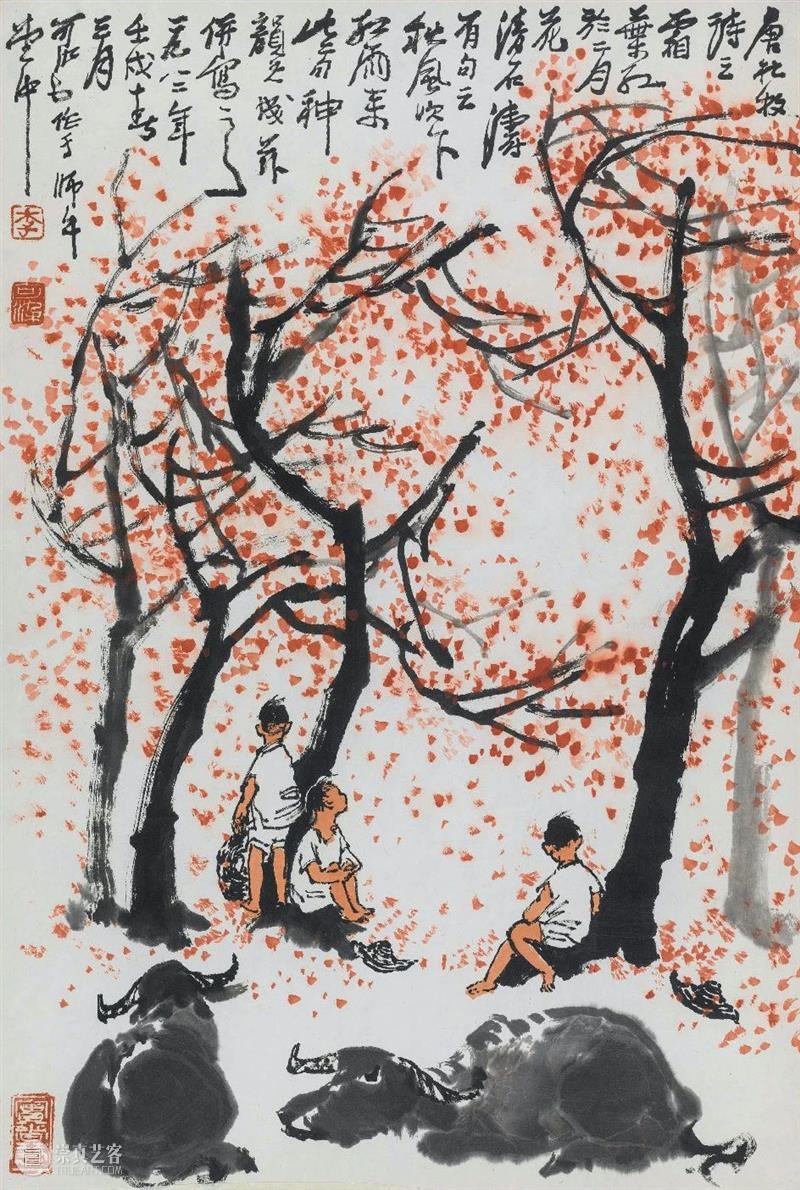

庭草衔秋,马踏金风,白云红树倚高秋。中国传统绘画多见青绿山水,鲜以赤色入画,偶有赤树入景,往往喻世外超凡之境。而在李可染的笔下,三两小童与水牛在枫树下怡然休憩。飘零的红叶和牧童清扬的发丝在画中荡起一缕秋风,耳边仿佛听到落叶婆娑与水牛均匀的呼吸。谁言乡野逸趣不如文人雅士所追寻的神仙居所?

李可染,《霜叶红于二月花》,纸本设色,68.5 × 46 cm,1982,和美术馆藏 ? 和美术馆

水穷云起

Towards the Landline

自文艺复兴以来,色彩与线条孰轻孰重的辩论贯穿了西方艺术史——线条归于理性,色彩归于情感,二者在绘画中的重要性排序关乎艺术与美的本质,至今仍无定论。艾弗里尤其擅长通过巧妙的色彩组合在看似扁平、缺乏线性透视的画面中展现景深,以最简练的色块呈现清晰可辨的对象。这是他对这一无解之题的作答吗?

无论如何,色彩仍是众多艺术家展开美学实验的起点。在中国近现代绘画的革新中,以张大千为代表的新水墨画家,独创泼墨重彩,将石青、石绿颜料以大笔或直接泼于以墨线勾勒的山水之上。墨彩相融,画面氤氲磅礴浩荡之气。而移居巴黎的赵无极,则在抽象绘画中融合中国传统绘画的写意,将天地自然精炼为浓郁的色彩,在画布上生成如梦幻境。

当代摄影艺术家沃夫冈·提尔曼斯(Wolfgang Tillmans)则尝试打破传统摄影规则,仅通过感光材料的化学反应创作出不依赖于具体物体的抽象影像。强烈而纯粹的色彩冲击力继承了抽象表现主义色域绘画的色彩理念,而这亦可以追溯至艾弗里最初在色彩上的创造性运用。

(上图)沃夫冈·提尔曼斯,《有形III》,171 × 222 cm,2020,和美术馆藏 ? 和美术馆 / (下图)《弗蒙特的雨》,米尔顿·艾弗里,纸本水彩,56.7 × 77.8 cm,1935,和美术馆展览现场 ? 和美术馆

(上图)沃夫冈·提尔曼斯,《有形III》,171 × 222 cm,2020,和美术馆藏 ? 和美术馆 / (下图)《弗蒙特的雨》,米尔顿·艾弗里,纸本水彩,56.7 × 77.8 cm,1935,和美术馆展览现场 ? 和美术馆关于艺术家

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享