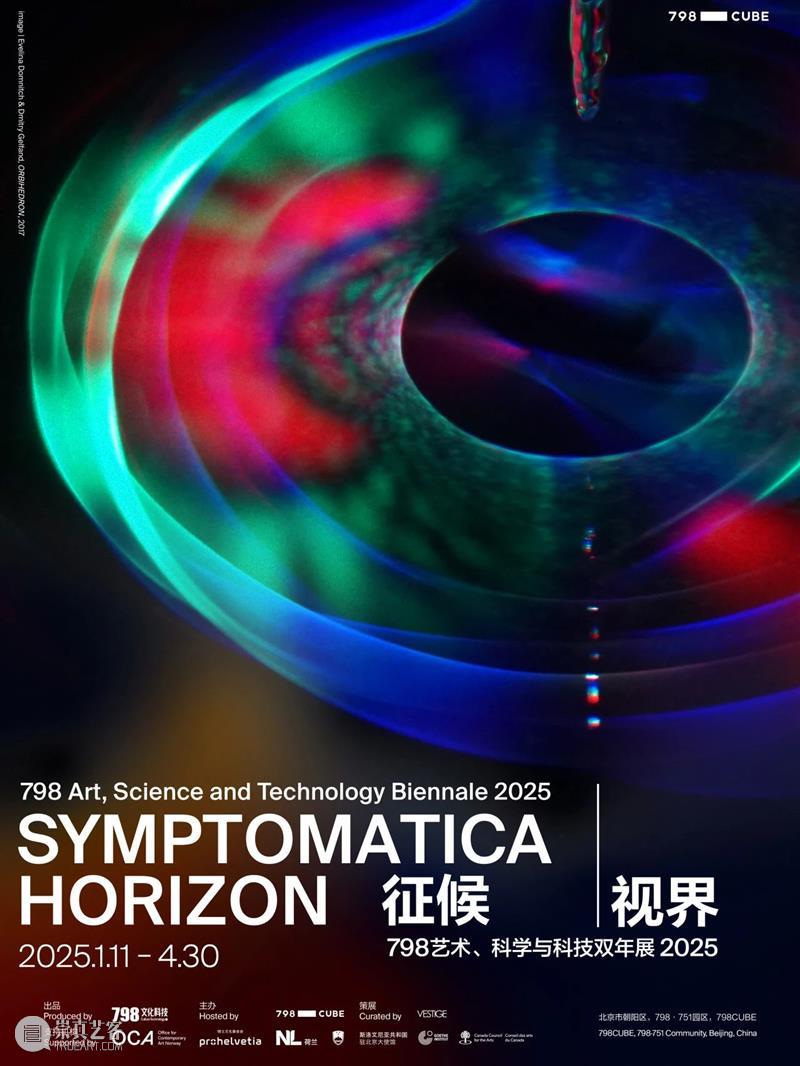

《轨边形》(影像片段),埃维丽娜·多姆尼奇 & 德米特里·盖尔凡德(荷兰),玻璃、木材,多种尺寸,2017年。视频由艺术家提供。

以“征候|视界”为主题的“798艺术、科学与科技双年展 2025”,如同一场跨学科的实验室,将艺术、科学与技术编织成一张动态的认知网络。展览以媒介哲学为锚点,艺术家们以症候为线索,捕捉技术狂流下的脆弱与矛盾,同时以视界为棱镜,折射出多重时间并存的拓扑结构。

正如策展团体Vestige在前言中描述的那样:“物质作为能动的主体悄然浮现——膨胀的泡沫持续变换形态,扭曲的玻璃彰显出其内在的材料特性,污染物则在时间的流逝下发生微妙的转化。生命力的舒展过程唤醒了我们的感官世界:树木将芬芳的有机化合物释放到空气中,仿生技术营造出人工自然,土壤微生物与树根之间的共生关系通过声音数据传递共鸣。症状机械以各种方式起舞——从气动泵以不规则动态塑造空间时展现的冲动姿态,到隐藏摄像头的灯泡摇摆时产生的有序节奏。难以察觉的现象被转化为可视的形态——地磁风暴化为动态雕塑,激光束在波浪中跃动,宛如旋转黑洞周围发光的事件视界。” 这些作品,构成对“征候” “视界”的具体指涉,不仅希望我们将艺术视为一种症状,还是一种诊断工具,捕捉这些变化的初步迹象,更将艺术视为照亮我们通向理解与行动之路的途径。“视界”代表的不仅是边界,更是通向无限可能性的门槛。借用天文学中“事件视界”的隐喻,它暗示了一个原有框架逐渐消融、全新视角随之出现的空间。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

看似脆弱的,往往坚不可摧

泡沫、玻璃、原细胞、沙粒……这些物质看似脆弱,转瞬即逝,却聚少成多,形成恢弘气象,征兆未来。展览以米歇尔·布拉齐(Michel Blazy)的《压轴戏》为开端——工业脚手架上,泡沫液从花盆中不断溢出、破裂,最终归于虚无。泡沫瀑布象征着当今社会的过度消费行为,这一瞬息即逝的景观,亦宛如技术现代性的隐喻:在追求永恒与控制的过程中,我们终将面对物质的衰变与系统的熵增。然而,以王郁洋的《植物002》与《微观世界》提示另一种可能:通过AI与算法的“盲目”生成,我们或许能超越人类中心视角,重新发现世界的异质性与潜能。

紧挨着的作品是拉尔夫·贝克尔(Ralf Baecker)的《随机存取记忆》,用沙粒与算法模拟阿拉伯的占卜术,以沙粒与机械臂演绎数字时代的古老寓言,艺术作为“征候”在这里得到了有力的辅证。铝制轨道上,显微镜摄像头追踪沙粒的移动轨迹,算法驱动的“蚁形图灵机”在物理介质上刻写无形代码。古人以占卜问天,展现一种原始的宇宙观,而埃维丽娜·多姆尼奇&德米特里·盖尔凡德(Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand)的《轨边形》则以宇宙视角,揭示本次展览的核心概念“视界”的形态,以漩涡中的激光模拟黑洞视界,将爱因斯坦的广义相对论转化为感官体验。这件作品为我们诠释了一个线性时间观,光似乎按照广义相对论被黑洞吞噬,但又像量子理论预测的那样泄漏出来。

1F展厅被菲利普·比斯利 & 活体建筑系统小组(Philip Beesley & Living Architecture Systems Group)的《星群》占据。这件作品是艺术家依据798CUBE以工业遗产为实践主题的反拱天花板主展厅而委任创作的作品。高耸的发光云层中,流体填充的玻璃容器如原细胞般悬浮,纤细的聚合物结构随气流震颤,投射出摇曳的阴影。观众穿行其间,身体成为装置的一部分,感知的边界在有机与无机、庇护与暴露的张力中模糊。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。摄影:菲利普·比斯利。

回到展厅的开端,通过在展厅第一轮的巡礼,目光再次落在汪建伟的绘画《稠密 No.9》,以“对象导向本体论”(或“物导向本体论”,Object-Oriented Ontology)为研究目标的这幅绘画作品,艺术家意欲探讨物与世界关联之间的复杂性,于是我们看见,当我们将世界的丰富性等同于关系网络的拓扑结构时,却始终遭遇物之实在对关系性框架的溢出。“技术-艺术“复合体以时空扭曲的方式显现,既渗透我们的存在却又永远保持本体论的不可抵达性。至此,作品哲学性的思考也在整个展览中继续展开着,并贯穿始终。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

物质与生命的共生剧场

物质与生命的共生关系一直延续到到拱廊空间,安妮·格拉夫(Ane Graff)的《高脚杯与夹克》以七个玻璃杯具象化心理疾病的物质性。杯内填充的污染物——从药物残留到微塑料——直指工业化生产对身体的渗透。玛丽亚·科申科娃(Maria Koshenkova)的玻璃雕塑《守护者》,则以脆弱的材质,在暴力和美的冲突中,隐喻全球危机下的生存状态。科申科娃以身体解剖为灵感核心,但也并非是对完整身体的再现。相反,她的作品形式唤起了身体内部看不见的部分;而玻璃象征着人性—脆弱、暴露且敏感,金属则充当了一种“守护者”的角色,提供平衡与支撑。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

来到地下一层展厅序厅,弥漫着艾格尼丝·迈耶·布兰迪斯(Agnes Meyer-Brandis)的森林芬芳。《一棵树的ID-如何为一棵树化身另一棵树》是艺术家诗意的化身,她将一棵北京本地的树木带到展厅,利用挥发产生的有机化合物(VOC)转化为定制香水,以嗅觉重构植物的“语言”。观众经过一系列的操作指示,留下了专属于自己的ID,以“气味”的方式,与这棵树进行一次无言的交流。最终,人、树与周遭环境的气味一起融合形成独特的One tree ID香水。

多罗泰娅·多林舍克(Dorotea Dolin?ek)的《生物共生外骨骼》以充气太空服重构人体与生态的关系。TPU塑料包裹的“外骨骼”内,植物与菌株在培养皿中共生,暗示着极端环境下生命存续的可能。艺术家以唐娜·哈拉维的“赛博格宣言”为隐喻,将人体重塑为“多物种复合体”,挑战人类中心主义的生存逻辑,从物质到生命,那些看得见的、看不见的有机生命体,正在以重构的方式微弱的改变着这个生态。无独有偶,B1展厅里,在莎莎·斯帕察尔(Sa?a Spa?al)的《共生解剖》中,土壤细菌与红三叶草共生关系的瓦解被转化为22小时的数据驱动影像。pH值的波动投射在屏幕上,如一首哀悼生态断裂的挽歌。艺术家以新物质主义的视角,诘问人类处于“人类世”中的角色:我们既是地球网络的破坏者,又能否成为其修复的“关怀者”?旁边的作品《白池》则展现出一片城市工业的景象,韩真洙(Jinsu Han)借死去的鸽子,哀悼被技术异化的自然象征。这种曾象征和平的鸟类,如今却被戏称为“带翅膀的老鼠”。在展厅中,装置模拟了城市中常见的水坑,附着在马达上的羽毛不稳定地摆动,逐渐将白色液体搅拌成灰色。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

声音的形状

B1展厅的第一件作品是纳维德·纳瓦布(Navid Navab)与迈克尔·蒙塔纳罗( Michael Montanaro)共创的《水中幻声》,通过声音与水的转化,探讨了声音的物质性与流动性。作品中的声音通过炼金术般的古代化学仪器,转化为水与空气,揭示了声音与物质之间的复杂关系。艺术家正如声音炼金士一般的工作着,这件作品兼具了过去与现代的并置,古老的爱迪生留声机喇叭让过往的声音穿越时空,来到我们面前,被解构成属于当下的讯息。在这个由艺术家构筑的声音场域里,声音不仅是信息的载体,更是物质与能量的流动。与此遥相呼应的作品,是位于展厅结尾处的Cod.Act的作品,《异体》通过液压管与弹性绳索的运动,展示出声音与形式之间的流动和谐。作品中的音乐通过液压流动,激发了装置的有机运动,揭示了声音与物质之间的复杂关系。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

数据的肉身,算法的幽灵

相邻的《20赫兹》由“半导体”艺术组(Semiconductor)呈现,地磁风暴的无线电数据被转化为低频声波,在空间中形成具象的声学雕塑。而这一由声音转化为视觉的作品,其形态时而如跃动的声波,时而如玄妙的黑洞,《20赫兹》亦是展览主题“视界”的点题,暗示了一个拥有全新视角的空间即将显现。声音如幽灵般穿透墙体,使得技术不仅是记忆的外化,更是感知的重构。在声波的共振中,我们被迫直面自然现象被媒介化后的陌生与震撼。

《20赫兹》(影像片段),“半导体”艺术组,单道高清视频,5’00’’,2011年。视频由艺术家提供。

::vtol::的《杜嘎》则通过舒曼共振的频率变化,生成了一段声音作品。作品中的钟摆运动通过科学数据的控制,揭示了自然现象(由闪电放电形成的极低频驻波)与艺术创作之间的复杂关系,通过声音与运动的交互,加深了我们对自然现象的的可视化理解。

杨健的《准静态分布》则通过抽象数据图表与具象景观的渗透,探讨了现代社会中数据分析与感官体验之间的张力与复杂关系。作品中的曲线图与景观相互重叠,反映了人类与环境之间的相互塑造。在以曲线图为主要视觉呈现手段的分析图表成为一种日益左右国家与个人日常策略的现代景观的时代,我们如何去处理真正的现实与数据之间的关系。绘画在这件作品中,正如日渐被景观化的社会生活的隐喻,而数据和公式赋予作品的形态,则让抽象的现实进一步沦为另一种抽象。

与杨健的绘画在同一空间中相对应的绘画,是刘韡的《无题》,通过椭圆与岩石般的形状,以阿甘本的“裸体”理论, 展开 “在当下的世界,作为‘身体’的共同生活,将会有怎样的可能”的议题。阿甘本在《裸体》一书中讨论的是人类存在的一种状态,即剥离了社会、政治身份后的纯粹存在状态,刘韡将这一理论视为转变的时刻,从被社会规范束缚的状态转向更本真存在的状态。作品中的形体在相互构建中合并、膨胀,揭示了技术与身体之间的复杂关系。“裸体”既是原始又是寓言和异质的,继而转向技术与数据对身体与感知的剥离,技术如何异化我们的身体体验。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

最后,我们进入王功新为我们构建的白盒子空间中,《摇摆的灰色》以动态影像与液体交换的装置,演绎主体与技术的暧昧博弈。灯泡溅起的水花在黑白池间流动,摄像头捕捉的观众影像被实时投射,模糊了观察者与被观察者的界限。作品源自王功新提出的 “在……之间” 的整体概念,灰色的可能性和不确定性正是艺术家关注的重点。在黑白两个极端之间,灰色千变万化。这一切构成了一种“失控”的状态,观众游走其间,既是观看者,也融入了作品,成为其一部分。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025。

从新物质主义的物性觉醒,到媒介哲学对感知的重构,“798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界”为我们揭示出,未来的脉动既在算法的精确中,也在不可预测的混沌里。正如展览标题“视界”(Horizon)所暗示——视界既是边界,亦是启程的起点。在798CUBE的拓扑空间中,艺术与科技的共生,正悄然拓写人类理解力的新坐标。从物质的能动性到数据的肉身化,从生态的断裂到技术的异化,以跨学科的语法,将征候转化为视界的褶皱。

关于

798艺术、科学与科技双年展 2025

798 Art, Science and Technology Biennale 2025

(798ASTB 2025)

798艺术、科学与科技双年展(798ASTB)是国内首个以艺术、科学与科技纬度展开探索的双年展。798艺术、科学与科技双年展为跨学科者们提供了一个探索这两个领域之间相互作用的平台,致力于展现诸多艺术家、科学家等跨学科工作者的思考过程,聚焦科技智能时代下的突出症候,通过多重瞬间性并存,挑战时间和感知观念时代。798艺术、科学与科技双年展凝聚了艺术与科技的变革力量,彰显了这两个领域不仅可以共存,而且可以协同发展的潜力,从而拓展人类创造力和理解力的边界。它不仅提倡创想,更希望激励大众批判性地思考技术进步对人类和社会的深刻影响。

798艺术、科学与科技双年展2025以“征候|视界”(SYMPTOMATICA | HORIZON)为题,以媒介哲学为立足点,回应当下互联网时代背景下的突出征候,通过多重时间并存交汇的复杂拓扑结构,挑战时间、艺术、认知的传统边界。

关于策展团体

Vestige

Vestige 是一个专注于艺术实践的策展团队,灵活应对当代艺术不断演变的格局。我们的名字象征着在时间与学科间发现的创造性痕迹,并将其编织进未来的艺术对话中。我们的使命是揭示时间、学科和文化之间隐藏的联系,探索艺术表达的全景视野。团队立足于过去、现在与未来的交汇点,采用跨学科的方法,将艺术、媒介考古、科技、哲学与社会学融为一体。这种方法使我们能够突破传统界限,发掘被遗忘的故事与新兴思想之间的全新联系。

购票信息

单人票:110元

双人票:185元

亲子票(一大一小):

160元

优待票:68元

展览信息

798艺术、科学与科技双年展 2025

征候|视界

2025.1.11 - 4.30

策展团体:Vestige

艺术家:艾格尼丝·迈耶·布兰迪斯、安妮·格拉夫、Cod.Act、多罗泰娅·多林舍克、埃维丽娜·多姆尼奇&德米特里·盖尔凡德(荷兰)、韩真洙、刘韡、玛丽亚·科申科娃、米歇尔·布拉齐、纳维德·纳瓦布、菲利普·比斯利、拉尔夫·贝克尔、莎莎·斯帕察尔、“半导体”艺术组 (Semiconductor)、王功新、汪建伟、王郁洋、杨健、::vtol::

出品:北京七九八文化科技有限公司

主办:798CUBE

北京市朝阳区798·751园区创意广场798CUBE

由荷兰驻华大使馆、斯洛文尼亚驻华大使馆、瑞士文化基金会上海办公室、北京德国文化中心·歌德学院(中国)、挪威当代艺术协会、丹麦艺术基金会、加拿大国家艺术委员会以及加拿大社会科学与人文科学研究理事会提供支持。(排名不分先后)

人工智能战略合作伙伴:北电数智

798 Art, Science and Technology Biennale 2025 (798ASTB 2025)

SYMPTOMATICA | HORIZON

1.11 - 4.30. 2025

Curated by Vestige

Artists: Agnes Meyer-Brandis, Ane Graff, Cod.Act, Dorotea Dolin?ek, Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand (Netherlands), Jinsu Han, Liu Wei, Maria Koshenkova, Michel Blazy, Navid Navab, Philip Beesley, Ralf Baecker, Sa?a Spa?al, Semiconductor, Wang Gongxin, Wang Jianwei, Wang Yuyang, Yang Jian, ::vtol::

Produced by Beijing 798 Culture and Technology Co., Ltd.

Hosted by 798CUBE

798CUBE, 798·751 Community, Beijing, China

Supported by the Embassy of the Kingdom of the Netherlands in Beijing, Embassy of the Republic of Slovenia in Beijing, Swiss Arts Council Pro Helvetia Shanghai, Goethe-Institut China, Office for Contemporary Art Norway, Danish Arts Foundation, the Canada Council for the Arts and the Social Sciences and Humanities Research Council, Canada. (In no particular order)

AI Strategic Partner: BeDI

购票须知

1. 凭电子票至前台核销后使用,一人一票仅限一次入场。

2. 享受优待票人士:

(1)硕士研究生及以下的在校学生;

(2)60周岁及以上的人士;

(3)残障人士;

(4)现役及退役军人;

(5)身高1.2米(含)以上的未成年人;

3. 免票政策:身高1.2米以下的儿童免票入场,须由购票成人陪同入场,一位成人仅限陪同一位免票儿童同时进场,超出数量的儿童需购买门票。

4. 票品为有价证券,非普通商品,其背后承载的文化服务具有时效性,稀缺性等特征,不支持退换。

5. 如遇特殊活动门票价格浮动、展览信息临时变更,请以官方公告及现场情况为准。

*以上规则将根据相关政策规定进行适时调整。对购买优待票的人士,场馆保留查看相关证件的权利。

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享