展览“随风·滚石”是青年艺术家项目“随风计划”启动后的首个联展,通过六位青年艺术家的作品,以影像、绘画、装置等多样化的艺术媒介,呈现对日常生活中循环与变化的思考,表达了艺术家们在快速变化时代中对个体与社会关系的敏感观察,为观众提供了探索生活荒谬与意义的新方式。

展期内,我们将对话六位青年艺术家,了解作品创作历程,探讨展览背后故事脉络。第六期,刘宁通过《城市》系列向我们展示了被忽视的建筑风景,并深入探讨城市变迁带来的情感疏离与思考,表达了对光影、色彩的独特理解。让我们一起走进他的艺术世界,感受城市中的光与影。

ABOUT ARTIST

关于艺术家

刘宁,1992年生于山东潍坊,2016年毕业于山东农业大学,现工作生活于北京。

他以水彩为主要媒介进行创作,作品常以一种凝视的方式,捕捉“人造物”承载的人类痕迹,探索人与日常环境、记忆与现实之间的多重关系。

对话

刘宁

—

山中天:

您的创作大部分以建筑为主,是什么契机让您选择它们作为艺术主题?

刘宁:

我们每天穿梭在城市中,面对熟悉的建筑和风景,大部分行为和活动都在其中完成。这些建筑与我们的日常紧密相连,却常常被我们忽视,默默充当日常生活的载体。这些“载体”都是真实而具体的城市细节,在琐碎与模糊中散发着人为的痕迹。作为“人造物”,建筑本身就在诉说着人。

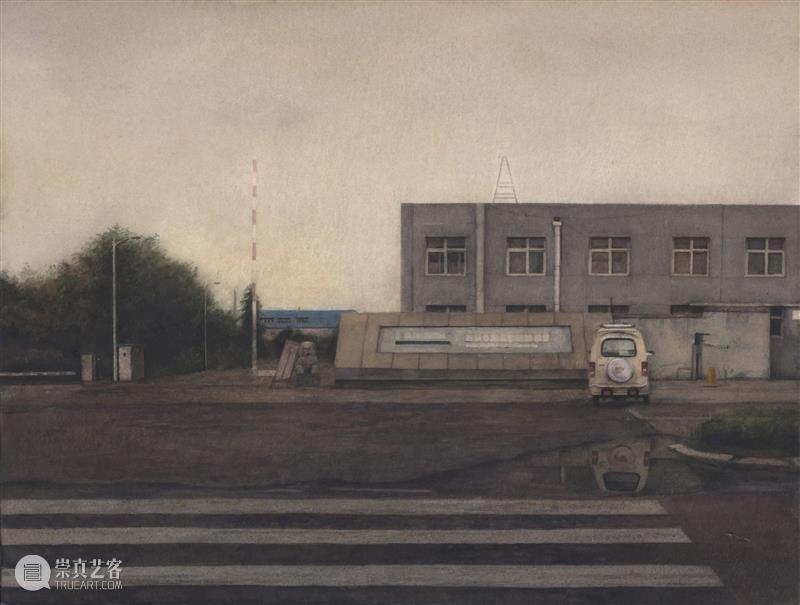

刘宁,《城市》系列,2020,纸本水性材料,55 × 105 厘米 / 31 × 41 厘米

山中天:

您的作品展现了许多不同类型的建筑,有的位于城市中心,有的临海而建,还有些分布在不同城市。请问您是如何挑选这些建筑和城市的呢?

刘宁:

我创作的大部分素材,基本上都来自于我身边的环境,那些看似平平无奇,甚至有些颓废或者衰败的建筑。我想强调的并不是不同城市建筑或者不同风景之间的差异性,而是一种“共性”——面对城市发展与变迁所产生的情感疏离。

刘宁,《城市》系列,2020,纸本水性材料,55 × 105 厘米 / 31 × 41 厘米,图片由艺术家提供

山中天:

您作品的风景中暗藏了许多“人”的痕迹,而这些景观也与您有着很强的关联性。您创作的这些风景,是否也是在捕捉自己留下的印记呢?

刘宁:

我的画面中可以说几乎不会有人的出现,我觉得我的作品更多是强调一种“观看”,是通过一个窗口去凝望或窥视远方,以“我”的视角,带着一种置身世外的抽离感去创作。这些作品大部分源于我的个人体验,不可避免地会捕捉到自己的痕迹,与自身和当下发生关联。

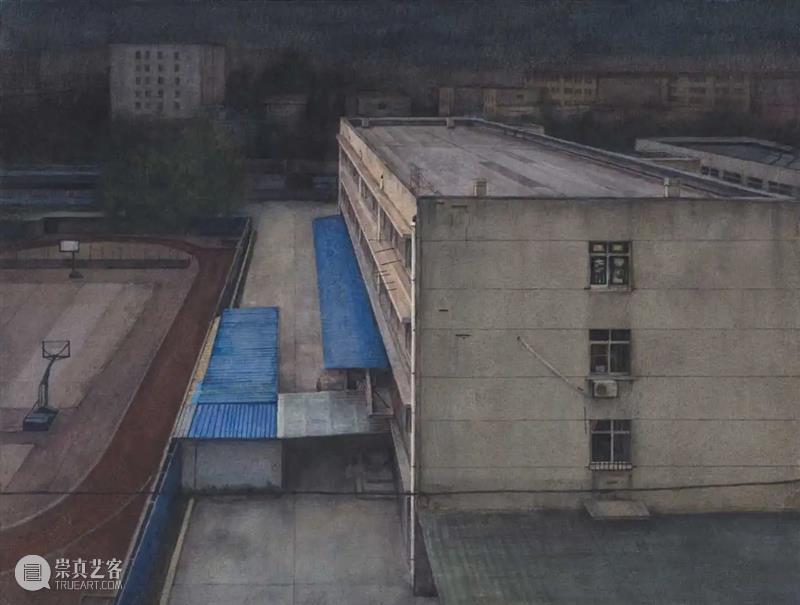

刘宁,《城市》系列,2020,纸本水性材料,55 × 105 厘米 / 31 × 41 厘米,图片由艺术家提供

山中天:

在您的艺术创作中,我们发现有些作品偏爱暗冷色调,而另一些则以明亮、高饱和度的色彩为主。请问您是出于怎样的考虑或灵感,在不同作品中选择了如此截然不同的色彩基调?这些色彩选择背后蕴含着什么样的意义或情感表达呢?

刘宁:

这个系列作品自2019年启动以来,我一直在持续关注这一主题。随着思考的深入,作品的处理方式也不断变化。本次展览中的作品,整体呈现出相对灰暗的色调,色彩被控制在微妙的平衡之中,色彩的对比与变化都被压缩在有限的范围内。这种灰暗的色调营造出一种晦暗的氛围,使色彩和边缘看上去不够分明,带来一定的距离感,甚至有些模糊,但这种距离感在情感上反而更加温和。相比之下,我近期的作品色调会更加明亮,更像是阳光直射带来的灼烧、刺痛,在情感上却是更冰冷而直接的。

刘宁,《城市》系列,2020,纸本水性材料,55 × 105 厘米 / 31 × 41 厘米,图片由艺术家提供

山中天:

您为什么选择水彩作为主要的创作材料?您有考虑过选择其他材质和形式进行创作吗?

刘宁:

在当下的创作环境中,艺术媒介和材料的选择更加多元,但对我来说,选择水彩是一种必然。我出生成长在山东,从小对中国画接触的比较多,随着逐渐学习绘画,才逐渐接触到西方艺术。我发现水彩画与中国水墨有许多共性,都以水为媒介、以纸为载体。水彩具有很强的包容性,也契合传统文人气质的含蓄、温润和内敛,这与我的表达和追求也很贴合。当下,艺术更强调表达,而表达更多的可能是出于一种本能。随着创作的持续,我也在逐步探索其他媒介和形式,但更多时候,我还是从古典艺术的形式语言中汲取艺术养分。

刘宁,《城市》系列,2020,纸本水性材料,55 × 105 厘米 / 31 × 41 厘米,图片由艺术家提供

山中天:

在您的许多系列作品中,偶尔会有几幅出现一束光照射在特定部分的场景。像这样的光束是您有意加入的一种特殊表达吗?

刘宁:

作品中画面展现出的任意一部分都不是偶然,不管是来自现场捕捉的短暂一瞬,还是创作过程中有意为之的安排。“光”在视觉上是更强烈的,能够制造出一种鲜明的明暗反差。从表达上来说,光的出现伴随着影子,以及来自画面外的“遮挡物”。

刘宁,《城市》系列,2020,纸本水性材料,55 × 105 厘米 / 31 × 41 厘米,图片由艺术家提供

山中天:

您更倾向于让观众从作品中感受到您想传达的特定情绪和感受,还是希望通过作品抛出一个开放式的问题?

刘宁:

我的作品就像一个被构造的思考空间,我把自己想要表达和传递的内容都藏在其中。当作品在创作完成并被抛向观众的那一刻,对我来说,作品事实上已经结束了。而在之后,作品的意义便交由观者去解读,对每个观者来说,这种意义或许更加重大和深远。

刘宁,《城市》系列,2020,纸本水性材料,55 × 105 厘米 / 31 × 41 厘米,图片由艺术家提供

??“随风计划”相关阅读:

Open Call|随风计划启幕!青年艺术家项目开放征集通道

—

2024年,山中天艺术中心发起青年艺术家项目“随风计划”,旨在发掘和培养新生代艺术家,建立一个展示作品的专业空间和扶持青年艺术家成长的平台,激励艺术家突破传统的创作边界,探索新锐艺术媒介和表达方式。通过策展人、导师及资源支持等形式,帮助艺术家实现更高水平的创作;同时提供开放的互动合作空间,联结青年艺术家与同行、资深艺术家和批评家,拓展职业发展路径。

山中天艺术中心坐落于北京朝阳区751艺术区,由著名建筑师金秋野设计,是一座融合了当代艺术与建筑艺术的综合体,也是集青年艺术家共创、艺术衍生品展示、多功能厅和咖啡厅于一体的综合性艺术空间。艺术中心每年举办一系列高品质的展览、讲座和教育活动,并积极拓展品牌合作项目、参与各类艺术公益活动。其核心目标是构建以艺术教育为基石、扶持青年艺术家为核心的艺术创作交流平台,旨在为社会和公众提供丰富多彩的教育资源和艺术体验,并致力于成为具有深远影响力的青年艺术家研究型实验性美术馆。

点击进入展览购票

正在展出

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享