惠书文,策展人、批评家、艺术史论研究者。一位同时执掌上海两家民营美术馆的馆长:YOUNG美术馆、拂尘庵美术馆。

他通过策展实践来构建能动性的新型文化场域,在打破艺术系统的既有规则时,亦试探着知识生产与公共领域的交汇可能性,同时将展览转化为一种文化生产,从而引发关于艺术、权力与公共性关系之间的深层讨论。

惠书文热衷于全球视野下中青年艺术家的挖掘和文献梳理及推广工作,通过艺术家工作室考察、学院教学与策展实践的方式结合来寻找在这个时代更鲜活和富有学术性的艺术家,以此打开当代艺术生态中更广阔的视域通道。

在以跨学科研究为基础的同时,展开对展览结构构建非线性的叙事逻辑。例如在张丹个展“万物之灵”(2024)中,他将数字艺术与工业物、技术装置并置,打破线性时间观,迫使观众反思技术演进背后的工业生产、环境生态和权力之间的互联关系。这种“知识考古学”式的策展策略,凸显了他对艺术史叙事的解构野心。

YOUNG美术馆,2025

惠书文

我试图捕捉城市化进程、劳动异化、身份流动等社会症候,揭示社会语境背后的隐性权力结构与生态机制,强化艺术本体在地调研与长期介入的内在思考,弥合艺术系统与社会现实之间的割裂。

拂尘庵美术馆,2025

拂尘庵美术馆,2025当策展人、美术馆馆长从“导演”退为“编剧”甚至“观众”,策展能否真正实现民主化?策展人的价值并不在于提供答案,而在于持续抛出问题:艺术如何介入社会?策展人和馆长的权力边界在哪?

惠书文通过作品展陈和并置来制造认知张力,如将AI与工业遗存进行对话,使得观众在技术乌托邦与历史创伤之间建立批判性联结。跨学科的策展视野使展览本身成为知识生产的实验场,将技术史、社会学与空间政治纳入策展话语体系,而非单纯的作品陈列空间。这种“反身性策展”与克莱尔·毕晓普(Claire Bishop)提出的“参与式艺术制度批判”形成对话,将展览机制本身变为批判对象。

策展人的“反叛基因”

当代艺术从边缘到中心的悖论

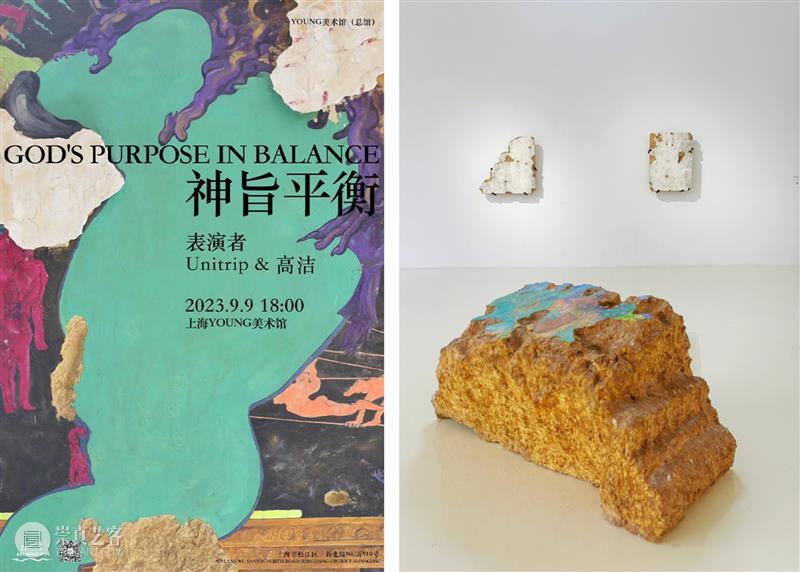

策展人:惠书文,学术主持:张念;高洁个展《神曲》;展览地点:YOUNG美术馆

策展人:惠书文,冬尼个展《之间的空间》;展览地点:YOUNG美术馆

策展人:惠书文,冬尼个展《之间的空间》;展览地点:YOUNG美术馆

在数字化浪潮席卷全球的今天,惠书文的策展实践展现出独特视角。他敏锐地捕捉到数字技术对艺术生态的重构,在冬尼个展中,他探讨了虚拟与现实、物质与信息的边界。展览中的作品不再是传统的物质存在,而是游走于虚实之间的数字存在。

“之间的空间”是对显性空间的理性想象,是对现实空间的感性认知和探微。空间不仅仅是一种物理形式的客观存在,也是彰显个体与其对流的某种语言平台,它携附着多元性及跨学科特质的密度混杂。而之间意为两者的中间部分,空间中的平衡,或空间错位。

在这一最新系列中,我们能感受到艺术家对于图像景观更近一步的思考和感受,极简化,平面性,以及局部视角的放大,是真实的之间的空间的显现,同时构成了现实与虚幻、物质与精神之间的“之间的空间”。就像康德说的:空间是一种人类的感觉形式,是我们认识世界的先决条件,因此空间在人类认识中具有先验性。

策展人:惠书文,冬尼个展《之间的空间》;展览地点:YOUNG美术馆

策展人:惠书文,冬尼个展《之间的空间》;展览地点:YOUNG美术馆

策展机制的自我批判

作为知识生产的试验场

策展人:惠书文,张丹个展《万物之灵》;展览地点:拂尘庵美术馆

策展人:惠书文,张丹个展《万物之灵》;展览地点:拂尘庵美术馆

策展人:惠书文,张丹个展《万物之灵》;展览地点:拂尘庵美术馆

策展人:惠书文,张丹个展《万物之灵》;展览地点:拂尘庵美术馆

近几年来,您执掌的两家美术馆在业界已有一定影响力,从展览质量到公共教育、学术研究等。请谈谈在您心目中一个理想的美术馆应该是什么样子?

惠书文:很多人认为美术馆就是存放艺术品的仓库,把作品展陈好就结束了。但在我看来,美术馆应该是一个充满张力的场域,是思想交锋的战场,是催化思想的容器,是激发创造力的实验室。它不应该是一个死气沉沉的"艺术品的坟墓",而应该是一个活生生的有机体,与社会脉搏同频共振。

您用了"战场"这个词,很具冲击力。能具体说说这种"战场"的特质吗?

惠书文:当代艺术本质上是一场观念的较量。美术馆作为展示平台,不应该只是被动地呈现作品,而应该主动设置议题,引发讨论。比如我之前做的“耍惹石主个展:蒙格-神话·配方的梦魇(成都)、梦境的降临(上海)、狂想曲(深圳)",就是探讨数字化时代下绘画创作的边界问题。展览期间,我们组织了多场讨论,甚至邀请观众参与创作,现场氛围感很强。这才是一个美术馆应有的状态——不是温文尔雅的沙龙,而是充满思辨张力的公共论坛。

这种理念确实与传统美术馆的定位大相径庭。在具体实践中,您遇到过哪些阻力?

惠书文:阻力无处不在。首先是来自资金和运营成本的压力。做有个性化的展览意味着风险,而很多赞助商更愿意把钱投在稳妥的展览上。但最大的阻力其实是来自观众的习惯——很多人来美术馆就是为了打卡拍照,对展览和作品深度思考缺乏耐心。

说到观众,您如何看待当下美术馆的"网红化"现象?

惠书文:这是个很尖锐的问题。"网红化"本身不是坏事,它让更多人走进了美术馆。但问题在于,很多美术馆为了流量,把展览做成了"拍照背景墙",完全丧失了艺术应有的思想深度。

我们馆也做过一些"网红展",但始终坚持一个原则:视觉冲击力必须服务于思想表达。比如去年的"之间的空间"展览,虽然有很多适合拍照的装置,但每个作品都在探讨技术异化的问题,观众拍完照后,会不自觉地思考作品背后的议题。

这种平衡确实很难把握。在策展过程中,您如何确保展览既有学术深度,又能吸引大众?

惠书文:关键在于找到恰当的切入点。比如我去年做的"万物之灵"展览,就从当下热门的AI话题切入,探讨技术发展对人类身份认知的影响。展览中既有前沿的科技艺术作品,也有批评家、哲学家的理论阐释,还有互动体验区。我们希望通过这种多层次的设计,让不同背景的观众都能找到自己的参与方式。

您如何看待人工智能对艺术创作的影响?

惠书文:这是个极具时代性的话题。AI不是艺术的敌人,而是新的创作工具。但关键在于我们要警惕技术至上主义的陷阱。艺术的核心永远是人的思想和情感表达。我们馆今年将做一个实验项目,邀请艺术家与AI协同创作,目的不是展示技术有多炫酷,而是探讨人机协作中创作主体性的问题。

这种探索很有意义。在您看来,未来的美术馆会是什么样子?

惠书文:未来的美术馆将突破物理空间的限制,成为连接现实与虚拟的混合场域。我们正在开发一个元宇宙美术馆项目,不是简单地把实体展览搬到线上,而是创造全新的艺术体验方式。比如观众可以进入艺术家的思维空间,亲身体验创作过程;或者通过AI技术让历史文物在现实场景中"复活"。但无论如何创新,美术馆的核心使命不会改变:激发思考,启迪智慧。

您提到AI,这是否意味着传统美术馆终将消亡?

惠书文:恰恰相反。数字技术越发达,实体空间的价值反而越凸显。人们需要真实的艺术体验,需要面对面的思想交流。未来的美术馆应该是虚实相生的,数字技术不是替代,而是延伸了实体空间的可能性。

在美术馆运营方面,您有什么独到的见解?

惠书文:美术馆不能只靠门票和政府拨款生存。我们建立了多元化的收入模式,包括理事会、文创开发、艺术教育、品牌合作等。但最重要的是,要把美术馆打造成一个文化IP。比如我们推出的"清漾"系列公教活动,已经成为美术馆比较重要的公益项目品牌。这种品牌效应不仅带来了经济收益,更重要的是提升了美术馆的社会影响力。

说到社会影响力,您如何看待美术馆的公共责任?

惠书文:美术馆不是艺术精英的俱乐部,而是公共文化空间。我们每年都会推出针对不同群体的公益项目,比如每年参与狮子联会公益慈善事业的义拍,面向自闭症儿童发起的"艺术疗愈"项目等。艺术不应该高高在上,而应该成为改变社会的力量。

策展人是一个什么样的职业?

惠书文:策展人的“镣铐”是多重的。首先是资本经济的镣铐。艺术市场繁荣的背后,是资本逻辑的强势介入。策展人不得不考虑展览的商业价值,迎合藏家和机构的审美喜好和倾向,这在一定程度上限制了策展的独立性和批判性。

其次是体制的镣铐。美术馆、博物馆等机构有着自身的运行机制和权力结构,策展人需要在这些框架内进行创作,难免会受到各种限制。最后是观念的镣铐。艺术界存在着各种既定的观念和标准,策展人需要打破这些桎梏,才能创造出真正有价值的展览。

面对这些“镣铐”,策展人如何实现“突围”?

惠书文:突围的关键在于保持独立思考和批判精神。策展人不能被资本和体制所裹挟,要始终坚持自己的艺术理念和学术立场。

同时,策展人也要积极拓展策展的边界,尝试新的策展方式和媒介,打破传统的展览模式。此外,策展人还要加强与艺术家、学者、公众的对话,构建一个开放、多元的艺术生态。

您如何看待策展人与艺术家的关系?

惠书文:策展人与艺术家是相互成就的关系。策展人需要深入了解艺术家的创作理念和作品内涵,才能策划出与之相匹配的展览。艺术家也需要策展人的专业眼光和策展能力,将自己的作品更好地呈现给公众。当然,策展人与艺术家之间也会存在分歧和矛盾,这就需要双方进行坦诚的沟通和交流,最终达成共识。

您认为策展人最重要的素质是什么?

惠书文:策展人最重要的素质是独立思考的能力和敏锐的艺术嗅觉。策展人需要对艺术史、艺术理论有深入的研究,同时也要关注当代艺术的发展动态,能够敏锐地捕捉到新的艺术现象和趋势。此外,策展人还需要具备良好的沟通能力和团队合作精神,能够与艺术家、机构、公众等各方进行有效的沟通和合作。

您如何理解策展的“公共性”?

惠书文:策展的“公共性”体现在两个方面:一是展览内容的公共性,即展览应该关注社会现实,反映公众的诉求,引发公众思考;二是展览形式的公共性,即展览应该打破传统的精英化模式,采用更加开放、互动的方式,吸引更多公众参与其中。

如何看待策展的“学术性”与“大众性”之间的关系?

惠书文:策展的“学术性”与“大众性”并不矛盾,而是相辅相成的。策展人应该在保证学术水准的前提下,采用通俗易懂的语言和形式,将专业的艺术知识传递给公众。策展人也要善于从公众的反馈中汲取灵感,不断丰富和完善自己的策展理念。

您认为未来策展的发展趋势是什么?

惠书文:未来策展将更加注重跨学科、跨领域的合作,打破艺术与其他学科之间的壁垒,探索新的艺术表现形式和策展方式。然而,策展也将更加注重科技的应用,利用虚拟现实、增强现实等技术,为观众带来更加沉浸式的观展体验。策展还将更加注重社会参与,鼓励公众参与到策展过程中来,共同构建一个更加开放、多元的艺术生态。

您如何看待中国当代艺术的现状?

惠书文:中国当代艺术正处于一个蓬勃发展的时期,虽然涌现出了一大批优秀的艺术家和作品,但同时,中国当代艺术也面临着一些挑战,例如艺术市场的浮躁、学术研究的滞后、公众审美教育的缺失等。中国当代艺术需要更加理性、健康的发展环境,需要更多人的关注和支持。

您认为策展人应该如何面对批评和质疑?

惠书文:批评和质疑是策展人成长过程中不可避免的。策展人应该以开放的心态面对批评,虚心听取不同的意见,从中汲取有益的养分。策展人也要坚持自己的艺术理念,不轻易被外界的批评所左右。只有经过不断的反思和质疑,策展人才能不断进步,创造出更加优秀的展览。

您如何看待策展人的社会责任?

惠书文:策展人不仅是艺术的传播者,也是社会文化的建构者。策展人应该关注社会现实,通过展览引发公众对社会问题的思考,推动社会进步。策展人也要积极参与到公共艺术教育中去,提升公众的艺术素养,促进艺术与社会的良性互动。

您认为策展人应该如何平衡艺术与商业之间的关系?

惠书文:艺术与商业并非水火不容,而是可以相互促进的。策展人应该在保证艺术品质的前提下,积极探索艺术与商业结合的新模式,实现艺术价值与商业价值的双赢。也要警惕商业对艺术的侵蚀,避免艺术沦为商业的附庸。

您如何看待策展人的“权力”?

惠书文:策展人拥有选择艺术家、作品和展览主题的权力,这种权力既是一种责任,也是一种挑战。策展人应该谨慎使用自己的权力,避免权力滥用,确保展览的公平性和公正性。策展人也要意识到自己的权力是有限的,最终决定艺术价值的还是时间和历史。

您认为策展人应该如何面对失败?

惠书文:失败是策展人职业生涯中不可避免的一部分。应该以平常心面对失败,从失败中吸取教训,不断总结经验,提升自己的策展能力。也要保持乐观的心态,相信自己的艺术理念,继续前行。

您如何看待“孤独”?

惠书文:策展人也是一个孤独的职业,需要独自面对各种挑战和压力。但同时,策展人也是一个充满创造力的职业,可以通过自己的努力,创造出令人惊叹的艺术创作。学会享受孤独和自洽,在孤独中思考、创作,最终实现自我价值。

您如何看待策展人的“ legacy”?

惠书文:策展人的“ legacy”不在于策划了多少场展览,而在于是否推动了艺术的发展,是否影响了公众的审美,是否留下了值得思考的问题。策展人应该以长远的眼光看待自己的职业生涯,努力创造出具有 lasting impact 的展览。

您认为策展人应该如何面对死亡?

惠书文:死亡是每个人都无法逃避的终极命题,以坦然的心态面对死亡,将有限的生命投入到无限的艺术创作中去。用艺术对抗死亡的虚无,用艺术留下生命的痕迹和时代显影。

关于YOUNG美术馆

YOUNG美术馆(总馆)

位于上海松江新城商务中心区,2020年开始兴建,坐落于泰晤士小镇核心位置,以湖畔英式广场为主轴线,占地3000㎡,主楼建筑面积达到2000㎡;建筑周边有1000多平方米的展示雕塑园,2021年6月整体竣工。时尚感、现代化、国际性、生态型,“最美的沪上英伦风美术馆,YOUNG,无限ART。”

YOUNG·拂尘庵美术馆(新馆)

坐落于上海之根——松江广富林文化遗址公园内,占地面积10亩,建筑面积660㎡。建筑风格以中式园林的山水景观为主体风貌,是一个富有历史痕迹的新型文化场域,在穿越古今的同时,以经典与当代的视角意象未来。空间结构以独特的设计风格与中国传统建筑设计产生时代关系,并与广富林本身的文化历史生发着传统与当代的对话语境。

YOUNG美术馆是集展览、收藏、研究、公共教育、国际交流、文创产业于一体的公共文化服务平台,秉持严谨的学术态度以及新型实验性的创新实践,致力于中国当代艺术的推动、发展。通过艺术家个案研究和文献梳理,同时还将展开与其它领域的艺术交流和品牌合作,并重新审视全球化语境下的艺术新力量,旨在打造一个具有特色和代表性的中国民营美术馆。

了解YOUNG美术馆各类艺术活动资讯

欢迎关注我们的订阅号

上海市松江区三新北路900弄910号

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享