转自公众号:Art Ba Ba

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2MDU5MTI2Nw==&mid=2247525924&idx=1&sn=04f1dad140dabb785f0331e71d4ac4c2

?

展览

“让·米奥特:归返中国”

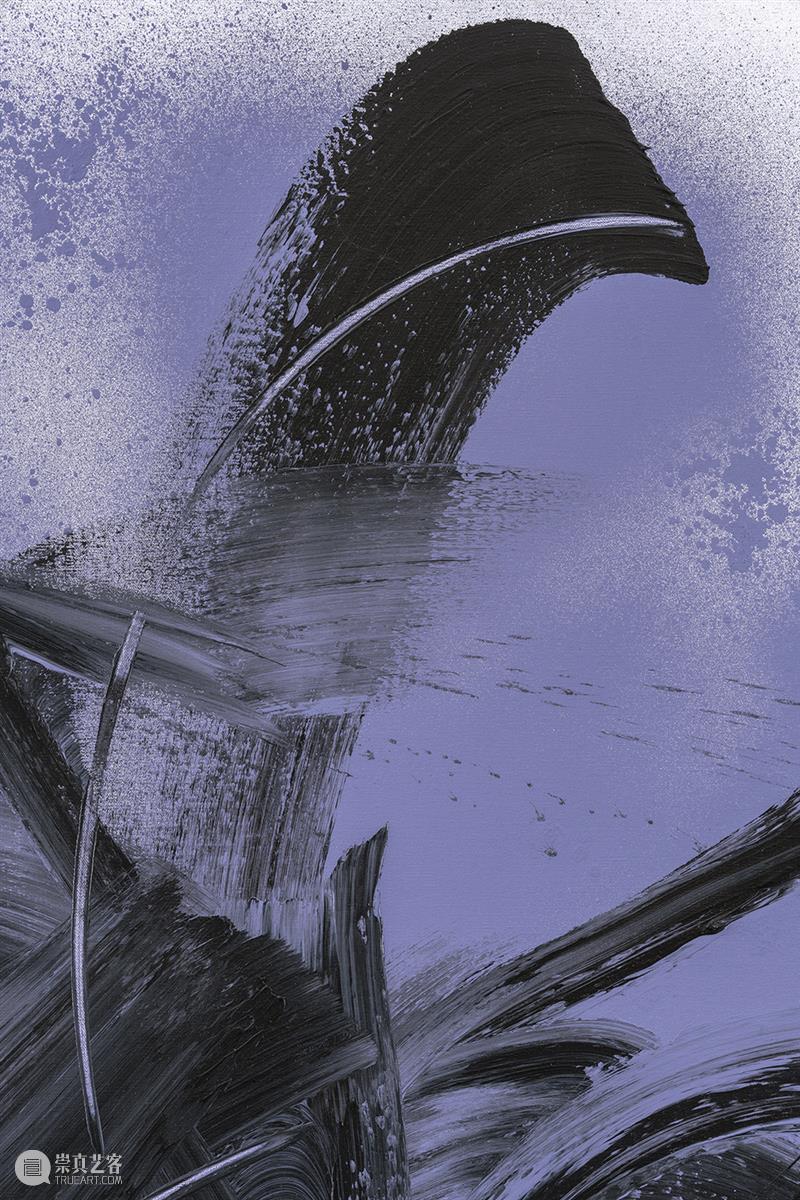

让·米奥特,《差异》 (局部) ,2005

布面丙烯,130 x 97 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

“我想弥合两个极端:一个是完全的还原、提炼和自我克制,只留下能同时表达整个思想和情感世界的一个印记,像禅宗那样。另一种则是奔放、完全的自发性,以及无拘无束的多种绚丽和穿插的色彩。在这两个极端中,都有一种失去自我、完全奉献自我的渴望。”

——让·米奥特

撰文 / 唐鎏

图片致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

让·米奥特,“归返中国”展览现场

阿尔敏·莱希-上海,2025年1月10日-3月15日

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Alessandro Wang

1980年于北京法国文化中心举办的让·米奥特个展

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

让·米奥特,“归返中国”展览现场

阿尔敏·莱希-上海,2025年1月10日-3月15日

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Alessandro Wang

让·米奥特肖像,1998

致谢让·米奥特基金会

摄影:Sylvie Rua

1983年于台北国立历史博物馆举办的让·米奥特个展

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

1983年于新加坡国立博物馆举办的让·米奥特个展

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

让·米奥特,《无题》,1980

布面丙烯,94 x 121 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

让·米奥特,《无题》 (局部) ,1980

布面丙烯,94 x 121 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

让·米奥特,《无题》,1994

布面丙烯,167 x 135 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

让·米奥特,《倾斜》,1989

布面丙烯,134.5 x 101.5 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

让·米奥特,《无题》,1948

亚麻布面油画,50.5 x 42.5 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

让·米奥特,《无题》,1948

亚麻布面油画,50.5 x 42.5 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

手势主义很早便出现在了让·米奥特的绘画中,早期更多只是作为画面的一部分——有时甚至不是最重要的一部分——出现:有时是明显地与厚重、黑暗的底色区分,作为一个相对精致的、抒情的段落,来提亮、激活心理的质感与背景 (如此次“归返中国”展出的两件小尺幅的油画《无题》) ,有时则是用来“动摇”画面,使色彩排列、聚集的节奏不至于过分紧张(如此次展出的1960年绘制的《无题》) 。

让·米奥特,《无题》,1960

布面油画,198 x 133 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

而自60年代的转折期开始,艺术家受纽约画派影响,逐渐舍弃紧张、密集,由大量色彩组合而成,密不透风的构图方式后,这些即兴性的笔触,尤其是那种以“挥洒”为主要姿态的手势主义,便愈发有机地参与到画面中,并主导着画面的构成了:画面的起点通常是一种带有书法性质的黑色,具有最显而易见的强烈的速度或是动势,其他色彩,则配合着这种动态,以种种相较之下更缓和的手势,进入黑色与白色之间,创造出整个画面的空间感。

对让·米奥特自己而言,自己对手势的重视,部分起源于对舞蹈的喜爱:艺术家早年曾参加舞蹈演出,也曾多次为剧团和演员设计布景、服装。除了单纯地将舞蹈的动作、演员作为灵感和素材,让·米奥特还从一种更加根本性的“未完成动作”的角度,将绘画与舞蹈联系起来:“所谓的作品,所谓的‘作’,仅仅发生在动作的欲望与实质性的姿势之间。”他曾这样表示。而这意味着无论是“作品”,还是“创作”这一艺术活动,包括具体的“制作”,对让·米奥特而言都不是成型的、事后的,而是即时的、即发的。这样的思想使得让·米奥特的绘画无一不来自每一个具体的当下的瞬间,同时又充满不可预知性和能量,同时也使得他的绘画获得了一种特殊的思想深度:舞蹈艺术本身事关一种思考,即我们的精神如何在身体中延展,“我们”又如何每时每秒、每分每刻地在时间、空间中延展。

让·米奥特,《燃动》,1996

布面丙烯,300 x 500 cm

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Alessandro Wang

让·米奥特,《燃动》 (局部) ,1996

布面丙烯,300 x 500 cm

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Alessandro Wang

除舞蹈外,另一个让·米奥特重要的灵感来源是东方的哲学思想和艺术,他曾多次到访日本、中国,也与赵无极、山姆·弗朗西斯等来自中国或与东方思想密切有关的艺术家交好。在他的认识中,与西方将人视为万物的尺度不同,道家文化更加强调人居与天地、万物之中,同时也更强调“无作”。包括禅宗在内,东方的思想共同启发了他对白色,以及作为“无色”存在于画面中的空白的思考。

在本次“归返中国”展出的作品中,有数幅画绘制于白色底漆之上,有的则是在强烈的色彩之间,加入白色进行留白。让·米奥特自70年代中期便开始实验将白色以及画布本身的棕色融入构图之中,并进行过一系列双色画 (即只有底色和另一种颜色) 的尝试。而这些白色 (无论是空白还是留白) ,除了从视觉节奏、画面空间感上极大地调节、控制着纷繁的色彩,令其发光、运动之外,让·米奥特还认为,白色能为思想以及精神提供深度,他曾解释说:“二元性是我绘画中的一个常数,我从未试图消除他,相反,我试图有效地利用它。我对地中海文明的丰富光线和‘自然’本性着迷,但与此同时,也许是因为我的北方血统,我对形而上问题的兴趣也一样。”

让·米奥特,《无题》,1995

布面丙烯与喷漆,101.5 x 134.5 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

让·米奥特,《无题》 (局部) ,1995

布面丙烯与喷漆,101.5 x 134.5 x 4.6 cm (裱框尺寸)

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Nicolas Brasseur

因此,对于理解让·米奥特而言,一个最应该被反复提示的关键点或许是,尽管其表象已足够难忘,提供着充足的视觉趣味,但仍不要遗忘了沉思。这种沉思是他向我们提供的结果,也是其画作产生的过程,它或许与刻板印象中哲人们扶额的冥想不同,是轻快的、简便的,但深度却丝毫不逊色,它甚至可能很东方,是发生在路上、行旅中,甚至是忘我的舞蹈中的。

让·米奥特,“归返中国”展览现场

阿尔敏·莱希-上海,2025年1月10日-3月15日

致谢让·米奥特基金会与阿尔敏·莱希

摄影:Alessandro Wang

[1] Thomas Schlesser,The New School of Paris Through Its Pioneering Women (1945-1964) ,作者自译;

[2] 文中所引艺术家对话来自让·米奥特已出版画册或个人网站,作者自译。

让·米奥特 @ AR

阿尔敏·莱希(巴黎 | 布鲁塞尔 | 伦敦 | 纽约 | 上海 | 摩纳哥)

于1997年创立,现代理众多国际上重要的著名和新晋艺术家,并致力于探索现代与当代艺术之间的联系。同时,阿尔敏·莱希也是阿尔敏与伯纳德·毕加索基金会(FABA)的两位创始人之一。

点击阅读原文

点击阅读原文

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享