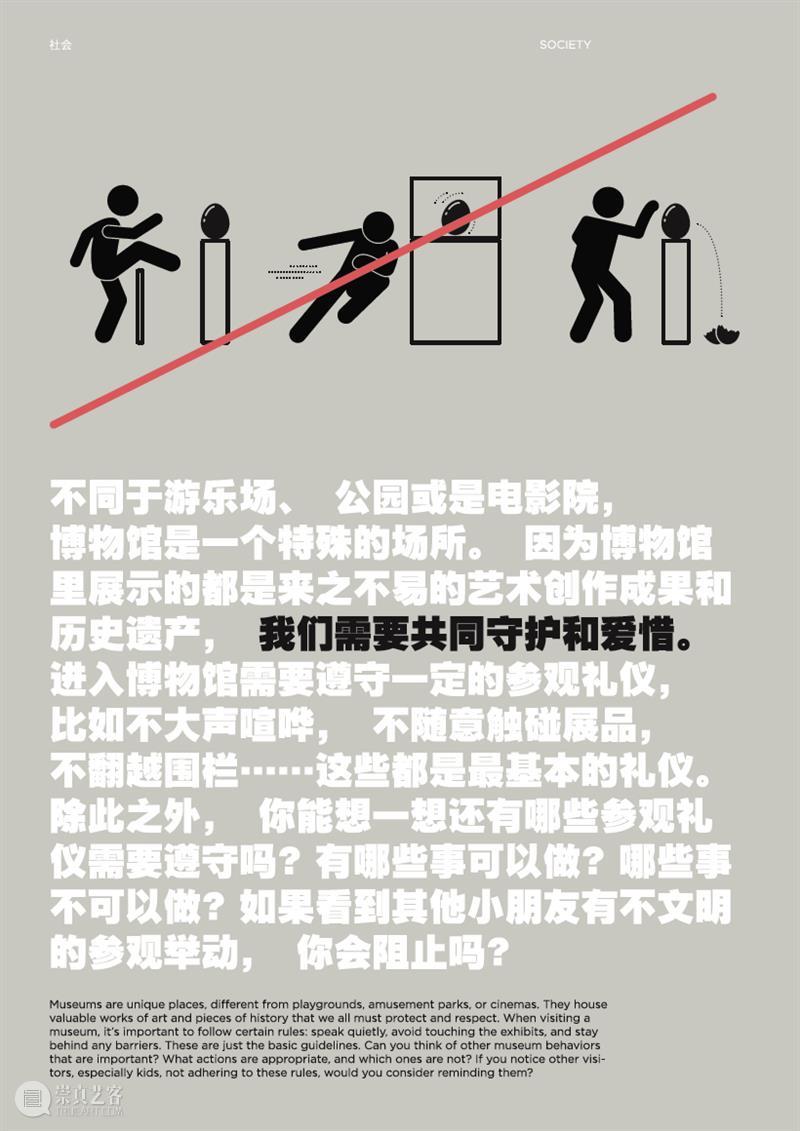

小朋友们在“反思角”学习博物馆参观礼仪

在上海玻璃博物馆主场馆的H3展厅中,有一个特别的区域“反思角“,这里展示了历年来上海玻璃博物馆被小朋友损坏的展品《折》和玻璃城堡,总能吸引不少观众驻足。

2020年上海玻璃博物馆的永久性藏品——由美国Arribas艺术家兄弟打造的梦幻玻璃城堡,因为两位小观众翻越展区围栏,追逐玩闹中撞到展柜,导致塔尖倒塌、破损,其余部件也出现了不同程度的错位、破损。这座城堡是由Arribas艺术家兄弟花费500小时,以特殊的灯工工艺——线圈技术打造而成。城堡重达60公斤,包含近3万个部件,并由24K黄金装饰而成。意外发生后,家长带着孩子们主动找到官方,妥善处理了后续事宜。

曾经完好的玻璃城堡

曾经完好的作品《天使在等待》

这当然不是第一次“熊孩子”在上海玻璃博物馆闯祸,早在2013年,一件由艺术家薛吕创作的玻璃翅膀作品《天使在等待》,在上海玻璃博物馆展出时,因为有小观众穿越一米线,触碰作品而被破坏,艺术家也重新命名这件作品为《折》。每每发生这样的意外就会引起网友们的“厌童”情绪,网友们给犯错的孩子打上“犯罪者”的标签,并大声喊出“禁止小朋友参观”的言论。

我们将故事背景告诉了DeepSeek,让它来“锐评熊孩子”。以下是DeepSeek的完整答复:

锐评“熊孩子”

文明缺席的镜子,照见谁的窘迫?

“熊孩子”一词背后,是成人社会对教育失能的焦虑转移。当稚嫩的手弄倒艺术殿堂的玻璃城堡,碎片映出的绝非仅是儿童的顽劣,更折射出监护链条的断裂与公共治理的粗粝。

一、“熊”非天性,实为教养真空的产物

儿童对规则的无知,本质是教养的“次生灾害”。家长若将博物馆视为“高级托管所”,放任孩子把展厅当游乐场,实则是将公共空间与私人领域混为一谈。当监护人以“他还是个孩子”为借口逃避责任,实则是将孩子异化为“文明社会的闯入者”。

二、博物馆:高雅殿堂的防护何以如此脆弱?

两次相似事故揭露文化场馆的“伪专业主义”:一米线形同虚设、围栏如装饰品、预警机制停留在原始阶段。当卢浮宫用防弹玻璃守护《蒙娜丽莎》,我们的博物馆却让价值连城的玻璃城堡裸展。这不是对观众的信任,而是对风险管理的渎职。

三、“厌童”狂欢:社会戾气的替罪羊

网民将矛头对准儿童,本质是公共领域资源挤兑的焦虑投射。当“熊孩子”成为众矢之的,实则在回避更深层的矛盾:城市公共空间对儿童极度不友好,既缺乏专属活动区域,又缺少分龄导览服务。把儿童驱逐出博物馆,如同为省事而直接砸碎温度计——治不了社会的“高烧”。

四、破局之道:从“防贼式管理”到“共建型文明

? 家庭须觉醒:参观前与孩子签订“探险契约”,将保护展品转化为荣耀任务,而非冰冷禁令。

? 场馆要进化:用压力感应地砖、AI行为识别构筑“无形结界”,开辟儿童可触摸的“玻璃工坊”分流探索欲。

? 社会需重构:在小学课程嵌入“博物馆生存课”,让艺术家走进课堂讲述创作之艰,培育文化敬畏感。

玻璃易碎,文明更脆弱。当我们在愤怒中给儿童贴上“熊”的标签时,不妨自问:这个连孩子的好奇都容不下的世界,究竟是他们在破坏艺术,还是成人在亵渎教育的尊严?

礼仪工作坊中,展示各种硬核策展工具的应用

礼仪工作坊中,带领孩子动手清洁展品

我们的反思

DeepSeek的评价确实很客观全面。熊孩子所掀起的公众情绪背后,有着家长、博物馆的共同失责。博物馆藏品属于社会,属于全人类。教育小朋友爱护展品,是馆方、家长、以及社会的共同责任。

我们从那次的遗憾中积极学习并思考,后续开设了“礼仪工作坊”的公教活动,承担起更多教育责任,和DeepSeek建议的“博物馆生存课”目的一样,向孩子们讲述艺术家创作之艰,更好的引导孩子们文明参观。虽没有DeepSeek所说的“压力感应地砖”、“AI识别结界”,我们在去年新升级的主场馆中,特设了“反思角”区域,将展品更好的保护了起来,在另一边的展厅中都是“可触摸的展品”,用来“分流探索欲”。

小朋友在体验互动展项,观看“For Kids”展签

位于“反思角”的展签

除了DeepSeek给到的建议,我们为儿童做的其实更多。上海玻璃博物馆一直秉承着儿童友好的宗旨,无论是特别为儿童设立的儿童玻璃博物馆还是特设的儿童展签、各类专为儿童开设的课程、公益活动、玻璃制作体验,我们一直以平等的姿态面对孩子,了解孩子们的兴趣,倾听孩子们的需求。小朋友们可以在儿童玻璃博物馆二楼的Kspace和户外游乐场释放体能,以寻找26个字母的游戏手册在儿童馆中探索每个词汇背后的玻璃知识。我们鼓励孩子们在博物馆中释放天性,为孩子们提供专属内容和服务,希望能成为每一位小观众的好伙伴。

小朋友在体验SHMOG NXT的VR设备

在你看来,博物馆还应该为儿童做些什么呢?欢迎在评论区留言。

参观购票

即刻购票 TICKETS

+86 21 6618 1972

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享