收录于话题

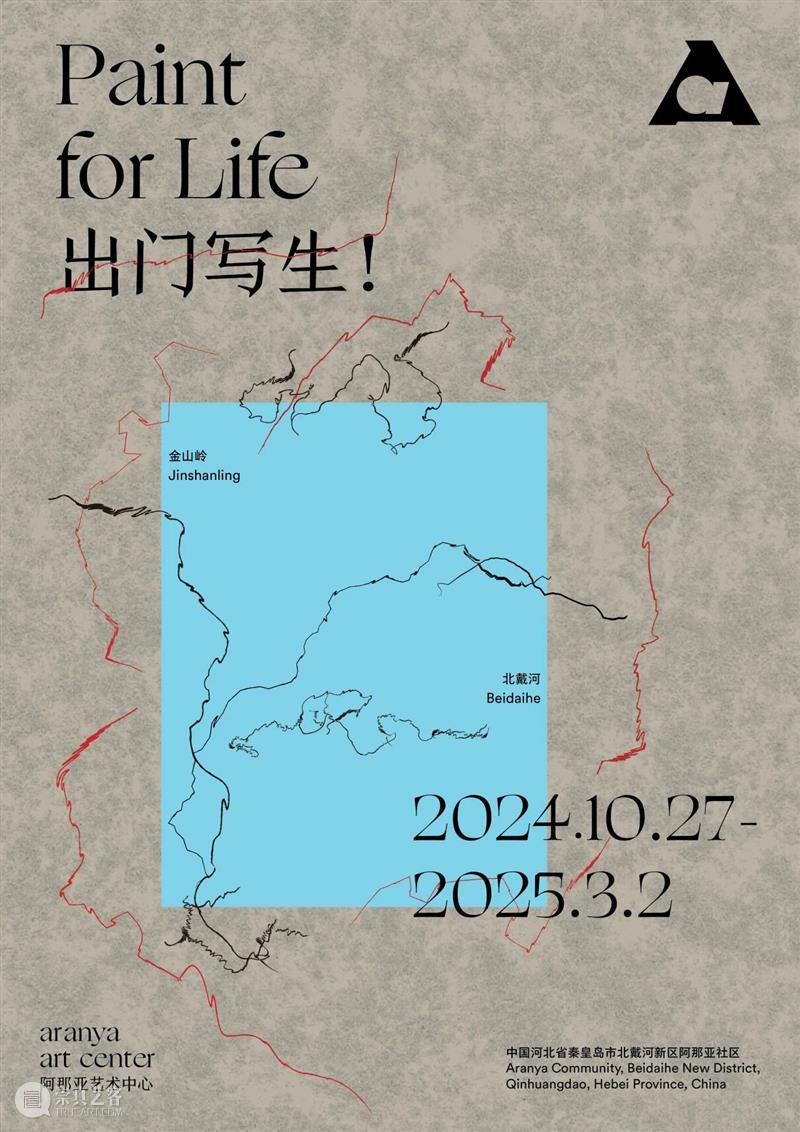

大型群展“出门写生!”于2024年10月27日在阿那亚艺术中心正式开幕,展览将持续至2025年3月2日。

艺术家庄辉在阿那亚夜晚的海边漫步时,勾连起自己早年间对于大海的印记,于是他用手机拍下了一组照片,之后交给深圳大芬村的画师进行批量的油画加工。这一过程回应了风景写生在当下作为范式的僵化模式。同时,艺术家观察并审视了以阿那亚为代表的商业环境所培育的美学景观,它们正在被不断复制和扩散。这也揭示出艺术创作与当下的复杂关系——澎胀的消费欲望日益加剧着人们原始感知力的钝化。

此次展览还展出了艺术家十年前的影像作品,选自“祁连山系”系列,展示了他以空气为画布描摹自然的过程。中国古代画家们强调在游历自然中获取“心法”,与西方绘画所强调的直接描绘有所不同,是以构建笔意从而获取以天地为道的精神表达。艺术家的这场“哑剧”展现了作为一位当代创作者的自觉与困境。由此可见,对于传统自然观与当代写生的思考一直存在于艺术家的创作之中。

在此,我们邀请艺术家庄辉分享他在八十年代的写生经历。从初次接触颜料、外出写生,到在山水之间与自然的互动,他的写生实践成为了其艺术创作的重要起点。

现场图,“出门写生!”,阿那亚艺术中心

2024年10月27日至2025年3月2日

摄影:孙诗

八十年代初,我在市工人文化宫学习班上课。一天,远处看到宣传栏有幅刚画完的的壁画。走近时泥土地上丢弃着五颜六色的锡管颜料,我像看到了宝贝一样,蹲在地上把这些没有用尽的颜料一支支的捡起来。随后,我请厂子里的木工师傅做了一个小画箱。星期天一早,约了几位画班的朋友,骑自行车到涧河边写生。那个年代普通家庭能填饱肚子就很不错,用一块多钱一支的颜料画画,也只能在梦里体验。我的第一幅色彩写生就是用这些被丢弃的油画颜料,在一张自己加工的硬纸片上笨拙的涂抹出来的。

后来,我回甘肃,哥哥的一位朱姓朋友是供销合作社的仓库保管员,他知道我喜欢画画就带我到自己管理的仓库。隐约记得这是一个类似储藏冬菜的地库,里面很大,库房内堆满了各种积压的文革用品,有毛巾、脸盆,花色各异的暖壶、毛毯,老牌自行车、手表、学习用品等等。他指着货架的下方说,这一堆颜料你看还能用不?如果需要一毛钱一管,你随便挑吧。看着堆放在眼前的颜料,心里像贼一样的窃喜,最后除了丢下太多的“象牙黑”外,其余的全部被我运回了洛阳。

八十年代初的一个秋天,我去洛阳邙山一个叫黑龙洞的村庄看望姨妈,特意带上了小画箱去写生。姨妈家的三儿子裴建民,是当地民办小学的老师。一天晚饭后,他神秘兮兮的把我叫到自己住的窑洞,进门后迅速地关上门、窗,从铺着粗布的床下拿出一叠花花绿绿印刷品说:“今天早上出门上课,我在地上捡到几张纸片,因为着急没来得及细看,上课后班上的同学也拿出了他(她)们捡到的这些东西,交上来让我处理。下课后,仔细看了才知道这都是些反动传单”。不可思议的是在那个时代物资短缺,且不说在这沟壑交错的山里,就是在大城市看到彩色印刷的纸片也很稀罕。我从中看到一幅印有游行队伍的黑白照片,打开折页,几张用笔粗砺、色彩大胆,构图怪异的油画强烈地剌激了我,这算是我最早的现代艺术启蒙。多年后才知道它是1979年发生在北京的“星星美展”事件。特别可惜,我从表哥处死缠烂打获得的这张油印“传单”,经过多次搬家后没了踪影。

八十年代中期我去新疆,在天池边上选择了一处风景写生。不知道什么时候,身后站着一位好奇的游客,我站起身来边退远了看画面效果,边与他交谈。他来自香港,那时国内对外开放不久,见到香港游客也是蛮新鲜的事。这位香港来的游客,除了口音与北方人区别很大,穿着和打扮并不像那个年港片中的人物。他人很随和,衣着超极朴素。他带有照相机请过往的游客帮我们拍了合照(在当年,照相机并不常见,人们通过写生描绘眼中的景物,是一种常态)忘记了我俩谁带来个西瓜,我们边吃边聊。最后分手时互换了双方的地址。等我回到洛阳后不久,就收到了他的来信,信的内容我早已经忘记了,他寄来的两张照片我一直都保留着。

1986年洛阳的冬天下雪,学习班的王老师带着我们一起去画雪景,大家骑自行车来到近郊的孙旗屯。这是我第一次画雪景,印象中当时的苏联艺术家列维坦(Isaac Levitan)在作品《三月》中的描绘的雪景印象很深。记得画面中厚厚的积雪映射着天空的蓝色,一切都显得宁静透明。在洛阳遇到的雪景就完全不同了,因为这里地处中原一条扁长的盆地中,加上四周大工业基地的重度污染,一年之中很少碰到几次蓝天。下雪时天色和雪地都呈现出灰白色,偶尔有路人走过的小道上,泥土被翻起,脏兮兮的。

我只能硬着头皮一边在大脑中搜索雪景图式,一边按步就搬的描摹着眼前的景物。写生大约用了半天的时间,手冷时大家围在一起,找一些荒草和树枝点燃。我自备了一瓶白酒,不时的喝一口身上并不觉的太冷。通过这次雪景的写生,让我明白了一个道理,眼前的世界没有统一的表现方式,对于不同的物象用心体会,就一定能够找到它适合变通的途径。

1989年4月,在文艺界刮起的一阵黄土风潮中,我怀揣着速写本来到陕北的米腊、佳县一带写生。在米腊城里画街角时,遇上几位从周边村子来参加县高中考试的学生,现在还记得其中一位男生叫任念齐,闲聊时双方谈得很投机,他们来自桃镇的姬岔村中、小学。其中有人建议让我去村子里看看真实的陕北人生活,就这样我们坐着通往乡村的班车天黑前回到了这个小山村。其中一位同学带我来到家中,他的父母见有外人来了,非常的热情,忙碌着生火做饭。这是一家陕北极平常的家庭,屋里光秃秃的没有过多的摆饰。为了招待客人,他们特意炒了吃上去很寡淡的土豆丝。这顿饭的主食是蒸土豆和玉米粥。那时候大家的生活都过得辛苦,陕北人就更苦。晚饭后几位同学陆续过来了,我们顺着山腰上的小土路一起来到他们上学的地方。教室是几孔司空见惯的窑洞,昏暗的灯光下,一群同学在上晚自习。看到有外人来这里,同学们都很惊奇和友好。晚上睡觉我跟着大家来到旁边的一孔窑洞,和二十多个男同学挤在一张长长的土炕上。第二天一早,天刚蒙蒙亮,在老师的哨声中同学们忙着穿起衣服出外跑早操,害怕我被老师发现大家把自己的被子在墙角堆积成了山包,我被藏的严严实实。

到现在我还想不明白,自己刚刚能填饱肚子,可偏偏要去更穷、更苦的地方去“体验生活”。难道自己在现实生活中遭遇的毒打还不够吗?自己的生活就不是生活吗?想想这种高高在上的创作态度自己该有多“变态”。这是我最后的一次写生记忆,这时候我已经能从朋友手里借到一部“红梅”牌135手动相机了。随着后来生活逐步的有点好转,1998年初,为了拍摄作品《公共浴室》我拥有了自己的第一部傻瓜相机。

媒介技术的革命,改变了人们的认知,也为中国艺术撞开了走向世界的大门。

庄辉

2025年2月

点击标题查看原文

点击标题查看原文

点击标题查看原文

点击标题查看原文

点击标题查看原文

点击标题查看原文

点击标题查看原文

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享