转自公众号:Meta Eye

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzkxNjQ3ODc0OQ==&mid=2247492788&idx=1&sn=838924de02e20595e1c217157c14ade0

十六世纪,炼金术师约翰·迪伊(John Dee)曾将一面黑曜石镜献给伊丽莎白女王,声称此镜“能窥见星辰的私语与地狱的裂隙”。黑曜石镜的玻璃质光泽象征物质转化的终极形态——从混沌(火山岩浆)到秩序(镜面)的凝固过程,成为连接世俗统治与宇宙秩序的媒介。

这面珍贵的镜子早已湮灭于历史尘埃,但它作为“界面”的终极隐喻——“既是阻隔,也是通道”,却在科技将整个世界转化为可计算的光信号的时代复活。或许,我们正站在新的熔炉前,这一次不是要把铅转化为黄金,而是将碳基生命的脆弱淬炼成硅基永生的可能性。而艺术家们,将成为这场嬗变中最关键的催化剂。

约翰·迪伊肖像,手持圆规和卷轴,油画,19世纪,图片来源:Wellcome Library

798艺术、科学与科技双年展2025“征候|视界”(SYMPTOMATICA | HORIZON)如同一面棱镜,将时代之光分解为科学、技术与生态的色谱。来自全球13个国家的19位创作者以感官书写出一本启示录——关于黑洞的呼吸、土壤的哀鸣、算法的宿命,以及充当宇宙翻译者的人类如何解释自己所面临的危机。策展团体Vestige采用跨学科的方法,将艺术、媒介考古、科技、哲学与社会学融为一体,以“消逝”(Evanescence)、“回声”(Echoes)、“拓扑学”(Topologies)为线索,汇集了24件融合前沿技术与观念的绘画、装置、雕塑、影像、生物艺术等多元创作,并以“媒介哲学”为立足点,试图解读、诊断当下互联网时代的复杂征候。

媒介哲学为当代艺术运动提供了深层的理论框架与实践路径,揭示了媒介不仅是信息传递的工具,更是构建现实感知、文化形态和主体性的本体论存在。因此,媒介哲学的发展正在不断催生新的艺术流派,如:“算法本体艺术”“物质-数字交互艺术”“具身媒介艺术”“量子叙事艺术”“生态技术批判艺术”“后人类共生艺术”……本次展览的策展团代表、艺术家金允哲认为“科学和技术,是符合我们当代社会的主题,我们要向人们提供一些新的视角,与传统思维截然不同的一些关于宇宙和自然世界的思考。”

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,2025 ?798CUBE

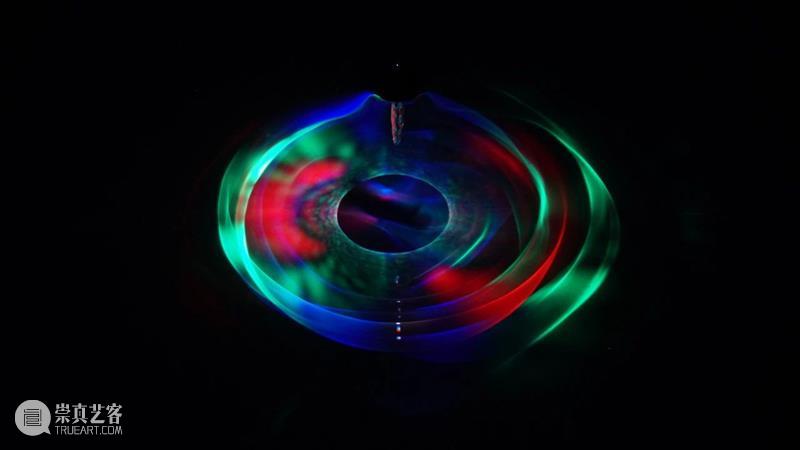

开幕式现场,来自荷兰的艺术家组合埃维丽娜·多姆尼奇、德米特里·盖尔凡德(Evelina Domnitch & Dmitry Gelfand)带领展厅的观众“瞬移”到宇宙的边缘,在克制的音乐中编排、欣赏一滴水的生命之舞——《力场》(FORCE FIELD,2016),表演同时展现了声音的三维特性、水难以捉摸的物理属性,以及天体和亚原子粒子旋转动态的奥秘。在声悬浮的技术下,水滴得到了生命并超越了自身。这件多感官装置和表演,将物理学、化学和计算机科学与奇妙的哲学实践相融合,以不断变化的现象形式探索感知和永恒的问题。

798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,《征候|音流—力场》表演现场,798CUBE,2025

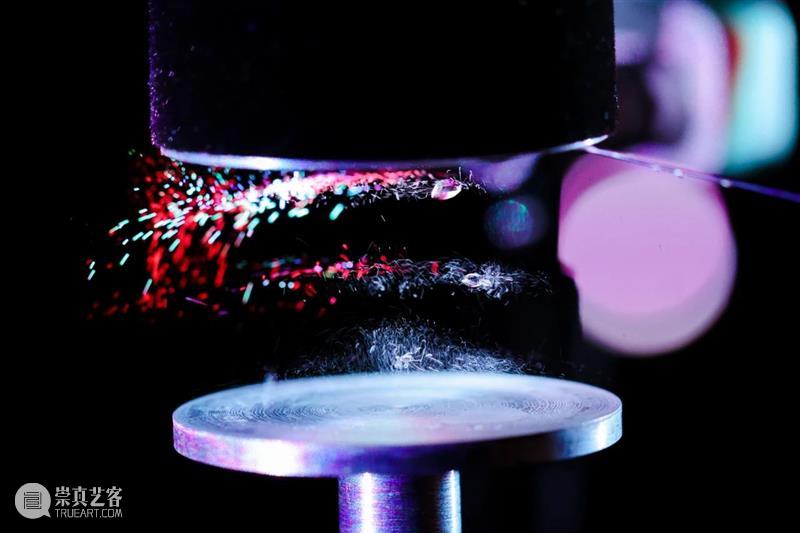

一条白色激光束打在展览入口的《轨边形》(Orbihedron,2017)的黑暗旋涡中,形成一个无法逾越的奇点,模拟出黑洞的物理现象,探讨了广义相对论与量子理论之间的张力,将复杂的科学理论转化为直观的视觉化呈现。

《轨边形》(影像片段),埃维丽娜·多姆尼奇 & 德米特里·盖尔凡德(荷兰),玻璃、木材,多种尺寸,2017年。视频由艺术家提供

《轨边形》,埃维丽娜·多姆尼奇 & 德米特里·盖尔凡德,玻璃、木材,多种尺寸,2017年,?艺术家及798CUBE

《轨边形》,埃维丽娜·多姆尼奇 & 德米特里·盖尔凡德,2017年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

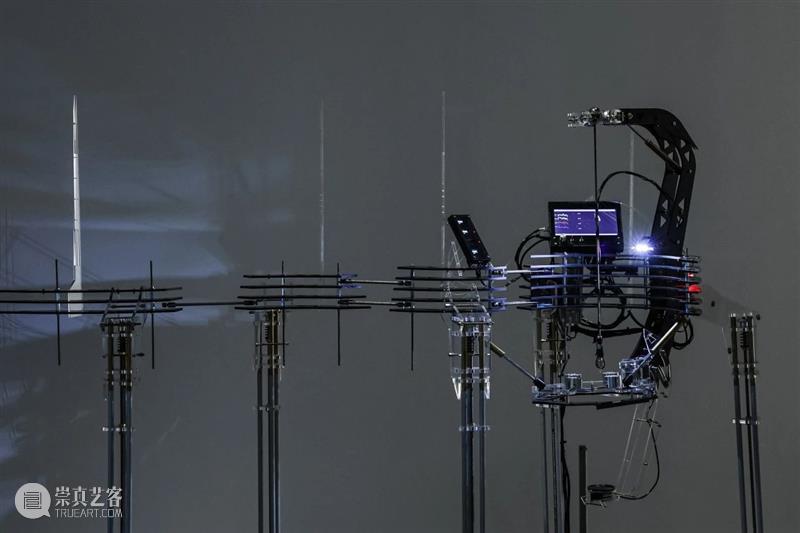

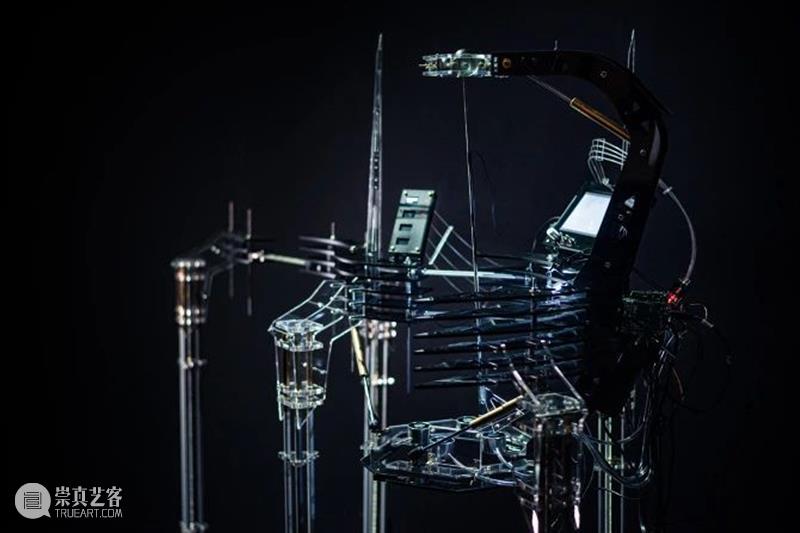

与《轨边形》默契呼应,位于一楼展厅尾部的装置《杜嘎》(Duga,2024)是对自然现象“舒曼共振”的精妙诠释。创作者::vtol::是来自斯洛文尼亚的跨学科艺术家和研究者,专注于当代媒体艺术,包括声音、机器人技术和装置艺术。作品《杜嘎》通过亚克力、铝、黄铜等材料,模拟了地球表面与电离层之间、由闪电放电形成的极低频驻波。在展览现场,观众可以感受到独特的振荡形式带来的梦幻节奏和力量。

《杜嘎》,::vtol::,2024年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

《杜嘎》,::vtol::,亚克力、铝,黄铜,多种尺寸,2024年

当生态危机成为全球性症状,艺术家不再止步于批判,而是试图通过作品构建一种新的生态语言,这种语言脆弱、流动且充满韧性。由后媒体艺术家莎莎·斯帕察尔(Sa?a Spa?al)创作的时长22小时的视听作品《共生解剖》(Anatomy of Symbiosis,2022)是一件基于数据驱动的视听艺术作品,记录了土壤细菌根瘤菌与红三叶草之间因人类干预而逐渐瓦解的共生关系的pH数据。作品通过数据可视化,揭示了工业化标准的农业生产对生态系统的破坏,引发人类思考起自身于生态系统中的角色。斯帕察尔的艺术实践致力于将生命系统研究与当代艺术相结合,强调环境与文化在行星代谢中的相互联系,在当代生物政治学领域探索后人类情境的脆弱性。

《共生解剖》,莎莎·斯帕察尔,时长22小时,基于数据驱动的作品,2022年

当混凝土森林宣告自然的死亡,加拿大雕塑家菲利普·比斯利(Philip Beesley)用玻璃云层与细菌数据,在废墟上播种着另一种文明的可能。比斯利被称为“活体建筑”领域的先驱,其雕塑以复杂的蕾丝状结构著称,交织的膜状结构和细腻的光影展现了细胞与微观生物学的古老起源。

《星群》,菲利普·比斯利,不锈钢、玻璃、流体填充容器、热成型聚合物透明形式、合成阴影,多种尺寸,2024年。图片由艺术家提供。摄影:菲利普·比斯利

《星群》,菲利普·比斯利,2024年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

《星群》(Constellation,2024)是比斯利与活体建筑系统小组(Living Architecture Systems Group)共同创作的一件雕塑作品,由不锈钢、玻璃、流体填充容器等材料组成。一片高耸起伏的发光云状穹顶,云层中点缀着填充液体的原细胞玻璃容器——一个包容且坦然接受脆弱性的愿景,以及一种全新的建筑想象:如何在建筑中追求与植物、动物及无生命物质的和谐共处?艺术家提出,是否可以通过模仿雪花的脆弱或云朵的变幻等自然消散的形式,创造出既敏感又能自我更新并具备韧性的建筑?

《星群》,菲利普·比斯利,2024年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

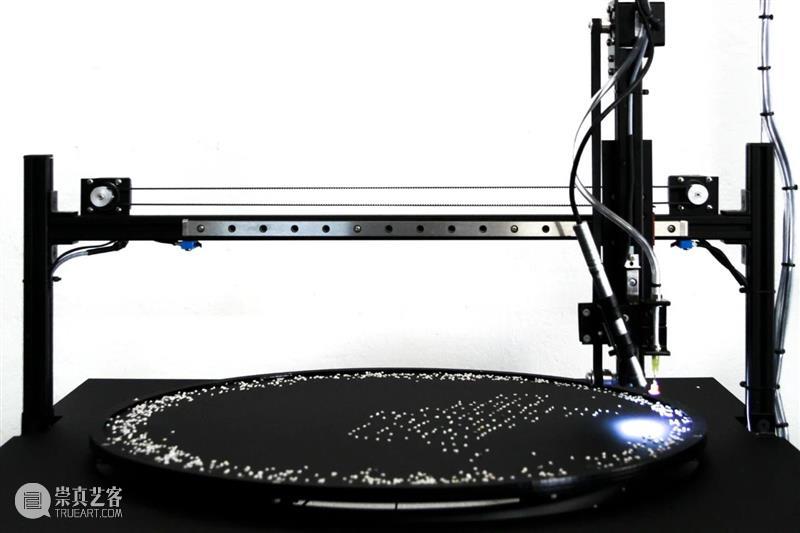

当世界囚禁于0和1的牢笼,德国艺术家拉尔夫·贝克尔(Ralf Baecker)却在沙粒的弹跳和液压管的乱舞中,探索数字逻辑与物质性的冲突与和解。《随机存取记忆》(Random Access Memory,2016)是一个具备功能性的数字存储设备,探讨了纯粹数学过程(算法)与其在现实世界中“非纯粹”材料实现之间的对比,荒诞的效果揭示了数字时代的“非理性内核”——技术越精密,失控的可能性反而越强。同时也是对阿拉伯沙占术(geomancy)或沙学(ilm al-raml,一种占卜技术)的现代重译。

《随机存取记忆》,拉尔夫·贝克尔,2016年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

不同于使用半导体组件表示二进制状态(0或1)的传统方法,《随机存取记忆》中的存储器以沙粒作为存储介质。沙粒可以通过一个结合显微镜摄像头的三轴拾放机械装置读取、放置或移除,该摄像头用于追踪单颗沙粒的位置。有趣的是,沙粒的不规则弹跳、读取错误等不可抗力经常让这种存储机制出错。而严格遵循这套程序的沙粒,在旋转盘上呈现出复杂、重复的神秘图案,与算法的精确规则形成鲜明对比。

《随机存取记忆》,拉尔夫·贝克尔,铝型材、亚克力玻璃、定制XYZ机械装置、显微镜摄像头、定制电子设备、追踪机制、拾放机制、定制控制软件、真空泵、笔记本电脑、显示器,多种尺寸,2016年

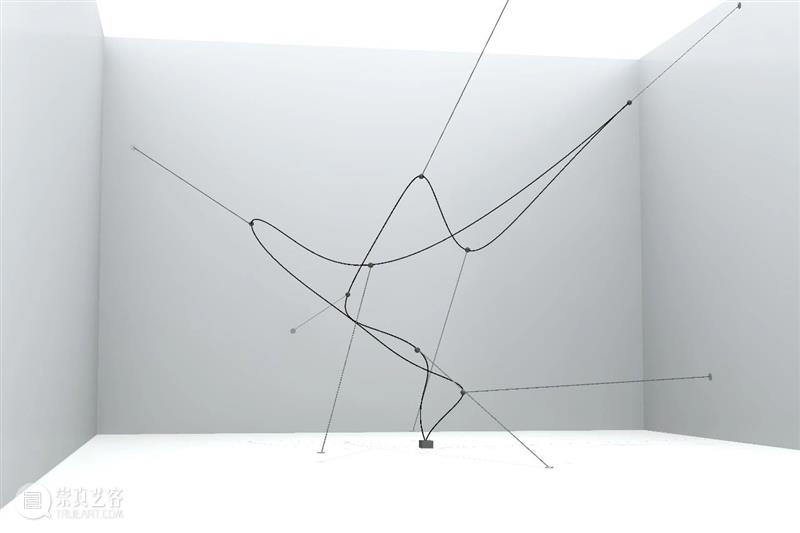

由两兄弟安德烈·德科斯特德(André Décosterd)和米歇尔·德科斯特德(Michel Décosterd)组成的艺术家组合“Cod.Act”所创作的作品《异体》(The Ghoul,2024)则以一件由弹性绳索悬挂的液压管构成的动力声音装置为主角。不断演化的音乐作品通过不同振幅的脉冲激发液压流经管道,产生出既冲动又有机的意外运动。装置随音乐的变化而演变,液压管的激情舞姿和不经意间略显笨拙的触地声,打破了机械装置的冰冷印象,而那一条条暴露在展厅周围的工整的机械肉身,暗示着技术即使能模仿生命,却无法替代生命的混沌本质。

《异体》,Cod.Act,钢和橡胶,多种尺寸,2024年

《异体》,Cod.Act,2024年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

不知何时,无限膨胀的泡沫终于发出一声声爆裂。不知何时,孜孜不倦的羽毛完成了它生命尽头的诗篇。在展览最洁白的两处灯光下,有献给虚无主义的挽歌,也有被遗忘者的复活仪式。摩纳哥艺术家米歇尔·布拉齐(Michel Blazy)创作的巨型装置《压轴戏》(Bouquet final,2012),以绝对的体量和宽宏的气势安稳地坐在展厅的中央。脚手架上仿佛取之不尽的白色泡沫如同消费主义的狂欢,在隐形气泵的推动下,不断膨胀直至崩塌。掉落在地面的泡沫逐渐融化为液体,暗喻物质过剩后的熵增与溃散。

《压轴戏》,米歇尔·布拉齐,2012年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

《压轴戏》,米歇尔·布拉齐,脚手架、花盆、泡沫液,多种尺寸。“When Forms Come Alive”,展览现场,2024年。摄影:Jo Underhill

布拉齐坚持使用日常生活中常见的普通材料,聚焦于物质的转变和偶然性。2012年,《压轴戏》曾在巴黎第四区市政厅的接待厅和贝尔纳丁学院(现已被列为历史古迹)展出。泡沫瀑布象征着消费社会的过度行为,质问人类对于奢华生活的执念是否只是日复一日的幻觉?

《压轴戏》,米歇尔·布拉齐,2012年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

同样是探索日常生活中的诗意元素,来自首尔的艺术家韩真洙(Jinsu Han),近年来运用简单且富有趣味的材料,探讨空间中对立元素的相互作用:情感与理性、过去与未来、人类与机器。《白池》(2012)的灵感来源于韩真洙在路边发现的一只死去的鸽子。在不同的语境下,鸽子可以是和平使者,也可以是“空中的老鼠”。在一个模拟街头小水坑的圆形平板上,无数转动的小马达如碎裂的“身体零件”散乱分布,由马达牵引着的羽毛不稳定地来回摆动,逐渐将水坑里的白色液体搅浑,像一场无声的哀悼。这个如太极般的图像呈现了世界的流动性,捕捉了时间的流逝,也揭示了每一个不完美存在的悲剧性尊严。

《白池》,韩真洙,马达、甘油、印度墨、水彩、铜、控制器、滑轮、橡皮筋、羽毛、塑料,200 × 200 × 30 厘米,2012年。

你听说过声音炼金术吗?你会在与展览作品互动的过程中感到不安吗?这些作品正在对当代艺术的视觉霸权说“不”,以液体声波与陷阱游戏发动着一场针对感官的起义。

《水中幻声》,纳维德·纳瓦布,2016年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

踏入媒体炼金术师、声音艺术家纳维德·纳瓦布(Navid Navab)创作的《水中幻声》(Aquaphoneia,2016)的“魔法阵”,一个巨型喇叭低回着爱迪生机器的幽灵之声,旁边的烧瓶与仪器正在煅烧、液化声音,最终以气体形态释放。冒着泡的声音在熵化过程中成为一种超越时间的幽灵雾气和语音蒸汽的浓缩物。语言如在显微镜下被拆解为音素粒子,寂静地砸向地面。艺术家对“声音分裂”的诗意、音姿、物质性以及身体性充满兴趣,其创作探索物质的嬗变及其内在表演特性的丰富化。在纳瓦布的指挥下,《水中幻声》上演着一场声音的葬礼——纪念在信息爆炸时代下消逝的意义。

《水中幻声》,纳维德·纳瓦布,2016年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

《水中幻声》,纳维德·纳瓦布,2016年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

王功新的动态影像装置《摇摆的灰色》(2021)被安排在展厅尽头的狭长空间。远远望去,悬吊在空中的灯泡紧张地晃动着,相互碰撞,如同午夜的钟摆让人感到诡异和不安。灯泡溅起的水花会在相邻的池子之间激起少量的颜色交换,扰乱了被分割的黑或白颜色。与此同时,每一侧墙面上排列着20个显示器,观众无意间的举动被融进作品之中,主体客体瞬间发生着转换。平淡无奇的灯泡仿佛一双诱饵,引发观者的好奇心,再用自身所藏匿的摄像头发动了技术对隐私的挑战。艺术的“观看”权力倒置,我们不再是主体,而是技术凝视的实验样本。毕竟,在算法时代,连我们的影子都可能成为告密者。

《摇摆的灰色》,王功新,显示屏、金属水槽、音视频分配器、3D 打印灯泡、摄像头、马达、奶白色水、墨色水,黑色水槽白色水槽:500 x 60 x 6 厘米,2021年

《摇摆的灰色》,王功新,2021年,798艺术、科学与科技双年展 2025:征候|视界,展览现场,798CUBE,2025

科学、艺术、科技,三者的底层逻辑皆源于人类对真理与秩序的追求。艺术家不再将媒介视为被动的工具,而是将其提升为具有本体论地位的共谋者。他们以光为汞、算法为硫、生态数据为“贤者之石”,在科技的炼金坩埚里熬制一剂科技时代病症的解药,在液态的光影、震颤的金属与溃散的泡沫中,目睹一场关于存在的提纯仪式。

《20赫兹》(影像片段),“半导体”艺术组,单道高清视频,5’00’’,2011年。视频由艺术家提供

撰文

李忆红

编辑

Euphy

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享