启功先生古书画鉴定方法管窥

︱王照宇︱

一、“七人书画鉴定小组”

对全国博物馆馆藏文物的鉴定始于二十世纪六十年代。1961年前后,在国务院总理周恩来的关怀下,文化部文物局组成张珩、谢稚柳、韩慎先、刘九庵四人鉴定小组,先到广州进行鉴定,复到东北(遗憾的是出发前,韩慎先先生因突发脑出血在北京病逝),鉴定组从北京出发,经天津、哈尔滨、长春、沈阳、旅大(今大连),跨越四个省(市),过目书画万余件。张珩于1963年去世,鉴定工作因此中辍,文物局指派文博研究所副所长王辉重新组织专家继续进行此项工作,“文化大革命”时期停顿。二十世纪八十年代初,国家文物局决定分清轻重缓急,有计划、有步骤地在全国范围内对馆藏文物分门别类进行鉴定。文物巡回鉴定工作首先从书画开始。谢辰先生在《中国古代书画图目·后记》中记述:“首先提出这个建议的是谢稚柳同志和王冶秋同志的夫人高履芳同志。他们分别写信给当时在国务院分管这方面工作的同志谷牧同志,呼吁恢复对全国古代书画的巡回鉴定工作,得到了谷牧同志的积极支持。他曾多次要求文物局尽快恢复这项工作,并指出开展这项工作的重要意义。遵照谷牧同志的意见,经文物局研究院决定由我负责组织。为此我专程去上海向谢老报告这个好消息,并征求他的意见。谢老非常高兴,谈了许多如何开展这项工作的意见,使我感到当时他已经对这项工作有了比较全面的设想。”

1983年4月,文化部文物局在北京召开了“全国古代书画巡回鉴定专家座谈会”。当时的中共中央书记处书记、中宣部部长邓力群和文化部代部长周巍峙出席会议,邓力群决定由中宣部发文件,要求各地有关部门都在各自的职能范围内给予支持。此次会议正式成立了由上海博文馆顾问、书画家、古代书画鉴定家谢稚柳,北京师范大学教授、书法家、古代书画鉴定家启功,故宫博物院研究员、古代书画鉴定家徐邦达,辽宁省博物馆名誉馆长、研究员、古代书画鉴定家杨仁恺,故宫博物院研究员、古代书画鉴定家刘九庵,中国建筑科学研究院历史研究所高级建筑师、古代书画鉴定家傅熹年和文化部文物局顾问谢辰生组成的中国古代书画鉴定组,鉴定组在全国范围内对存世的古代书画进行全面且系统的考查、鉴定,并编印目录、图录及大型画册。谢稚柳和启功先生被推举为组长。

此项工作于1983年8月正式开始,鉴定组首先从北京、天津着手,旁及东北三省、上海、江苏、浙江、四川及广东等地。大凡藏有古代书画的博物馆、艺术馆、大专院校及文物商店等场所,均一一进行考查鉴定。至1990年5月,近七年时间里,这个平均年龄七十岁以上的“七人书画鉴定组”本着对文物、对后人负责的原则,兢兢业业,一丝不苟,偕同一批编辑出版和摄影工作人员,每年开展两期活动,行程数万里,对除西藏、内蒙古、青海、海南及港澳台外的省、自治区、直辖市下辖的121个市县的208个单位(包括文物部门和其他文化教育机构团体)及部分私人收藏的中国古代书画作品进行了认真的鉴定,过目古代书画作品61596件以上,制作了编目卡片34718张,基本厘清了中国收藏的古代书画状况,发现了一批时代久远、艺术价值很高的中国古代书画珍品,如辽宁省博物馆藏宋代马远《寿松图》轴;四川省博物馆藏宋代刘松年《雪山行旅图》轴、元代唐棣《双松高士图》轴、明代杜琼《叠岭松溪图》轴;四川大学博物馆藏元代黄公望、王蒙合作《山水》轴,明代仇英《右军书扇图》轴;黑龙江省博物馆藏宋人《蚕织图》卷;云南省博物馆藏元代黄公望《剡溪访戴图》轴等。鉴定组专家还对北京地区一些个人收藏的“文化大革命”后退还物主的部分古代书画作品进行了鉴定,从中挑选出了北宋祁序《江山牧放图》卷、唐人集字匀摹本《王羲之古本千字文》卷、元代黄公望《溪山雨意图》卷、元代倪瓒《水竹居图》轴、明代文徵明《真赏斋图》卷等40多件书画精品。鉴定工作完成之后,当时党中央主管这方面工作的政治局常委李瑞环同志专门在钓鱼台宴请了鉴定组的全体成员,充分肯定了这项工作所取得的显著成绩。

这项中国文物保护史上的重大基础工程,对整个文博事业的发展产生深远而积极的影响。在巡回鉴定过程中,鉴定专家充分发扬学术民主精神。鉴定时,专家各抒己见,求同存异,实事求是地分析研究,对少数有不同意见的作品,将专家不同的鉴定意见认真记录下来,供后人继续研究。更重要的是,这次书画巡回鉴定过程中培养了一批书画鉴定人才。国家文物局特意从全国文博单位抽调了具有相当专业知识的中青年业务骨干,组成随同学习小组与专家们一起进行鉴定活动。这些中青年业务骨干在鉴定专家的指导下,通过对各种真迹和伪作的分析比较,加深了对不同时代、地区、流派和书画家个人风格,以及各种伪作和作伪方法的了解。特别是在各地由专家对挑选出的古书画实物和资料进行讲解,使中青年业务人员积累了不少的鉴定知识。由专家和中青年业务人员共同参加鉴定活动,不仅对培养人才是一种极好的方法,同时,对年事已高的著名书画鉴定专家的宝贵鉴定经验也是一种抢救。

此后,从鉴定成果中挑选出中国古代书画各流派著名书画家和地方书画名家的代表性作品34362件,编成册装本文字目录(账目式书画目录)10册;选出佳品18543件,编成多卷本黑白图版目录(带图的书画目录)24册;选出精品3430件,适当增补中国台湾和国外博物馆收藏的中国古代书画珍品,编成大型多卷本中国古代书画彩色精印图集,计有《中国古代绘画全集》30册,《中国古代书法全集》约20册。历经十几年出版的24卷《中国古代书画图目》是中国古代书画巡回鉴定成果的最高体现。《中国古代书画图目》收录20117件作品,制作35700幅图版,是一部集国内(港、澳、台除外)现存古代书画作品之大成的图典。它首次向社会公布了全国各收藏单位的古代书画藏品,而且经过去伪存真,去粗取精,向读者提供了全面、系统、准确的信息,是迄今为止收录古代书画作品最多的一部极有价值的资料性工具书,对研究中国美术史具有重要意义。?

这些成绩的确不易被人忘记。鉴定小组所留下的丰厚书画鉴定方法、治学之道以及成才之路更是一条永远取之不竭的知识之源。他们中的谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年先生,具有丰富的实践经验和宏富的著作。由于先生们的出身和求学经历各不相同,尔后的工作环境与职务要求也各异,于是形成了他们不同的治学理念和鉴定方法。这些理念和方法鲜明地体现了他们不同的学术取向,从各个方面丰富与完善了这门新兴的专门之学,使之日益完备,逐渐形成一套科学的书画鉴定体系。这对于中国书画鉴定学以及中国美术史的研究,都具有重要的学术意义。这六人不仅在书画鉴定方面各自成家,而且在治学道路上也自成一格,综合起来可谓旁收博采,集大成。

二、启功先生鉴定方法:以唐人张旭《古诗四帖》的鉴定为线索

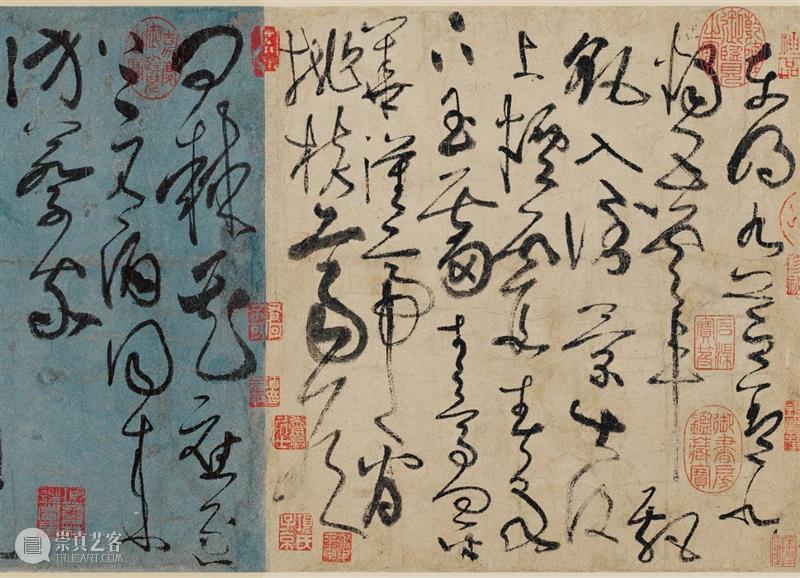

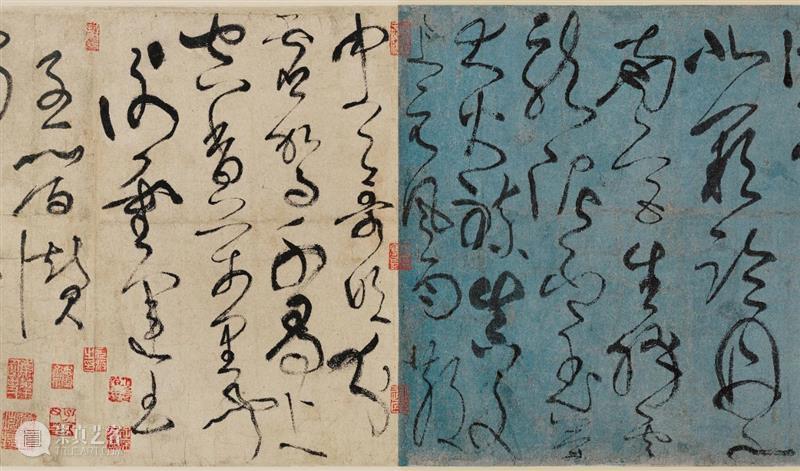

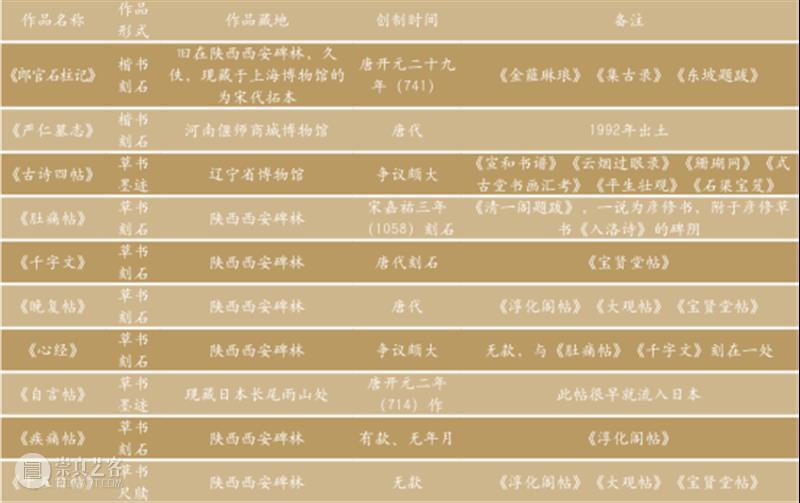

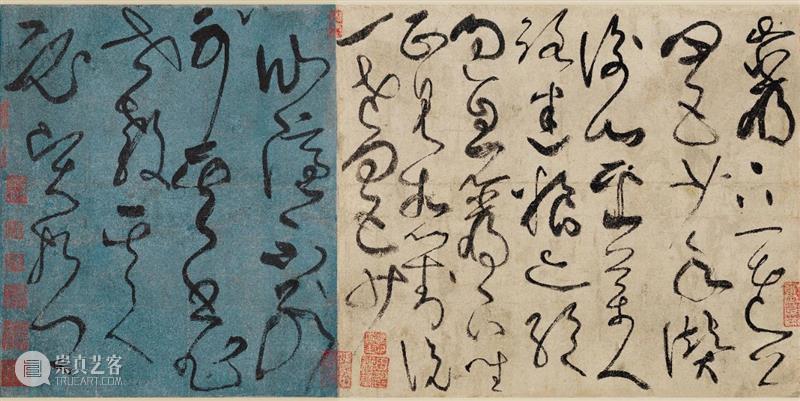

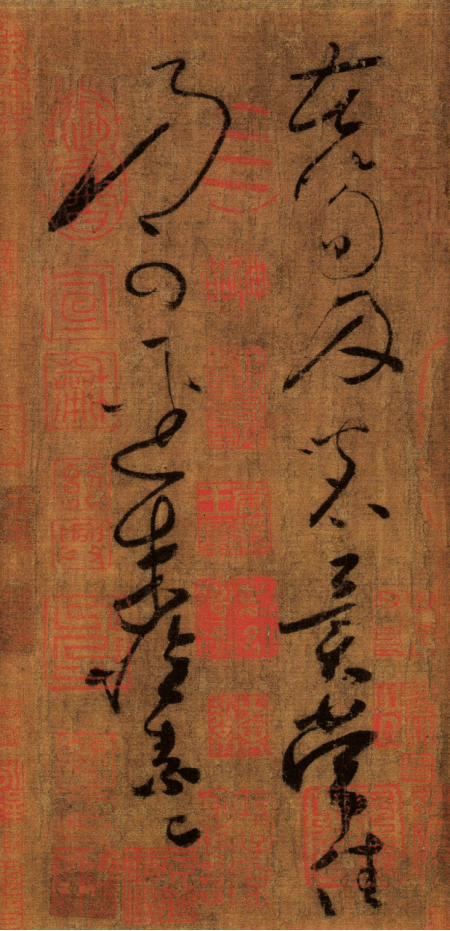

传为张旭的草书《古诗四帖》,通卷采用五色笺,共分六段接合,现藏辽宁省博物馆。书帖第一段右边钤有北宋徽宗宣和内府双龙印,该印今存左半边月牙痕;第五段上钤有“政和”“宣和”二印,亦仅存半印;卷后黄绢隔水上也钤有此二印,也仅存大半。书帖内容是庾信的《步虚词》两首:“东明九芝盖,北烛五云车。飘飖入倒景,出没上烟霞。春泉下玉霤,青鸟向金华。汉帝看桃核,齐侯问棘(原诗为‘枣’)花。应逐上元酒,同来访蔡家。”“北阙临丹水,南宫生绛云。龙泥印玉荣(原诗为‘策’),大火炼真文。上元风雨散,中天哥(原诗为‘歌’)吹分。虚(原诗为‘灵’)驾千寻上,空香万里闻。”谢灵运的《王子晋赞》和《岩下一老公,四五少年赞》两首:“淑质非不丽,难之以万年;储宫非不贵,岂若上登天。王子复清旷,区中实嚣 ,既见浮丘公,与尔共纷。”“衡山采药人,路迷粮亦绝。回息岩下坐,正见相对说。一老四五少,仙隐不别可。其书非世教,其人必贤哲。”该帖入藏辽宁省博物馆,是传为唐人张旭的唯一存世墨迹,但并无作者款印。自明代董其昌于1602年将其定为唐人张旭墨迹以来,迄今一直争论不休。现将各位专家的鉴定意见和传为张旭的主要传世作品整理为下表:

表1 专家鉴定意见一览表

表2 张旭传世主要作品一览表

上述研究,虽然从不同角度有效地解答了作品中许多重要的问题,但对于其真伪是非依旧是各执一词,莫衷一是。对于《古诗四帖》的鉴定,颇能体现各位专家的鉴定家数,下文主要以鉴定方法为视点,探讨谢稚柳等同时代鉴定家的不同之处。

(一)谢稚柳鉴定《古诗四帖》

1988年5月上旬至7月下旬,以谢稚柳为组长的中国古书画鉴定小组过目了辽宁省博物馆等27家文博单位的书画藏品,嗣后谢氏撰文发表了他对《古诗四帖》的辨识意见,其鉴别思致大抵如下:

在张旭书法墨迹已经绝迹的史实基础上,依据《宣和书谱》、《怀素论笔法》、倪瓒对张旭《春草帖》的跋文以及杜甫的《张旭草书歌》和詹景凤对张旭《宛陵诗》的鉴评等文献资料,建构了张旭的草书风格,以此作为该帖的鉴别标准。

认为此帖“在用笔上直立笔端逆折地使锋埋在笔画之中,波澜不平的提按,抑扬顿挫的转折,导致结体的动荡多变。而腕的运转,从容舒展,疾徐有节,如垂天鹏翼在乘风回翔。以上述的一些论说来互相印证,都是异常亲切的”。

在书法史上,颜真卿的书法初学褚遂良,后又得笔法于张旭;释怀素亦间接悟得张旭笔法,自称“真出于钟繇,草出于‘二张’”。据此,谢稚柳将怀素的狂草《自序卷》和颜真卿的《刘中使帖》(该帖乃是公认的颜氏真迹,用笔雄健富于变化,多得张旭笔意)与《古诗四帖》进行比较,得出如下结论:《自序卷》与《古诗四帖》具有明显的渊源关系;《刘中使帖》所运用的逆笔如“足”字,“完全证实与此卷书势之一脉相通”。其中的许多字,“不仅在形体上,即在意态上也是完全一致的”,“董其昌所援引的《烟条诗》《宛陵诗》已绝迹人间,怀素《自序卷》和颜真卿《刘中使帖》从渊源而言,显示了它追风接武,血脉相连的关系,以此辩证此卷为张旭的真笔,是唯一的实证”。

谢稚柳出于严谨,又援引了私淑张旭的五代杨凝式《夏热帖》和《神仙起居法》,北宋黄庭坚的《李白忆旧游诗卷》(该书法缺八十字,现存五十二行,三百四十余字,现藏于日本有邻馆。徐邦达和杨仁恺均认为该帖是上好的真迹,著录于《石渠宝笈重编》,二十世纪二三十年代溥仪在天津张园时售出)、《诸上座帖》和《刘禹锡竹枝词》与《古诗四帖》比较,得出“它们之间处处流露着继踵蹑步的形迹与流派演变的时代性”,“尤其是《诸上座草书卷》,许多行笔,可谓形神俱似,服膺追踪,情见于毫端了”(谢稚柳语)的结论。显而易见,上述研究符合谢稚柳在书画鉴定中一贯“以风格流派断代的辨伪取向”。

立足作品本身,重视作品风格的渊源流变,是谢稚柳书画鉴定方法的突出特点。他认为一幅书画的归宿是“风骨与气韵”,同时也是“欣赏的原则,欣赏的终点”;欣赏的主旨在于“理解所谓笔法、墨法、各种不同的技法,理解所谓结构,理解时代性的变化,理解历来作者的宗尚与他们艺术创作的表达意图”。这种认识,实基于他对敦煌壁画的研究。1942年至1943年,谢稚柳和张大千同去敦煌,他在1955年8月回忆道:“我在敦煌,纯为研究壁画,因此记下了‘石窟叙录’”,“当我到敦煌,经过了一段时期之后,我逐渐惊心于壁上的一切,逐渐发现个人平时熟习于一些明、清的以及少数宋、元绢或纸上的绘画,将这种眼光来看壁画,一下子是无法妥洽的。这正如池沼与江海之不同。平时所见的前代绘画,只是其中的一角而已。今天要论祖国的传统艺术,循着当时的历史与社会背景,来认识和辨析它的变迁和盛衰之迹,因而对莫高窟自北魏到赵宋,这唯一的、有系统的人民艺术,是更能得到较全面的理解的。”

对敦煌壁画的研究,不仅影响了谢稚柳对中国书画史的看法,而且影响了他的鉴定思想,遂形成了其异于他人的鉴定思路。他认为:“鉴别的原理,是唯物辩证的,既然鉴别的是书画,就不应抛开了书画本身为它的先决条件,而听任旁证来独立作战。不掌握书画的内部规律,反映书画的本质,这个鉴别的方法所产生的结果,是书画不可认识论。”“最切实的办法是,认识从一家开始,而后从一家的流派渊源等关系方面逐次地扩展。一家认识了,开始与书画结下了亲密的关系,其他就比较容易过关了”,这是把握书画内部规律和本质的办法。三十年后,谢稚柳这种对书画鉴别的认识并无明显变化。在二十世纪几位书画鉴定大家中,谢稚柳在书画创作方面用力尤深,这种鉴别家数,明显与他的书画创作活动具有密切关系。

故宫博物院藏

(二)杨仁恺鉴定《古诗四帖》

《古诗四帖》在1945年8月被清朝逊帝溥仪携往日本未遂,后被辽宁省博物馆收藏,杨仁恺对此帖撰文相对较多,但大义相近,兹看他的辨伪过程:

先归纳现行的几种意见,尔后各个分析,得出自己的结论:《古诗四帖》乃是张旭真迹无疑。

首先,他将五代释彦修的狂草书《入洛诗帖》与《古诗四帖》进行比较,认为“《诗牍》的狂怪有的离开草书的基本法则,堕入魔道。如‘残秋入洛谒明君’七字,‘残秋’二字的偏旁写成‘系’‘礻’,‘谒’近符箓;‘仍向□师斋院住’句中的‘师斋’失笔,‘院住’点画欠妥,‘师’前一字尤为荒诞不经。所有这些,说是狂,也够狂,说是怪,真够怪”。而张旭的草书虽颠逸,但却入法度,据此否定了该帖出自彦修之手。

其次,杨仁恺认为“北阙临玄水,南方生绛云”一句源自《初学记》刻本,自不能与墨迹相比,因为它“距第一手材料未免太远了”。再者,宋人对“玄”字的避讳,没有以“丹”字代替的例子,依据《水经注》,发现“丹水”原本存在,所以,“北阙临丹水,南方生绛云”应为原诗所固有的内容,“玄水”则是刻本所误,杨仁恺据此否定了该帖出于宋人之手的观点。

最后,杨仁恺依据唐代颜真卿、怀素及五代杨凝式的书法都受到张旭影响的史实,将颜真卿的《祭侄稿》、怀素的《苦笋帖》和《自叙帖》、杨凝式的《神仙起居帖》等公认较为可靠的传世法帖与之比较,得出“所有这些真迹,都与《古诗四帖》有千丝万缕的联系。其中最突出之点,就是用笔”的结论。上述诸帖的用笔都具有相同的特点 — 圆头逆入,笔锋居横竖画正中,接近篆书用笔,《古诗四帖》亦具有上述特点。而这一特点肇始于张旭,所以此帖可定为张旭所作。

二十世纪的几位著名古书画鉴定家中,杨仁恺关于古书画鉴定的著述亦极为丰富,尤其对清宫散佚书画的研究颇有影响。究其古书画鉴定方法,独特性稍嫌不足,却较为综合。尤其2000年出版的《中国书画鉴定学稿》一书,显示了他对书画鉴定这门学问的综合研究与创造思考。

(三)徐邦达鉴定《古诗四帖》

首先考订书帖的名实关系,其次梳理历代鉴藏家们的鉴评,补苴罅漏,得出如下看法:“此帖非谢灵运书,根据《步虚词》为庾信所作一条,已可确信无疑,不待深论了,但是否为盛唐人张旭书,则我以为仍可研究。”他将《古诗四帖》纳入草书的发展序列中,认为首先,它“狂獗怪异,惊心骇目,有些字甚至点划(画)狼藉,结构松散,其书法艺术水平颇为低下”;其次,它的笔法中有许多字“如第三行‘出’字的落笔转侧,第七行‘齐’字的点和长划(画),第九行‘元’字的首划(画)(特粗)与末‘乚’,二十一行‘淑’字的‘氵’,第二十二行‘采’字的下部,二十三行‘储’字的‘亻’,又‘贵’的长划(画),第三十四行‘息’字的末一横(‘心’的草写),无不丑恶异常”。最后,其结体上,字“大都形态逼仄,或脱骱落节,不成章法”;书体和传世刻本《肚痛帖》有些相近,“而艺术水平还等而下之”。

对书帖的笔法和结体做分析后,徐邦达又利用文献资料来构建张旭的书法风格。张旭素有“张颠”之称,徐邦达借助颜 真卿和黄庭坚等人对张旭的书法评论,认为张旭的草书并非“狂獗之书”,用图像文本如怀素的《苦笋帖》、古摹善本《食鱼帖》及《律公帖》[该帖为刻石,共九十二字,现藏于陕西西安碑林,刻于北宋元祐八年(公元1093年),不在《淳化阁帖》之内]等与《古诗四帖》相比,认为后者远不及前者狂獗。同时唐代窦暨的《述书赋》、杜甫的《饮中八仙歌》及颜真卿和黄庭坚等诸多说法,表明张旭的草书风格应该是豪纵,而非狂獗。

(四)启功鉴定《古诗四帖》

既不谈论法书本身,也不考订相关辅助材料,仅从一些避讳字的分析入手进行鉴别,实与启功本人的知识背景有关。他是二十世纪著名的学者,对中国传统文化有广泛的涉猎与研究,堪为通学博儒,更兼书法,自成一家,这些都使得他的书画鉴别方法与其他人不同。在《鉴定书画二三例》一文中,启功明确表示了自己的看法:“古书画的鉴定,有许多问题是在书画本身以外的。”《书画鉴定三议》一文则是他对古书画鉴定的一些思考。就启功本人而言,书画本身以外的内容大抵上偏重于文史研究。《戾家考》《董其昌书画代笔人考》等研究文章,显示了他深得考辨之学要领,运用文献竭泽而渔的特点。???

启功先生终其一生,在文献学、版本目录学、金石学、史讳学、诗词学、文字学及红学等领域都有较深的研究,尤其在古文献的爬梳与索隐探微方面,其精深的学术功夫与能力至今难有出其右者,堪称学林绝响。他以书法研究为突破口,旁及绘画等领域,成为以精密考据著称的书画鉴定大家,在《古诗四帖》的鉴定中可见一斑。

作者为苏州大学副教授

︱全文刊载于北京画院《大匠之门》?期︱

图文版权所有,如需转载,务必注明出处!

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享