转自公众号:Art Ba Ba

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg2MDU5MTI2Nw==&mid=2247526154&idx=1&sn=c407e62e7fbf3f9b72c313c15330004e

观点

梁远苇 “五色土”

DRC No. 12

在DRC No. 12的场域中,由于梁远苇同时展示了概念对象的不同存在方式,从而构成一种时空对话般的重迭往复之感。

撰文 / 姚斯青

编辑 / Art-Ba-Ba办公室

图片致谢艺术家以及DRC No. 12

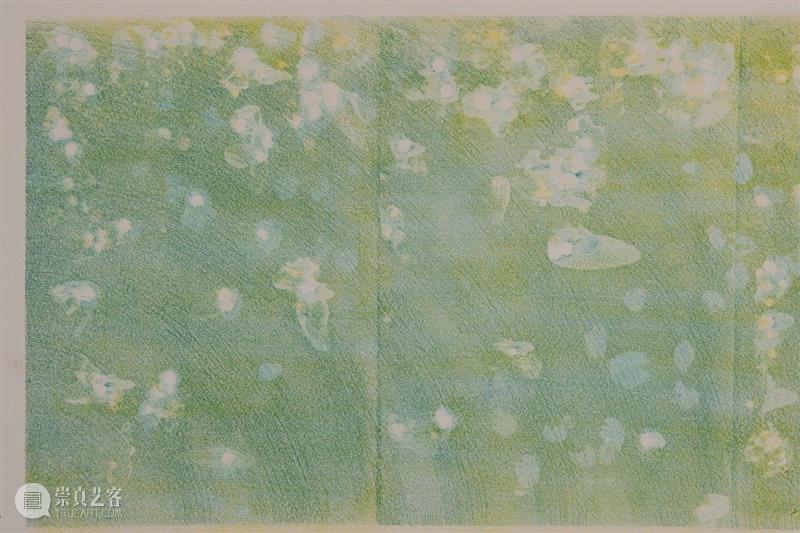

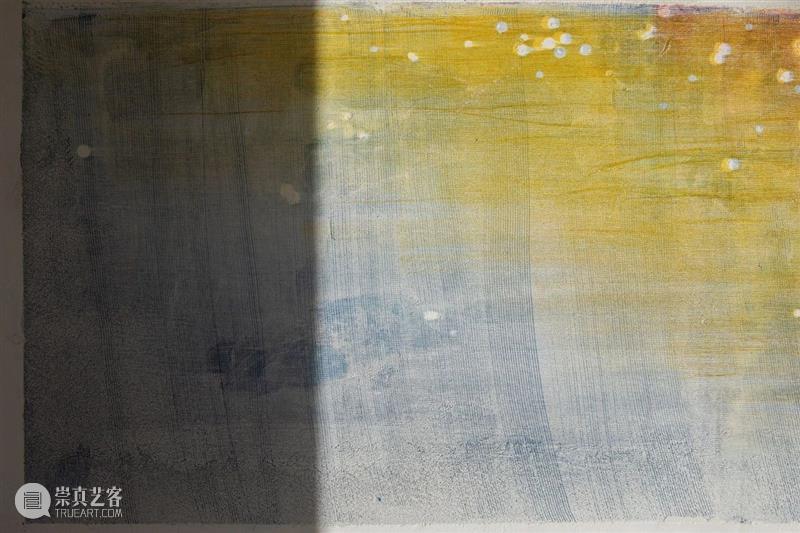

梁远苇,“五色土”展览现场,2024年11月17日至2025年2月17日,DRC No. 12

走出DRC No. 12的时候,已经是黄昏;这天是阴天,因而我并没有如愿地感受到落日余晖与“五色土”壁画之间的应和关系,反而一抬头,只见冬天暗弱的枯枝后头,赫然露出了一轮柔丽清泠的月亮。这恍若是时空错落后的北平月色,倒叫我一下子流连不已。上世纪30年代的街市,是新旧秩序并存的,泥路上仍有骆驼运货,也就不见得非要强分出高下。北平之冬是多少名家写过的,落在个体的想象中,便也觉得非常亲切地如在目前。

驱使人辨认出这份北平月色的,是一种恍惚但确凿的心灵印痕,更确切说,是从展厅裹在身上携带而出的一种感受力,舒缓、松弛且带有蜡质的内沁感,连接了观者于内于外的不同时空。这时的我,就不免想起梁远苇在她的创作手记里也写到她自己在日落时分的展厅,和“记忆中的克孜尔石窟与庞贝古城”相遇了。这种私人化的轻触和牵引大有着普鲁斯特的玛德琳蛋糕的意味,而这也就意味着“五色土”这个项目究其最终结果而言,是非常感性的,直接作用于打开感受力的纵深维度。但更颇耐人寻味的是,其发生作用的机制,却是一个层次复杂的综合架构,并不停留在视觉刺激的短暂愉悦上,而是通过调用观者在观念上的自由联想以及对具体语境和壁画之间嵌合关系的推敲,最终自然生成的。DRC No. 12特定的地理位置和自带批判的空间属性,似乎给予了梁远苇将这一机制加以显化的最佳场所,也恰好使她能将从“金色笔记”/“早春图”时期 (2010) 以来的绘画演进与近年来学习湿壁画的体会进行有效结合。

梁远苇,“五色土”展览现场,2024年11月17日至2025年2月17日,DRC No. 12

在“五色土”项目中,通过复写纸和各式刮擦工具的方式在墙上重叠、留痕,梁远苇制造了富有闪烁感的画面,晚霞、光斑、水波的相互交融和映射,可以视为梁远苇对象征着古代社会统治合法性的五色土先施以材料性的降解——将之替换为富有现代工业感的复写纸,再通过不断的材料实验来激发其物质性的感官触动,最终又将五色相互糅合而成为她自己的视觉呈现,在客厅的天顶上,她不忘复现社稷坛上原初的五色土图式;并且在另一个房间引入了“五色土”的另一重含义,也是她此次创作的直接灵感来源,即北京晚报副刊的“五色土”栏目。作为一个供人自由投稿的文艺副刊,“五色土”显然象征着对普通人发声的一种赋权和尊重,而通过对这重含义及其背后隐藏的古今之别的引用,则使得在客厅中的复现与自发创造构成一种张力关系。值得注意的是,此次“五色土”展览的标题字体也采用了一种大众印刷上常见的美术字,艺术家价值认同的重心落在何处,似乎是不言而喻的。三种“五色土”在同一空间内的并置,自然地激荡出了古今之叹的时空涟漪。

梁远苇,“五色土”展览现场,2024年11月17日至2025年2月17日,DRC No. 12

如果说这是梁远苇通过拉长历史维度所特意织造出的一根纵线,而展览是稳坐在横纵线的交织点上,其横线则体现在画面中对“圆”这一基本图形元素的提取。“圆”来自于对现实情境中的内外关系的体察和重构,透过客厅的玻璃窗向外眺望,就能看见对面大楼上有一个散发着刚硬气息的圆形图案,同样象征着国家权力;随后,它被降解为基本的造型语汇,复糅合为壁画中的太阳以及无数散落的光斑,同时又变形为语言学中波浪理论模型中的圆,这一模型通过语言的演化论证了不同文明的相互接触和渗透,似乎也辅助性地映射出一种对异文化边界更为积极的理解力。三种“圆”的并置,与三种“五色土”对应,同样地突出了一种张力关系,但并非是碰撞式的立场对垒,而是直接通过壁画柔和的感性力量消融、克化对方的刚硬,在此,个体的日常时间、亦可说是人世的恒常性随着墙内外的日升月落而显现出了它的独特力量。这一维度既高于人造的统治秩序,同时也因为“五色土”拉出的时间纵线,而被艺术家放置在一个未来的愿景视点上。

梁远苇,“五色土”展览现场,2024年11月17日至2025年2月17日,DRC No. 12

通过上述横纵两线的抽绎,就可以探知为何梁远苇看似囿于绘画性、且诉诸最终感性激发的创作总能流溢出一些言外之意,因为作为现代绘画根基的平面性和形式并没有成为她创作逻辑中的闭环,而仅仅成为了其中的一环。艺术家先对具有象征意味的概念对象进行了提取,并做批判性的思考和视觉层面上的抽象,或如五色土般化为五种色彩,或如“圆”这种基本元素的抽取,然后再在特定的语境下赋予它们更确切的实感,这种实感最终更替了我们对旧有概念的文化想象,打开通往个人化记忆的通道。在这里,概念对象经历了在不同层面上的传移模写,并最终达成一种文化形变;在DRC No. 12的场域中,由于梁远苇同时展示了概念对象的不同存在方式,从而构成一种时空对话般的重迭往复之感。

在展览期间,梁远苇从卡蒂斯特基金会的藏品中选择了一个放映片单,这些片子的手法几乎都和她自己的创作方式有所关联,从而构成了另一重索引:比如《玛雅蓝》也是提取了一个古代玛雅文明中的概念,并将之演绎为在现代主义-玛雅复兴的建筑中的一场舞蹈表演,通过艺术家的考察和想象,将不同的时间节点重叠于一个空间中,作品的基本语汇和语法是当代的,但通过对文化概念和空间的有意选择,也引入了对遥远记忆的激活。片中的舞者身体和动作,大约就等同于复写纸留下的画面。通过这场放映,梁远苇再次构筑出新的互文关系,而这种手法本来就是“五色土”构造的基本手段之一。

“Track II”展映计划第3期放映现场

DRC No. 12携手KADIST联合呈现

克拉丽莎·托辛 (1973年出生于巴西) ,《玛雅蓝》,2017

17分57秒,彩色有声单屏影像

这种方式于梁远苇而言,还可以进行更早地回溯,一个清晰的端倪是与《金色笔记》同年展出的《早春图》、这一北宋名画在泰康空间中被几张折叠桌椅所取代,艺术家用摆放出的前后关系制作“山峦”,用色彩在其面上留住早春时分的感性印象。别有意味的是,无论是对卫生纸、花布、折叠桌椅或复写纸的选用,梁远苇始终偏爱那些现代社会中的常用之物,这大概与她对平等信念的坚持不无关系。必须说,在架上绘画的形式中,这种选择和文化考量往往是更为隐性的,而壁画这种和空间属性能紧密嵌合的形式却能使之显化,在DRC No. 12的墙面上制作终将被抹去的画作,其必要性就在于此。

梁远苇,《早春图》,2010

泰康空间展览现场

图片由泰康空间提供

作为一个颇具天赋和手感的画家,梁远苇对如何打造画面内部世界是深具把控力的,同时她也认定绘画中可以存在对基本语汇和语法的深度探索。于是,在她的“造法”系列中,她能够将汉魏石像的造型融入到炭笔花卉的形塑,对她而言,串联起这些看似毫无关联的事物,依靠的是它们在视觉表现上能够具有相似的势能,这很像塞尚也总是在妻子身上看到自己的绘画语言,对“如何画”的不断推敲验证了她时时以画家之眼在看。但最关键的差异是,她并不像现代主义盛期的艺术家一样信奉画布上有创世般的自足性;对她来说,打造某种可感可沟通的文化通道,依然是非常重要的。

梁远苇,《造法10号》,2022

纸上木炭,190 × 150 cm

梁远苇,“造法”系列,2022

北京公社展览现场

在古典时代,这种文化信息的承载往往落实在图像层面上,艺术家可以通过特定的绘画主题及其叙事性来加以承载,也可以说是由固有的文化系统给予了创作一种天然的整体氛围。但在现代主义之后,“画什么”就变成了一个更为复杂的的问题,尤其在包豪斯教育体系诞生后,画家已习惯在更为分解的基本元素层面上看待世界,这表明了“如何画”的优先级。同是也表明如今的我们之所以无法简单地返古,是由于我们已经活在现代主义和前卫艺术的效果历史中,视域和认知都已发生改变。而在信息流速加快、文化边界趋于模糊而文明冲突加剧的全球化时刻,依靠过分单一的文化系统也已成保守之举,而现代主义的“怎么画”则恰好因其视觉分析结构的普世性而能加入到对“画什么”背后的思考中。这大概就是梁远苇所在的工作区间,在经历对文化概念的降解和再符号化之后,她提供给观者的是恍若“填词游戏”一般的乐趣。文化系统不再是一个确凿无疑的主题词-图源库,我们不再轻松辨识基督或佛陀的形象,而变成了一些松散的、有待被填充和重新认识的单词,只是远远地依靠于我们都还身处在对汉字或二十六个字母的共识之中。在感性政治的层面上说,这种填词游戏激活了文化意识与个体记忆的重新流动,按照朗西埃对柏拉图禁令的颠覆性理解,对释放平等意志并促成新的共同体结构显然是有益的。

梁远苇,“五色土”展览现场与客厅西窗的反射,2024年11月17日至2025年2月17日,DRC No. 12

在朗西埃的创作性阐释中,柏拉图对诗人/剧作家的驱逐令,是基于稳固理想统治秩序的考量,在此秩序中个体因其社会身份的限定而被禁锢在相应的感性结构中,成为被言说的对象,总有一些呼喊不能成为语言。在此意义上,动用艺术的力量去解放智性平等的潜能,通过构筑新的感性分配形式而对现有模式及其视觉表现构成挑战和批判就变成一种令人振奋的可能。在元政治的层面上,美学可以是政治的。在朗西埃建构他的理论的时候,他同样也点出了现代主义运动在达成平等性上的效用,由于对艺术基本语汇如节奏、声调、大小等的重新组合,从前在价值的社会判定上认为是高的和低的得以放置在同一个平面上,这一点和梁远苇对现代主义的挪用似乎有所暗合,因为梁远苇将之变为了创作中的一环。另外,为了与一种说教式的艺术进行区分,朗西埃也强化了构成新感性的重要性,强调场域构筑对个体的激发,强调对平等的期许已先暗含于对观者不确定的位置设置上。在艺术体验中,观者通过一种游弋式的流动感知来自我触发,从而将己身从现有的特定秩序中解放出来,从柏拉图的理想国度解离。不得不注意到,在“五色土”个人项目的实践,艺术家也为观者提供了与她的创作同样的材料,以鼓励观者“复现”她的体感,进一步自行拓展这种感官触发的深度。而一个在感性和智性上体验了过这一切过程,并携带着北平月色而步出展厅的观者如我,则不能不在这重叠的时空中怀想,当年现代国家初生的萌动以及仍未实现的共和制理想。

梁远苇,“五色土”展览现场,2024年11月17日至2025年2月17日,DRC No. 12

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享