Sophie Calle的艺术始终建立在真实与虚构、私人与公共之间。她将记忆、失落、别离转化为视觉叙事:让107位女性解读一封分手信、为失窃的名画留下肖像、记录母亲临终的瞬间。

如今,步入人生的第八个十年,她开始直面“未完成”——那些还没实现的念头和尚未展开的构想。2023年,在巴黎毕加索博物馆,你看不到一幅毕加索的画,Sophie Calle将自己的物件与记忆带入展厅,展开一场关于缺席、私密与告别的艺术叙事。

在看似私人化的叙述中,她始终在提醒我们——缺席本身就是现实的一部分。

《时尚芭莎》Green主题刊「文化流动 Roots in Motion」刊登了Sophie Calle的书《真实故事》(True Stories),这本书是她的一本自传式作品,最早出版于1994年。在其摄影作品和文字中,她是叙述者,也是故事背后的主角,她将自己的私人记忆与情感铺陈开来。我们挑选了该书中有关童年、爱情、人生风景、死亡等片段,这些生活片段仿佛也呼应每个人的人生。

《BAZAAR ART时尚芭莎艺术》与Sophie Calle对话,聊了聊创作背后的故事。

2023年,正值毕加索逝世50周年,巴黎毕加索博物馆邀请艺术家Sophie Calle接管这座建于1656年的历史建筑。

面对毕加索,这位现代艺术史上近乎不可攀登的背影,Sophie Calle选择清空博物馆。她将那些伟大的画作统统移走,或用巨大的窗帘遮盖——是的,毕加索在毕加索博物馆里“被驱逐”了!取而代之的,是她从自己家中带来的物品:钢琴、老照片、动物标本、木质小雕像、珠宝和衣服。为此,她清空了自己位于马拉科夫郊区的住所,临时搬进一家酒店。

在博物馆一楼,Sophie Calle用一种特别的方式回应了毕加索的经典作品《格尔尼卡》:她邀请一群同代艺术家,用自己的私人物品与她交换,再将这些带有个人记忆与痕迹的物品拼接成一个巨大的装置。黑白色调的构图与混杂排列的物件,让人不禁联想到《格尔尼卡》中那些断裂、扭曲的人物和动物形象。

苏菲·卡尔个展“随你的便,我的宝贝”展览现场,毕加索博物馆,法国巴黎,2023. 图片提供:艺术家与贝浩登

面对这样一次与毕加索对话的机会,Sophie Calle并没有选择致敬或模仿,而是以她一贯的方式回应。在二至四层展厅中,她敞开最私密的空间,讲述自己的故事。她死去的猫、那封令她心碎的分手信、一只令她想起母亲的长颈鹿标本,以及她的疑虑、愿望和恐惧——Sophie Calle几乎将她一生的创作都带入了展览。那些充满诗意、哀伤和黑色幽默的物件、文字与图像,构成了一种集体性的仪式,邀请观众共同面对死亡、记忆与亲密关系的终结。就如展览标题“à toi de faire, ma mignonne”所暗示的那样:“随你的便,我的宝贝。”

苏菲·卡尔个展“随你的便,我的宝贝”展览现场,毕加索博物馆,法国巴黎,2023. 图片提供:艺术家与贝浩登

当时70岁的Sophie Calle开始认真思考死亡这件事。考虑到自己没有继承人,展览就像她预演的一场遗产拍卖,清点了自己一生的物品和作品。在四层顶楼,她把自己来不及做的想法,都列了出来。Sophie Calle说:“当我的生命戛然而止时,那些停滞不前、静静等待时机的想法,存放在抽屉和盒子里的念头,将会如何?我决定将这些草图、尝试和暂弃的念头一一清点、分析,赋予它们生命,完成那些未完成之事。”

苏菲·卡尔个展“补习班”展览现场,贝浩登,法国巴黎,2025. 图片提供:艺术家与贝浩登

2025年,展览的顶层部分重现在巴黎贝浩登画廊,并将其命名为“补习班”(Séance de Rattrapage)。Sophie Calle给出的理由是,之前的展览很多观众要么在前面三层楼的展览中阅读了过多内容,分身乏术,要么因为博物馆快要闭馆了,最终压根没能走到第四层。她说,缺席和记忆是她作品的核心,毕加索可以缺席,未完成的作品可以缺席,但这其中不包括观众的缺席。

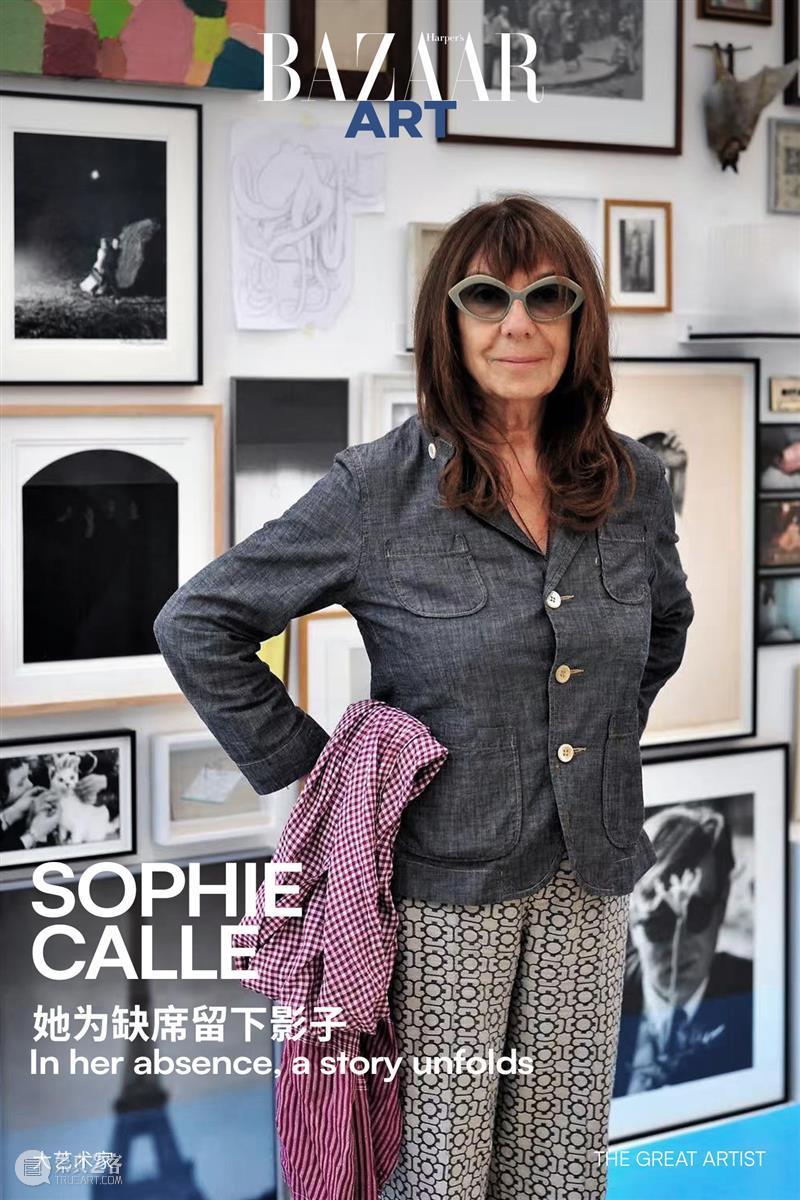

在法国,人人都知道两三件Sophie Calle的逸事。这位1953年生于巴黎,作风大胆且感性的艺术家,有将自己身上的一切都转述为艺术的魔力。

她邀请过陌生人和朋友们轮流睡在她的床上,每个小时提供食物并拍摄他们的睡姿;她还在威尼斯旅馆担任房务员,像个侦探一样用照片和文字记录房客的生活痕迹与私人物品。有多少艺术家的第一本书是畅销书?又有多少人能占据法国一家日报将近一个月的版面?这都是Sophie Calle在上世纪70年代就做到的事。

“照顾好你自己”(Take Care of Yourself)是2007年Sophie Calle在威尼斯双年展法国馆的展览。2007年的一个标志性艺术项目,也是一场广受关注的情感回击。这件作品源自一封分手邮件。某天,Sophie Calle收到她男友发来的一封邮件。男人写道,他爱过她,但不能继续了,结尾写着“take care of yourself”。Sophie Calle读完那封信,没有回信,而是将它交给了107位女性——她认识的、不认识的、艺术家、律师、心理学家、演员、作家、舞者、占卜师。她请她们阅读这封信,并以自己的方式解读它。她并不要求答案,只是一个请求:“你能替我读一下这封信吗?”

苏菲·卡尔个展“照顾好你自己”展览现场,第52届威尼斯双年展法国馆,意大利威尼斯,2007. 图片提供:艺术家与贝浩登

有人朗读,有人分析它的语法和结构;有人把它唱出来;有人指出它的自私和操控;有人说,它写得很礼貌,但在躲避责任。Sophie Calle把所有回应收集起来,成为《Take Care of Yourself》。一封信,拆解成100多个声音,只是这段私人的关系,不再只属于她一个人。那封信不断被转化和拆解,情绪在他人之口中被消化、抚平,Sophie Calle本人却始终保持距离,仿佛退出了主角位置。她用一种冷静、仪式化的方式,把伤痛转化为一件沉静、细腻又带有幽默感的作品。

类似的经历,在《极度疼痛》(Douleur Exquise)中也有体现。从甜蜜到痛苦,Sophie Calle先是沿途记录了自己与情人从法国到日本的旅行,继而描述与情人分手的经过,最后她一次次向他人重述自己失恋的故事,故事的样貌从原先的巨细靡遗的痛苦逐渐转为简短的复述,她的疼痛也在这个过程中平复。

极度疼痛,第67天(床)1984-2003年,银盐照片、铝材、画框,122 × 80 cm,图片提供:艺术家与贝浩登

Sophie Calle擅长通过“构建情境”的方式转移与加工伤痛,这种创作方法在她受邀参与的诸多项目中屡见不鲜。她以一种近乎仪式性的冷静,设下严密的结构,让遗憾与空白得以显形,情感被分发、被见证、被收编。正如在波士顿的伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆——这个因失窃而弥漫悬念与哀悼氛围的场所——Sophie Calle没有试图还原案发现场,而是让那些“消失”的部分以另一种方式重新出现。

Isabella Stewart Gardner博物馆坐落于美国波士顿,由同名藏家在1903年创立,仿照意大利宫邸建造,以其私人化的陈列方式与多元收藏闻名。1990年,这里发生了一起震惊全球的艺术品失窃案,13件珍品至今下落不明,其中包括伦勃朗的《加利利海的风暴》、维米尔的《音乐课》和德加的数幅素描。这场艺术史上最大规模的盗窃案至今未破,空白的画框还挂在墙上,时刻提醒着失去。2012年,Sophie Calle来到这里,被邀请在这个失窃的现场进行创作。她挑中了马奈的作品《Chez Tortoni》,现场只剩一个编号、一块空白、一道幽灵般的矩形。

苏菲·卡尔个展“你看到了什么?”展览现场,伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆,美国波士顿,2013. 图片来源:伊莎贝拉·斯图尔特·加德纳博物馆官网

Sophie Calle决定为它拍一张“肖像”。她请来专业摄影师、灯光师,甚至请人化了妆,把这块被遮盖、修补、清理过的表面,以严谨的肖像摄影的方式拍摄下来,就像给一位不再现身的朋友拍照。她还拍摄了其他被盗作品留下的“空位”。有些是被保护起来的空框,有些只是原作曾悬挂过的墙面,有的甚至已被清理成博物馆正常的一部分,没有任何痕迹。但她一个个找出来,为它们造影、命名、留档。

她还记录这些作品被偷走时的状态:哪一夜、哪个展厅、警报响起的时间,以及盗贼剪下画布的细节。不是为了调查案件,而是像哀悼一场事故那样,建立一座纪念碑。一张黑白的博物馆夜景也被拍下来,入口处空空荡荡,像是等着什么人归来。

Sophie Calle并不是为了追查真相或修复损失。她只是用自己的方式,去回应那些无法回来的东西。她为空白命名,为缺席留下痕迹,把原本容易被忽略的部分重新带入视野。这件作品并不试图完成什么,而是在提醒我们,失去本身也是现实的一部分。

在所有的创作形式中,书一直是Sophie Calle最重要的媒介。这不仅是因为她的很多项目最终都以书的形式呈现,更因为书籍给予她一种可以控制节奏、安排叙述、保留私人空间的方式。与展览相比,书是更安静、更亲密的容器,允许她慢慢铺陈事件的细节,将私人经验与外部回应编织在一起,也让读者以自己的节奏进入故事。她喜欢把项目整理成册,是因为这样能“完成”某种情绪,也是在为它们找到一个合适的安放方式。

Calle的艺术生涯始于20世纪70年代末。当时她在世界各地漂泊,返回巴黎后创作了《威尼斯纪事》(Suite Vénitienne),内容记录她跟踪一位在派对上认识的男子,从巴黎一路跟随他到威尼斯。这是她最早将摄影、笔记与叙述结合起来的作品之一。之后,她开始持续用这种方式记录和处理自己生命中的事件。

《真实故事》(True Stories)便是这种创作方式的延伸,她从个人记忆中撷取片段,以极简的语言和图像,将它们重新排列、组合成册。每个故事都是一个断面,拼凑起来构成一个不完整但真实的人生地图。

《真实故事》于1994年出版,它只有一页一页的短篇——一张照片、一段文字。有时,是一个父亲的背影,配一句话:“我父亲最后一次对我说话,是在我离开房间的那一刻。”有时,是两只毛茸茸的动物标本,底下写着:“这是我们一起挑的,但你从未把它带回家。”最后一章,她回到童年,写母亲、父亲、自己青春期的焦虑与羞耻、第一次被抛弃的感受。

《等等我》( Wait for me), 2010年 ?Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2025. 图片提供:艺术家与贝浩

《母性》(Motherhood), 2018年 ?Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2025. 图片提供:艺术家与贝浩登

《苏瑞》(Souris), 2017年 ?Sophie Calle / ADAGP, Paris, 2025. 图片提供:艺术家与贝浩登

她说这些故事可能都是真实的,也可能不。她给这本书起名叫《真实故事》,因为人们总是问:“这是真的吗?”她说,她自己有时候也会问这个问题。在这本书里,Sophie Calle是作者、是解说员,可能也是主角。这种颇具诗意且碎片化的自传式创作几乎是Sophie Calle作品中共通的气质,时而忧郁、时而幽默的口吻,串联观者随之起伏,与艺术家共度那些稚嫩的、荒唐的、诙谐有趣的,却也残酷难堪的现实。

Sophie Calle在马拉科夫住了40年,她的住所位于一座不起眼的工业建筑内,进入后是一处被植物覆盖的庭院,通向一个类似阁楼的空间。园里有一些令人好奇的细节:一只毛茸茸的白猫、另一只猫的坟墓、一座微型埃菲尔铁塔,以及Le Cailar的路牌——Le Cailar是Sophie Calle在法国南部的家乡。

2006年,Sophie Calle亲手用相机拍摄下了母亲临终前的画面。母亲去世后,Sophie Calle开始寻找一只能让自己想起母亲的动物。Sophie Calle找到了这只名为“Monique”的长颈鹿,俯视着她,目光略带讽刺和忧郁,很像母亲的举止。如今,它被放置在客厅的主墙上。

苏菲·卡尔个展“《五》:蕾切尔,莫妮克,2019”展览现场,老救济院中心,法国马赛,2019. 图片提供:艺术家与贝浩登

另一只白狼象征着Sophie Calle的父亲,因为它外表温柔,但脸上却布满伤疤,反映了父亲无数的人生经历和战斗。Sophie Calle说自己的母亲喜欢出风头,这是母亲喜欢的方式。后来,Sophie Calle把母亲的珠宝埋葬到北极,想着这样戏剧的方式,母亲一定很受用。所有的动物标本都是Sophie Calle生命中遇到的人,而她的第一只猫苏里斯则被埋在了院子里,因为她无法接受苏里斯被制作成标本。

她的工作室离这里也不远,一个从未公开的伴侣跟她生活了很多年。Sophie Calle的创作灵感总是源于偶然,突然发生的事情、最近读到的东西,或者做了个白日梦。“有时,它就以一个短语的形式出现在我脑海中。有些故事仅仅基于一个答案、一个短语或一个词。”

一切都是真实的。然而,通过选择和呈现的过程,Sophie Calle让作品变成了一种虚构。“我并不是在分享我的生活,我只是选择一个时刻、一句话、一个情境而已。人们其实并不了解我的生活,尽管他们总自以为了解。事实上,我透露的信息远比那些使用社交媒体的人要少,而且我自己并不用社交媒体。我尝试的是打磨文字、把图像搬上墙面,而不是写一个博客。”

“说到底,人们其实都挺爱‘演’的。”她说。

而Sophie Calle究竟是演了一场不被看穿的戏,还是用艺术家的心态贯穿了整个人生?Sophie Calle是一个真正的艺术家,她符合人们对法国女艺术家的一切想象,像猫一样独处,骄傲且狡黠。

对话

BAZAAR ART

Sophie Calle

BA

在毕加索博物馆的顶层,你提及了那些未完成的尝试与构想。有没有哪些想法或念头是你深感遗憾的?

SC

2023年,当我以《轮到你了,我的小可爱》(à toi de faire, ma mignonne)为题,进驻毕加索博物馆时,我曾思考过,当我的生命戛然而止时,那些停滞不前、静静等待时机的想法,存放在抽屉和盒子里的念头,将会如何。我于是决定,将这些草图、尝试和暂弃的念头一一清点、分析——赋予它们生命,完成那些未完成之事。而现在,当我成功地将“未竟的想法”呈现出来之后,我已经不再有遗憾。它们以自己的方式存在着,这也成为一种解放心灵、整理自我的方式。

BA

在如今巴黎贝浩登的新展览“Séance de Rattrapage”中,你重新回顾了这些想法。为什么你觉得有必要再次强调它们?

SC

“缺席”确实一直是我创作中的核心主题,但我并不希望“观众的缺席”也成为其中的一部分!我之所以想在巴黎的贝浩登画廊举办这场“补习班”展览,是因为这份未完成作品图录原本展出在毕加索博物馆的顶层。然而,很多观众要么在前面三层楼的展览中阅读了过多内容,分身乏术,要么因为博物馆快要闭馆了,最终压根没能走到第四层!

BA

从你艺术创作的最初阶段起,你就选择以书籍的形式发布作品,而且几乎每年都会推出一本新书。是什么吸引你持续选择“书”这种媒介?你为何如此钟爱它?

SC

书籍更加感性,也更为便捷,而且它还能让我在某些情况下使用文字的完整版。这样一来,我就可以在展览现场将这些文字印刷出来,供观众在展厅中站着阅读!

“五个真实的故事 1988–2018”展览, 格罗贝-拉巴迪博物馆(Musée Grobet-Labadié)

BA

《真实故事》出版于1994年。在这之前,你的镜头更多聚焦于他人,你对偷窥与隐私的探索曾引发不少争议。而《真实故事》则让你的作品开始转向自身。你创作这部作品的动机是什么?

SC

我一直在自我与他人之间来回切换:有些项目我就是主角,有些则是我单纯地观察、提问他人……我想我之所以决定谈论自己,是在做完《Address Book》之后,那次争议尤为激烈。

Tips:

Sophie Calle最早引发争议的作品之一是《地址簿》(Address Book, 1983)。当时,她在街头捡到一本地址簿,复印后归还给原主,并开始逐一联系簿上的人,向他们打听这位陌生男子的生活点滴。她将这些访谈内容与男子的生活照片整理成28篇文章,发表在《解放报》上,试图拼凑出一个她从未见过的人的肖像。作品刊出后,引发原主——纪录片导演皮埃尔·博德里的强烈不满,并威胁要起诉Calle侵犯隐私。Calle回应称,对方甚至要求刊登她的裸照以示报复。双方最终达成协议,该项目在博德里去世后,才于2012年首次正式出版。

BA

《真实故事》这个标题本身就带着一丝讽刺意味。你是否认为有些人会怀疑这些叙述是否属实?

SC

我之所以选择这个标题,是因为大家总是反复问:“这是真的吗?”但即便如此,我自己至今也仍会反问这个问题!

BA

你的创作灵感通常是在什么时候出现?如今是什么样的关系或环境最能激发你的创意?

SC

走在街上的时候、读报纸的时候、读到一封写给我的信、在地铁里听到一句话、在咖啡馆里……偶尔也会是在一个人全神贯注的时候。但说实在的,并没有什么特定的地点或情境。

苏菲·卡尔个展“Creative Time呈现:绿荫公墓的秘密安息于此”展览现场,绿荫公墓,美国布鲁克林,2017. 图片提供:艺术家与贝浩登

BA

你公开分享了许多个人生活的内容,也因此遭遇过一些批评。外界对你“人物形象”的各种解读,会让你感到困扰吗?

SC

我并不是在分享我的生活,我只是选择一个时刻、一句话、一个情境而已。人们其实并不了解我的生活,尽管他们总自以为了解。事实上,我透露的信息远比那些使用社交媒体的人要少,而且我自己并不用社交媒体。我尝试的是打磨文字、把图像搬上墙面,而不是写一个博客。

BA

在人际关系中,最吸引你的是什么?

SC

说到底,人们其实都挺爱“演”的……不过说真的,我从没特别思考过这个问题。

图片来源:艺术家、贝浩登画廊

总策划:徐宁

编辑:邵一雪

撰文:Gerald

设计:张晓晨

编辑助理:张欣竹

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享