艺术家 谭平

纪念2020

2020年疫情爆发以来,面对每天不断陡增的确诊病例和充斥于网络上的激烈言论,让谭平对「死亡」的感觉异常强烈。病毒就像一张没有边界的网,每一根支线都有可能悄无声息地侵入任何人的身体。它来势汹汹,让人无处遁逃。谭平形容那种「生」不由己的状态,就像「上帝突然给你下了死亡审判书一样」,令人恐惧又彷徨。

此时的谭平意识到,过去我们想的「怎么活着」要远多于「怎么死去」。

对于感染病毒的严重患者来说,会在很短时间内出现呼吸急促、困难直至生命终止。生与死之间的距离可以短到「没有过渡」,这点让谭平感触尤为深切。「也就意味着中间的灰度没有了。」

当「死亡」的抽象经验,伴随对病毒的深入了解后而日渐清晰时,谭平的绘画也从最初的强烈、激愤的色彩宣泄,趋向平静。他选择用「灰色」隐喻呼吸从急促到停顿的某一个瞬间。他想要在生与死之间,重新找到那个抑或折返生命之光的「中间的灰度」。在他看来,或许也是海德格尔式的一种「向死而生」。

作品《纪念 2020》由此诞生。

谭平作品《纪念 2020》200x300cmx2 布面丙烯 2020年 狮语画廊(上海)《暗蚀》展览现场

策展人沈奇岚至今记得去年九月在谭平位于北京的工作室第一次看到这幅作品时的场景。「当时所有人都在作品前面沉默了。作品里面所传递的其实是2020年的复杂、难过、悲愤、希望综合在一起后的巨大信息。」也就在那一刻,策展团队决定在狮语画廊(上海)新展《暗蚀》中一定要放入这件作品。「从这件作品出发,去呈现对2020年的呼应。」

「『暗蚀』,是一种包含时间概念的状态,一件事物渐渐暗了下去,里面蕴藏着无数可能性。『暗蚀』之中,可能走向黑暗,但它也包含着光明。」沈奇岚对崇真艺客说道。这种将明未明尤如白昼与黑夜的临界状态,仿若谭平作品《纪念 2020》描摹的巨大「灰色」。虽然画面边沿留存了些许空隙,但那抑或赋予生命的「中间的灰度」,占据内心更多的是一种强烈的虚无感。

谭平作品《无题》 布面丙烯 150x 120cm 2020年

《纪念 2020》,似一座纪念碑般的存在,让画作前的观者不由得肃穆而立。看似抽象的绘画语言背后,建立的是谭平基于2020年的社会现实所生发出的精神与情感形象。谭平运用不断「覆盖」画面的方式,达成他对世界的认知。在不断「破坏」画面的过程中,也是层层剥离着世间虚妄/幻象,无限接近内心对真实的渴望。它像一座存储器/记忆场,既承载了艺术家个体在2020年关乎人类的思考,也是谭平惯常以「时间」为导向的,对于观者共同记忆的一种铭记与召回。

谭平作品《2020年2月-1》 300 cm × 200 cm 2020年

到时间里去

其实,从谭平的艺术生涯之初,「时间」二字早在他进入中央美院版画系学的第一堂铜版画课开始,就如同刻板上的印痕深入了他的内心。

凹版印刷是通过硝酸的腐蚀,在铜板上产生凹槽,油墨存放在凹槽里,印刷时再将油墨吸蘸出来。而凹槽的深浅是通过腐蚀时间的长短来控制的。当时版画系的伍必端老师曾交给学生一张表格,表格上的颜色从白到黑,每一格又分了很多层,表格边上都标注了时间:1秒、2秒、4秒、8秒...时间成倍数增加,最长到两个小时。「铜版画是一门时间艺术,你把时间用好了,你的铜版画就画好了。」

学生时代的他曾创作过一幅铜板作品《鸟》。原初的设想是在铜板上开一个黑色的小窗,一只大鸟瞪着眼睛往窗外看。他把铜板放进硝酸池,由于自己的疏忽,原本应该腐蚀半个小时的铜板竟然延长腐蚀了近四个小时。

「当时的腐蚀间里已经黄烟弥漫,我冒着危险将铜板从硝酸池里捞出,并快速用水将其冲洗,使之变凉,而顷刻出现在我眼前的却是一些破碎的铜板。」铜板上的图像因腐蚀过度而模糊不清,但残缺不全的铜板边缘,在那一刻的谭平眼里,却散发着异常的光芒。「像古董和石拓,说不出的沧桑。」

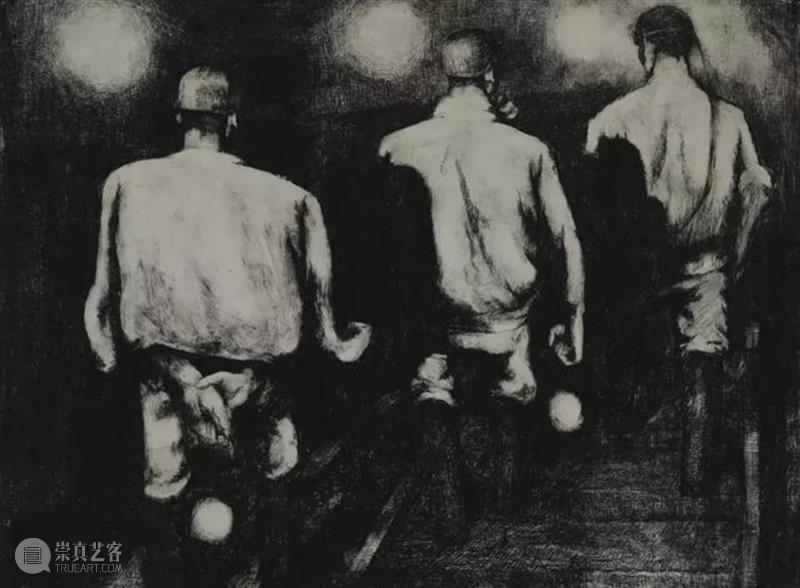

谭平作品《矿工系列》,铜版,30.5 ×41cm,1984年

谭平在时间的秩序里创作过《太行山》、《旷工》等大批优秀铜板作品,却在一次时间的失序中意外的找到了新的艺术语言。如果说之前的创作,是自己作为创作主体凌驾于「时间」之上的。但至此,谭平意识到,「时间」才是真正构建作品意义的主体。「『画面』只不过是『时间』通过视觉这种形式呈现在我们眼前的状态。」他要与「时间」展开对话。

究竟谁才是艺术的创造者?带着对时间的拷问,谭平在柏林展出了作品《时间》系列。同时作为在柏林艺术大学的硕士毕业作品,他尝试发掘「时间」作为创作语言本身的极限。

谭平作品《时间》 装置 100x1000cm 1993 柏林展览现场

谭平作品《时间》 装置 100x1000cm 1993 柏林展览现场

在作品中,谭平充分列入了时间的概念。「我把10公分宽,80公分长的铜板放在硝酸里面,每腐蚀半小时就用强酸印一下,如此循环10次,最终铜板从完整的、现代主义的几何图像,变成残破的、细细的线条。」他把时间作为度量,将计量事物变化的轨迹展示给观者。执着于用艺术的方式反身践行着亚里士多德的那句著名提问:「时间是什么?」

阐释这一观点的目的并不是对艺术家创造性产生质疑,而是表达他通过铜版画制作领悟到的艺术创作新维度——作品《时间》系列通过装置形式,分别以“折页书”与形同书法的八米长黑线悬挂于12个建筑立柱上的方式展示。「从中我们可以发现,期间每一个阶段所呈现的图像是一种偶然、一个过渡、也是一个结果。」

谭平冥冥中感到,当创作与时间、行为与图像一一对应后,画什么,变得不再重要。而怎么画,才能与时间、空间产生情感张力,成为谭平艺术思考的新起点。「它使我的版画融入了时间,也从平面走向了空间。」

时间的空间化

2018年第六届香港巴塞尔“亚洲视野单元”开展前,谭平沉思的目光始终没有离开过狮语画廊(香港)的两面展墙上。他于2016年在瑞士苏黎世Helmhaus美术馆现场创作的大型作品《无题》此时正安静的悬挂在那里。

苏黎世Helmhaus 美术馆是谭平第一次在画室以外的特定空间从事现场绘画的地方。

在画室创作,谭平只需要在时间的规则下一次次去「覆盖」画面。「当我每一次将原有的画面覆盖上之后,就进入了一个最新的状态。然后再拿起其他笔画一些东西时,那种状态下的感觉所触发的偶然性就会完全出乎你的想象。」因为从不预设任何结果,所以只要静心等待「时间的瞬间变成永恒」。

谭平作品《无题》苏黎世Helmhaus美术馆 2016年

谭平于苏黎世Helmhaus美术馆创作现场 2016年

走出画室,透过美术馆的窗,谭平看到的是耀眼蓝天和展厅外的尖顶教堂,他忽然觉得,绘画如果只局限在四边画框之内,实在不足以表达他在这座城市时间/空间中所体验到的丰富感受。他要突破画面边界,让色彩延伸至美术馆的墙面之上。

艺评家李旭在2015年策划谭平个展《画画》时曾谈到,谭平的抽象画创作类似爵士乐。「从简单的动机开始,经过艺术家自创的演奏,最后达到某种和谐,没有一首爵士乐在两次演奏时是一样的。」李旭认为,在抽象绘画里也有这样一类,艺术家的动机和他非常随机地创造出的空间、色彩、观念、机遇密切相关。在谭平作品中,也能体会到随机的灵性和快感。

谭平 香港巴塞尔“亚洲视野单元”狮语画廊(香港)展位现场

这种随机性让彼时的谭平,能很快抽离出在封闭画室中,纯粹归于个体经验对时间的感知。置身于美术馆,重新思量在新的时间/空间变量下,来自陌生国度的人文、环境赋予自己绘画的创新体验。基于此,《无题》作品的形式只能诞生于这个特定的场域。「如镜像般,全部直接折射于绘画作品之中。」

当展览结束,画在美术馆展墙上的部分消逝,只有画布会被保留下来。从苏黎世到香港,谭平穿梭于不同的时间里,经由不同的文化感知,也让这件被他自己称为「未完成的作品」,不仅仅是「存在」,而是不停地「生长」。

「这件作品强调了向外的张力,让它和空间有紧密缝合的效果。香港是一个多种文化互相咬合与纠结的城市,所以作品也是强调了这一点。」《无题》大面积的黑色由内向外,使斑斓细碎的线条被延展至画面边缘,甚至墙面和地面。谭平让它们结实地「生长」在了巴塞尔的展厅中。

《无题》 150x120cm 布面丙烯 2020年 狮语画廊(上海)《暗蚀》展览现场

世界处于永不停息的变化中,面对2020年林林总总不确定的现实,谭平觉得很困惑。「最要命的是我不知道我的未来,因为每天都遇到困境,包括画现在这个作品,我总是纠结画不好。」

也映照着保罗·策兰那句著名诗句:

时间如何分叉,世界已不再知晓。

谭平不断用“黑色”覆盖“黑色”,直到作品《纪念 2020》主体画面好似一睹密不透风的墙。但依稀可见边沿溢出的红色,那是不能被覆盖的力量,是谭平内心留给观者与自己的希望,也正是展览《暗蚀》要捕捉的微光...

已展示全部

更多功能等你开启...

分享

分享